上報 Up Media

toggle- 最新消息 基隆警紀頻出包 副分局長爆婚外情、警員喝花酒還賴帳 2024-04-24 22:33

- 最新消息 《艾爾之光》全新角色「莉緹亞 3 支線」即將於4/25登場 歡慶改版兩大更新活動同步展開 2024-04-24 22:03

- 最新消息 地震被抓包逛市場未在校 女校長:當時在做社區公關順便買蛋 2024-04-24 22:03

- 最新消息 【有片】有效因應地雷威脅 美陸軍測試新式「GOBLN」排雷方案 2024-04-24 22:00

- 最新消息 日媒:最後的王道大作《怪獸8號》製作野心驚人 聲優福西勝也:堅持不放棄的卡夫卡伴我渡過人生低潮 2024-04-24 21:59

- 最新消息 酒店公關滲透校園徵才 搭訕女大生還高調留「初入八大」招募訊息 2024-04-24 21:35

- 最新消息 小學生歡呼!教育部公布新規定 國小低年級學生每學期最多段考2次 2024-04-24 21:06

- 最新消息 又要囤蛋了? 美日禽流感疫情再起 國際蛋價再度飆漲 2024-04-24 21:02

- 最新消息 新北環狀線地震後軌道變形 「板新至橋和段」至少1年才能修好 2024-04-24 20:31

- 最新消息 成謎近200年 古生物學家揭開「史前巨鯊」真面目 2024-04-24 20:10

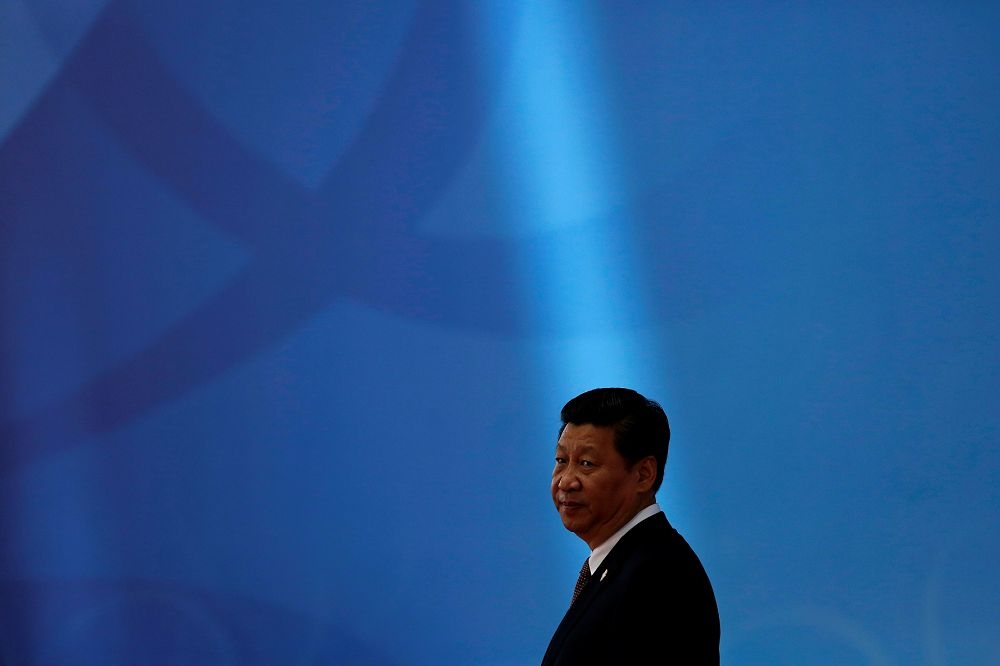

心靈革命的關節點,就是擺脫宗法基因的千年羈絆,走出一條心靈自由的道路,一個自由的社會絕不是一班心靈不自由的人所能建成的。(湯森路透)

史家何炳棣先生晚年苦苦思索華夏人本主義文化的起源,認為最主要的制度因素是氏族組織,最主要的信仰因素是祖先崇拜。制度和信仰一體兩面,不可切割。他將此概括為「宗法基因」」,並以鄧小平1989年6月16日的講話為例:「任何一個領導集體都要有一個核心,沒有核心的領導是靠不住的。第一代領導集體的核心是毛主席。因為有毛主席作領導核心,『文化大革命』就沒有把共產黨打倒。第二代實際上我是核心。因為有這個核心,即使發生了兩個領導人的變動,都沒有影響我們黨的領導,黨的領導始終是穩定的…現在看起來,我的分量太重,對國家和黨不利,有一天就會很危險…一個國家的命運建立在一兩個人的聲望上面,是很不健康的,是很危險的…」(《鄧小平文選》第三卷,人民出版社1993年,310—311頁)

他指出,鄧對「宗法基因」在傳統和當代中國文化所起的作用有無比深刻的體會,更啟人深思的是鄧如此白地承認「宗法基因」是一種危險而亟待醫治的病源。

與宗法基因、祖先崇拜相對應的是英國所代表的盎格魯文明圈,是以自由基因、上帝崇拜為其基本底色的。這就構成了兩種截然不同的文化和制度歷史。英國歷史學者、政治家丹尼爾•漢南在其《自由的基因》一書中追溯現代世界的由來,洞見自由基因根源於崇拜上帝的自由,正是宗教自由與世俗自由的結合,最終成為盎格魯圈的核心信條,成為民族身份認定的關鍵標誌。

林肯在1863年那場只有兩份多鐘的演講中提出了「民有、民治、民享的政府」,他認為這個說法很可能來源於最早的英文版《聖經》前言,「這部大書正是為了一個民有、民治、民享的政府。」這是神學家約翰•威克裡夫1384年寫下的,他曾被譽為「宗教改革的晨星」。世俗自由與宗教自由如此密不可分、融為一體,難怪早在《大憲章》出現兩百年之前,1014年,賢人會議就與國王艾瑟爾雷德二世達成了契約,就是限制國王的權力。英國性與普通法、代議制政府的結合,遠遠早於《大憲章》。

「三代之治」沒有超越性的終極關懷

「古代良法」或「不朽習慣」的理念成了英國政治的核心。說起來,似乎與中國人嚮往的回到「三代之治」,渴望「先王之道」很接近,只是「三代之治」是宗法基因的產物,沒有超越性的終極關懷,只是尋求一種世俗的秩序,而不是世俗的自由。這一點從先秦諸子到王陽明乃至黃宗羲都沒有看清,2000年來一直在世俗的德性、修養上做繡花針的文章,未能突破世俗層面,一直在那裡原地打圈圈。

1215年寫在羊皮紙上的《大憲章》,被20世紀最傑出的法學家丹寧勳爵視為個人反對專制政權、贏得自由的基石。在不列顛法令全書中保留下來的至關重要的三個條款中,其中第一條就是不得侵犯教會自由(然後是市鎮舊有的自由、保護人身和財產安全的正當程式),正是這一條指向宗教自由、信仰自由的條款與世俗自由相輔相成,成全了盎格魯文明圈的自由。

從1793年馬戛爾尼使團訪華,求通商而被距,到1807年傳教士馬禮遜悄悄登岸,以16年的不懈努力終於將《聖經》全部譯為中文,乃至鴉片戰爭的衝擊,英國都深刻地影響了近代中國的命運(以致多少人”像金庸”說起鴉片戰爭就淚眼汪汪)。一個以祖先崇拜、宗法基因為精神密碼的古老民族,靠微小的、人為的力量實現自我更新畢竟太困難了。1823年12月7日,馬禮遜來華在日記中沉重地寫下:

「我已在中國居住了整整16年。中國是一個充斥著偶像的國家,是一個忘卻和不知道宇宙的創造者的地區,撒旦仍在中國保持著他的王座。」

然而,來自英國的影響畢竟還是靜悄悄地在發揮作用,不說信仰層面的,就是在世俗層面,自1895年起,留英歸來的嚴複翻譯了一系列英文著述,亞當斯密、約翰密爾、斯賓塞這些名字進入了漢語讀者的視線。1903年會試的題目中就出現了這樣一道題:「泰西最重遊學。斯密氏為英大儒。所論遊學之損益最摯切。應如何固其質性,限以期,有益無損策。」斯密氏就是指亞當斯密,他的《國富論》被嚴複以《原富》為名譯為中文,1902年才在上海問世。

在此前後,在同文館、京師大學堂出任總教習的美國傳教士丁韙良,主辦《萬國公報》和山西大學堂的英國傳教士李提摩太,在溫州創立藝文中學堂的蘇慧廉,在偏遠的貴州石門檻創辦了石門檻光華小學的柏格理,伴隨著福音和教會而來的大量教會學校、教會醫院,共同構成了百餘年間第一波重塑文明的浪潮,燕京大學、輔仁大學、聖約翰大學、之江大學、協和醫科大學…不幸這些曾讓成千上萬的學子受惠的大學在1950年代初一夜之間就消失了。

對無限權力的追求早已深入骨髓

胡適高度肯定盎格魯圈對現代世界的貢獻,代議制是有過人的貢獻,成文而可以修改的憲法是英美人的創制,無記名投票是澳洲人的發明。但他沒有意識到盎格魯圈代表的現代世界是建立在一體兩面的世俗自由和宗教自由之上的,正是上帝崇拜和自由基因構成了他們的文化和制度基礎。換言之,他們有此岸,還有彼岸,權力之所以受到限制,最終走向民治民有民享,與此密切相關。而在一個以祖先崇拜和宗法基因為基礎的古老民族,要走進現代世界,最大的障礙就是我們只有此岸,沒有彼岸,對無限權力的追求早已深入骨髓。

胡適嚮往的自由主義之所以無法變成一股在世俗社會有廣泛影響的思潮,只是一部分知識份子「書齋裡的革命」,其根本原因即在此。胡適試圖將自由主義嫁接到本土資源中,將老子、孔子、王充、張衡、王陽明、李卓吾等人都稱為東方自由主義,雖然他認為東方自由主義運動始終沒有抓住政治自由的特殊重要性,但也只是著眼於看得見的世俗層面。

眺望海峽對岸,30年來發生的變化幾乎是史無前例的一場大革命,卻是不流血的革命,一個以祖先崇拜和宗法基因為基礎的民族,竟然在幾千萬人口聚居地實現了制度性自由,不僅在制度層面,而且在日常生活層面都已迥然不同於過去的時代。我不想在本文探討長老會對台灣轉型的影響,也不說「美麗島案」中蒙難的牧師、傳道人、神學生,他們在追求天國的同時,對於地上的國付出的犧牲,盡到的責任,我只看小小的島上,從北到南那些屹立在大地上的教會大學,輔仁、東吳、東海、真理…我想起宗法基因、祖先崇拜與自由基因、上帝崇拜的文明鴻溝,台灣的自由基因從何而來?是雷震、殷海光的思考、奮鬥和犧牲,是綠島囚徒的母親長夜的哭泣,是「美麗島」受難人的呐喊、抗爭,是蔣經國的一念之轉…

這些世俗的因素固然都是,然而在看得見的這一切之外,我更關心是那雙看不見的手帶領他們走出死蔭幽谷,我相信,有絕對的地平線,有彼岸的藍圖帶來的心靈革命,要比只停留在此岸的街頭運動、暴力革命更為深刻、更具本質性。這場心靈革命的關節點就是擺脫宗法基因的千年羈絆,走出一條心靈自由的道路,一個自由的社會絕不是一班心靈不自由的人所能建成的。

【上報徵稿】

上報歡迎各界投書,來稿請寄editor@upmedia.mg,並請附上真實姓名、聯絡方式與職業身份簡介。

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金秀賢逼哭觀眾迎來出道第3次爆紅 寵溺金智媛超甜蜜收視超越《愛的迫降》

- 投書:如果F15EX能加入台灣空軍

- 《不夠善良的我們》林依晨不忍賀軍翔婚姻冷暴力 「簡慶芬出軌」演技大噴發掀淚海

- 最多現省 486 元!拿坡里披薩、炸雞「買一送一優惠」只到月底 12 塊雞腿、腿排只要 399 元

- 《慶餘年》肖戰大學受封校草青澀帥照曝光 他因「這理由」不敢發自拍全網笑翻

- 《長月燼明》白鹿新劇搭檔《蓮花樓》曾舜晞爆不和 他「妝造醜翻」疑遭打壓粉絲氣炸

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 《寧安如夢》張凌赫擠走緋聞女友白鹿成GUCCI大使 新劇與徐若晗花瓣雨下熱吻甜翻