上報 Up Media

toggle- 最新消息 【死刑論辯】廢死聯盟形容死刑如「殺人機器」 直言:不應被修補、應該銷毀 2024-04-24 11:10

- 最新消息 台灣恐發生規模8.7強震? 地震專家馬國鳳怒轟「錯誤報導」 2024-04-24 11:05

- 最新消息 不只 7-11、全家!萊爾富「哈根達斯買 3 送 3」限時開賣 2024-04-24 11:00

- 最新消息 【廢死論辯】法務部堅持死刑合憲 蔡清祥:廢死是另一個問題 2024-04-24 10:49

- 最新消息 成毅新劇虐戀李一桐預告曝光400萬人爭睹 他白髮揮舞火劍帥度超越《蓮花樓》 2024-04-24 10:40

- 最新消息 美參院通過軍援烏以台、強制TikTok分拆法案 拜登將儘速簽署 2024-04-24 10:28

- 最新消息 台通光電董座家族涉內線交易狠撈上億 4人交保、兒子遭聲押禁見 2024-04-24 10:13

- 最新消息 大雷雨來襲!彰化以北大雨特報 西半部「紫紅一片」防雨彈狂炸 2024-04-24 09:58

- 最新消息 直播/家暴防治法修正、兒少性影像防制 9:00薛瑞元專報 2024-04-24 09:06

- 最新消息 【完整菜單片】台中十大燒烤名店「笨豬跳韓式燒肉」重新改裝!開幕限定盲盒即刻開抽 道地韓食、餐後甜點超吸睛 2024-04-24 09:00

流血之地不能開花結果

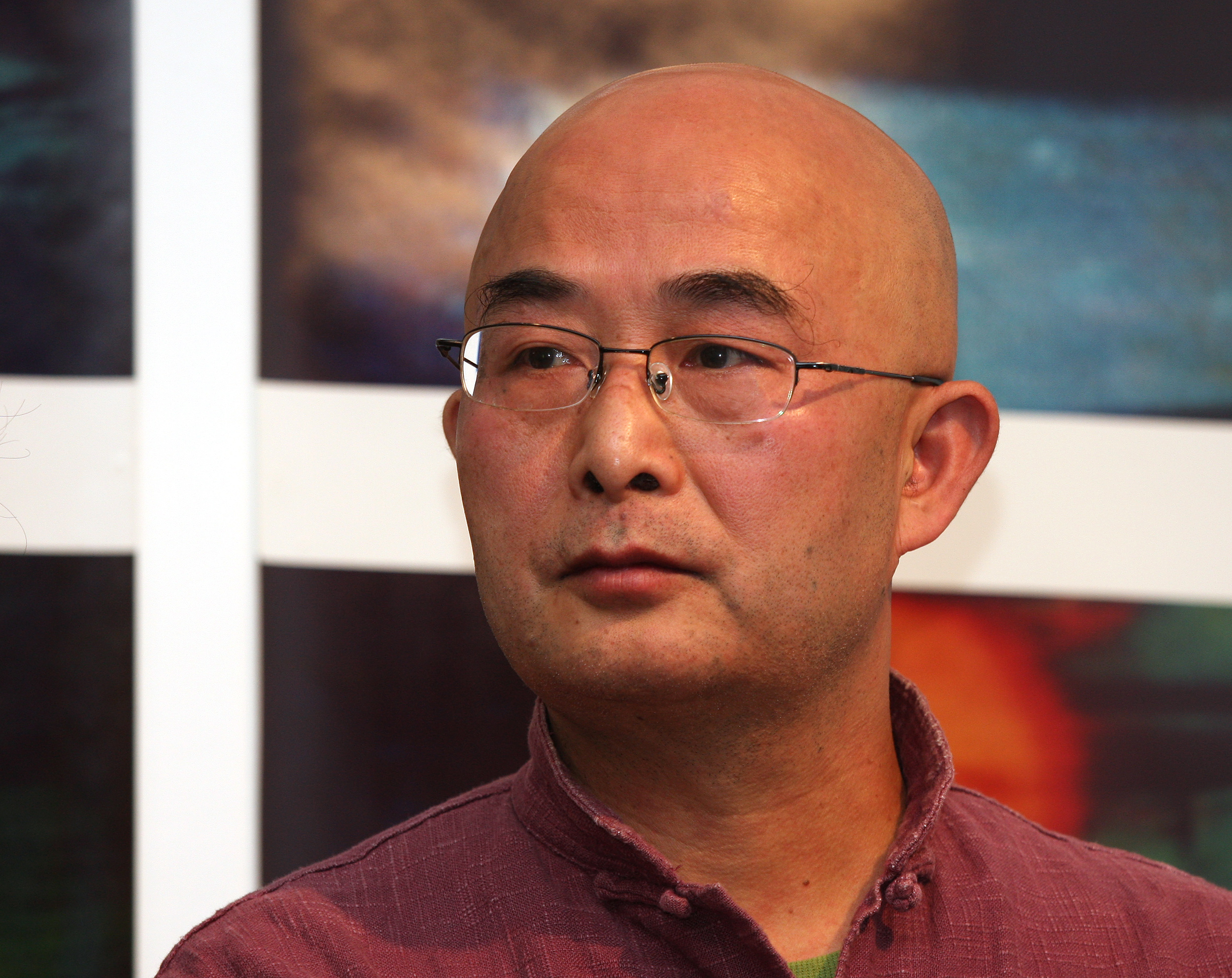

二十世紀以來國共兩黨的歷史敘事,將中國的近代史描述爲受西方帝國主義侵略的悲情史。(湯森路透)

評廖亦武《這個帝國必須分裂》

蘇俄流亡詩人葉拉金用一首短詩揭示了他為何流亡:「你們不要在我的頭頂落淚。/我活過。我見過大地。然後離開。/爲使自己與灰燼有所區別,/就需要在某個時候成為灰燼。」這首詩也可以用來解釋廖亦武為何離開中國,因為那是一片流人血的、被詛咒的土地,不會有任何種子開花結果,有毒的空氣、水和思想四處蔓延,說真話是通往監獄的捷徑。在六四屠殺之後,廖亦武因為當眾朗誦長詩《大屠殺》,已經坐過一次暗無天日的黑牢,他深知監獄會對健康的人性造成何種嚴重的摧殘,他不願再次入獄。

監獄的陰影卻再度籠罩在廖亦武的頭上,他不得不選擇一條雞飛狗跳的逃亡之路。其實,這麼多年來,他在自己的祖國一直是流亡者,是如同荷馬那樣行吟於帝國邊陲的浪子,「這個世界是個大客棧,我們每個人都是旅客,你在家裡坐著,其實也是在路上走」。這一次,他走得最遠,從雲南邊境跑到越南,從越南飛往波蘭,然後安全抵達終點站柏林——那座曾經修建過高高的圍墻,而人們又推倒圍墻的城市。那座誕生過敢於對抗希特勒的潘霍華和施道芬貝格的城市,如魯迅所說「非藏汙納垢之地,乃報仇雪恥之鄉」,敞開懷抱擁抱遠道而來的廖亦武,廖亦武也心懷感激地宣稱,「我是柏林人」。

流亡不是恥辱,乃是重生的開端。劉曉波選擇留下和廖亦武選擇離開,如同清末譚嗣同的留下和梁啓超的離開,「去留肝膽兩崑崙」。流亡者身上有沉甸甸的使命,廖亦武說:「作家,特別是見證這個時代的作家,言論和出版的自由,比什麽都重要;有時候甚至比生命都重要。……我不願進牢房,我必須要走出中國這個無形的大監獄,才能隨心所欲地寫作和發表,我有這個責任,讓全世界瞭解一個真實的、被經濟騰飛的假相所掩蓋的中國,一個民怨沸騰卻麻木不仁的中國,一個不斷擴散的垃圾場——它的垃圾價值觀最終將汙染整個人類。」對抗中國鋪天蓋地的「大外宣戰略」,乃是每一個流亡者必須參與的一場沒有硝煙的戰爭。

抵達德國之後,短短幾年內,廖亦武在德國成為最受歡迎的當代中文作家,獲獎無數,讀者無數。祖國的棄兒,成為別國的寶貝,就像詩人布羅茨基被蘇聯官方判處「寄生蟲罪」、卻在美國成為備受景仰的桂冠詩人。在廖亦武所獲的各種獎項中,我最關注的是「霍恩舍恩豪森獎」(Der Hohenschönhausen-Preis),該獎由前東德國家安全部監獄博物館基金會創立,特別表彰廖亦武「為記錄中國文革歷史、八九年天安門事件所做的努力,以及付出的個人代價」,他也是第一個沒有坐過東德監獄的獲獎者。廖亦武的作品有兩個主題,即「監獄」和「流浪」,他的生命在不自由與自由之間不斷轉換。長期處於不自由狀態、沒有護照、沒有身份的廖亦武,卻是心靈最自由的、身上長著翅膀的人,他在德國書業和平獎的受獎詞中喊出「這個帝國必須分裂」的石破天驚之語,也以此為名出版了第一本政治評論集。

對抗陰溝中的「中華帝國主義」

一九九四年,天安門大屠殺過去五年,在香港紅磡體育館,二十五歲的搖滾歌手何勇喊出了《垃圾場》,這是中國最後的搖滾,之後是漸去漸遠的墳墓。何勇喊道:「我們生活的世界,/就是一個大垃圾場,/人們吃的是良心,/拉的是思想//有的人減肥,/有的人餓死沒糧。/有沒有希望?/有沒有希望!」這比鮑勃·迪倫的歌詞更有力。當時,廖亦武熱淚盈眶,因為他出獄不久,正在酒吧賣藝,擔心自己沒糧餓死。

二十多年後,廖亦武沒有被餓死,中國果然變成舉世無雙的、向全球蔓延的垃圾場。賈平凹說西安是中國的廢都,中國何嘗不是世界的廢都?廖亦武以寫小說和報道文學見長,不是政治理論家,他的第一本政論集《這個帝國必須分裂》卻達到了劉曉波的思想深度。他沒有任何「政治正確」的顧慮,既不「忠黨」也不「愛國」,如陀思妥耶夫斯基那樣只愛被侮辱的靈魂。他靠著長期廝混在中國最底層而磨練出來的直覺,斷然否定大一統和大中華的傳統觀念,也就是持香港獨立理念的香港年輕人批判的「左膠」和「大中華膠」的思維模式。

廖亦武在德國書業和平街頒獎典禮上的演講,從在六四屠殺中被殺害的、年僅九歲的呂鵬談起,直抵中華文明和極權主義的「核心」——統一就是殺人。劉曉波說過,統一就是奴役;廖亦武說得更決絕,統一就是殺人。他說:「鞏固國家的根本手段就是殺人,這是從毛澤東到鄧小平,都心照不宣的。……毛澤東隨時都在提醒老百姓,致命的災難莫過於‘民族分裂,亡黨亡國’,如此,人民將生活在水深火熱之中——類似的提醒,也出現在列寧、史達林、希特勒、齊奧塞斯庫、金正日、薩達姆、卡劄菲等暴君的論調中。‘國家統一,領土完整’,獨裁統治的終極王牌,多少罪惡借此而公然大行其道。」

跟我一樣,廖亦武是四川人,我們驕傲地以四川人自居,而否認「龍的傳人」這一「夢幻身份」。在過去兩千年來,四川有一半時間處於獨立或半獨立狀態,「帝利於我何有哉」的日子過得快樂幸福;偏偏是在統一最鞏固的時代——毛澤東時代,四川在大饑荒中活活餓死一千萬人。統一的中華帝國,對於若干「少數民族」來說,更意味著種族和文化、宗教的滅絕。本書中收入多篇聲援西藏的文章,作者指出:「在古代,新疆、西藏、內蒙和臺灣,都是異域。……藏人為什麼要頻頻自焚呢?如果他們是一個與四川和雲南接壤的國家,不受到來自獨裁北京的彈壓,恐怕這個能歌善舞的高原種族永遠想不到要惹火燒身。」作者的結論是:「這個滅絕人性的血色帝國,這個地球災難的源頭,這個無限擴張的垃圾場,必須分裂。」大一統不是共產黨的發明,大一統來自於兩千年前的「秦制」,共產黨強化而非發明瞭這個傳統。單單反對共產黨是不夠的,更要反對綿延不絕的大一統的思想觀念。

廖亦武的主張,當然會引起聲稱「反共」卻「愛國」的「中華帝國主義者」的反感和憤怒。比如,自封為「民間思想家」的王康撰文反駁說:「國家統一民族大義是通向天下一家的必由之路。……以任何緣由名義分裂中國,都既不順天更不應人,徒逞口舌之快。」王康等人認為,只用反對共產黨這一「外來邪教」,一旦恢復漢唐盛世,中國就是天朝。在他們眼中,香港和台灣只是「反共復國」基地,香港人和台灣人若想獨立,照樣要辣手鎮壓。

在中國之內和中國之外,有一群化石般的「國粉」(中華民國和國民黨的粉絲),其中最狂熱的是「蔣粉」(熱愛「蔣公」蔣介石)。他們罔顧蔣介石跟毛澤東一樣是打著「統一」旗號的屠夫。美國夏威夷大學政治學教授魯道夫·約瑟夫·拉梅爾(Rudolph Joseph Rummel)在《政府謀殺》(《DEATH BY GOVERNMENT》)一書中,經過研究統計得出二十世紀四大血腥獨裁者的名單,他們分別是史達林、毛澤東、希特勒和蔣介石。名列第二的毛澤東謀殺了三千七百八十二萬八千人,名列第四的蔣介石謀殺了一千零二十一萬四千人。吊詭的是,為什麼總有那麽一些中國人,好不容易拋棄了毛澤東崇拜,卻又爭先恐後地投入蔣介石崇拜呢?

所謂的「民族大義」、「必由之路」,是抄襲自共產黨官方文件的陳詞濫調,是我眼中的一堆「髒詞」。廖亦武不是「逞口舌之快」,而是在苦難中咀嚼出最高的真理。二十世紀以來國共兩黨的歷史敘事,將中國的近代史描述爲受西方帝國主義侵略的悲情史,這個說法有一定的真實性,但它遮蓋了長久以來中國對周邊國家而言也是殘暴的「帝國主義」。漢武帝攻打匈奴、隋煬帝攻打高句麗、乾隆攻打安南和緬甸,難道都是自衛而不是侵略嗎?

王康喜歡用半文半白的宏大敘事包裹陳舊腐朽的思想觀念,捷克作家克裡瑪所說的「陰溝裡的氣味」撲面而來。有些人在醬缸中活久了,就喜歡這種陰溝中的氣味。王康大言不慚地說:「中華兒女一直在為文明人道民主自由而戰。」那麽,辛亥革命期間漢人對滿人的屠殺也是爲文明人道民主自由而戰嗎?左宗棠對回族和維族的屠殺,王陽明對苗族的屠殺,以及今天中共政權對藏人、維族、蒙古族的屠殺,又算什麽呢?為了國家統一民族大義,就可以將那些「蠻夷之人」殺戮乾淨嗎?中華兒女、中華民族本來就是近代生造出來的「偽概念」,誰是中華兒女,誰不是中華兒女?美國學者白魯恂說,中國只是一個「偽裝的民族國家」。

廖亦武有「世界公民」的心胸和視野,而很多海外反共人士與共產黨「精神同構」,就像金庸小說《天龍八部》中的慕容復,沉迷在「復興故國」的迷夢中,他們的中國夢與習近平的中國夢的差別,只是一層薄薄的窗戶紙。廖亦武早已澈底擺脫了民族主義和國家主義的魔咒,正如德國作家卡爾·克勞斯所說:「所謂國家主義,就是一種把我的祖國的蠢蛋們,同侮辱我的生活方式的人,同褻瀆了我的語言的人聯繫在一起的愛。」那種愛,不要也罷。

每一隻螞蟻都不能被大象踐踏

我第一次與廖亦武見面是在一九九八年,那時我的處女作《火與冰》剛剛出版,中國尚有少許言論空間,我在應邀回鄉到四川大學演講時,廖亦武趕來送給我他自己印刷的獄中作品《古拉格情歌》。此後,我們成了好朋友,每次回四川,我都會約上廖亦武,與流沙河、冉雲飛、王怡等老中青友人一起「飯醉」(犯罪之諧音),廖亦武是貨真價實地「飯醉」,大碗喝酒、大塊吃肉,每次必醉。

我滴酒不沾,卻從不勸阻廖亦武「酒肉穿腸過」,我知道他內心何其悲苦。不是爲自己的鬱鬱不得志而悲苦,而是爲六四亡靈遲遲得不到公義的安慰而悲苦。六四是他生命中跨不過去的一道坎,他在《一個中國詩人的二十天》中,歷數六四屠殺之後二十年間所度過的每個六四紀念日,「生者我流浪中老去,死者你永遠年輕」。他的生命是延續那些死難者的生命。

其實,只要稍稍變通一點,只要稍稍忘卻一些事情,廖亦武就可以不必活得那麽痛苦。很多長期流亡在海外的知識分子都「與時俱進」了。比如,寫過「在沒有英雄的年代,我只想做一個人」的詩人北島,在與諾貝爾文學獎擦肩而過之後,又施施然地回到共產黨中國,寫下悔過書,戴上紅領巾,接受少先隊的納粹禮。然後,出書、演講、分得一點「大國崛起」的殘羹冷炙,卻足以吃得腦滿腸肥。於是,有一位讀北島的詩歌長大的人權律師,從那天起將北島的詩集從書架上取下來扔進垃圾桶。

當昔日的反對者們紛紛跑到中國這座「新的金山」淘金之際,廖亦武與之反其道而行之。中共的御用喉舌、民族主義小報《環球時報》的總編輯胡錫進無法理解,在這個「中國爲王」的時代,居然還有愚鈍如斯的文人,不願被招安、不願被包養。《環球時報》發表社論,譴責廖亦武在西方「靠辱罵自己的祖國為生」。是的,戈培爾永遠無法理解,這個世界上為什麼會有荷馬、但丁、雪萊、托馬斯·曼那樣的人物。

在《這個帝國必須分裂》中,廖亦武談論「螞蟻」(那些掙紮在底層的生命)的文字遠遠多於談論「大象」(帝國)的文字,尤其是那些不屈服的「螞蟻」——廖亦武乾脆給女兒取小名爲「小螞蟻」。很多流亡者在西方安定下來之後,美美地享受西方的自由,不再爲仍然缺乏自由的同胞發聲。廖亦武沒有陶醉於作為的「成功」,即便在充滿榮耀的頒獎典禮上,他每次都會提及那些微渺的「螞蟻」的名字,爲那些無聲的弱者發聲:李必豐、蒲勇、許萬平、陳雲飛……這張身陷黑獄的「螞蟻」的名單越來越長。收入本書中的、在不同的頒獎典禮上的演講稿,都是「大象時代」發出的擲地有聲的「螞蟻宣言」。

中國那些「四體不勤、五穀不分」的知識分子,永遠把眼光聚焦於中南海裡的統治者,熱衷於傳播中南海的小道消息,期盼當政者中出現「救苦救難觀音菩薩」。一度是薄熙來外圍智囊的王康,當薄熙來垮臺之後,立即撰文歌頌溫家寶是「爲中國背負十字架的活耶穌」,奴性入骨而不自知。廖亦武從不與這個精英知識圈為伍,他像荷馬一樣生活,像荷馬一樣寫作。他像雨果寫《巴黎聖母院》,不以國王和王后爲主人公,而以「鐘樓怪人」爲主人公;他也像電視劇《俠膽雄獅》,描寫生活在下水道裡的人的故事。到了美國,他不去位於帝國大廈的國際人權機構,而去洛杉磯住進入幾塊錢一天、如同北京上訪村的「家庭旅館」,一間幾平方米的房間擠進十多名等待辦政治庇護的偷渡客。帝國雖大,卻沒有這些「螞蟻」的生存機會,他們重複著一百多年前華工的越洋謀生之路。

克林頓、馬悅然、傅高義:「與狼共舞」的西方世界

當年,索爾仁尼琴流亡西方之後,並沒有對西方感恩戴德,而是痛斥西方陷入物質主義和享樂主義的深淵。雖然索爾仁尼琴以東正教傳統批判歐美文化未必對症下藥,但其風骨遠非某些有奶便是娘的中國流亡者所能企及。廖亦武也一樣,他在一個比昔日索爾仁尼琴更險惡的世界環境中,毫不留情地揭穿「與狼共舞」的西方政客、商人與幫閑文人的畫皮。

在索爾仁尼琴流亡西方的時代,在冷戰格局之下,既然蘇俄是西方的敵人,批判蘇俄的異議知識分子在西方就享有英雄般的待遇;在廖亦武流亡西方的時代,中國成為爲西方生產廉價產品的世界工廠,中國驅趕數億奴隸勞工爲西方市場晝夜趕工,並將垃圾留給自己,這不是好朋友,誰是好朋友呢?美國總統奧巴馬說,中國的強大符合美國的國家利益,他當然不會在意跟他同為諾貝爾和平獎得主的劉曉波仍被關押在監獄中。

早在一九九八年克林頓訪華時,廖亦武就發表了給克林頓的公開信,批判克林頓篡改具有人類性的美國自由精神,在九年前發生過大屠殺的天安門廣場檢閱同一支殺人的軍隊。克林頓不會傾聽廖亦武的聲音,不會像雷根總統那樣在柏林牆前呼喊,「這面牆必定倒下」,因為「我們每個人都有可能是極權主義的受害者」,所以全世界熱愛自由的人都要站在一起。

誰又敢對諾貝爾文學獎評委會那幾位「自我神化」的老人出言不遜呢?當中國官僚作家莫言獲獎之後,廖亦武發表了致諾貝爾文學獎評審委員會的公開信,並到現場表演「裸奔」。那些大廳內衣冠楚楚的高貴者,看不到在冰天雪地中裸奔並被員警帶走的廖亦武的身影。惟一懂得中文、身邊簇擁著一堆中國作家的評委馬悅然,不悅地撰文跟廖亦武筆戰。然而,廖亦武對莫言的無情批判是無法回避的——以文學而論:「《紅高粱》裡的病態民族主義,曾被官方媒體大肆渲染;《豐乳肥臀》的色情低俗,迎合了中國書刊市場的膚淺墮落;《檀香刑》裡的殘忍刺激,是有悖人性及傳統常識的胡編亂造。」莫言最高的文化成就,不在於小說,而是歌頌薄熙來的詩歌:「唱紅打黑聲勢隆,舉國翹首望重慶。……中流砥柱君子格,丹崖如火照嘉陵。」而且,莫言並沒有止於沉默,他用謊言幫助中共遮羞,他在接受西方媒體訪問時說:「言論審查和飛機安檢一樣。……我沒有聽說獄中有作家,有位作家朋友,是因為偷東西坐牢。」小丑加冕仍然是小丑。同樣是諾獎得主的赫塔·米勒指出:「諾貝爾文學獎授予共產黨高官、前解放軍軍官莫言是一場災難。」

廖亦武也曾應邀到美國最高學府哈佛大學演講。然而,經過教授投票表決,他朗讀《大屠殺》的視頻不允許在哈佛的網站上出現,是「少兒不宜」還是會「削弱中美文化學術交流」呢?未曾上過大學的廖亦武,並沒有拜倒在哈佛的金字招牌之下,他發現了招牌下的骯髒惡臭:「中國高官習近平和薄熙來,如今一個臺上一個臺下,子女都在哈佛深造,薄熙來的兒子還僱傭了兩個美國保鏢。中國還有多少有權有勢的家族子女就讀哈佛,哈佛通過這些子女,從獨裁者的手裡得到過多少利益,卻是個誰也無法追究的謎。」以充當薄瓜瓜的導師為榮的哈佛教授傅高義,在一千多頁的著作《鄧小平改變中國》中說,鄧小平開槍殺人的決策「也許是對的」。他敢不敢說,納粹集中營中的大屠殺「也許是對的」呢?難道因為中國人比猶太人低劣,就活該被共產黨屠殺嗎?

廖亦武不是功利主義者,他不懂得跟克林頓、馬悅然、傅高義等「重要人物」搞好關係,如果與之互相吹捧、互相利用,廖亦武在西方還能獲得更大的成功。他點出了這些位高權重的人的名字,他是一位「雖千萬人,吾往矣」的勇敢者,他擔當得起由劉曉波和餘世存執筆的獨立中文筆會第五屆自由寫作獎的頒獎詞:「廖亦武的生存和寫作比勢利者們更契合於人類意識和世界命運。廖亦武的寫作強化了漢語世界的恥辱,又洗刷著漢語世界的恥辱。」

※作者為中國流亡海外異議作家

【上報徵稿】

上報歡迎各界投書,來稿請寄editor@upmedia.mg,並請附上真實姓名、聯絡方式與職業身分簡介。

一起加入Line好友(ID:@upmedia),或點網址https://line.me/ti/p/%40zsq4746x。

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金秀賢逼哭觀眾迎來出道第3次爆紅 寵溺金智媛超甜蜜收視超越《愛的迫降》

- 投書:如果F15EX能加入台灣空軍

- 《不夠善良的我們》林依晨不忍賀軍翔婚姻冷暴力 「簡慶芬出軌」演技大噴發掀淚海

- 最多現省 486 元!拿坡里披薩、炸雞「買一送一優惠」只到月底 12 塊雞腿、腿排只要 399 元

- 《慶餘年》肖戰大學受封校草青澀帥照曝光 他因「這理由」不敢發自拍全網笑翻

- 《長月燼明》白鹿新劇搭檔《蓮花樓》曾舜晞爆不和 他「妝造醜翻」疑遭打壓粉絲氣炸

- 《去有風的地方》劉亦菲現身LV大秀「裙子像鋼刷」遭群嘲 卻因這理由反轉負評好感狂飆

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折