上報 Up Media

toggle- 最新消息 投書:台灣八年「有感改革」 慎防藍白倒退嚕 2024-05-20 00:00

- 最新消息 釋出兩岸和平共榮善意 賴清德就職演說再次承諾維持現狀 2024-05-19 21:00

- 最新消息 酒會歡迎慶賀團 賴清德:持續壯大台灣維持區域和平 2024-05-19 20:16

- 最新消息 「輪椅女孩」立院抗議激動站起來遭瘋傳狠酸 當事人回應了 2024-05-19 19:50

- 最新消息 民眾黨519遊行痛斥綠開芭樂票 柯文哲喊執政傲慢只會罵在野黨 2024-05-19 19:23

- 最新消息 【有片】最熱銷戰機F-16慶祝首飛50周年 重現紅白藍3色經典塗裝 2024-05-19 19:00

- 最新消息 【圖輯】520總統就職總彩排 雷虎小組衝場施放彩煙最吸睛 2024-05-19 18:55

- 最新消息 【一周天氣預報】梅雨來了!520起雨彈狂炸「這3天」最劇烈 周末趨緩漸轉晴 2024-05-19 18:08

- 最新消息 《與鳳行》趙麗穎二搭林更新爆紅 前夫馮紹峰離婚3年被直擊「一夜帶兩女回家」 2024-05-19 17:40

- 最新消息 竹科台灣光罩執行長吳國精享壽74歲 罹「膽管癌」僅1個月驟逝 2024-05-19 17:34

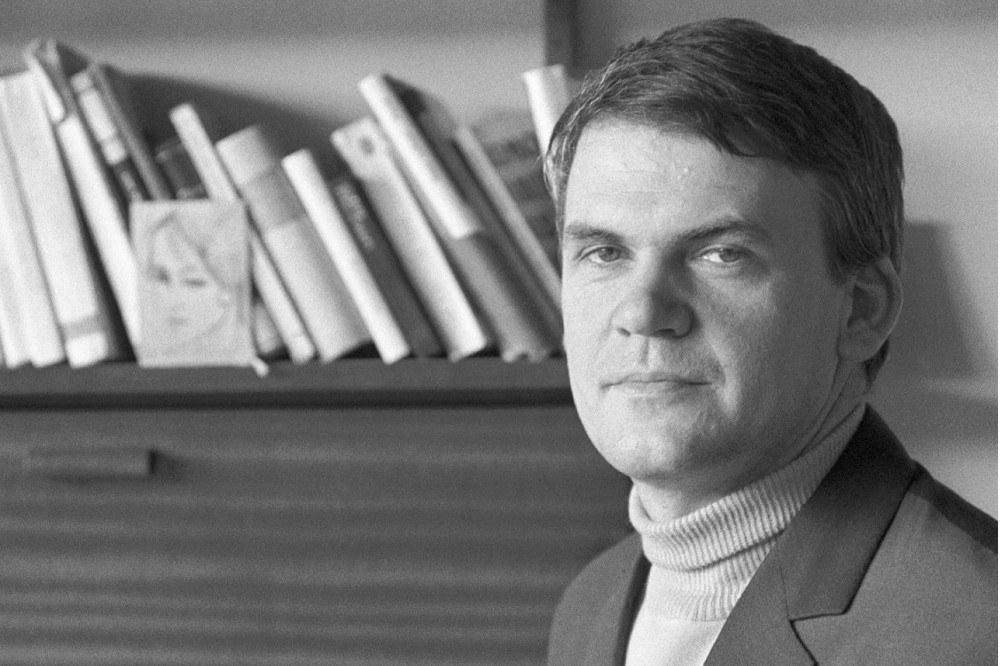

在《伯格曼島》裏有一個潛藏的問題,就是母語的有效和失效。(《伯格曼島》電影劇照)

相對於大陸,島嶼意象一直是陰性的,邊緣的,被消聲的。我一向在詩和藝術裏如此想象。不過,有一些例外,比如電影大師伯格曼居住和賴以創作的法羅島,則非常陽性、雄辯,且包容了大師的決絕和陰暗面。

這一點,每個慕名前往法羅島的影迷應該都會同意,他們直接把這個島稱呼為伯格曼島,認為這個島的一切都因為伯格曼的電影才有意義。很明顯,米婭·漢森-洛夫的《伯格曼島》從片名到大部分類似專題旅遊片的片段,都對這些人和這種刻板印象都頗有反諷。他們出現在電影和法羅島的各個角落,炫耀着對伯格曼的冷知識,島民對此淡然處之,只有一位「嫁給」法羅島的女婿酒後抱怨:「什麼伯格曼的島,這也伯格曼那也伯格曼煩死了。」

而且糟糕的是,電影的女主角克利斯也遇到了這種隱性暴力。初出道的女編劇、導演克里斯和已經是著名導演的丈夫托尼(這一對的設定明顯映射本片導演米婭·漢森-洛夫與她的前夫導演阿薩亞斯),受邀來到法羅島入住伯格曼的故居,睡在因為拍攝《婚姻生活》「導致幾百萬人離婚」的床上。托尼也是個高級伯格曼雄性影迷,不但表示能理解伯格曼在風光明媚的法羅島卻拍攝陰暗的《吶喊與細語》的藝術野心,也對島民們議論的伯格曼私生活不置可否。

克利斯則不一樣,一個敏感的女性創作者,從一開始就接受不了伯格曼對家庭的冷落、對女性的絕對主宰欲等等,很快她就發現了同樣的權力隱約反映在托尼與她的關係上。美麗的島嶼提供了舞台,他們卻選擇了不一樣的桌子,和伯格曼不一樣。克利斯的劇本創作頻頻卡頓,她有一隻艱澀寫不出字的鋼筆,墨水用完了,卻發現補充墨水卻在托尼的書桌那邊,這真是個呼之欲出的隱喻。

而因為去找墨水,克利斯得以偷窺了托尼正在創作的一大本圖文並茂的劇本,從中又發現了另一個不一樣的他。

托尼的劇本非常情色,附有不少性遊戲的插圖,像費里尼而不是伯格曼。但現實中的托尼像一個性冷淡者,對克利斯的身體幾乎碰都不碰,對慾望的探討虛晃一槍。即使無關乎性,在克利斯熱切地向他講述自己的劇本時,他也不時分心,不斷接聽製片人的來電,後來更離開法羅島回去大陸開會,留下克利斯獨自一人。

但與此同時,克利斯的劇本倔壯成長着。也許是第一個邂逅的陌生人激發了她的靈感,年輕的電影學生漢普斯陪她探索另一個法羅島,他半開玩笑地說:伯格曼(Bergman)島,不是伯格烏曼(Bergwomen)島。這句話卻讓women克利斯有了奪回話語權的決心。

電影在此開始長出另一部電影,就像島嶼從伯格曼島變回法羅島。漢普斯若有若無的誘惑,讓克利斯想到她劇本中的另一個小鮮肉。這場戲中戲隨着克利斯的講述在電影中展開:已婚的艾美因為好友結婚來到法羅島,結果重遇18歲時的戀人約瑟夫,欲拒還迎終於故夢重溫,但歡愛過後約瑟夫深深內疚,斷然離去,剩下絕望的艾美。這本來是很狗血的愛情劇橋段,但因為真實導演米婭·漢森-洛夫的深深傾注、演員米婭·華希可沃斯卡的細膩演繹,使中間的那個虛構的導演克里斯獲得了一個反思愛情、愛情之間的角力、藝術與愛情的角力的機會。

隨着「電影現實」中托尼的暫離,克利斯獨自漫遊法羅島,這時電影開始打破次元壁,艾美在克利斯劇中抄下來的地址,出現在「現實」的克利斯手上,她因此在伯格曼另一個家裏重遇電影學生漢普斯(之前漢普斯已經出現在劇中劇婚禮一幕的篝火旁烤棉花糖)。但是,克利斯和漢普斯依然沒有發生什麼出軌行為。

倒是當克利斯從短睡中甦醒,看見的卻是飾演她劇中的男主角約瑟夫的演員。兩人關係曖昧,次元壁再次突破,鏡頭拉出暗示這已經是克利斯拍攝完畢自己的電影之後的告別時刻。這不是伯格曼(Bergman)的島,而就是伯格烏曼(Bergwomen)的島,不管克利斯她是否創造了這個劇,不管她是否捨得男主角離開。

正如約瑟夫對不甘心的艾美說的:「可這就是生活。」是的,我們窮盡心思作戰,最後還是投降給它的生活——克利斯,乃至米婭·漢森-洛夫都有此覺悟。

電影的最後一幕,托尼帶着小女兒瓊回來找克利斯,鏡頭以一種伯格曼的陰暗方式推進着,當瓊跑向風車尋找克利斯,我們不禁會害怕:克利斯會不會像她在劇本中給艾美準備的其中一個結局那樣,吊死在風車的翅膀上?但米婭·漢森-洛夫決定要和解,不要伯格曼。

在電影裏和這種島嶼屬性之爭平行的,其實還有一個潛藏的問題,就是母語的有效和失效。克利斯私下打電話說的是德語,約瑟夫說的是挪威語,島民當然說瑞典語,但電影的大部分時間大家說的都是英語。但在克利斯尋找《猶在鏡中》那棟不存在的房子的時候,詢問路過的法羅島當地人,對方竟表示不知伯格曼是誰,甚至不肯說英語。克利斯最後尷尬地用德語跟他們說了聲謝謝,這倒不是無意識的。

母語,也是一個陰性詞彙吧。克利斯凝視着伯格曼故居中他的靈感繆斯、第六任妻子的畫像,後者幾乎要開口說話,但母語、女性話語,一度只能在沉默中安放。島嶼無疑也是沉默的,相對於海浪不息的喧騰,它只默默地給予創作者滋養,不管你是伯格曼還是伯格烏曼,就像法羅島,它回到自身,大美不言。

※作者為詩人、作家、攝影師。1975年出生於廣東,1997年移居香港。曾出版詩集《八尺雪意》、《半簿鬼語》、《尋找倉央嘉措》、評論集《異托邦指南》等。