上報 Up Media

toggle- 最新消息 32本《進擊的巨人》漫畫被丟掉兒氣炸告到底 媽認罪仍判刑 2024-09-17 17:35

- 最新消息 中秋節陪蔡英文搭船遊「亞洲新灣區」 陳其邁感謝支持高雄建設 2024-09-17 17:28

- 最新消息 【有片】洪災肆虐全球多地 緬甸逾200死、西非至少1千人喪命 2024-09-17 17:26

- 最新消息 搶救棄蛋!北市動物園人工孵育栗喉蜂虎 「3菜鳥」入住穿山甲館 2024-09-17 16:50

- 最新消息 【自民黨總裁選舉最新戰況】矢板明夫:最親台的高市早苗已出現可能性 2024-09-17 16:30

- 最新消息 吳謹言閃婚《延禧攻略》洪堯孕肚藏不住 她曬幸福自拍照一周漲粉10萬 2024-09-17 16:00

- 最新消息 【最新民調】賴清德對中強硬態度獲4成6支持 民意支持度優於蔡英文 2024-09-17 15:48

- 最新消息 【有片】「充分、機動、致命」 路透曝美軍如何擊潰中國海上擴張 2024-09-17 15:45

- 最新消息 中秋土地公成道 侯友宜勤跑林口、五股參香祈福 2024-09-17 14:40

- 最新消息 美通過72億對台軍售案 總統府:展現對台海和平重視 2024-09-17 13:55

赫魯雪娃(Nina L. Khrushcheva)

●紐約新學院國際事務教授

●前蘇聯領導人赫魯雪夫曾孫女

●與Jeffrey Tayler合著《In Putin's Footsteps》等書

有人告訴我,英國在本世紀初編輯了一份清單,其中列舉在緊急情況下應該採取的十大重要行動,其中一項是保護國家美術館收藏的提香(Titian)畫作。試想如果《勿碰我》(Noli me tangere,作於1514年)和《謹慎的寓言》(An Allegory of Prudence,約作於1550-1565年)等傑作,像伊拉克國家博物館的珍寶,在2003年美國入侵巴格達後遭遇被竊賊劫掠的命運,那該是多麼可怕。

英國政府對提香畫作安全的擔憂,駁斥了所謂高雅藝術已死的說法。在一個充斥著瑣碎和資訊的世界裡,經典畫作似乎毫無意義,因為在和平時期,我們有條件將目光移往別處。但戰爭改變了這種平衡狀態,當一個國家或民族像珍惜領土、自然資源或金融體制一樣,珍惜其文化個性時,藝術就會成為戰場。

烏克蘭去年通過的「反普希金法」就是很好的例子,這部得名於19世紀俄國詩人普希金的法律修正案,允許拆除或摧毀與俄羅斯和蘇聯歷史相關的文化古蹟。許多藝術品包括俄羅斯藝術家的繪畫、雕塑和書籍因為被視為帝國主義、極權主義意識形態的象徵,而遭到查禁或銷毀。借用塔列杭(Charles Maurice de Talleyrand-Périgord)關於拿破崙處決昂吉安公爵的諷刺之語,簡單倉促地「取消」另一個國家或民族的文化遺產,要比犯罪更惡劣;這是一個錯誤。

藝術可以做些什麼

當然,在俄羅斯軍隊蹂躪烏克蘭的時候,任何俄羅斯人都沒資格去告訴烏克蘭人應如何對待他們的過去或建設自己的未來。我內心充滿了悲傷,因為那些來自我祖國的士兵,給烏克蘭帶來了死亡和痛苦,我很想代表俄羅斯民族向烏克蘭人民道歉。但與此同時,對於文化取消行為是否明智提出質疑的人也不只我一個。

在1955年冷戰最激烈的時候,美國最偉大的外交家之一肯楠(George F. Kennan)在紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)發表一場演講。「在創造美和智力上的偉大不朽作品方面,」他指出,「人類能夠找到國家之間永恆的橋梁,即使在政治苦痛、沙文主義和排外主義的最黑暗時刻也是如此。」危機揭示了藝術真實且無與倫比的力量。

但為什麼是這樣?與政治不同的是,真正的文化從不撒謊。在政客們得以闡明其議程或真實意圖之前,藝術往往已經揭示了一切。2006年俄羅斯作家索羅金(Vladimir Sorokin)出版了名為《奧普里奇尼克之日》(Day of the Oprichnik)的短篇小說,描繪了一幅沙皇統治回歸,政府親信掌權的景象。當時我們把它視為純粹的虛構小說───荒謬的反烏托邦,但如今這已成為俄羅斯的現實。普丁於今年5月舉行第五次總統就職典禮,而獨立思想則會受到暴力懲罰。

同樣地,喬治.歐威爾(George Orwell)的反烏托邦小說,在現今的俄羅斯被視為生存手冊。去年聖彼德堡一家書店裡,《1984》醒目的陳列在櫥窗讓我吃了一驚。書店老闆說著「我們必須記住我們生活在一個什麼樣的世界裡」。

1947年,肯楠為《外交事務》雜誌撰寫了一篇如今廣為人知的評論,探討了他所謂的「蘇聯行為的根源」。透過相同的方式,我們可以從杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoyevsky)去瞭解當今俄羅斯的所作所為。1873年,這位俄羅斯小說家在給未來的沙皇亞歷山大三世的信中寫到「那些展現……其偉大力量的民族──那些為世界帶來……哪怕一絲光明的──之所以能成功,是因為它們一直……傲然獨立」普丁從這些言論中看到了他想看到的東西:作為一個「主權文明」,俄羅斯必須採取行動。

但如果普丁是個好學生,他就會明白杜斯妥也夫斯基對民族獨立的呼籲,並非出於對權力的渴望,而是堅信每個國家的獨特貢獻都會為世界增添價值。然而普丁對這樣的資訊不感興趣。他堅持認為自己是在繼承過去許多偉大藝術家所開創的帝國傳統。政治與文化之間的聯繫根深蒂固。正如我在2022年6月所寫的那樣,「拒絕接觸俄羅斯文化不會改變普丁的盤算,也不會迫使他從烏克蘭撤軍,只會切斷瞭解其目標和動機的潛在資訊來源」。

風雨中的庇護所

已故俄羅斯異議人士、哲學家西尼亞夫斯基(Andrei Sinyavsky)──他更廣為人知的化名是特爾茨(Abram Tertz)──因為批評這個共產主義國家,而在1960年代的大部分時間裡被關押在蘇聯勞改營。他在1974年出版的回憶錄《合唱團中的聲音》(A Voice from the Chorus)中描述了一名囚犯對藝術的熱愛:

「聽一張貝多芬的唱片──是我們會在周日做的、如同自由人去聽音樂會那樣一本正經的尋常之事……因為這裡什麼東西都很稀缺……因此也更加受到讚賞和珍視……曾經司空見慣的東西……突然變得珍貴起來……」

藝術總是重要的,且當自由消失時就會變得更加重要。在共產主義崩潰之前,美國作家羅斯(Philip Roth)觀察了在自由的西方身為小說家,和在鐵幕背後的審查制度下當小說家的區別,「(在東歐)什麼都不能說且動輒得咎;在這邊什麼都可以說,什麼都不會招來嚴重後果」。這是事實。在俄羅斯這個鐵幕後的共產主義帝國中心,人們看待文化的角度與西方人不同。當時文化就是我們的自由。它是一種逃避,一種被蘇聯體制剝奪的精神──雖然不是身體──瞬間即逝的自由。

波蘭著名記者米赫尼克(Adam Michnik),是1980年代反威權「團結工聯」的領導人之一,他在監獄裡學習俄語,以便閱讀托爾斯泰和杜斯妥也夫斯基作品的原文。他將其描述為一生中最重要的經歷之一。當他逃入這些作家們想像的世界時,後者也影響並建構出他對於如何以更好的手段,和那些共產主義獄卒們抗爭的認知。1985年,米赫尼克寫了《格但斯克獄中信件集》(Letter from Gdańsk Prison)一書,解釋了鎮壓如何導致專制政府陷入自我毀滅的死胡同。幾年後,鐵幕落下。

如今東歐的歷史正在重演。在今年的薩爾茲堡音樂節上,納瓦尼(Alexei Navalny)獄中書信朗讀會的門票很快售罄。他的書信與米赫尼克的書信一樣,是囚禁生活的文學之窗。納瓦尼與前幾代的政治犯一樣,描繪了人在壓迫和危機下的境況。杜斯妥也夫斯基在1862年的著作《死屋手記》(House of the Dead)中,描述了自己在西伯利亞勞改營中度過的五年時光,這是對他與反沙皇尼古拉一世的政治團體交往的懲罰。索忍尼辛(Alexander Solzhenitsyn)在1962年的著作《伊凡·傑尼索維奇的一天》(One Day in the Life of Ivan Denisovich)中,則是記述了自己在史達林設立的古拉格集中營裡的經歷,他在那裡度過了近十年時光。金茲堡(Eugenia Ginzburg)在1967年的著作《捲入旋風》(Journey into the Whirlwind)中,也詳細描述了自己1930年代在北極圈附近的馬加丹監獄的經歷。

這些作品證明了藝術的力量不僅在於記錄壓迫,還在於提供一條生存之路。它們向我們展示了如何在不失去人性的情況下忍受痛苦。借助某種魔力,一件藝術作品-無論是繪畫還是雕塑、交響樂還是歌劇、小說還是詩歌都能反映出我們最好的一面。在俄羅斯,痛苦是長久且伴隨人們存在的,它讓人生苦不堪言,但同時也為很多傑出作品的創作創造了條件。這是一個普遍、而非俄羅斯獨有的真理。貝多芬、梵谷、普羅高菲夫(Sergei Prokofiev)、蕭士塔高維奇(Dmitri Shostakovich)、鮑德溫(James Baldwin)和金凱德(Jamaica Kincaid)的生活和藝術都體現了這一現象。那些最偉大的藝術,最值得保留的作品,都源於來自在所有背景下存在於各個大陸的痛苦。(系列二之一)

(本文翻譯由PS官方提供,責任編輯:王能斌)

© Project Syndicate

(原標題為《When Art Is All That Remains》,文章未經授權,請勿任意轉載)

熱門影音

熱門新聞

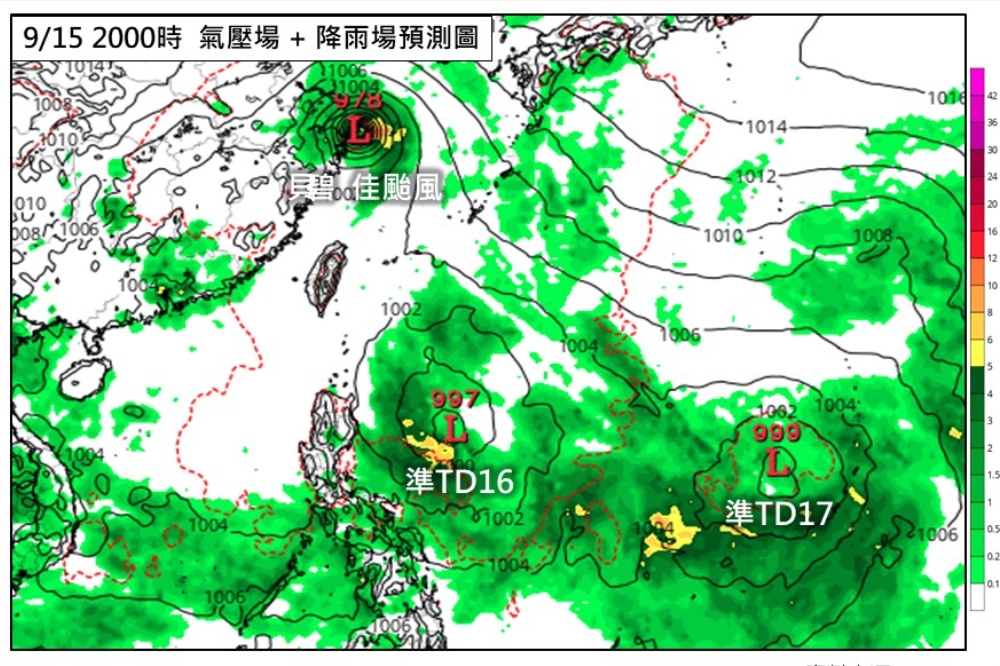

- 中秋假期颱風攪局 「葡萄桑、蘇力」雙颱最快15日形成

- 賈玲拍《熱辣滾燙》減肥50公斤毅力驚人 她復胖模樣曝光網友因「這理由」力挺

- 《墨雨雲間》吳謹言老公洪堯被罵是劈腿噁心渣男 兩人是同門師兄妹愛情長跑7年

- 《墨雨雲間》吳謹言與《延禧攻略》洪堯結婚爆懷孕 她挺5月孕肚畫面曝光全網驚呆

- 楊洋熱戀《柳舟記》王楚然聲勢暴跌 新劇攜手《一念關山》的「他」造型帥翻看好成爆款

- 《繁花》唐嫣新劇二搭趙又廷短髮造型被嫌醜 還因「這理由」挨轟不如趙麗穎敬業

- 《長樂曲》結局丁禹兮、鄧恩熙世紀大婚全網叫好 他10度追妻成功激情擁吻超甜

- 《寧安如夢》張凌赫新劇二搭趙今麥吻戲曝光 兩人纏綿14秒又純又欲尺度超越《度華年》