上報 Up Media

toggle- 最新消息 【大巨蛋類地震】比照小巨蛋「禁跳令」? 北市議員:建管處可做周邊建物安全評估 2024-12-22 20:48

- 最新消息 【TPBL職藍】新北中信特攻邀海巡署長張忠龍開球 號召青年一起守護海洋 2024-12-22 18:56

- 最新消息 俄烏戰爭下是否該抵制〈胡桃鉗〉 立陶宛文化部長發言重掀激辯 2024-12-22 18:55

- 最新消息 柯建銘稱財劃法有折衷批韓朱卻硬幹 朱立倫:邊打邊談算哪種協商? 2024-12-22 18:52

- 最新消息 準颱風「帕布」水氣周一來會更濕冷 周五夜冷氣團再襲低溫下探13度 2024-12-22 18:25

- 最新消息 高捷列車車門「錯位」手動停靠引議 官方:安全無虞、深表歉意 2024-12-22 18:18

- 最新消息 【迎接2026】台北101跨年煙火搶先曝光 聚焦12強奪冠、融入台灣流行樂 2024-12-22 17:58

- 最新消息 《九重紫》大結局倒數最新預告曝光 李昀鋭中毒吐血孟子義用「這方法」餵藥又甜又虐 2024-12-22 17:45

- 最新消息 【大巨蛋類地震】「三天三夜」嗨唱掀共振效應專家解答 北市府暫不禁止跳動 2024-12-22 17:30

- 最新消息 《九重紫》李昀銳與孟子義戲份慘遭配角強壓收視暴跌 「他」演惡男頻頻搶戲全網唾棄 2024-12-22 17:15

美前國務卿蓬佩奧與俄羅斯外長拉夫洛夫,2019年底於華府國務院會面。(湯森路透)

民族主義最初或許是由工業化和現代化點燃,但它從未於世界消失,包括那些工業發展好幾代的國家。一大票新的民粹民族主義領導人經由選舉取得民主正統性,他們強調符合「人民」利益的國家主權與國家傳統。這樣的領導人包括俄羅斯的普丁、土耳其的艾爾段、匈牙利的奧班、波蘭的卡欽斯基,以及壓軸的美國總統川普──他的競選口號是「讓美國再次偉大」和「美國優先」。

宗教也成為日益高漲的政治現象

英國脫離歐盟的運動沒有明確的領導人,但這裡的基本推動力也是重申國家主權。民粹政黨也在法國、荷蘭和北歐諸國虎視眈眈。但發表民族主義論調的不限這些領導人。印度總理納倫德拉.莫迪(Narendra Modi)和日本首相安倍晉三也認同民族主義理念;中國國家主席習近平則強調中國特色的社會主義。

在此同時,宗教也成為日益高漲的政治現象。這在阿拉伯中東地區最為顯著,2011年的阿拉伯之春被穆斯林兄弟會等伊斯蘭主義團體和伊斯蘭國等更激進的恐怖組織拉出軌道。雖然後者在敘利亞及伊拉克的軍事已近潰敗,伊斯蘭主義運動仍持續在孟加拉、泰國和菲律賓等國家傳播。在印度尼西亞,受愛戴的雅加達首長鍾萬學(基督徒)被日益壯大的伊斯蘭主義團體抨擊褻瀆《可蘭經》,最後在以些微差距連任失敗後入獄。

伊斯蘭不是唯一被政治化的宗教

莫迪總理的印度人民黨(Bharatiya Janata Party)明確以印度教理解印度國族認同的方式為基礎。激進的政治佛教形式正在斯里蘭卡和緬甸等南亞及東南亞國家擴張,與穆斯林和印度教團體發生衝突。在日本、波蘭和美國等民主國家,也有宗教團體加入保守派聯盟。在以色列,建國數十年來由兩大歐式意識形態政黨工黨(Labor)和聯合黨(Likud)主宰的政治秩序,開始有愈來愈多選票投給諸如沙斯黨(Shas)或以色列後裔(Agudath Israel)等宗教政黨。

反觀昔日以階級為基礎的左派,則在世界各地陷入長期衰退。共產主義雖然仍掌握北韓和古巴兩國,但大抵在1989到1991年崩潰了。社會民主,在二次大戰後形塑西歐政治60年的主要力量之一,也已節節敗退。1998年囊括四成選票的德國社會民主黨(German Social Democrats),到2016年只拿到略高於兩成,法國社會黨(French Socialist Party)則在2017年幾乎消失不見。總的來看,從1993年到2017年,中間偏左政黨的得票率在北歐、南歐及中歐分別從30%、36%和25%掉到24%、21%和18%。他們在政壇仍有分量,但衰弱的趨勢相當明顯。

左派已不如過去那般舉足輕重

歐洲各地的左翼政黨都在1990年代往中間靠攏,接受市場經濟的邏輯,而其中許多和其中間偏右的盟友已難以區分。中東在冷戰期間一直有共產主義和其他左派團體;一個自稱共產的政權甚至在南葉門執政過。但此後,他們已完全邊緣化,被伊斯蘭主義政黨拋到後面去了。

1990到2000年代,左翼民粹派在拉丁美洲部分地區的能見度相當高,烏戈.查維茲(Hugo Chávez)、路易斯.伊納西奧.魯拉.達席爾瓦(Luiz Inácio Lula da Silva)和基西納(Kirchner)家族分別在委內瑞拉、巴西和阿根廷崛起。但這股浪潮已經退去,委內瑞拉更在查維茲接班人尼古拉斯.馬杜洛(Nicolás Maduro)執政下引火自焚。傑瑞米.柯賓(Jeremy Corbyn)和伯尼.桑德斯(Bernie Sanders)在英、美的傑出表現或許是左翼復甦的前兆,但不論在何地,左派政黨都不是20世紀晚期那股舉足輕重的勢力了。

新的寡頭統治階級興起

從許多方面來看,考慮到全球不平等在過去三十年變本加厲,左派在全球不進反退是令人意外的結果。我所謂的全球不平等指的是個別國家內的不平等,而非國與國間不平等加劇。隨著東亞、拉丁美洲和撒哈拉以南非洲的經濟陸續出現高成長,富國和窮國間的差距已經縮小。但誠如經濟學家湯瑪斯.皮凱提(Thomas Piketty)指出,世界各國國內的不平等自1980年代大幅攀升;與經濟學家西蒙.庫茲涅茨(Simon Kuznets)長期為世人接受的理論相反,富國的所得向來是發散而非收斂的。世界沒有哪個地方沒見到新的寡頭統治階級興起──在政治上運用財富來鞏固家族利益的超級富豪。

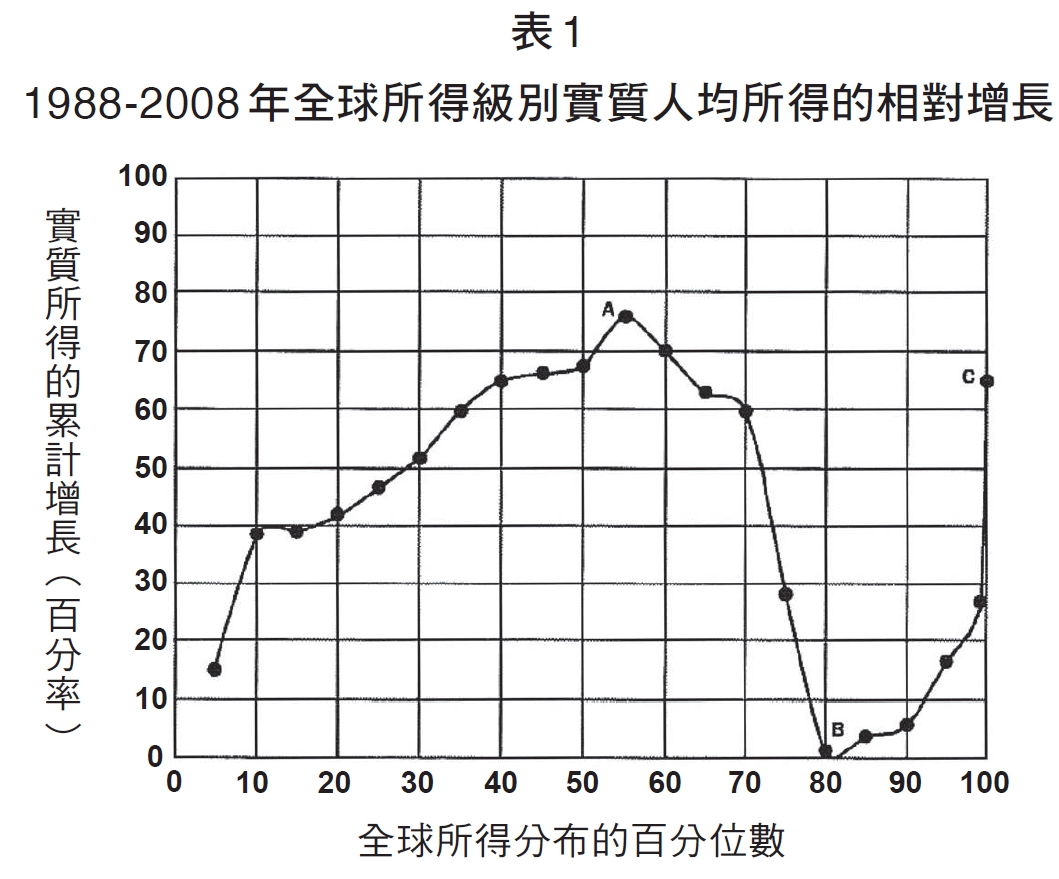

經濟學家布蘭柯.米蘭諾維奇(Branko Milanović)設計出廣為引用的「大象曲線」(elephant graph),顯示全球所得分布不同區段的人均所得增長。拜生產力提升和全球化之賜,世界從1988年到2008年變得富裕許多(如下圖),但這些增長並未平均分配。位於第20到70百分位數的民眾所得大幅增加,第95百分位數甚至增加得更多。但位在第80百分位數左右的人口卻面臨停滯或只有微幅增加。這個群組大致相當於已發展國家的勞動階級──即教育程度在高中以下的民眾。雖然他們的境遇仍比下面的民眾好上不少,與所得分布最高10%的差距卻更為懸殊。換句話說,他們的相對地位直線下滑。

在已發展世界中,英、美兩國的不平等最為顯著。這兩個國家曾於1980年代在柴契爾和雷根主政時領導「新自由主義」支持自由市場的革命。在美國,1980和1990年代的強勁經濟成長並未平均分配,而是壓倒性地歸於高學歷者。自認是中產階級核心的舊美國勞動階級節節敗退。根據國際貨幣基金(International Monetary Fund)一項研究,2000年到2014年,賺得中位數所得50%到150%的個人,從總人口的58%掉到47%,形成中產階級的中空化。

其中只有0.25%爬升到更高的所得層級,反觀有驚人的3.25%跌落所得階梯。2008年的金融危機更使不平等急遽惡化,金融業的陰謀和政策選擇創造了資產泡沫,泡沫一破,便摧毀了數百萬平凡美國百姓,和全球無數民眾的工作和積蓄。

在這種情況下,一般預期會見到民粹左派在這些經歷最大不平等的國家東山再起。自法國大革命以來,左派就自我界定為經濟平等的政黨,願意運用公權力進行財富重分配。但在全球金融危機後,卻發生截然相反的情況:右翼民粹民族主義勢力,在已發展世界的諸多地區日益高漲。

飽受去工業化蹂躪的英美舊勞動階級

在美國,金融危機引發左翼的占領華爾街運動(Occupy Wall Street)和右翼的茶黨運動(Tea Party)。前者遊行示威,虎頭蛇尾,後者則成功掌握共和黨和國會多數。2016年,選民未支持最左翼的民粹型候選人,反而選擇民族主義的政客。

我們要如何解釋左派未能利用全球不平等惡化的情勢再起,反倒是民族主義右派日益壯大取而代之的事實?

這不是新的現象:左派政黨已經連連敗給民族主義者一百多年了,特別是在照說該是他們最堅實支持基礎的貧窮或勞動階級選民之間。歐洲勞動階級並未團結在1914年的社會黨國際(Socialist International)之下,反而在一次世界大戰爆發後站在其國民政府那邊。這次失敗讓馬克思主義者多年來百思不得其解;套用艾尼斯特.葛爾納的話,他們告訴自己:

如同極端什葉派穆斯林認定加百列(Archangel Gabriel)犯了錯,把原本打算傳給阿里的天主信息誤傳給穆罕默德,馬克思主義者基本上喜歡這麼想:歷史的精神或人類的意識犯了非常愚蠢的錯誤。覺醒的訊息原本是要給階級的,卻因為郵政出了嚴重的差錯,投遞給了民族。

同樣地,在當代的中東,一封寫給階級的信,已投入宗教的信箱。郵政之所以發生投遞錯誤,是因為經濟動機與人類行為中的身分認同議題糾纏不清。貧窮讓你像個隱形人被其他人類同胞忽視,而被忽視的屈辱,往往比缺乏資源更難受。

作者簡介

法蘭西斯‧福山(Francis Fukuyama)

史丹佛大學國際研究所教授,兼民主、發展與法治中心主任。曾任教於約翰‧霍普金斯大學、喬治.梅森大學,擔任蘭德公司(RAND Corporation)研究員及國務院政策規劃幕僚副主任,亦曾出任美國總統生物倫理委員會委員。

譯者簡介

洪世民

六年級生,外文系畢,現為專職翻譯,曾獲吳大猷科普著作翻譯獎,譯作涵蓋各領域,包括《在一起孤獨》、《東方化》、《倖存的女孩》、《刻不容緩》等書(以上皆由時報出版)。

※本文摘取自《身分政治:民粹崛起、民主倒退,認同與尊嚴的鬥爭為何席捲當代世界?》