上報 Up Media

toggle- 最新消息 陳嘉宏專欄:什麼是「用更大的民主解決民主的紛爭」? 2024-12-23 07:02

- 最新消息 「時時香」華麗升級!瓦城集團新品牌「SHANN SHANN 小香」信義新光 A9 正式開幕 搭配紅白酒打造「新潮台灣菜」 2024-12-23 07:00

- 最新消息 民主與自由:台灣的價格與挑戰 2024-12-23 07:00

- 最新消息 【大巨蛋類地震】比照小巨蛋「禁跳令」? 北市議員:建管處可做周邊建物安全評估 2024-12-22 20:48

- 最新消息 【TPBL職藍】新北中信特攻邀海巡署長張忠龍開球 號召青年一起守護海洋 2024-12-22 18:56

- 最新消息 俄烏戰爭下是否該抵制〈胡桃鉗〉 立陶宛文化部長發言重掀激辯 2024-12-22 18:55

- 最新消息 柯建銘稱財劃法有折衷批韓朱卻硬幹 朱立倫:邊打邊談算哪種協商? 2024-12-22 18:52

- 最新消息 準颱風「帕布」水氣周一來會更濕冷 周五夜冷氣團再襲低溫下探13度 2024-12-22 18:25

- 最新消息 高捷列車車門「錯位」手動停靠引議 官方:安全無虞、深表歉意 2024-12-22 18:18

- 最新消息 【迎接2026】台北101跨年煙火搶先曝光 聚焦12強奪冠、融入台灣流行樂 2024-12-22 17:58

美國國會在1月初發生民眾闖入的事件,震驚全球。(湯森路透)

美國政治同質化高促對立

令人遺憾的是,這套體制並不保證專制權力能夠時時受到制約,也不保證在有需要時政府可以適時展現國家權威。國家權威的行使,首先有賴於整個社會對政治目的達成共識,而這正是美國這幾年的政治所欠缺的。美國現在面臨一連串重大挑戰,大多與修補長期財政問題有關。過去一個世代,美國人花錢如流水,卻未透過課稅來支應這樣的開銷,又因為多年來預借消費太容易,以及家庭、政府都過度支出,這情況更加惡化。長期財政赤字與外債逐漸危及美國國力的根基,中國等其他國家則相對日漸茁壯。

這些挑戰還不到無力可回天的地步,只要透過雖然痛苦但及時的行動,都能予以解決,但本該有助於共識形成的美國政治制度,如今反倒使問題更嚴重。國會裡的意見對立到了水火不容的程度,使法案通過變得極難。國會裡最保守的民主黨人,比最自由主義的共和黨人,還要自由主義,實在是現代史上頭一遭。以一成或不到一成的得票率差距拿下的國會議員席次(意即民主、共和兩黨都有機會拿下的席次),從十九世紀晚期的將近兩百席,逐步減少為二十一世紀初期的五十幾席。兩黨內部成員的意識形態,同質化程度比以往高了許多,兩黨間的議事辯論品質也惡化。這幾種分裂對立並非今日才有,但過去有強勢總統領導可以予以消弭,如今這樣的領導已不可得。

少數巨頭與菁英控制美國

美國政治的未來不只繫於政治,也繫於社會。國會的兩極化反映了居住區域和地理區域各自皆日益同質化的廣泛趨勢,因為美國人根據國人選擇居住的地方,區別國人的意識形態立場。這種只跟志同道合者往來的趨勢,又被媒體大力強化,訊息傳遞管道大增,卻無法促進公民分享彼此的經驗,導致共識遭到弱化。

使美國政治制度無法放手解決財政難題的因素,除了國會左右兩派的兩極化,還有既得利益團體的增多與勢力壯大。工會、農產企業、藥廠、銀行等等一大群有組織的遊說團體,常阻撓有損他們經濟利益的法案通過。在民主國家,公民捍衛自己的利益絕對正當,也是意料中事,但捍衛到某個程度就逾越分際,變成要求特權,或陷入互不相讓的僵局。這說明了左右兩派的兩極化為何導致民怨日益高漲,而且左右派兩極化反映出的社會現實已經違背了美國的立國精神。

美國人抱怨國家遭菁英與強大利益團體把持一事,反映了從一九七○年代到二○○○年代初期收入與財富差距日益懸殊的事實。美國的政治文化強調「機會平等」而非「結果平等」,在這種文化之下,不平等從來不是什麼大問題。但只要人民相信,靠著努力工作和竭盡所能,自己和自己的下一代有公平的機會出人頭地,只要相信有錢人是照著規則才致富,這套制度就能繼續保有正當性。

但事實上,美國的跨世代社會流動速率遠慢於許多美國人所認為的,也低於其他許多傳統上被視為僵化、階級嚴明的已開發國家。久而久之,菁英能夠藉由把這套政治體制當賭注賭掉,藉由把錢搬到海外逃稅,藉由透過各種進入菁英體制的優惠管道,把種種優勢轉移給子女,來保護自己的地位。二○○八年到二○○九年的金融危機發生時,人民痛苦地察覺到,金融機構的薪酬跟他們對經濟的貢獻沒有什麼關聯,上述內幕於是有很一大部分暴露於世人眼前。在此前十年,金融業利用其龐大的政治影響力解除管制與監督,且在金融危機後仍然繼續阻擋管制。經濟學家賽門.強森(Simon Johnson)指出,美國金融界那些少數巨頭的勢力,跟俄羅斯、印尼等新興市場國家的情況相去不遠。

體制內無法改革將面臨腐化

政治體制沒有自動機制可藉以因應環境的改變。未能因應環境改變之事例和因此造成的政治倒退現象,會在本書後面的章節探討。埃及的馬木魯克王朝(Mamluk Sultanate)為何未像最後打敗他們的奧圖曼土耳其人那樣,早一點採用火器來因應日漸升高的外來威脅,其實並沒有必然的理由;明末的中國皇帝未能向人民課徵足夠的稅,建制足以抵禦滿人的軍隊,也不是必然的事。在這兩個例子裡,問題都出在既有體制背後存在龐大的惰性。

一旦社會無法透過認真的體制改革來解決重大財政危機,就會想訴諸種種短期補救措施,但也損壞且最終腐化了自身體制,像是一五五七年法國國王無法清償他向金融聯合會(Grand Parti)借貸的龐大債務,其後續的作為就是這方面的實例。這些補救措施必然會屈服於地位穩固的各種利害關係人和利益團體的要求,而這些人又總是法國社會裡有錢有勢者的代表。國家入不敷出,導致破產和政府失去正當性,最後以法國大革命收場。

美國現在所面臨的道德與財政危機,並不如「舊制度」時的法國(即法國大革命前的法國)那麼嚴峻,但危險在於若繼續缺乏強勢力量來使制度擺脫失靈的體制平衡,情況會日益惡化。

從俄羅斯退回威權統治,到印度的貪汙,到開發中世界的失敗國家(failed state),到美國當代政治裡地位穩固的既得利益團體,種種事態皆令今人對未來感到憂心。有一條共同的軸線貫穿其中許多令人憂心的事態,與創造、維持一有效政治體制(既強勢又受法律約束,且可問責的政府)很困難有關。或許有人會覺得這是連四年級小學生都看得出來的道理,不過進一步深思會發現,其實許多聰明人都未能理解這個事實。

民主非萬能 但仍受肯定

先從第三波民主化退潮,以及二十一世紀頭十年世界各地出現民主衰退的問題講起。我認為,我們之所以對民主未能擴散感到失望,原因不在於當前的觀念層次。對政治秩序的建構來說,觀念極為重要,就是因為認可政府的正當性,人民才團結為一,才願意接受政府的權威。柏林圍牆倒下,代表了民主勁敵之一的共產主義瓦解,也代表自由民主快速擴散,成為最被廣泛接受的政體。

到目前為止,確是如此。引用阿瑪蒂亞.森(Amartya Sen)的話說,民主仍然是「被視為理所當然」(default)的政治制度:「雖然民主還未施行於全世界,也還未得到世人的普遍接受,但就世人的整體輿論來說,已認為民主大體上是正確的。」世上少有人公開讚揚普丁(Vladimir Putin)的石油國家主義(petronationalism),或查維茲的「二十一世紀社會主義」,或伊朗總統艾哈邁迪內賈德(Mahmoud Ahmadinejad)的伊斯蘭共和國,也沒有重要的國際機構替民主以外的制度背書。中國的快速成長引來羨慕和興趣,但中國的威權資本主義模式,不是其他開發中國家所能輕易理解的,更別提模仿。現代自由民主極受推崇,因而現今想走威權統治路線的領袖,都不得不舉行選舉,幕後操縱媒體以替自己取得正當性。現在不只極權主義已幾乎從世界銷聲匿跡,威權領袖也佯裝是民主主義者,從而肯定了民主。

因此,民主之所以挫敗,問題不在於觀念,而在於執行:若能選擇,全世界大多數人會選擇生活在一個政府接受問責且能發揮政府職能的社會裡,也就是說,政府會以及時且符合成本效益的方式來提供人民所要求之種種服務的社會。不過,很少政府能同時做到可問責且能發揮政府職能,原因是體制脆弱、腐敗、能力不足,甚或在某些情況下根本就沒有能力。從南非到韓國到羅馬尼亞到烏克蘭,全球各地抗議者和民主擁護者的熱情,或許足以促成從威權政府轉為民主政府的「體制轉變」,但若未經過一段冗長、所費不貲、吃力、困難的體制建立過程,民主政府不會成功。

政治不好 沒政府會更糟

事實上,對於政治體制的重要性,多年來有許多人令人費解地視而不見,而這些人都是對超越政治的世界懷有憧憬者。對這種世界的幻想,並非左派或右派所獨有,兩派各有自己的憧憬。共產主義之父卡爾.馬克思(Karl Marx)有個著名的預言:一旦無產階級革命成功、廢除財產私有,「國家就會式微」。十九世紀無政府主義者以降的左派革命者,認為只要摧毀舊有的權力架構就可以,不需認真思考該拿什麼來取代舊權力架構。這一傳統至今未墜,看看麥可.哈特(Michael Hardt)和安東尼奧.內格利(Antonio Negri)等反全球化作者的提議就知道,他們認為只要削弱國家的主權,代之以網絡化的「諸眾」(multitude),就能消弭經濟不公。

現實世界裡的共產政權,所作所為當然跟馬克思的預言背道而馳,他們建立了龐大又專制的國家架構,迫使人民在未能自發性集體行動時集體行動。結果使東歐境內一代的民主行動主義者產生自己版本的「無國家」(Statelessness)憧憬,認定在「無國家」的世界裡,公民社會一經動員起來,就會取代傳統政黨和中央集權政府。後來這些人幻想破滅,因為了解到沒有體制即無法治理社會,以及在建立體制時遭遇到令人難以接受的妥協。共產主義瓦解數十年後,東歐民主了,但該地的政治或政治人物不必然就令人滿意。

而在右派圈子裡最盛行的「無國家」幻想,乃是市場經濟終會使政府變得沒必要、無足輕重。在一九九○年代網路商業一片大好時,很多熱中於這類商業模式者,照著花旗銀行前執行長華特.瑞斯頓(Walter Wriston)的思路,認為全世界正走上「主權的黃昏」(twilight of sovereignty),新資訊科技使國界成為虛設,使規則難以執行,從而使國家向來所握有的政治權力遭到削弱。網際網路的興起,使如探索數位領域基金會(Electronic Frontier Foundation)約翰.巴羅(John Perry Barlow)的社運人士發表《網路世界獨立宣言》,正告工業化國家的政府:在這世界裡,「我們不歡迎你們。在我們聚集的地方,你們沒有主權。」全球資本主義經濟會以「市場的主權」取代「民主政府的主權」:如果立法機關投票贊成對貿易施予過度管制或限制貿易,就會遭到債券市場的懲罰,然後不得不改採全球資本市場所認為合理的政策。在美國,「無國家」世界的幻想永遠不乏支持者,因為敵視國家是美國政治文化的主要成分之一。各種立場的自由論者提議,不只應逐步縮減過了頭的福利國做法,還應廢除聯準會(Federal Reserve Board)和食品藥物管理局(Food and Drug Administration)之類更為根本的機構。

美國政治體制將被重大考驗

上述後一觀點,點出了民主制度的未來,存在一個急迫但常被輕忽的問題。隨著人類社會努力將自己組織化,以駕馭自己所置身的環境,政治體制的發展與時俱進,且往往是緩慢又痛苦的過程。不過,一旦政治制度未能因應變動的環境,就會出現政治衰敗。人類社會有保存既有體制的傾向。人類天生是照著規則走的動物,天生就會遵從存在於自身周遭的社會規範,而且會用一些超驗的意義或價值來確立那些規則。一旦周遭環境改變、新的挑戰出現,現有體制往往無法滿足當前需求,而且有一批根深蒂固、反對任何根本改變的利害關係人支持。

美國的政治體制很可能即將受到重大考驗,考驗其因應變局的能力。美國的制度以一個堅定信念為核心:政治權力的集中會為人民的生活和自由帶來立即的危險。因此,《美國憲法》有各種制衡的設計,以讓政府不同部門免遭其他部門的專斷宰制。至目前為止,這套制度對美國很管用,但完全是因為在處於緊要關頭,需要強勢政府時,美國能透過政治人物的領導形成需建立強勢政府的共識。

令人遺憾的是,這套體制並不保證專制權力能夠時時受到制約,也不保證在有需要時政府可以適時展現國家權威。國家權威的行使,首先有賴於整個社會對政治目的達成共識,而這正是美國這幾年的政治所欠缺的。美國現在面臨一連串重大挑戰,大多與修補長期財政問題有關。過去一個世代,美國人花錢如流水,卻未透過課稅來支應這樣的開銷,又因為多年來預借消費太容易,以及家庭、政府都過度支出,這情況更加惡化。長期財政赤字與外債逐漸危及美國國力的根基,中國等其他國家則相對日漸茁壯。

作者簡介

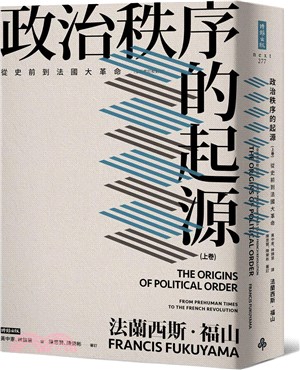

法蘭西斯‧福山(Francis Fukuyama)

史丹佛大學國際研究所教授,兼民主、發展與法治中心主任。曾任教於約翰‧霍普金斯大學、喬治•梅森大學,擔任蘭德公司(RAND Corporation)研究員及國務院政策規劃幕僚副主任,亦曾出任美國總統生物倫理委員會委員。著有《歷史之終結與最後一人》(The End of History and the Last Man)、《跨越斷層:人性與社會秩序重建》(The Great Disruption)、《後人類未來:基因工程的人性浩劫》(Our Posthuman Future)、《強國論》(State Building)、《政治秩序的起源(上卷):從史前到法國大革命》(The Origins of Political Order),以及《身分政治:民粹崛起、民主倒退,認同與尊嚴的鬥爭為何席捲當代世界?》(Identity)等書。

審訂者簡介

陳思賢

臺灣大學政治學系教授。美國約翰‧霍普金斯大學政治學博士,專長:西洋政治思想史、政治哲學。

譯者簡介

林麗雪

臺灣大學政治學系畢業。專職譯者。曾任職國會助理、記者與編輯。喜歡有生命力的人事物;熱愛文字工作。譯有《QBQ!就是要傑出》、《3300萬人的聊天室》、《學校沒教的就業學分》、《我用死薪水,讓錢替我賺錢》、合譯有《怪咖成功法則》、《虛擬貨幣經濟學》、《如何打造營收上億的App》等書。