上報 Up Media

toggle- 最新消息 謝宜容起碼幹掉賴清德半壁江山 2024-11-22 00:02

- 最新消息 投書:立院惡鬥 只會讓更多科技人企業人不敢投身政壇 2024-11-22 00:00

- 最新消息 勞動部稱謝宜容失聯明天不出面 吳母淚控:霸凌太過分、太惡毒 2024-11-21 22:05

- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

- 最新消息 明後兩天各地氣溫回升 北部、東北部18到23度濕涼舒爽 2024-11-21 21:45

- 最新消息 劍橋詞典2024年度代表字出爐 「manifest」反映人們追求身心健康趨勢 2024-11-21 21:43

- 最新消息 為了9萬元勒斃馬國女大生 陳柏諺一審判賠父母逾638萬元 2024-11-21 21:32

- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

疫情下日本街頭。(湯森路透)

那些在儒家社會中對於工作倫理的維繫至關重要的群體,同樣也是政治權威相當關鍵的來源。一個人的地位主要不是建立在他的個人能力或價值上,而是因為他是一系列相互關聯的群體中的一員。例如,日本的憲法與法律體系也許就像美國的一樣承認個人權利,但是日本社會則往往主要承認的是群體。在這樣的社會中,一個人只要屬於一個地位穩固的群體,並順從其規則,就有尊嚴。

但從他試著違抗群體、主張個人尊嚴與權利的那一刻起,他就會遭到社會排擠與喪失地位,結果可能跟受到傳統專制主義的公然施暴一樣悲慘。這就產生一種巨大的順從壓力;而這種文化下的孩童從很小的年紀起也會把順從內化為性格的一部分。換句話說,亞洲社會的個人要服從於托克維爾所說的「多數的暴政」──或者更確切地說,一個個體要服從於他或她一生中所屬的所有大大小小的社會群體的「多數的暴政」。

日本社會的幾個例子

在日本,個人所要服從的主要社會群體是家庭,而父親對子女的仁慈權威則是一種最初示範,向孩子預先展示了整個社會的威權關係,包含統治者與被統治者之間的關係。(父權在歐洲也是政治權威的一種模式,但現代自由主義代表著與這個傳統公然決裂。)在美國,年幼的孩子被期待要聽從父母的權威;但隨著他們開始長大,他們也會堅持自己的認同,反抗父母。

少年的叛逆行為,也就是孩子公開拒絕父母的價值觀與願望,幾乎是一個成年人類在人格形成過程中的必要環節。因為只有在這種叛逆中,孩子才會發展出自足與獨立的心理資源,一種血性的個體自我價值感(相信自己有能力離開家庭的保護傘),日後也將支撐著作為成年人的個體。只有在這種叛逆階段完成後,孩子才能回到與父母互相尊重的關係中,不過這一次孩子不是作為一個依賴者,而是作為一個平等者。

相較之下,日本青少年叛逆的發生率要低得多:早年對長輩的順從,被期待在成年之後也要繼續維持下去。一個人的「thymos」(血性)與其說是依附於個體的自我,而個體為其個人特質而自豪,不如說是依附於家庭與其他群體,而群體的聲譽優先於其任何成員的聲譽。憤怒的產生不是因為其他人不承認自己的價值,而是因為所屬群體受到了輕視;反過來說,最大羞恥感的產生不是因為個人的失敗,而是為自己的群體帶來了恥辱。因此,日本的父母繼續影響著子女的重要決定,例如選擇婚姻對象,這是任何一個有自尊心的美國年輕人都不會允許的。

民主「政治」被靜音

至少就西方傳統對政治一詞的理解來說是如此。意即西方的民主是建立在爭執之上的:不同的血性觀點就事情的對錯有所爭執,先在社論的版面上進行,最終在各級選舉中完成,而代表不同利益或血性觀點的政黨則在職位上彼此輪替。這種爭執被認為是民主運作中一種自然、事實上也必要的附帶現象。相比之下,日本整個社會往往把自己看成是一個單一的龐大群體,有一個穩定的權威來源。

由於強調群體和諧,公開對抗往往被推到政治的邊緣;沒有基於「議題」衝突的政黨輪流執政,而是自民黨長達數十年都居於主導地位。當然,自民黨與社會主義、共產主義等在野黨之間也有公開的爭辯,但極端主義讓這些在野黨趨於邊緣化。嚴肅的政治,一般來說,是在大眾的視線之外,在中央官僚機構或者自民黨的密室裡進行。在自民黨內部,政治的主軸就是派系的不斷運作,而這些派系以基於人脈的恩庇侍從關係為基礎,很大程度上缺乏任何西方人會理解的政治內容。

日本對群體共識的強調,一部分是透過對特立獨行的個人之敬重來獲得平衡,例如對已故小說家三島由紀夫(Yukio Mishima)的尊崇。但是在其他許多亞洲社會,對於有道德原則的個人主義者,例如獨自對抗周遭不正義的索忍尼辛(Solzhenitsyn)或沙卡洛夫(Sakharov),就幾乎不會有什麼尊重。在法蘭克.卡普拉(Frank Capra)的電影《華府風雲》(Mr. Smith Goes to Washington)中,吉米.史都華(Jimmy Stewart)飾演一個天真的小鎮青年,在前參議員突然去世後,他被政界的老闆們指派為該州的代表。

到了華盛頓後,史都華對他所看到的貪汙腐敗進行了反抗,並且無視他的操控者的阻止,單槍匹馬地在參議院發言杯葛,以阻止一項不道德的立法。史都華這個角色在某種意義上是一個極具代表性的美國英雄。相較之下,在許多亞洲社會裡,這種由一個孤立的人全盤否定主流共識的做法,則會被視為精神錯亂。

以歐美標準看來,日本民主有些威權色彩

國內最有權勢的人要嘛是高級官僚,要嘛是自民黨內的派系領袖,他們不是通過民眾的選擇,而是因為他們的教育背景,或者是通過他人的提拔而到達他們所處的位置。這些人做出會影響社會福利的重大決策,但很少得到選民的回饋或面臨其他形式的民眾壓力。這個體制基本上仍屬民主,因為它在形式上是民主的,意即它符合多黨派定期選舉及保障基本權利的自由民主標準。西方普遍的個人權利概念在大部分的日本社會裡已經被接受與內化。但另一方面,在某些面向上,我們可以說日本是由仁慈的一黨專制所統治。這並不是說該黨以蘇聯共產黨的方式把自己強加於社會之上,而是因為日本人選擇以這種方式被統治。日本現行的治理體制反映了一種廣泛的社會共識,這種共識根植於日本的群體導向文化;更多的「公開」爭執或政黨輪流執政會讓他們深感不安。

然而考慮到大多數亞洲社會對於群體和諧的重要性有廣泛的共識,這個區域普遍有著不加掩飾的威權主義,也就不令人感到訝異。一個可能的解釋(特別是曾經由新加坡前總理李光耀所提出)是,家長式的威權主義更符合亞洲的儒家傳統,而且最重要的是,它比自由民主更相容於持續的高經濟成長率。李光耀認為民主會拖累經濟成長,因為民主會干擾合理的經濟規劃,助長某種齊頭主義的個人放縱,讓人們堅持各種私人利益,卻以犧牲社會整體為代價。

近年來,新加坡本身也因為扼殺新聞自由與侵犯反政府人士的人權而惡名在外。此外,新加坡政府對公民私生活的干涉程度,在西方是完全不可接受的,例如規定男孩頭髮可以留多長、禁止客廳電影院(放映室),並且對亂扔垃圾或使用公廁不沖水等微小犯行處以重罰。新加坡的威權主義以二十世紀的標準來看是溫和的,但在兩個方面上十分獨特。首先,它伴隨著相當出色的經濟表現;第二,這個威權主義被理直氣壯地合理化,不只作為一種過渡性安排,而是被視為比自由民主更優越的制度。

亞洲社會由於群體導向而失去很多事物

他們對成員要求高度的一致性,即使對最溫和的個人表達形式也要打壓。這種社會壓迫在女性身上最為明顯;由於社會上對傳統父權家庭的重視,她們在家庭以外的發展機會相當有限。消費者沒有權利,只能接受經濟政策且無法表達意見。基於群體的承認追根究柢而言是非理性的:在極端狀況下,它可能成為沙文主義和戰爭的來源,就像一九三○年代那樣。在戰爭以外的時期,群體導向的承認也可以非常錯亂。

例如,所有已開發國家現在都湧入大批來自貧窮與較不穩定國家的移民;他們被工作和安全所吸引。日本也跟美國一樣需要某些職業的低薪勞工,但卻可能是最不能接納移民的國家,因為其組成群體本質上無法容忍外來者。相較之下,美國原子式的自由主義是我們唯一可想像能夠成功同化大量移民人口的土壤。

人們長期以來預測,亞洲傳統價值觀將在現代消費主義面前崩潰,但這個預測遲遲沒有實現。這或許是因為亞洲社會有某種其成員不會輕易否定的優勢,特別是當他們看到非亞洲的替代選項時。雖然美國工人不用一面集體做操同時唱公司的歌曲,但人們對當代美國生活性格最常見的抱怨之一,正好就是缺乏社群意識。美國社群生活的崩壞從家庭開始;美國家庭在過去幾個世代裡不斷地裂解與原子化,所有美國人對此再熟悉也不過。此外,許多美國人缺乏任何有意義的地方忠誠感,除了最親近的家人以外沒有社交管道,這些也都是明顯的社群崩壞現象。然而,亞洲社會所提供的正好是一種社群意識;而且對許多在這種文化裡成長的人而言,社會服從與個人主義的受限只是一個很小的代價。

亞洲正站在世界史特別轉折點上

我們可以想像,隨著亞洲經濟在往後幾個世代裡繼續成長,亞洲將有兩個相當不同的發展方向。一方面,亞洲日益國際化、教育程度也愈來愈高的人口將繼續吸收西方的普遍對等承認思想,使真正的自由民主制得到進一步的傳播。群體作為血性認同來源的重要性將會降低;亞洲人將更加關注個人尊嚴、女性權利與私人消費,同時把人的普遍權利原則加以內化。這是在過去一個世代裡推動南韓與台灣走向正式民主的過程。日本在戰後已經在這條道路上走得很遠了,父權體制的衰敗使日本成為一個遠比新加坡「現代」的國家。

另一方面,如果亞洲人相信他們的成功更大程度是靠自身的文化而不是借來的文化,如果美國與歐洲的經濟成長相對於遠東開始衰退,如果西方社會的基本制度(例如家庭)持續崩潰,如果西方自己也以不信任或敵意的態度對待亞洲,那麼,一個系統性的反自由反民主替代選項,挾帶著技術官僚的經濟理性以及家長式的威權主義,可能會在遠東站穩腳跟。直到目前為止,許多亞洲社會至少在口頭上肯定了西方的自由民主原則:他們接受自由民主的形式,只是修改其內容以適應亞洲的文化傳統。

但與民主公開決裂的情況也可能出現,這時即使是民主形式本身也會遭到拒絕,因為它被視為是西方的強加之物,被視為對亞洲社會的成功運作無關緊要,就像西方商業管理技術對於亞洲經濟無關緊要一樣。亞洲這種對自由民主系統性的拒絕態度,可以從李光耀發表的理論見解,以及石原慎太郎(Shintaro Ishihara)等特定日本人的著作中得到線索。如果未來真的出現了這種替代選項,日本將會扮演一個關鍵的角色,因為該國已經取代美國成為亞洲大部分地區的現代化榜樣。

這個新的亞洲威權主義很可能不會是我們所熟悉的那種殘酷的極權警察國家。那將是一種以服從為主的暴政,是人們心甘情願地服從上級權威,並遵守一套嚴格的社會規範。這種政治制度能否輸出到其他沒有亞洲儒家傳統的文化裡,仍是一個疑問,就像伊斯蘭基本教義主義也無法輸出到世界上的非伊斯蘭地區一樣。它所代表的服從帝國也許能帶來空前的繁榮,但它也意味著大多數公民的孩童時期將被延長,即他們的「thymos」(血性)不能完全被滿足。

當今世界裡奇怪雙重現象

既有普遍同質的國家的勝利,各民族也持續存在。一方面,由於現代經濟與科技,以及把合理承認視為政府唯一合法基礎的理念在全世界擴散,因此人類不斷地趨於同質化。但是另一方面,這種同質化在到處都遭遇抵抗,人們很大程度是在次政治的層次上重新伸張自己的文化認同,最終使各民族與國族之間既有的障礙更加鞏固。一切冷酷異獸中最冷酷者的勝利並沒有完成。

雖然過去數百年來,人類可接受的經濟政治組織形式種類愈來愈少,但對資本主義與自由民主這些仍然存續的形式,卻一直有著各種可能的詮釋。這表示,即使國家間的意識形態差異逐漸退到背景裡,國家間仍然會有重要差異,只是轉移到文化與經濟的層面上。這些差異進一步顯示,現有的國家體系(state system)不會那麼快就崩解成名符其實的普遍同質國家。即使有愈來愈多的國家實施共同的經濟政治組織形式,個別國族仍將繼續是認同的中心。

所以,我們現在需要考慮的是,這些國家之間的關係將會是什麼模樣,它們與我們熟悉的國際秩序又將有什麼不同。

作者簡介

法蘭西斯.福山(Francis Fukuyama)

史丹佛大學國際研究所教授,兼民主、發展與法治中心主任。曾任教於約翰.霍普金斯大學、喬治.梅森大學,擔任蘭德公司(RAND Corporation)研究員及國務院政策規劃幕僚副主任,亦曾出任美國總統生物倫理委員會委員。著有《歷史之終結與最後一人》(The End of History and the Last Man)、《跨越斷層:人性與社會秩序重建》(The Great Disruption)、《後人類未來:基因工程的人性浩劫》(Our Posthuman Future)、《強國論》(State Building)、《政治秩序的起源(上卷):從史前到法國大革命》(The Origins of Political Order),及《政治秩序的起源(下卷):從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗》(Political Order and Political Decay)、《身分政治:民粹崛起、民主倒退,認同與尊嚴的鬥爭為何席捲當代世界?》(Identity: The Demand For Dignity and the Politics of Resentment)等書。

譯者簡介

區立遠

台灣大學哲學碩士,德國杜賓根大學古典文獻學碩士,目前為政治大學外文中心教師。譯有《一九三三:一個猶太哲學家的德國回憶》(行人)、《疾病與權力》、《山屋憶往:一個歷史學家的臨終追想》(左岸)等。

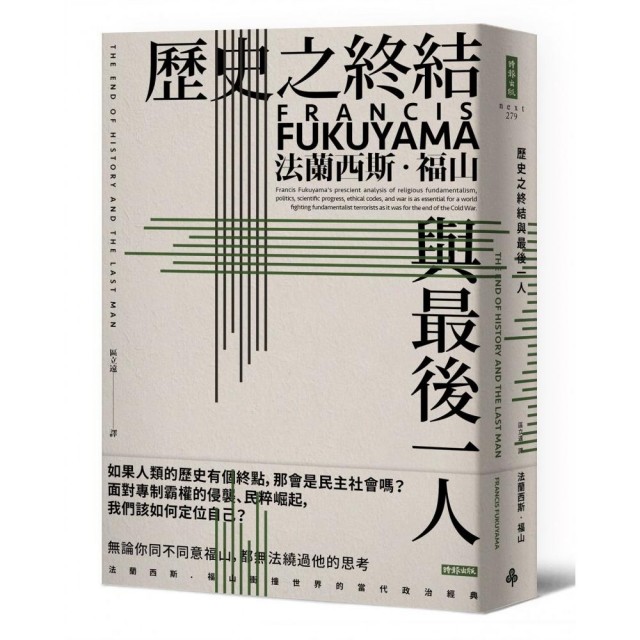

※本文摘取自《歷史之終結與最後一人》

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管