上報 Up Media

toggle- 最新消息 戲院播映《國有器官》頻遭恐嚇 國安局:中國長臂管轄欲削台主權 2024-11-27 16:13

- 最新消息 親自視察謝宜容辦公室 洪申翰批:擺設過於奢華 2024-11-27 16:10

- 最新消息 科技戰延伸形成搶人大戰 中國3倍薪資挖角讓西方大感吃不消 2024-11-27 16:10

- 最新消息 歡慶雙 12!美式餐廳 TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse 祭出豬肋排、肋眼牛排買一送一 平日整點再送辣雞翅 2024-11-27 16:00

- 最新消息 執法通緝!《聯盟戰棋》14.23c陣容推薦:8執法凱特琳,兩發爆殺二星滿裝杰西! 2024-11-27 16:00

- 最新消息 巴拉圭外長訪台 將簽署台巴護照互免簽證協定 2024-11-27 15:53

- 最新消息 【八八會館】郭哲敏1億元天價交保遭撤銷 法院裁定延押 2024-11-27 15:50

- 最新消息 沈伯洋批陸生團訪台是「打統戰」 蕭旭岑:民進黨只想把台灣青年關起來 2024-11-27 15:40

- 最新消息 《你比星光美麗》譚松韻新劇花絮曝光 她被鄭業成抱上床導演急喊「這1句」笑翻全網 2024-11-27 15:30

- 最新消息 海科館長陳素芬也涉職場霸凌 教育部認「不適任機關首長」拔官調查 2024-11-27 15:24

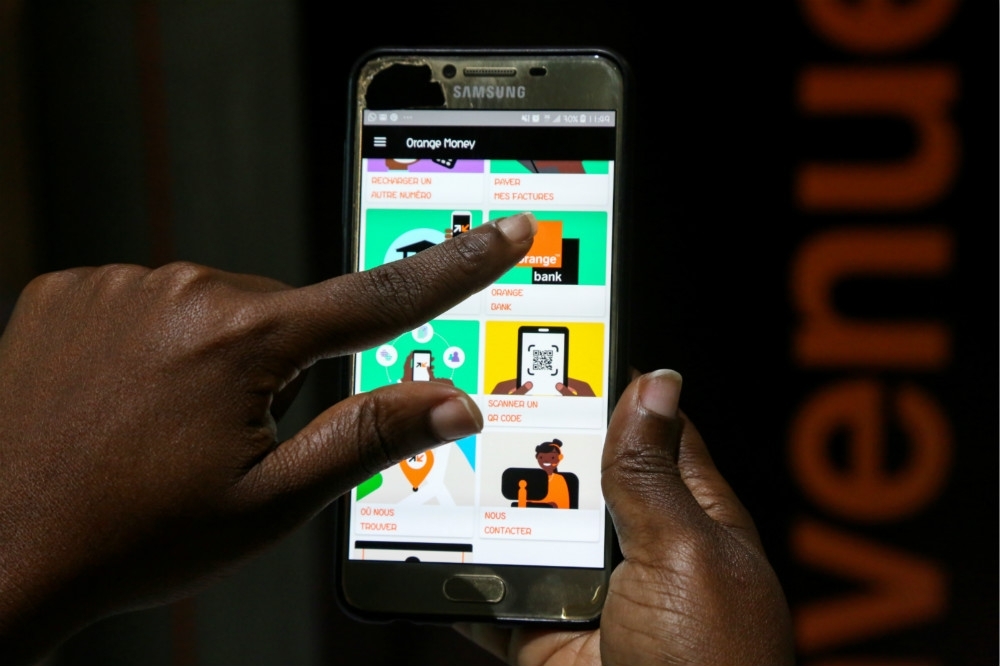

每家公司都想開發出一款吸引用戶每天查看多次的app,他們都希望那個app黏性很強,愈黏愈好。(湯森路透)

「最好上」的女同事

隨著年度考核的時間逼近,我依然在猶豫,要不要把同事對女性隨意展現的敵意列入意見清單,那種敵意對職場增添了沒必要的氣氛。如今公司員工已增至六十人,其中有八名女性,這個比例在這個產業內很適切,但我太理想主義了,我覺得我們可以做得更好。

我在電郵中告訴我媽,一位同事的智慧型手錶上有個app,那個app就只是顯示一個女人的胸部持續晃動的GIF動畫。我也告訴她,別人對我的體重、嘴唇、穿著、性生活提出意見時,我如何回應。我還讓她知道,那個把自己當網紅經營的同事列了一份清單:辦公室裡「最好上」的女性名單。

這實在很棘手:我喜歡我的同事,他們怎麼對我,我就盡量以其人之道,還治其人之身。我還沒遇過什麼可怕的經歷,我希望能維持現狀。相較於我認識的其他女性,我的際遇還不錯,但這個門檻實在太低了。

我母親在我這個年紀時,曾在銀行上班。我以為她會了解我信裡寫的東西,期待她會回信支持與鼓勵我。我以為她會說:「沒錯!這一行正需要你這樣撥亂反正。」她幾乎馬上就回信了,她寫道:「不要以書面抱怨性別歧視。當然,除非你已經找好了律師。」

公司把我從「客服工程部」拔擢到業界所謂的「客戶成功部」(Customer Success),我是客戶成功經理(customersuccessmanager),簡稱CSM。突然間,我有了縮寫代稱,手上也多了幾個專屬客戶。我有了名片,上面印了我的手機號碼,以及兩句標語:「行動更勝點閱率」和「我是資料導向者」(data和driven之間少了連字號依然令我抓狂)。只要有人想要我的名片,我就會遞給他們。

「客戶成功」團隊的規模很小:就只有我和一名以前擔任客戶經理的同事,他剛拿到企管碩士(MBA),穿著紐扣襯衫、光亮的紳士皮鞋。客服經理告訴我,他預期我們會是一對優秀的搭檔。我同意他的看法──我喜歡那個MBA,喜歡他那憤世嫉俗的冷笑話。「他很有謀略,」客服經理笑容滿面地說,「而你很愛我們的客戶。」

我們的客戶。我的收件匣與私人語音信箱裡,充滿了自以為有權找我的固執陌生男性所提出的要求。我想到過去一年間我遭到低估、看不起、輕視的所有時刻。沒錯,我喜歡在軟體與客戶之間進行轉譯,我喜歡分解資訊,揭開技術流程的神祕面紗,身為少數擁有這方面專業知識的人,我也喜歡發號施令,但是那些男人,我一個也不愛。

隨著職位升遷,我的認股權也增加了。我依然不知道那些股份值多少錢,也不敢問那個MBA,我們獲得升遷時他是否得到更高的報酬。我似乎能直接認定,就是那樣沒錯。畢竟,公司覺得他的工作是謀略,而我只要負責愛客戶就好了。

不過,即使沒有股票(我安慰自己,反正那是投機財),如今我二十六歲,年薪已達九萬。我上網買了一雙五百美元的靴子,我知道它在紐約很流行,但我不好意思在舊金山穿──因為看起來太專業了。我捐了一點錢給一家非營利的生育保健機構,也捐了一點錢給一個在地組織(它為我家附近的遊民提供流動廁所與淋浴設施)。我買了一個有USB介面的按摩器,因為它讓我感覺更有科技感。我加入一家有鹽水泳池的健身房,但自知永遠沒有時間去游泳。我預約了評價平台推薦的催眠治療師,一次療程就要兩百美元,我希望接受治療後不再咬指甲。但是在治療期間,我不小心睡著了,夢見那個人人討厭的社群網站的創辦人,幸好那不是春夢。

我把剩下的錢直接存進一個儲蓄帳戶。我安慰自己,好吧,心情不好的時候,就躲進伺服器室裡,看看銀行帳戶的餘額。那是我的逃生方式。

春季的時候,公司發布了一項新功能:一份名為「成癮」(Addiction)的報告。成癮圖顯示所有用戶參與的頻率,以每小時為單位用圖表呈現──那就像加強版的「留客」(retention)報告。那是工程師開發出來的巧妙產品。每家公司都想開發出一款吸引用戶每天查看多次的app,他們都希望那個app黏性很強,愈黏愈好。成癮圖能量化及強化這種焦慮與癡迷。

另一家更大的科技公司提供對家庭較友善的福利與政策,我們的公關總監便跳槽過去了,她的職缺還沒有人遞補。她離職後,寫文案的任務突然落到我頭上。我跟公司說,由於我得承擔額外的工作,應該獲得加薪,但公司斷然拒絕了。客服經理說:「你做這件事,是因為你在乎。」我想,我是真的在乎,因為我一直做下去。

為了宣傳那個成癮功能,我為執行長代筆寫了一篇他對那個產品的看法。文章平淡地描述,讓用戶一小時多次使用同一個app為何必要。我寫道:「成癮讓公司看到他們的產品有多融入用戶的日常生活。」彷彿那是好事似的。那篇文章以執行長的名義,發表在一個流量很大的科技部落格上,也以我的名義發表在公司的部落格上。

成癮這個產品的新奇性令人興奮,但它的前景也令我不安。公司多數員工都未滿三十歲,我們是在網路上長大的。我們都認為科技勢不可擋,但我開始思考,或許還有其他方法。我已經太常讓自己陷入多巴胺的陷阱了:我會寄網路連結或備忘錄給自己,之後當我收到通知時,會感到一陣興奮,然後才想起那是我自己觸發的。我一點也不想鼓勵大家沉迷於app。

產品名稱也令我不安。我知道很多人為了戒除對海洛因、古柯鹼、止痛藥、酒精等物質的依賴而逃往鄉野,他們是幸運的。成癮是整個世代的一種流行病,極具破壞力。田德隆區離我們的辦公室有五個街區,我們應該展現更高的抱負。至少,英語中還有其他單字,何必使用「成癮」這個字眼呢。

我向凱爾表達我的不安。我說,那感覺好像公司裡沒有人認識有隨性吸毒習慣的人,好像藥物濫用是一種抽象概念,他們只在報上看過似的(假如他們還有閒工夫看報的話)。我覺得使用那個字眼不僅顯示我們不夠敏感,還給人一種包庇、尷尬、無禮的感覺。我說,我們何不乾脆把漏斗報告(funnel report, 註更多漏斗報告顯示接觸到產品的人有多大比例轉變成顧客。)取名為「厭食症」,把顧客流失率(churnrate)稱為「自殺」呢。

凱爾耐心地聽我發牢騷,他脫下花色單車帽,抓了抓後腦勺。「我懂你的意思。」他說:「成癮問題是遊戲界的一大議題,不是什麼新鮮事,但是我看不出有什麼好改變的。」他用球鞋的鞋尖來回推動我桌子底下的迷你滑板。「況且,我們已經把客戶稱為user了。 註更多user也有「吸毒者」的意思。」

※本書摘自《恐怖矽谷:回憶錄》(Uncanny Valley: A Memoir)一書,由行路出版授權刊載/本書作者二十五歲左右,原本從事被視為步入夕陽的出版業,儘管她曾因文化使命而樂在其中,但爾後隨著工作內容漸無成長空間、薪資水平停滯不前,她亟思改變。這時,她注意到了遙遠的那一頭,洋溢著一片樂觀的新創科技業。幾經思考,她決定擁抱新數位經濟的前景,於是她辭去了出版工作,在矽谷一家大數據新創企業中謀得職務,自此從紐約遷居矽谷所在的舊金山。

※本書摘自《恐怖矽谷:回憶錄》(Uncanny Valley: A Memoir)一書,由行路出版授權刊載/本書作者二十五歲左右,原本從事被視為步入夕陽的出版業,儘管她曾因文化使命而樂在其中,但爾後隨著工作內容漸無成長空間、薪資水平停滯不前,她亟思改變。這時,她注意到了遙遠的那一頭,洋溢著一片樂觀的新創科技業。幾經思考,她決定擁抱新數位經濟的前景,於是她辭去了出版工作,在矽谷一家大數據新創企業中謀得職務,自此從紐約遷居矽谷所在的舊金山。

熱門影音

熱門新聞

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧擁吻訣別 她含淚哀求他「這句話」全網哭翻求番外篇

- 傳賴清德想把500元鈔票改印「中華隊奪冠照」 央行確定發行12強紀念幣

- 《深潛》成毅新劇搭檔《大夢歸離》古力娜扎 台灣女星演武林高手劇照曝光全網認不出

- 大風吹時間!《英雄聯盟》LCK 賽區各大戰隊轉會期 11/23 人事異動整理

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧生死訣別掀淚海 她與「崔十九」從宿敵變知己全網感動

- 【世棒爭冠戰】台日先發投手年薪差31.5倍 中華隊若奪冠每人獎金可望破千萬

- 《大夢歸離》侯明昊錄真人秀在非洲草原拉屎 全程被外國遊客拍下秒登熱搜糗爆

- 【中華隊奪冠】麥當勞大薯買一送一!拿坡里、漢堡王、必勝客等 7 家速食優惠懶人包