上報 Up Media

toggle- 最新消息 52年來最大暴風雪 首爾單日積雪20公分逾220架航班停飛 2024-11-27 18:25

- 最新消息 國安人士:藉賴總統出訪軍演是藉口 中國目標是美國 2024-11-27 18:23

- 最新消息 稱「冠軍讓世界看到台灣」 賴清德:政府責任是為每位台灣英雄搭舞台 2024-11-27 18:10

- 最新消息 《斗羅大陸》第二季張予曦虐戀周翊然收視狂飆 《慶餘年》的「她」助陣演惡毒女皇超吸睛 2024-11-27 18:10

- 最新消息 王義川遞補不分區立委 中選會:最快周五完成程序 2024-11-27 18:07

- 最新消息 批評政府進行「大屠殺」 巴基斯坦反對黨宣布結束示威 2024-11-27 18:05

- 最新消息 【有片】英國首艘自主無人軍用潛艇完成測試 有助提升水下情蒐能力 2024-11-27 17:48

- 最新消息 館長做過球版嗆「那個年代就這樣」 林亮君怒轟:不懂就閉嘴 2024-11-27 17:40

- 最新消息 否認林郁婷被打壓 體育署:世界拳總制度不明才未參賽 2024-11-27 17:15

- 最新消息 到底要叫「中華隊」還是「台灣隊」? 蔡其昌喊「都是同一隊」:別內耗 2024-11-27 17:10

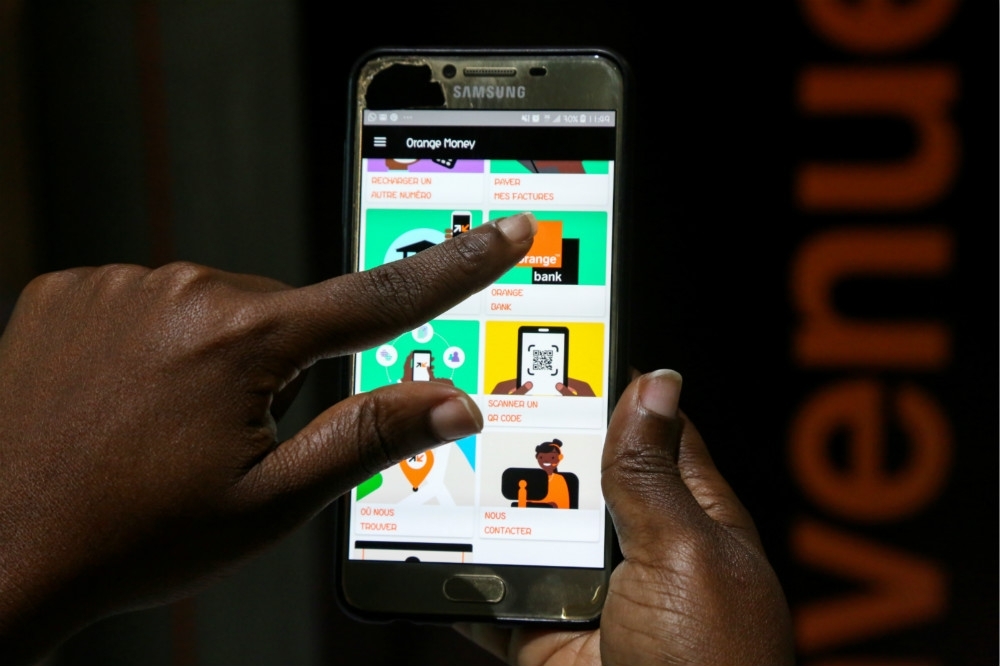

公司裡的多數人似乎都不知道,我們的網路工具遭到濫用的情況有多常見。(湯森路透)

我加入一個名為「服務條款」(Terms of Service)的新團隊。公司之所以成立這個團隊,是因為有一些令人反感的東西,引發了半法律的問題與申訴,而那些問題與申訴塞爆了客服專線。這個開源平台的核心,是提供檔案託管服務:使用者可以上傳文字、圖像、動畫、文件。這個介面可能令那些不做程式設計的人望而生畏,但是用戶使用及濫用這個公共產品的情況,就像其他依賴免費使用者生成內容的社群技術一樣。

服務條款團隊負責處理侵權下架、商標侵權、垃圾郵件,以及用戶死亡與違反兒童線上隱私保護法(COPPA)的情況。我們接下「危險物」(Hazmat)小組的工作,評估暴力威脅、加密貨幣詐騙、釣魚網站、自殺訊息、陰謀論。我們對繞過防火牆的報告感到困惑;用翻譯軟體解讀聲稱來自俄羅斯政府的電子郵件,然後附上一堆問號的表情文字,轉給法務人員處理。我們篩檢騷擾、復仇式色情、兒童色情、恐怖主義內容的報告,並知會更熟悉技術的同事,請他們檢查惡意軟體及據稱有惡意的程式碼。

我們被逼得不得不變成內容審查員,並且發現我們需要內容政策。我的隊友個個思考周到且頭腦聰明,他們有主見,但公平。然而,為一個平台發言幾乎是不可能的,我們之中沒有人特別有資格那樣做。我們希望謹慎行事:開源軟體社群的核心參與者對企業監管很敏感,我們不想像老大哥的監管部門那樣過度干預,破壞任何人的技術烏托邦理念。

我們希望站在人權、言論自由、表達自由、創意與平等的那一邊。與此同時,這也是一個國際平台,我們之中誰能就國際人權問題闡明一致的立場?我們坐在自己的公寓裡,打著從一家消費性硬體公司採購的筆電。那家公司標榜職場遵循多元性及自由主義的原則,但在剝削勞力的中國工廠中生產產品,使用剛果兒童開採的銅與鈷。

我們的夥伴都來自北美,都是二、三十歲的白人,這些特質都不是個人的道德缺陷,但它們毫無助益。我們知道我們有盲點,那些特質依然是盲點。

我們很難劃清界限。我們試圖區分政治行為與政治觀點,區分頌揚暴民與美化暴力,區分評論與意圖。我們試圖解讀酸民的諷刺手法。我們也犯了一些錯誤。

當然,做出決定與辨識內容一樣複雜與微妙,也因內容詮釋而異。連色情也處於灰色地帶:乳頭算不算色情需要看脈絡,但我們無意像清教徒那樣嚴苛。女性哺乳的藝術照,和動漫人物從誇張的乳房噴出乳汁的頭像,是不同的。但藝術究竟是什麼,我們憑什麼去定義藝術?

我們會互相提醒意圖很重要。例如,檔案庫中包含性教育網站的資產,應該是可以接受的。與此同時,這個平台也具有教育意義。我們並不希望那些尋找「程式包管理器」的人,突然發現裡面是生殖器的資料夾。

我有時會懷疑,管理團隊知不知道平台上有色情或新納粹胡言亂語,或者他們知不知道意圖良善的客服部員工當初是因為有「良好判斷力」、「注重細節」等無形特質而招募進來的,現在卻不斷纏著法務人員去定義及執行公司對言論自由的立場。

公司裡的多數人似乎都不知道,我們的工具遭到濫用的情況有多常見,他們甚至不知道有我們這個團隊。這不是他們的錯──我們本來就很容易遭到忽略。畢竟,我們才四個人,卻要面對這個平台的九百萬用戶。

聊天頻道仍持續增加,例如Latinx、Neurodiverse、40+、Octoprentices、Octoqueer、NB、Blacktocats等等。那位負責公司多元性與包容性的顧問,如今已經變成全職的副總裁,領導一個名為「社群影響」的新團隊。在她的指導下,這家新創企業慢慢變得更多元化。活動人士加入公司,一些大聲抨擊這家新創企業的人也進來了。

達尼洛(Danilo)就是其中一位批評者,他甚至可以說是精英制度的典型。他出生在波多黎各的公社,從呱呱落地以來就由單親媽媽扶養,小時候自己學會寫程式,但他會公開鄙視矽谷那些誇張的個人主義敘事,喜歡在社群媒體上取笑創投業者與狂熱的技術自由主義者。他顯然讓一些同事很緊張。

對我來說,達尼洛對技術的看法是全新的觀點。那有賴破壞與顛覆,就像時尚一樣,只是它顛覆的是矽谷。他喜歡說,參與科技的成本正急速下降。隨著取得教育、硬體與工具變得愈來愈便宜,以後會有更多人參與。產品與公司將會多樣化,權力結構會轉變。某天下午,我們在公司總部一起工作,坐在空蕩蕩的活動場地講台上,他告訴我:「新一代的技術人員將徹底顛覆整個系統。我們有這個空間,可以對社會變革產生前所未有的影響,並且發揮槓桿作用。而且有一整個世代是在寬頻環境下成長的,那個世代將會崛起,顛覆整個系統。」就連創投業者,最終也會遭到顛覆與淘汰。我覺得他講的一切實在太令人興奮了──這是把對這個產業的冷嘲熱諷,轉變成對未來抱持樂觀的一種方式。

那年晚秋,「社群影響」團隊的副總裁安排了美國住房與城市發展部長來訪。當時公司正致力投入部長提出的一項倡議:為低收入家庭提供高速網路、電腦與教育方案,以弭平數位鴻溝。我在華盛頓特區待了一週,旁聽這項倡議的相關會議。我覺得,聽到民選官員(而不是產業中自封的數位社會領導者)談論技術如何改變世界,相當鼓舞人心。

※本書摘自《恐怖矽谷:回憶錄》(Uncanny Valley: A Memoir)一書,由行路出版授權刊載/本書作者二十五歲左右,原本從事被視為步入夕陽的出版業,儘管她曾因文化使命而樂在其中,但爾後隨著工作內容漸無成長空間、薪資水平停滯不前,她亟思改變。這時,她注意到了遙遠的那一頭,洋溢著一片樂觀的新創科技業。幾經思考,她決定擁抱新數位經濟的前景,於是她辭去了出版工作,在矽谷一家大數據新創企業中謀得職務,自此從紐約遷居矽谷所在的舊金山。

※本書摘自《恐怖矽谷:回憶錄》(Uncanny Valley: A Memoir)一書,由行路出版授權刊載/本書作者二十五歲左右,原本從事被視為步入夕陽的出版業,儘管她曾因文化使命而樂在其中,但爾後隨著工作內容漸無成長空間、薪資水平停滯不前,她亟思改變。這時,她注意到了遙遠的那一頭,洋溢著一片樂觀的新創科技業。幾經思考,她決定擁抱新數位經濟的前景,於是她辭去了出版工作,在矽谷一家大數據新創企業中謀得職務,自此從紐約遷居矽谷所在的舊金山。

熱門影音

熱門新聞

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧擁吻訣別 她含淚哀求他「這句話」全網哭翻求番外篇

- 傳賴清德想把500元鈔票改印「中華隊奪冠照」 央行確定發行12強紀念幣

- 《深潛》成毅新劇搭檔《大夢歸離》古力娜扎 台灣女星演武林高手劇照曝光全網認不出

- 大風吹時間!《英雄聯盟》LCK 賽區各大戰隊轉會期 11/23 人事異動整理

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧生死訣別掀淚海 她與「崔十九」從宿敵變知己全網感動

- 【世棒爭冠戰】台日先發投手年薪差31.5倍 中華隊若奪冠每人獎金可望破千萬

- 《大夢歸離》侯明昊錄真人秀在非洲草原拉屎 全程被外國遊客拍下秒登熱搜糗爆

- 【中華隊奪冠】麥當勞大薯買一送一!拿坡里、漢堡王、必勝客等 7 家速食優惠懶人包