上報 Up Media

toggle- 最新消息 【大巨蛋類地震】比照小巨蛋「禁跳令」? 北市議員:建管處可做周邊建物安全評估 2024-12-22 20:48

- 最新消息 【TPBL職藍】新北中信特攻邀海巡署長張忠龍開球 號召青年一起守護海洋 2024-12-22 18:56

- 最新消息 俄烏戰爭下是否該抵制〈胡桃鉗〉 立陶宛文化部長發言重掀激辯 2024-12-22 18:55

- 最新消息 柯建銘稱財劃法有折衷批韓朱卻硬幹 朱立倫:邊打邊談算哪種協商? 2024-12-22 18:52

- 最新消息 準颱風「帕布」水氣周一來會更濕冷 周五夜冷氣團再襲低溫下探13度 2024-12-22 18:25

- 最新消息 高捷列車車門「錯位」手動停靠引議 官方:安全無虞、深表歉意 2024-12-22 18:18

- 最新消息 【迎接2026】台北101跨年煙火搶先曝光 聚焦12強奪冠、融入台灣流行樂 2024-12-22 17:58

- 最新消息 《九重紫》大結局倒數最新預告曝光 李昀鋭中毒吐血孟子義用「這方法」餵藥又甜又虐 2024-12-22 17:45

- 最新消息 【大巨蛋類地震】「三天三夜」嗨唱掀共振效應專家解答 北市府暫不禁止跳動 2024-12-22 17:30

- 最新消息 《九重紫》李昀銳與孟子義戲份慘遭配角強壓收視暴跌 「他」演惡男頻頻搶戲全網唾棄 2024-12-22 17:15

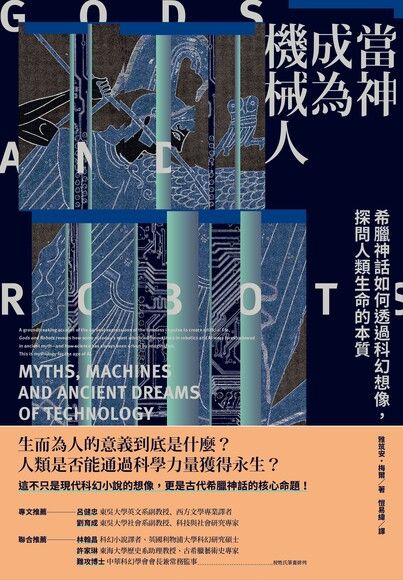

描述希臘羅馬諸神的愛情故事「The Loves of the Gods」系列的作品「Triumph of Bacchus and Ariadne」。(pixabay)

在古老的《荷馬讚歌》當中的《獻阿芙蘿黛蒂》(Homeric Hymns to Aphrodite)裡,這位愛之女神便冷酷無情地離開她的凡間愛人安喀塞斯(Anchise)。「我不會選擇讓你永生,承受如同提托諾斯的命運」,阿芙蘿黛蒂向安喀塞斯解釋。「你若是能永保現在的容顏和體態,那麼你我才能長相廝守。然而殘酷的歲月很快就會朝你襲去— 無情的遲暮,我等眾神厭惡、如此可怕,如此生厭的老年。」

諸神在年老時 必棄凡人而去

提托諾斯的神話本已久遠,但數千年來的藝術家與詩人更是讓這個故事長存不朽。早期的現代藝術家常強調白髮老人與嬌豔如昔的清晨女神之間的對比。 然而暗藏在這則神話當中更黑暗的訊息, 才是古希臘繪畫裡的焦點。瓶繪工匠描繪出這位年輕樂師緊張地想逃離慾望滿溢的厄俄斯的擒捕,彷彿已有預感這段故事必將以何種下場告終。無情的天神與俗世凡人之間的愛,必將以悲劇收場。類似的預感也影響了年輕處女瑪蓓莎(Marpessa)的選擇;瑪蓓莎同時受到俊美的天神阿波羅與凡人男子伊達斯(Idas)的追求。在神話中,伊達斯和阿波羅相互競爭,以期贏得佳人芳心;但宙斯讓這女孩自行從中選擇。瑪蓓莎最後選了伊達斯,因為她知道,阿波羅在她年老之際必將棄她而去(Apollodorus Library 1.7.8)。

偉大的詩人莎孚(Sappho 西元前六三○至五七○年)在莎草紙碎片上的殘存詩句,在二○○四年經人解譯出來,以提托諾斯或老年詩之名而為人所知。莎孚哀嘆自己年華已逝,她想起提托諾斯的故事,於是敦促一眾年輕女詩人,在猶有餘力時盡情陶醉在她們的音樂裡。依照這個相似的脈絡, 西元前一世紀,羅馬詩人賀拉斯(Horace)在一首頌歌就提及提托諾斯和其他期望永生者的悲慘遭遇,警告長生不死的危險和不實誘惑,將會「導致比死亡更不堪的命運」。數世紀後,詩人丁尼生(Alfred Lord Tennyson)在一首寫於一八五九年的詩裡,就想像心碎的提多諾斯被永生不朽的無情詛咒消磨,不僅遭到有違自然的長壽拒於愛人的擁抱之外,而且人性也已無存。垂垂老矣的提托諾斯, 一道因癡呆而孤立的可悲、幽黯人影,年輕的厄俄斯陪在一旁,這個景象就出現在史黛玲斯(Alicia E. Stallings)一首縈繞人心的詩裡(“Tithonus,”Archaic Smile,1999) 。要不是這則關於「老化之恐怖」的神話當中的訊息會讓聞者心中暗自對自己難免一死生出些許寬慰感,否則這令人沮喪的神話早在數千年前就會為人遺忘了。藉著未來科學尋求無限回春技術的老年學家奧布里.德格雷(Aubrey de Grey) 如此解釋。

青春永駐的諸神飲食

在想像中,男女眾神之所以能永保青春與活力,是因為飲食特殊之故。諸神是靠仙饌與神酒滋養,而這些食物生成的不是血液,而是神界的靈液。仙饌(ambrosia,這個詞彙衍生自梵文,意為「不死」)同時也是女神用來塗敷身體,有保護與回春之效的乳液(Homer, Iliad 14.170)。在《奧德賽》 (18.191-96)當中,阿芙蘿黛蒂賜給奧德修斯妻子波妮洛普的「仙界贈禮」內便包含了仙饌,以維持她的青春美貌。就和神祕的「生命之泉」一樣,仙饌神酒當中的實際成分從未見明確說明。諸神能將仙饌給予凡人,好讓他們得以不受侵害,就像阿基里斯的母親當初所為,或是讓選定的凡人得以凍齡以及/或者永生,例如海克力士當初的遭遇(第二章)。在埃里亞努斯(Aelian, On Animals 6.51)保存下來、殘存在伊比庫斯(Ibycus,西元前六世紀)詩中的有趣句子裡提到一則古老神話,說宙斯將「能迴避老邁的藥劑」,賜給向他打普羅米修斯小報告的凡人,以示獎賞。約在一千年後,詩人諾努斯(Nonnus, Dionysiaca 7.7) 故作挖苦地抱怨,普羅米修斯當初應該盜取神酒才對,而不是天火。

坦塔洛斯(Tantalus)是另一個因為行為觸怒天神而遭永世懲罰的形象。他的罪行之一,就是企圖盜取天上的仙饌神酒,好讓人類得以永生(Pindar Olympian 1.50)。有趣的是,神話中得以青春永駐、長生不老的關鍵是養分:諸神自有一套特殊的維生飲食。而值得注意的是,在亞里斯多德的生物系統裡,營養正是最基本區別生物與非生物的共同點。亞里斯多德想釐清長壽之謎,因此在文論《青春與年邁,生與死,短命與長壽》(Youth and Old Age, Life and Death, and Short and Long Lifespans)當中, 深入研究了老化、衰老、衰敗,以及死亡。亞里斯多德關於老化的科學理論,歸結出衰老是由繁衍、再生,以及飲食所控制。這位哲人指出,不生育或節慾的生物能比會在性行為中消耗精力的生物活得更長久。現代人研究延壽方法,同樣將焦點放在飲食營養和限制卡路里上,或許也就不足為奇了。亞里斯多德若是知道繁殖與長壽之間確實存在著一種演化上的此消彼長,相信他必是心滿意足,而且長期的現代研究也指出,在性事上禁慾能延長個體的壽命。

在提托諾斯神話的所有重複轉述當中,不論古今,這位一度活力充沛的歌者最後的形象都是成了尊嚴盡失之人。人類因為醫藥進步而將自然所設的大限之期遠遠往後延遲,提托諾斯駭人的命運— 「為生所棄,又遭死所拒」—就在此舉所產生的精神和現實層面的問題上,投映出一層濃厚的陰影。25 一如索福克勒斯在劇作《伊蕾克特拉》(Electra)當中所言,「死亡,是你我都需償付的債」。遠在兩千多年前,柏拉圖和蘇格拉底的討論就呼應了希臘神話的預言;蘇格拉底認為,如果人身功能不再,那麼讓人繼續存活是不對的。蘇格拉底聲稱,醫藥理當僅用於可治癒的疾病或修復傷口,而不該在人的天壽將盡之際用來延長生命(Republic 405a-409e)。然而,當前的回春術研究者和樂觀的超人類主義者都相信,科學能讓死亡變得可有可無。期望長生的現代人期盼能藉著飲食、醫藥和先進的生物科技,將人類與機械融合,或是將大腦上傳雲端(傳續給科技上的後代),繼而得到無限永生。26然而,自然早已將人類細胞設定為會老化、會到期;人體也已進化成將基因傳予下一代後就會失效的容器。科學家將如此事實視為「提托諾斯的兩難」,那就是人雖能長壽,卻會面臨不健康、沒有活力的後果。讓人能永保生命,又不讓肉體與大腦屈服於神話中厄俄斯那可悲的愛人所遭遇的老邁與細胞衰敗問題,如此計畫確實甚受這個兩難問題所苦。奧布里.德格雷相信,現代人類需要克服他稱為「提托諾斯的錯誤」的問題,也就是卑微地默許老化與死亡來到。為了反擊「提托諾斯的兩難」, 他在二○○九年創建了SENS(Strategies for Engineered Negligible Senescence)研究基金會,該組織的目的在於協助科學創新,以期在人類將死亡越來越往後延的同時,能避免阻斷細胞的衰老。這種不切實際的科技追求,激起了人類對於一個反烏托邦的未來世界、當中盡是如同提托諾斯那樣活死人的恐懼感;如此景象甚至比荷馬筆下眾鬼低語的冥府更像地獄。

永生不死真的好嗎?

提托諾斯具體呈現出一則悲涼的故事:對人類而言,過長的壽命,不適當或不合宜的存活—活得太久—有可能比早逝更為恐怖,更像悲劇。永世長存剝奪了身而為人意義的回憶,一如記憶無法在過早戛然而止的人生續存。提托諾斯的故事和其他類似的神話吐露出世人對於「活得過久」、在自然大限之後仍繼續存在的焦慮感。正如我們所見,活得過久的問題也讓古時哲人甚為不安。那些過於長壽之人變得老廢、退化、可悲,就算能永保青春的無齡之態也難以慰藉。小說家安萊斯(Ann Rice)影響深遠的一系列現代哥德風小說《吸血鬼歷代記》(The Vampire Chronicles, 1976-2016)當中, 以及賈木許(Jim Jarmusch)的電影《噬血戀人》(Only Lovers Left Alive, 2013)裡就充斥著這樣的想法。青春永駐、長生不死的吸血鬼是遊蕩人間的失落靈魂;隨著時間千年復千年地流逝,他們益發厭世、疲憊,煩膩。

活得過久、過遠:諸多神話與傳說無不揭示了人類尋求永生的愚行。但是,如果逆轉老化、延遲自然死亡並不合理,也是禁忌,一如美蒂亞對伊阿宋的警告,那麼,凡人是否至少可以期待藉著什麼方法,去強化自己與天神相形之下實在微不足道的肉身能力?即便是某些不具思考能力的動物,也都天生比虛弱又易受傷害的人類更具美妙的能力。有另一個關於人造生命、引人深思的希臘神話主題,就深入探索了是否能藉生物科技讓本質「升級」,以及藉由某種方式打造出超人類的威力。

好拍檔英勇地面對死之將至,自我安慰地說至少自己的名聲會流傳萬世。這個觀念同樣也體現在古希臘「kleos aphthiton— 不滅的光榮」的理想當中。在希臘神話中,真正的英雄不論男女皆不求肉身的永生不朽。確實,沒有哪個真英雄會渴望老死。儘管天神讓人有所選擇,但諸多英勇的凡人,例如阿基里斯,也不願此生安逸度日。能在和敵人高尚地對戰時漂亮且英勇地戰死沙場,英年早逝,正是堪比神話的英雄主義的真正定義。即便是野蠻的亞馬遜人,在希臘神話中也達到這個被過度吹噓的英雄地位,大無畏地戰死沙場。事實上,沒有任何亞馬遜人會向歲月屈服,放任自己老死。在一則則神話中,男男女女,各個偉大的英雄無不冒著危險孤注一擲,毅然決然選擇攸關名譽與尊嚴、足以為人緬懷的短暫一生。

這樣的選擇正是高加索的納爾特人(Narts of Caucasus)傳說的重點;這群納爾特人生活在英雄的黃金時代。納爾特傳說結合了遠古的印歐神話和歐亞民間傳說。在一則傳說中,創世神問,你們希望自己人數少而壽命短、但能名聲鴻遠,足以永為後世典範?或者,你們寧願人數眾多,食飲無缺,長命百歲,但卻永遠不識戰事或榮耀?納爾特人的回答「速度之快,如其思索」。他們選擇人口維持少數,但舉止大而無畏。吾等不願如牲畜度日,要以人類的尊嚴生活。若吾等此生注定短暫,那麼且讓我們聲名遠揚 !

另一個緩解對於追求永生期望的,是古典希臘時期能以平靜、甚至喜悅的心態看待宿命論的觀念。這般態度在西元前四五四年就直截了當地表現在詩人品達歌詠一位偉大運動員一生的詩作(Isthmian 7.40-49)當中。

追尋朝夕給予的所有喜悅

吾將踏抵平靜遲暮,和我配得的終結。

大約在六百年後,羅馬皇帝暨斯多葛學派哲學家奧里略(Marcus Aurelius),就將一個人接受自己大限將至的態度,與活出脆弱、短暫卻光榮的一生的責任連接在一起。「死,同為你我此生的功課」,他如此寫道,而價值就在於「誠實且正直地活過此生」。

作者簡介

雅筑安・梅爾(Adrienne Mayor)

美國史丹佛大學科學與歷史研究學者,科學史網站Wonders and Marvels專欄作家。著有《古代的化石獵人:希臘和羅馬時期的古生物學》(The First Fossil Hunters: Paleontology in Greek and Roman Times),《希臘火、毒箭與蠍子砲:古代世界的生化戰爭》(Greek Fire, Poison Arrows & Scorpion Bombs: Biological and Chemical Warfare in the Ancient World),《亞馬遜:橫掃遠古世界的女戰士傳奇》(The Amazons: Lives and Legends of Warrior Women across the Ancient World ),以及入選美國家書卷獎決選的《毒藥之王:米特里達梯,羅馬人的死敵》(The Poison King: The Life and Legend of Mithradates, Rome’s Deadliest Enemy)。

譯者簡介

愷易緯

淡江大學德國語文學系畢,熱衷歐陸文化及語言,現任職出版界。

※本文摘取自《當神成為機械人:希臘神話如何透過科幻想像,探問人類生命的本質》