上報 Up Media

toggle- 最新消息 【大巨蛋類地震】比照小巨蛋「禁跳令」? 北市議員:建管處可做周邊建物安全評估 2024-12-22 20:48

- 最新消息 【TPBL職藍】新北中信特攻邀海巡署長張忠龍開球 號召青年一起守護海洋 2024-12-22 18:56

- 最新消息 俄烏戰爭下是否該抵制〈胡桃鉗〉 立陶宛文化部長發言重掀激辯 2024-12-22 18:55

- 最新消息 柯建銘稱財劃法有折衷批韓朱卻硬幹 朱立倫:邊打邊談算哪種協商? 2024-12-22 18:52

- 最新消息 準颱風「帕布」水氣周一來會更濕冷 周五夜冷氣團再襲低溫下探13度 2024-12-22 18:25

- 最新消息 高捷列車車門「錯位」手動停靠引議 官方:安全無虞、深表歉意 2024-12-22 18:18

- 最新消息 【迎接2026】台北101跨年煙火搶先曝光 聚焦12強奪冠、融入台灣流行樂 2024-12-22 17:58

- 最新消息 《九重紫》大結局倒數最新預告曝光 李昀鋭中毒吐血孟子義用「這方法」餵藥又甜又虐 2024-12-22 17:45

- 最新消息 【大巨蛋類地震】「三天三夜」嗨唱掀共振效應專家解答 北市府暫不禁止跳動 2024-12-22 17:30

- 最新消息 《九重紫》李昀銳與孟子義戲份慘遭配角強壓收視暴跌 「他」演惡男頻頻搶戲全網唾棄 2024-12-22 17:15

乾隆皇帝以後的滿洲君主,不免得也受到士大夫階級腐化。(pixabay)

中古時期的鮮卑人和其他內亞征服者也是像他們以前、以後和以外的其他封建主義征服者一樣,在他們自己原有的老家繼續實行部族聯盟制度和封建制度,在內亞也實行這樣的制度;只有在無可救藥的順民化的東亞或者說是中國境內才實行郡縣制度,用儒家士大夫的官僚體制來統治這些地方。最初這些君主也像是金章宗以前的金國皇帝和雍正以前的清帝國皇帝一樣,認為自己是內亞人,在東亞的身分是征服者,非常鄙視只能用郡縣制統治、充滿奴性的東亞居民。但進入晚期以後,這些腐化的君主就像是乾隆皇帝以後的滿洲君主、金章宗以後的金國君主一樣,他們自身被士大夫階級腐化了。他們開始覺得,在奴隸和順民當中,他們一方面能夠得到更多的錢,另一方面能夠得到更加服服帖帖的侍候;而在原來的部落貴族當中,他們就得不到這樣的尊重和服從。

腐化後則是軟弱無能

亞歷山大在征服了波斯和印度以後,也一度出於同樣的理由,想過東方專制君主的好日子,想要一夫多妻,娶東方貴族的女兒洛葛仙妮娜,讓波斯貴族和印度貴族服侍自己, 把原有的馬其頓貴族和希臘城邦踢到一邊去。然後他周圍的馬其頓貴族和希臘城邦就發動了類似清君側一樣的兵諫,迫使亞歷山大從印度撤軍。在亞歷山大死後,還殺掉了他的東方妻子洛葛仙妮娜,瓜分了他的帝國。而英國貴族則在艾德蒙.伯克的領導之下,強迫這些波斯化和印度化的英國征服者—華倫.黑斯廷斯和他的繼承者撤回英國受審,不允許英國人在印度腐化下去。而東亞窪地的內亞征服者因為遠離文明中心的緣故,經常沒有馬其頓人和英國人這樣的經歷,而是順著自己天生的腐化趨勢就這樣腐化下去,把原先經常可以犯顏直諫、跟皇帝作對的部落酋長加以疏遠、驅逐或者消滅掉,把生殺予奪完全由皇帝予取予奪的東亞士大夫階級和郡縣制順民扶起來,然後他自己就漸漸變成了東亞人, 接下來就會像是東亞的費拉君主一樣軟弱無能,最後就是新一批的內亞征服者順著他祖先的舊路再一次地征服他。

中古時代的鮮卑征服者也是這樣的。他們最初是內亞人,在這一時期,他們跟蜀地的內亞商團和滇國的封建領主相處得很好。他們像統治夜郎的康熙皇帝一樣,覺得這些地方的封建體制跟他們在內亞老家的封建體制更相似,比他們鄙視的郡縣制居民更好一些,準備要來保護這些體系。但是唐太宗和武則天以後的鮮卑君主也就像是乾隆皇帝以後的滿洲君主一樣腐化了,他們手下的大臣也習慣了郡縣制統治之下奴顏婢膝的順民和沒有反抗能力的文官士大夫,感到掌握武力的封建領主對他們的統治來說是一個障礙,希望所有人都變成郡縣制居民。這時,他就像是鄂爾泰和乾隆皇帝那樣,開始企圖改土歸流,推翻各地原先被他們的祖先尊重和保留的封建自治體系了。

因此,鮮卑帝國在征服武陵王蕭紀並獲得蜀地以後,長期以來跟蜀地的內亞商團和高地領主維持著和諧共處的關係,然而在武則天和唐玄宗以後就開始在蜀地推行改土歸流。首先在蜀地推行,然後又企圖收復他們在諸葛亮時代曾經名義上征服過的滇國。這時,像晉人六卿那樣只維持鬆散聯繫的滇國封建領主發現,在中國侵略者的軍事壓力之下,他們不團結起來不行了,於是就把他們的封建自由體制升級成為南詔國的絕對君主制體制。南詔國的產生和後來唐繼堯政權的產生,理由基本上是相同的,都是在北方殖民政權的壓力之下迫使本國的封建自由進一步絕對主義化。絕對主義化的結果是,由於滇國去封建未遠,他們的士兵仍然具有封建貴族的戰鬥力,而唐帝國早已廢除了封建制度,他們的士兵跟武裝的難民沒有什麼不同,結果就發生了鮮于仲通的一系列慘敗,小小的滇國輕而易舉地征服了唐帝國主義的大軍。

濫權者終將被征服

而且最後因為國際秩序是平衡的,勝利者不可避免地要濫用自己的勝利,把勝利的邊界推向更遠的地方,南詔人的勝利很快就轉化為南詔人對劍南節度使和安南節度使肆無忌憚的進攻。他們的進攻最終摧毀了鮮卑帝國對東亞和東南亞的統治,導致了原先屬於東南亞的各國在各地軍閥的領導之下重新從中國帝國主義者的統治下解放出來,這就是中國史書記載的五代十國。五代十國的真正動力並不在於五代十國本身,而在於強大的南詔國, 所謂「唐亡於黃巢,而禍基於桂林」 。滇國一方面在宋、齊、梁、陳時代培養了東南亞的各個文明國家,一方面又在鮮卑帝國瓦解之後使曾經被中國征服的東南亞北部的南粵、湖湘這些國家重新獲得了獨立,第一次證明了它自己作為東南亞萬邦之母和中流砥柱的核心地位。滇人的帝國主義是針對著中國帝國主義的應激性反應,所以等到中國帝國主義解體、東南亞各邦普遍獲得獨立以後,滇人也就自然而然地從帝國主義轉向了孤立主義。原先在帝國主義時代遭受壓制的封建貴族,透過大理取代南詔的政變,奪回了自己的權力。

大理國是一個幕藩體制的文明國家,跟中古時期鐮倉幕府時代的日本非常相似。大理段氏自稱他們的祖先來自內亞,說是來自武威,這個家譜當然不一定正確,但也從側面反映了滇國的很多貴族都是沿著橫斷山脈南下的內亞人,就像法蘭西的很多貴族是越過萊茵河的日爾曼人。神話式的歷史反映的是神話式的真實,而不是考據意義上的真實。也就是說,如果有些人說他們的祖先來自洪洞大槐樹,這並不是說他們真是從洪洞大槐樹下出發的,但可以認為他們確實是從王保保所保護的晉國封建領地引進來的。這些封建領地上並非全都是洪洞人,但是他們為了簡化自己的敘述,就用洪洞大槐樹作為共同的起源了;而段氏這個武威的起源,意義也是差不多的。

段氏和封建各貴族廢除了南詔國—也就是推翻了絕對君主制以後,新的段氏家族作為封建貴族之首,當然不可能恢復滇國第一個帝國主義時代那種絕對君主式的權力,而是只能發揮作為各路封建貴族盟友的作用。這就是為什麼政權很快就轉入高氏幕府手中的緣故。高氏幕府和段氏君主之間的關係,就像是鐮倉武家和京都朝廷之間的關係。儘管大部分的政務是由高氏所處理,但是憲法上的泉源仍然是京都和段氏。高氏雖然掌握了所有的權力,但絕對不像是中國的僭主曹操和司馬懿那樣,一旦掌握了實際政權,就要把賦予他們合法性泉源的前任皇帝給廢掉,把所有的權力都抓到自己的手裡,然後自己又被後來的僭主推翻;而像是尊重合法性的日本封建武士一樣,自己擔任總理大臣和幕府將軍的同時,把立憲君主和封建君主的權利和榮譽繼續留給賦予他們合法性的段家和天皇。

等到蒙古人沿著橫斷山谷的舊路南下、企圖滅亡大理的時候,高家像鐮倉幕府在同一批蒙古征服者的面前保護天皇那樣堅定不移地為天皇而死,作為段家忠臣義士的他們也為段家而死,這使習慣東亞士大夫奴顏婢膝的忽必烈感嘆不已。儘管蒙古人取得了軍事上的勝利,卻還是恢復了段家原有的權力,繼續容許段氏和蒙古帝國的雲南行省建立兩個平行體系。在這個平行體系之下,屬於蒙古帝國的雲南行省,實際上是蒙古人從內亞重新輸入的一批新的貴族跟組成滇國烏蠻的那些舊內亞貴族所形成的新的重疊結構。這些貴族包括咸陽王賽典赤的後裔,也就是後來鄭和那一族的祖先,以及許多馬可波羅時代的波斯貴族和蒙古貴族。由於他們自己也是封建體系,因此在跟蒙古人保存下來的以段氏為首的那批舊滇國的封建體系之間,雖然有矛盾,但這個矛盾是法國貴族和德國貴族在中世紀的那種矛盾,誰都不能夠絕對占上風。

劉仲敬

長於新疆,而獨以川人自屬。嘗操宋慈故業,而自授史學。刀下閱屍,筆下著史。以其獨特的理論體系,致力於用憲制演化的角度研究歷史,並投入民族發明的推廣。他在大眾史學及網路場域擁有巨大影響力,其學說被支持者稱為「阿姨學」。現為旅居美國的自由作家。

最新著作為「民族發明學的世界史」系列作(《叛逆的巴爾幹》、《歐洲的感性邊疆》、《中東的裂痕》),此系列透過劉仲敬獨特的民族建構理論,深入分析中歐、東歐、巴爾幹以及中東等地區,是如何從帝國或封建王國的體系演化成近代的民族國家。

另外,尚著有「近代史的墮落」系列作(《晚清北洋卷》、《國共卷》、《民國文人卷》),此系列透過近代東亞地區重要歷史人物之生平,闡述東亞文明的歷史特性;《經與史》、《遠東的線索》為重新解釋內亞和東亞古代歷史關聯性、解釋中國近現代史格局與演變的經典作品;《文明更迭的源代碼》則是關於「阿姨學」的思想脈絡、及對世界各種文明和歷史的探討。

除了著作等身,劉仲敬還譯有大衛.休謨(David Hume)的《英國史》、湯瑪士.麥考萊(Thomas Babington Macaulay)的《麥考萊英國史》等西方歷史學經典作品。

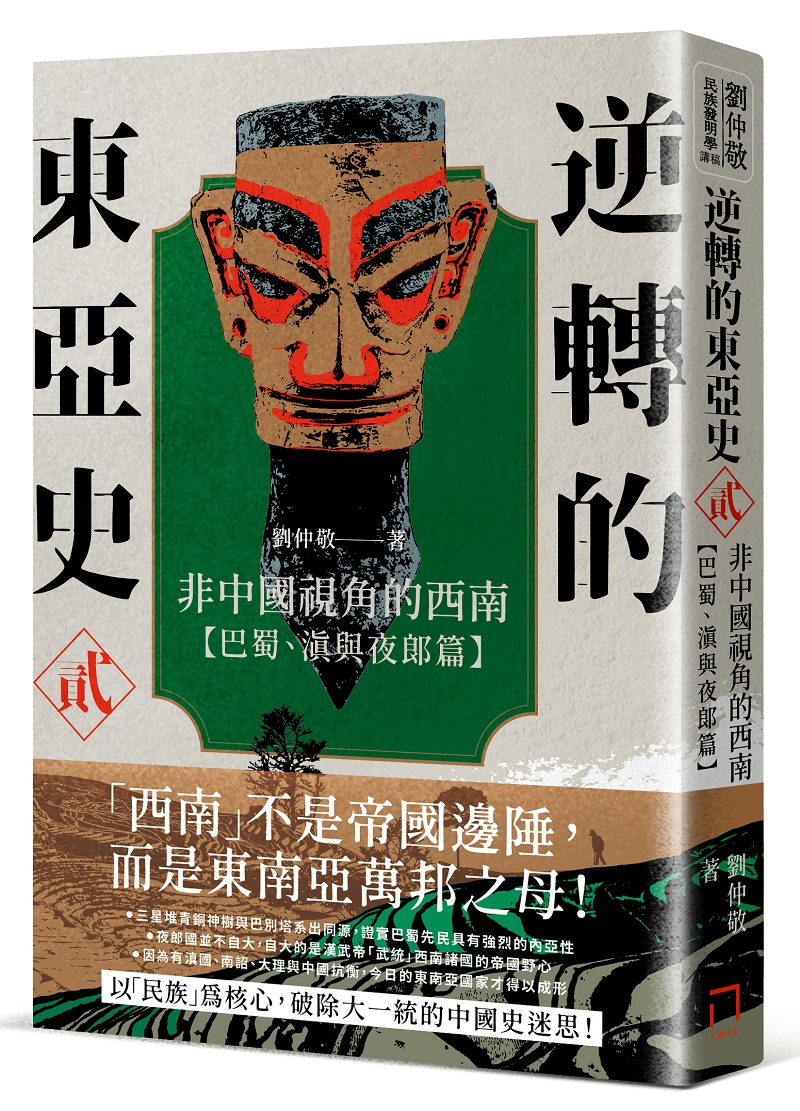

※本文摘取自《逆轉的東亞史(2):非中國視角的西南(巴蜀、滇與夜郎篇)》