上報 Up Media

toggle- 最新消息 全球最強護照排名出爐 台灣免簽減4剩141國、排名不降反升至34名 2024-11-22 19:27

- 最新消息 江振誠攜手SSAW 進擊高雄極致餐飲市場 2024-11-22 19:00

- 最新消息 勞動部即日起停職謝宜容 移送監察院、新北地檢署偵辦 2024-11-22 19:00

- 最新消息 【有片】全球彈道飛彈發射實時掌握 路透曝美國預警偵蒐能力有多強 2024-11-22 18:48

- 最新消息 亞歆海洋攜亞果推動遊艇休閒產業 遊艇交船典禮今登場 2024-11-22 18:30

- 最新消息 謝宜容影片「4大疑點」曝光 拍攝時間竟比賴清德二度道歉還晚 2024-11-22 18:25

- 最新消息 勞發署輕生公務員用輪椅送醫遭質疑 新北消防局說明原因 2024-11-22 18:20

- 最新消息 2024《讚讚盃》12月火熱開打,即日起開放全台《傳說對決》電競好手報名 2024-11-22 18:00

- 最新消息 銀髮幸福再升級 「2024樂。無齡博覽會」高雄登場 2024-11-22 18:00

- 最新消息 台灣第一款減鈉泡麵!滿漢大餐「減鈉蔥燒牛肉麵」家樂福搶先開賣 11 月底前享嚐鮮優惠 2024-11-22 18:00

法國總統馬卡洪。(湯森路透,邱惠鈺製圖)

左派將革命和屠殺視為進入權力場的門票,但歷史一次又一次地證明:流太多血的國家很難建立起穩定的憲制與美好的秩序。聖巴托羅繆大屠殺的後果,並非天主教消滅了胡格諾教派,而是天主教會、絕對君主制和封建制度聯合起來宣布了自己的死刑。

法國大革命之後,法國人只相信人的理性,他們嘲笑「盎格魯—撒克遜圈」中虔誠的新教信仰,他們對喀爾文這位法國同胞感到無比陌生,把喀爾文看作是缺乏浪漫氣質的英國人或美國人。

「知識分子」和「左翼知識分子」成了同義詞

赫伯特.呂蒂在《法國知識分子》一文中指出,十八世紀以來,在法國,「知識分子」和「左翼知識分子」成了同義詞。「知識分子」這個詞語染上一種明確的意識形態色彩,「知識分子」很自然地與「左派」相連——且與「理性」和「百科全書」、「進步」和「共和」等法國左派觀念一樣,含義十分模糊。沒有一個國家像法國這樣,知識分子自成為一種封閉的圈子,一個團體——「名士」階層。

俄國十月革命成功之後,法國始終是西方最親共的民主國家——尤其是二戰之後,共產主義擁有勝利的光環,史達林受到敬佩,史達林格勒的勝利銘刻在每個人的腦海裡。法國幾乎沒有抵抗過納粹德國,一場硬仗都沒有打過;而蘇聯是最頑強抵抗並擊敗納粹德國的國家——這一事實似乎證明「資產階級民主」的虛偽和脆弱,也證明蘇聯模式的成功與偉大。於是,眾多法國知識分子站到共產主義大旗之下,加入共產黨,為黨服務,對共產主義的忠誠超過對法國的忠誠。

在整個冷戰期間,大部分法國知識分子都反對美國、支持蘇聯,跟隨法國共產黨為蘇聯的利益奮鬥,就連馬歇爾計畫都被法國知識界攻擊為「提出幫助那些受難的國家恢復戰爭造成的破壞,實際上是為了能用另外一隻手準備一場新的經濟和軍事方面的戰爭」。被法國知識界視為獨裁者和右翼政客的戴高樂,也以退出北約來顯示「法蘭西的驕傲」——天真的美國人沒有追問:法國向納粹德國投降時,「法蘭西的驕傲」在哪裡呢?

「反美主義」是唯一一個、在國名前加上「反」的法文字

菲利普.羅傑(Philippe Roger)在《美利堅敵人:法國反美主義譜系》一書中指出,美國文化——不僅僅是白宮政治,被作為資本主義、使人愚鈍的標準化、城市犯罪以及其他可恥的現代化典範,受到猛烈抨擊:法國人以法國的葡萄酒來反對美國的可口可樂,以法國飲食來反對美式快餐,以優雅的法國姑娘來反對「美國式濃妝豔抹的洋娃娃」,更以同性戀、墮胎和對傳統婚姻、家庭的蔑視來反對美國人清教徒般的「陳舊」生活方式。

為美國說話的有影響力的法國知識分子,幾乎只有雷蒙.阿隆一個人。雷蒙.阿隆孤軍奮戰,說出最「政治不正確」的真話和真相:「美國正是為了對世界經濟—政治體系負責,才在柏林和首爾駐軍,最終不得不在亞洲大陸進行兩次干涉戰爭。」

站在美國一邊,還是站在蘇聯一邊?

然而,尚—保羅.沙特(Jean-Paul Sartre)而非雷蒙.阿隆,才是法國知識界的領袖。在法國及法語文化圈中,二戰之後的半個世紀,可稱之為「沙特的世紀」。沙特獲得知識分子夢寐以求的所有榮譽——包括被主動放棄的諾貝爾文學獎(後來他有悄悄向諾貝爾基金會傳話說他想得到獎金),也贏得無數年輕學生的愛戴,那種愛戴僅次於史達林時代蘇聯人對史達林的愛戴和毛澤東時代中國人對毛澤東的愛戴。而沙特本人跟大部分法國左派知識分子一樣,先是史達林的崇拜者,後是毛澤東的崇拜者。

作為沙特的老同學和論敵,站在右翼一邊的雷蒙.阿隆,被若干學術機構和文人圈子所排斥,遭遇到來自學生和同事或沉默或明顯的敵意。那個時代,馬克思主義屬於明白無誤的真理。眾星拱月的沙特主導公共輿論,對孤芳自賞的老同學不屑一顧,他大聲攻擊說:「一個反共的傢伙,就是一隻狗。我不會帶出來,永遠也不會。」雷蒙.阿隆則毫不畏懼地堅持其立場:

有人說我一貫反對共產主義,我可以問心無愧得堅持這立場。我認為,共產主義的可憎程度不亞於納粹主義。

蘇聯大軍入侵匈牙利和捷克,殺戮平民,讓法國和西方的左翼知識分子震驚,但不足以讓他們徹底轉向。索忍尼辛的《古拉格群島》揭露了鐵幕後蘇聯勞改營比納粹集中營還要可怕的真相,部分人這才大夢初醒。雷蒙.阿隆感嘆說:

在西方,誰在像索忍尼辛一樣戰鬥呢?回答很簡單——沒有人。要進行同他一樣的戰鬥,就必須面對同樣的敵人,冒險在集中營裡度過漫長的歲月,在同樣的較量中汲取抵抗地獄般機器的無窮力量。

法國共產黨及其同路人沙特等人仍假裝看不到「房間裡的大象」:索忍尼辛使人難堪,惹人發火,正是因為他擊中西方知識分子們的敏感點,擊中謊言。

雷蒙.阿隆精準地預見到,法國路徑、德國路徑和蘇聯路徑在當代的某一歷史節點匯合在一起。它們終將在與英美路徑的競爭中敗下陣來。

沙特錯了,雷蒙阿隆對了

歷史的發展趨勢與左派書齋中的想像背道而馳。史達林的大清洗之後,是毛澤東發起的醜陋的文化大革命,紅色高棉的階級和種族屠殺,車諾比核事故,柏林牆倒下,蘇聯和東歐集團瓦解。歷史證明沙特錯了,雷蒙.阿隆對了,儘管兩人都沒有看到冷戰的結局。

高齡的海耶克(Friedrich Hayek)和更高齡的喬治.凱南(George F. Kennan,又譯喬治.肯楠)都看到了冷戰落幕,自由市場經濟和英美模式大獲全勝。在冷戰結束之前去世的雷蒙.阿隆留下了精準的預言:

當日耳曼的諸神已成為明日黃花後,由黑格爾—馬克思主義體系變異而來的一種學說就成為美國式民主體制的唯一對手了。美國式民主制講究實用,拋棄了形而上學,並且追求嚴謹的語義哲學。全世界的技術突飛猛進。在現實面前,馬克思主義的種種空想最終幾乎自行消失了。

法國和西方的左派知識分子在所有重大社會政治議題上都作出錯誤判斷。他們的左派意識形態並非他們的信仰,乃是表演的面具。就像沙特和傅柯(Michel Foucault),從來不願意親身實踐其口頭說的和書上寫的那一套。他們自稱反抗資本主義,卻迷戀資產階級的生活方式;否定基督教傳統,卻找不到可安身立命的精神歸宿。

拉爾夫.阿蘭.史密斯在《伯特蘭.羅素為什麼不是基督徒》一文中尖銳地指出:

並不是所有的無神論者都道德敗壞。並不是所有的無神論者在面對難題時都選擇撒謊。並不是所有的無神論者都在日常生活中都荒唐透頂。但保羅.約翰遜(Paul Johnson)告訴我們,盧梭、黑格爾、沙特、羅素、馬克思等人臭味相投——撒謊成性、道德敗壞、在哲學和私生活上自相矛盾。……作為個體,無神論的幹將當中沒有幾個是值得尊敬的。

「馬卡洪,我們不是你待宰的羊!」

聖巴托羅繆大屠殺和法國大革命讓法國近代化走上一條與英美截然不同的歧途。直到今天,法國還在這條歧路上掙扎。

1968年的「五月風暴」及阿爾及利亞危機,催生法蘭西第五共和國。近年來,運行半個多世紀的法蘭西第五共和國,與眾多歐陸國家一樣,沉迷在絕對的多元主義和去基督教的普世價值的幻影之中,深受左翼社會民主主義和福利國家等綜合症之折磨,再加上歐盟的官僚化及穆斯林移民等問題,社會危機潛滋暗長。

2018年11月,法國以巴黎為中心爆發聲勢浩大的「黃背心」運動,暴民無懼衝突、怒砸商店與古蹟,無視重挫經濟與國家形象的後果。暴民表面上聲討主政者,實際上嘲弄了整個代議民主體制。

日光之下無新事,「黃背心」喊出的口號全都脫胎於法國大革命——「馬卡洪,我們不是你待宰的羊!」、「這套制度,讓富者愈肥富、貧者愈窮貧!」

那麼,未來的法國,將何去何從?

作者簡介

余杰

1973年生於成都,1992年入北京大學中國文學系,1998年出版處女作《火與冰》,暢銷百萬,其文字和思想影響了中國一代年輕人。2012年赴美,拋棄如同「動物農莊」般野蠻殘酷的中國,誓言「今生不做中國人」,並致力於在思想觀念上顛覆中國共產黨的唯物主義意識形態、解構大一統的中華帝國傳統,進而在華語文化圈推廣英美清教徒精神與保守主義價值,也就是其獨樹一幟的「右獨」理念。

余杰集政治評論家、散文作家、歷史學者、人權倡導者於一身,著作六十餘種,涵蓋當代政治、古典文學、近代思想史、民國歷史、台灣民主運動史、基督教公共神學、保守主義政治哲學等多個領域。多次入選「最具影響力的百名華人公共知識分子」,並獲頒「湯清基督教文藝獎」、「公民勇氣奬」等獎項。

著作包含《徬徨英雄路:轉型時代知識分子的心靈史》、《在那明亮的地方:台灣民主地圖》、《不自由國度的自由人:劉曉波的生命與思想世界》、《人是被光照的微塵:基督與生命系列訪談錄》、《1927:民國之死》、《1927:共和崩潰》、《用常識治國》等書。

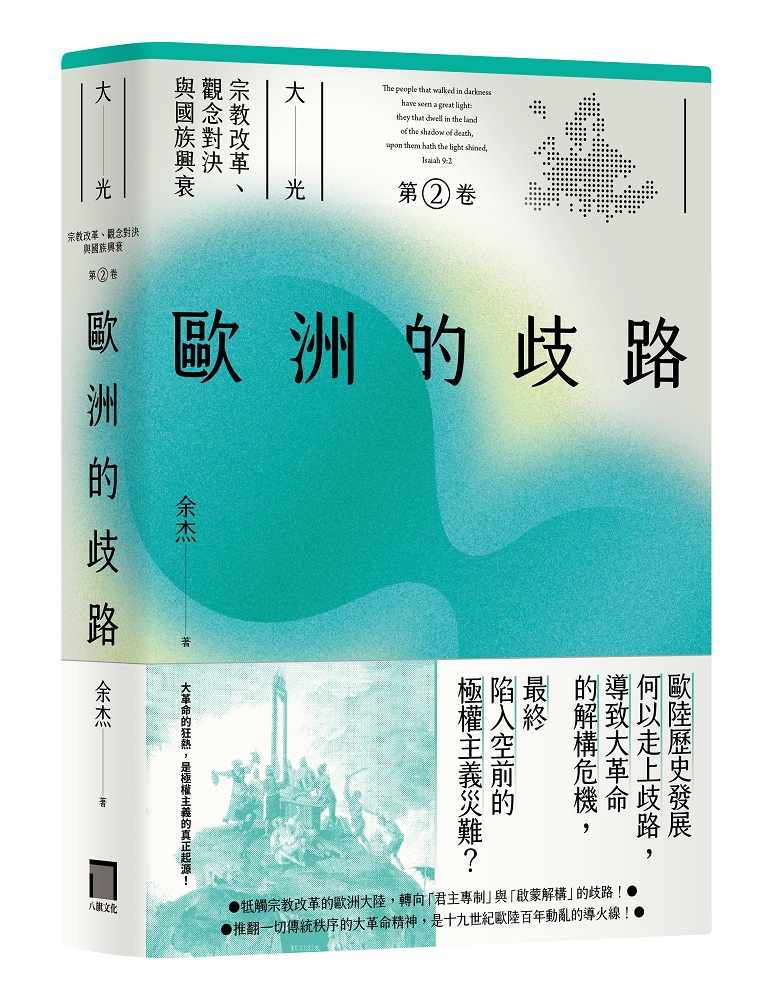

※本文摘自《大光:宗教改革、觀念對決與國族興衰》

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 陳妍希與陳曉鬧婚變疑復合 她素顏與閨蜜聚餐模樣超清純全網夢回《那些年》

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》