上報 Up Media

toggle- 最新消息 蔡明芳專欄:台幣升值不是洪水猛獸 2025-05-11 06:30

- 最新消息 塔綠班、綠粹、綠共用詞目的都是虛無化台灣民主 2025-05-11 06:30

- 最新消息 陳椒華宣布退出時代力量 未獲家人同意不會再參加政黨 2025-05-10 20:41

- 最新消息 快訊/美方斡旋成功 印、巴同意立即全面停火 2025-05-10 20:39

- 最新消息 【立委網路聲量】黃國昌嗆辣發言負面聲量奪冠 這2人靠高仇恨值入榜 2025-05-10 19:12

- 最新消息 為停火設下新條件 克宮發言人:西方武器必須停止流向烏克蘭 2025-05-10 19:07

- 最新消息 俄烏戰爭、加薩衝突難解 WSJ:川普私下坦承很受挫 2025-05-10 19:03

- 最新消息 「新竹港南遊GO好動生活節」登場 運動MIX觀光全民動起來 2025-05-10 18:50

- 最新消息 【大罷免臉譜】罹癌化療仍義無反顧撂落去 苗栗罷團靈魂人物AMI真情告白 2025-05-10 18:40

- 最新消息 中國籍配偶上街遊行 要求政府放寬現行補件規定 2025-05-10 18:28

美國紐約市長初選進入倒數階段,6月13日一名女性經過曼哈頓約翰杰伊學院(John Jay College)外競選海報牆。(湯森路透)

二○一六年美國參議員當選人平均競選支出超過一千萬美元。法國國民議會代表候選人的平均競選支出遠少於美國,二○一二年為一萬八千歐元出頭,但當選的幸運兒就躍升至四萬一千歐元。英國和法國一樣設有支出上限,二○一五年參與普選的候選人平均開銷四千歐元,當選者則提高到一萬歐元。

這就是選舉的實際成本:候選人競選支出加上政黨和利益團體的相關開銷。這些人和團體花錢說服選民的方式包括集會造勢、發傳單、登門遊說與公關宣傳,並且愈來愈常直接購買媒體和社群網路的版面與曝光機會。過去數十年來,不少民主社會的選舉支出不斷攀升,只有法律設有規範的國家例外。

美國和英法兩國的競選支出差距懸殊,顯然不是出於文化差異。不是大西洋這一岸的英國佬吝嗇可比班.強生名劇裡的狐坡尼,連花錢印傳單都要思前想後,而另一岸的蓋茲比覺得再不砸錢就永遠擄獲不了同胞的心;也不是美國人民更熱愛選戰。若競選支出和民眾對選舉的熱衷程度成正比,那支出最高的國家,人民參與度也應該最高。但在所有西方國家裡,美國的投票率卻敬陪末座。競選成本不同並非來自文化差異,而是選舉法規直接導致的結果。這些法規對民主的運作結構影響深遠,卻往往被我們所忽略。

昂貴的民主

國會候選人願意花多少錢爭取勝選?要回答這個問題,得先回答另一個問題,那就是法律允許國會候選人花多少錢?後者的答案不僅因國家而異,也因時代不同而有巨大的區別。

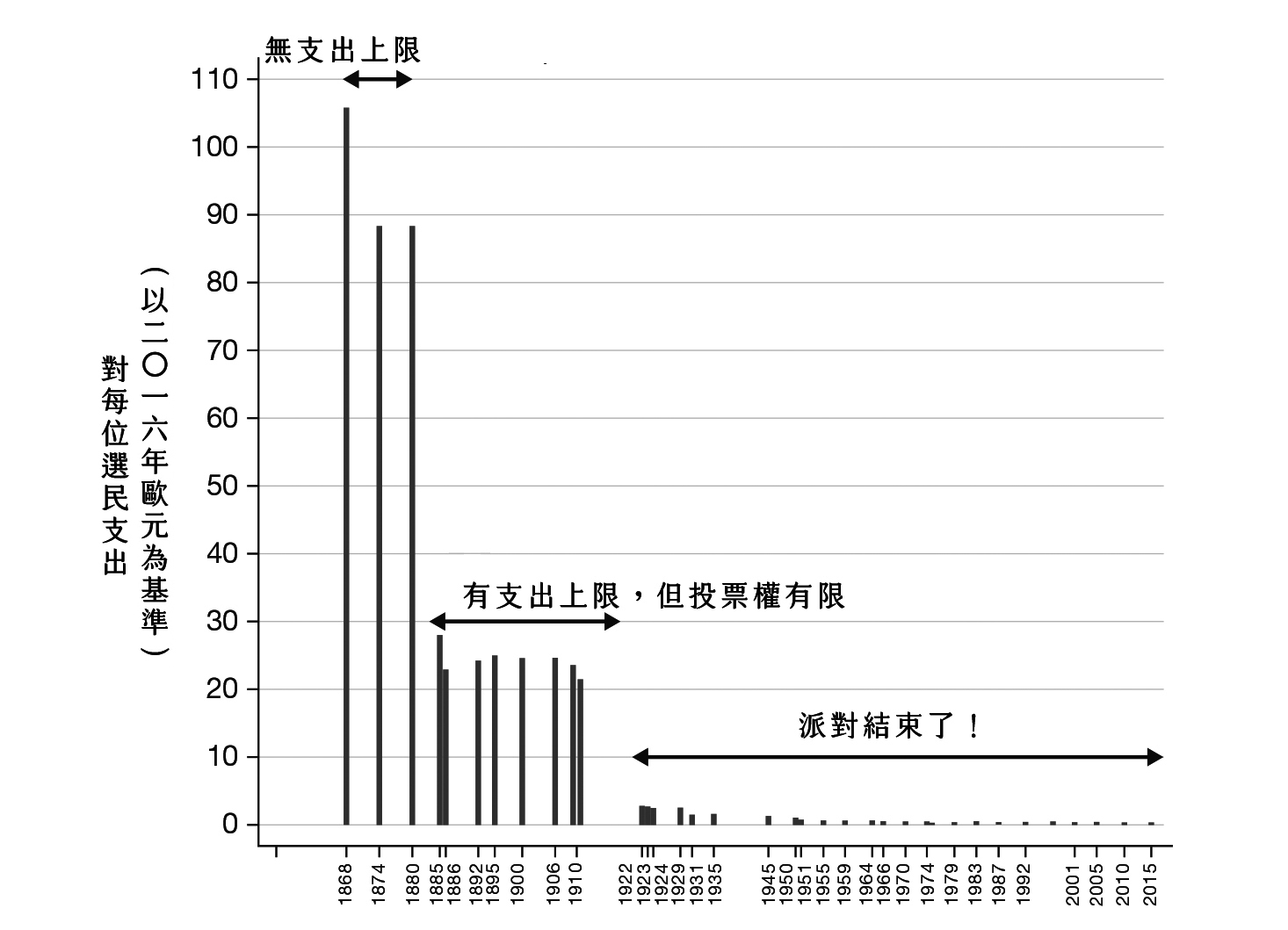

首先是一個看似不證自明的事實:只要不設上限,候選人就往往不知節制,開銷可以高到難以想像。想充分了解這一點,不妨回顧十九世紀。英國一八八三年頒布舞弊與非法行為防治法,是最早限制競選支出的國家之一。在此之前,英國所有國會候選人的競選支出總額(按今日歐元計算,並經通膨調整)經常突破兩億歐元:一八六八年為一億九千一百萬歐元,一八七四年為一億八千四百萬歐元,一八八○年為兩億兩千八百萬歐元。即使當時需要「遊說」的選民比較少,實質人均所得也只有現在的五分之一,花費卻是現在的十倍不只。一八八三年設立競選支出上限之前,候選人投注在選民身上的錢有時甚至超過每人一百歐元;現在英國國會選舉用在每位合格選民身上的競選支出則約在零點四至零點五歐元之間。

從競選支出占人均國民所得的比例來看支出驟減的幅度會更明顯:一八六八年,每位候選人平均支出十八萬五千歐元出頭,相當於人均國民所得的三十倍!這就代表撇開其他參選限制,只有最有錢的人才可能競選國會議員;相較之下,目前候選人的平均支出很少超過人均國民所得的百分之十。換句話說,若以人均國民所得為基準,英國國會候選人的平均競選支出一百五十年來少了兩百六十一倍,如此大的降幅顯然需要解釋。

是候選人變得更「誠實」,更有決心靠理念而非宣傳來遊說選民嗎?還是和新的競選科技有關,尤其用社群網路宣傳便宜不少?另一方面,十九世紀還沒有廣播和電視,也很難想像收費高昂的公關顧問存在,候選人怎麼會花到幾萬歐元?歷史書裡其實有許多精采故事,例如載送選民就是常見的申報支出(有很長一段時間,候選人會直接補貼選民的車馬費,但這是選民服務,怎麼能算賄選呢!)車馬費除了火車頭等座的票錢(通常比租馬車便宜),還包括過夜住宿及薪資補貼。當時議員們在國會殿堂上大吵特吵,主張若要選民自己出車馬費,肯定沒人投票,如今想來還真有意思。

實情是,英國國會候選人現在競選幾乎不花錢,是因為他們沒權利那樣做。幸好法律主動出擊,限制了候選人浮濫支出。要是現在的候選人能像一個半世紀前用臥舖車票擄獲選民的心,可以對網路媒體和社群網路瘋狂撒錢,我們沒有理由相信他們會拒絕。二○一六年美國總統大選及隨後爆出的外國干涉選舉疑雲,就充分顯示了這個傾向。

但我看見你皺眉頭了。限制競選支出真的好嗎?所有放任自由主義者都會從扶手椅上跳起來拍桌喊道:「有錢為何不能愛怎麼花就怎麼花?我明明可以花幾百萬,為何只准我花幾萬元?如果別人也想跟我一樣,那就讓他們幹吧!」我們真的有必要討論這種意見嗎?不是所有公民的口袋都一樣深,都有一樣多資源可以投入選舉或有一樣機會拿到資金。

允許候選人自由花錢就跟重新設立財產門檻沒有兩樣,只有錢夠多或關係夠強的人能參選──應該說選上的機會才不致為零。如此選上的議員,其代表性馬上會面臨幾個問題。本書第十一章將會談到,在美國這種競選支出動輒數百萬美元的民主國家,選出來的民意代表就其社經與職業背景而言,其實只代表最有錢的那個階層。換言之,勞工和受雇者是缺席國會的首要族群。英國雖然不曾做到充分代表,但在這方面稍微好一點,二戰結束以來有百分之二十的國會議員出身勞動階級。

競選支出過高可能導致貪瀆。政治人物如果需要花數百萬美元才有機會當選,就更有可能收取回扣和其他祕密資金。但當競選開銷完全由公帑支付,情況就會完全改觀。候選人的支出將相去不遠,而且不用為了籌措競選經費而犧牲理念或正直。其實只要談到公費選舉制,通常都會附帶提及設定競選支出上限。

限制支出,但補助選舉

法國一九八八年才開始對全國選舉的競選支出設限,地方選舉則是一九九○年。雖然相關規定陸續微調過,因每次選舉而有不同,但支出上限基本上和英國一樣取決於合格選民數。此外,候選人運用資源的方式也有限制,例如就算有錢和手段,也不能在電視或廣播上為自己買廣告。

另一方面,競選成本有一大部分其實是由政府承擔,因為第一輪選舉得票率超過百分之五的候選人可以拿到補助款,最高可達競選支出上限的將近一半。選舉補助款是和競選支出上限同時入法的,而且不是法國獨有。加拿大一九七四年頒布選舉開支法,除了緊縮政黨及候選人的競選支出上限,也提供選舉補助款。西班牙則於一九八五年首度將選舉法規入憲。

當然,選舉補助款和競選支出上限是兩回事,不必然有一就要有二。只不過主張公共補助選舉的人通常也會支持限制競選支出,至少有補償的部分。這是由於政府和許多民間或企業金主不同,口袋不是無限深,因此支持公共補助的人自然會要求限制政治獻金,進而支持競選支出設限。要不然反正最後都比不過天文數字的政治獻金,政府補助還有什麼意義?(德國的政黨補助款雖然慷慨,卻有一個很大的弱點,就是對政治獻金不設限,導致不論由誰執政,經濟政策都只反映汽車工業的利益,因為德國的汽車工業在寶馬(BMW)領軍之下,每年都資助所有政黨,金額超過大多數德國人民對政黨的資助總額。)公費選舉制是對付政治人物貪瀆的利器,而要和私人捐款抗衡,就必須嚴格限制競選支出。

規範競選支出不代表就要政府補助。政府可以壓低候選人支出上限,卻不用補助部分支出。如前所見,英國就是如此,比利時亦然。事實上,比利時選舉法沒有任何政府補貼或補助款的相關規定,但競選支出自一九八九年起就有嚴格上限,選舉期間政黨開支不能超過一百萬歐元,候選人則不能高於幾千歐元。

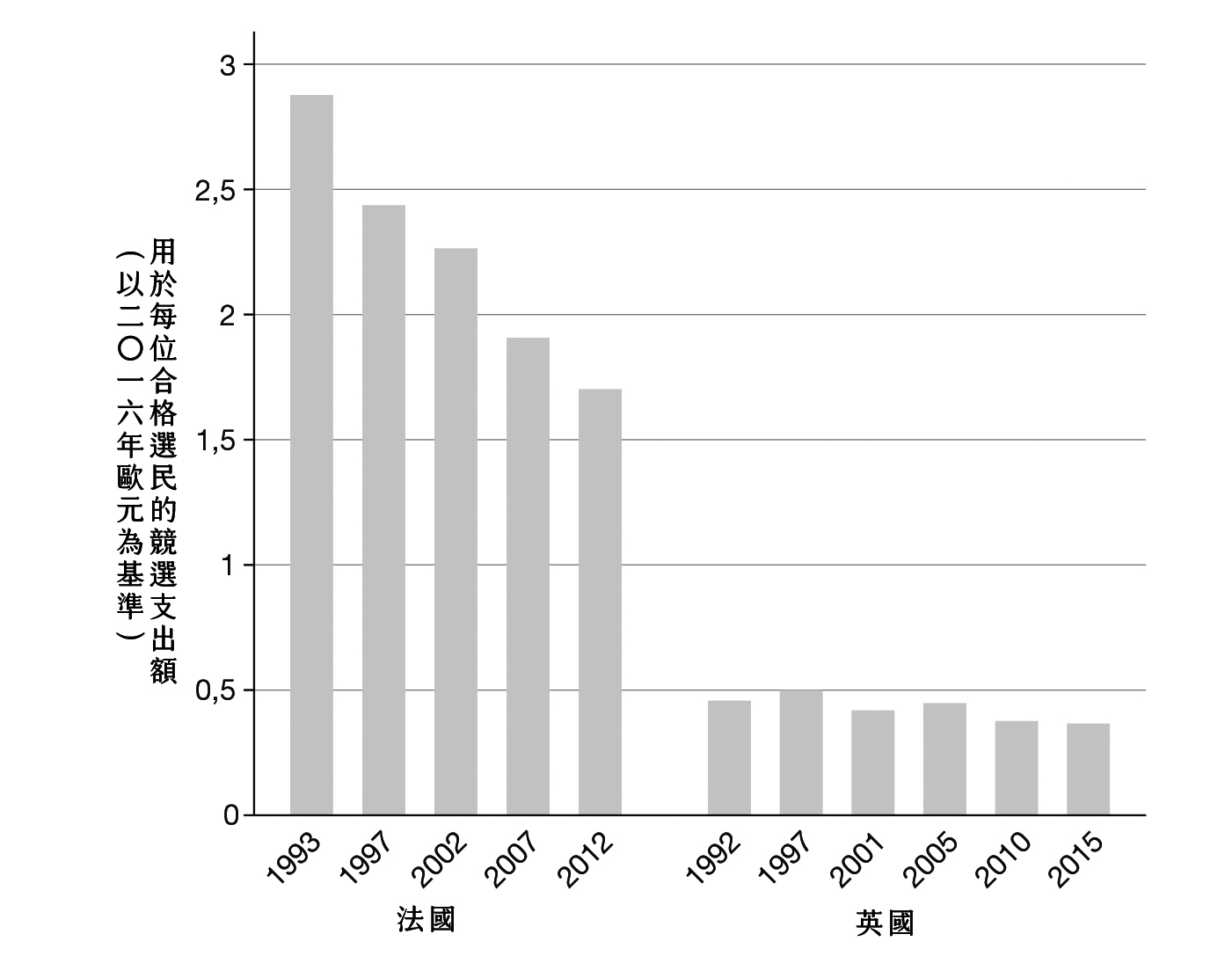

總體而言,法國議員競選支出(有上限,有政府補助)高於英國(支出有上限,不過全由候選人和政黨負擔)。以一九九三年為例,候選人用在每位法國合格選民身上的競選支出為二點八歐元,英國只有零點四六歐元。差別部分來自法國每個選區的候選人總數通常高於英國,因為法國多半是二輪決選制;但主要還是來自英國規範比較嚴格。

由於英國未對政黨和候選人能收受的政治獻金設立上限,英國企業撒錢一點也不手軟,因此種種跡象都顯示若不是競選支出有上限,候選人在英國開支肯定遠高於法國。不論如何,由於這套跛腳制度,英國政黨拿到的錢其實比能花的錢多得多,讓人不禁好奇金主或企業捐錢的動機。

從上述這些「有規範」競選支出的民主國家經驗中,我們能得出哪些結論呢?首先是競選支出用在每位合格選民身上頂多幾歐元,怎麼看都是筆小錢,而許多人正是以此為理由,否認目前金錢在法國等國家的政治領域的運作方式很可能動搖民主的根基,也就是一人一票原則。

據我估計,法國二○一七年國會選舉只需要四千萬歐元(還不到法國國內生產毛額的百分之零點零零二)就足以影響百分之三十的選票,改寫政治版圖。換句話說,只要競選支出沒有上限,少數幾位億萬富豪就能輕鬆「買下」選舉結果。要了解這一點,我們還可以從另一個角度切入,就是研究不設限國家的狀況。

作者簡介

茱莉亞‧卡熱(Julica Cagé)

法國經濟學家,從事發展經濟學、政治經濟學以及經濟史研究。

現為巴黎政治學院(Sciences Po Paris)經濟學助理教授,公共政策科際整合評鑑實驗室(LIEPP)「評鑑民主」軸心計畫共同負責人。著有《媒體的未來:數字時代的困境與重生(暫譯)》(Sauver les médias. Capitalisme, financement participatif et démocratie)、《資訊不計血本(暫譯)》(L’Information à tout prix)

譯者簡介

賴盈滿

英國倫敦政經學院科學哲學碩士,曾就讀法國史特拉斯堡大學哲學研究所,現專事翻譯。譯有《天才的責任》、《成功的反思》與《跳舞骷髏》等書。

※本書擷取自《民主的價碼:一人一票,票票「等值」?》