上報 Up Media

toggle- 最新消息 不斷更新/【世棒四強賽】「中華隊 vs 美國」陳柏清化解保送危機 中華隊1局下0:0 2024-11-22 11:03

- 最新消息 西方國家官員表示 北韓高階將領首度在俄國庫斯克地區遭攻擊受傷 2024-11-22 11:00

- 最新消息 全聯隔日達改名「全電商」!每周六日一最高回饋 12.5% 黑五同步登場、爆殺品下殺 26 折 2024-11-22 11:00

- 最新消息 快訊/賴清德再為「勞動部霸凌案」道歉 承諾嚴查嚴辦、檢討法令 2024-11-22 10:59

- 最新消息 《珠簾玉幕》劉宇寧、唐曉天為趙露思爭風吃醋 兩人鬥嘴不斷「這場面」超爆笑 2024-11-22 10:42

- 最新消息 黃牛1帶3?Ado 五月林口體育館演唱會今全面啟售,一進「只剩輪椅區」引粉絲不滿 2024-11-22 10:21

- 最新消息 勞動部輕生員工有「2份遺書」 曝工作壓力很大、未點名謝宜容 2024-11-22 10:17

- 最新消息 賴清德就任總統後首度出訪 將訪南太平洋3友邦 2024-11-22 10:10

- 最新消息 衛星畫面顯示 北韓以軍火、作戰人員換取大量俄國原油 2024-11-22 10:03

- 最新消息 直播/賴清德就任後首度出訪 總統府10:00記者會 2024-11-22 10:02

對於今天中國的「制度優勢」,西方學界至今找不到一個準確的定義及完整的解釋系統。(湯森路透)

敢信神州大有靈,馮夷沈醉猰貐醒。仍多鬼火宵飛白,安見麟悲鬢尙青。俠恨那堪洪水逼,杞憂惟與怒龍聽。紅羊浩劫無時盡,昏撫河山涕泗零。

徐晉如《文革豈僅三十年無祭哉為之大慟》

鬼推磨,磨的不是豆漿,而是血肉

一九六五年秋,陳寅恪寫了一首《有感》:「新秋景色舊山河,七六年華一夢過。蝸角風雲金鼓振,牛衣涕泣病愁多。武陵虛說尋仙境,子夜唯聞唱鬼歌。縱有名山藏史稿,傳人難遇又如何。」此詩表達的是巨大的政治風暴來臨前的一曲哀鳴,這位目盲足殘、「雖號為人與鬼同」的曠世學者,卻有一種先知般的敏銳,比紅朝貴人郭沫若之流更早預見到次年將爆發一場亙古未有之「人禍」。

翻譯家徐梵澄認為,陳寅恪的詩和乃父陳三立、乃兄陳師曾不能比,少有清詞麗句,晚年作品怨氣太重,又晦澀。歷史學者葛兆光感歎說,陳寅恪詩集裡抑鬱的情緒太壓迫人,「衰淚已因家國盡,人亡學廢更如何」,讓他全然沒有想到,「這個久負盛名的學者心靈深處,竟纏繞糾結著這麼複雜難解的情結,它不僅籠罩了陳寅恪的心,也浸透了陳寅恪的詩」。其實,怨氣、抑鬱、悲劇精神,正是陳寅恪詩歌的長處——在殺人如草不聞聲的毛時代,怎麼可能做出「清詞麗句」?陳寅恪晚年詩作,如同猶太集中營倖存者、義大利作家普裡莫·萊維所說,是一份「證詞」。

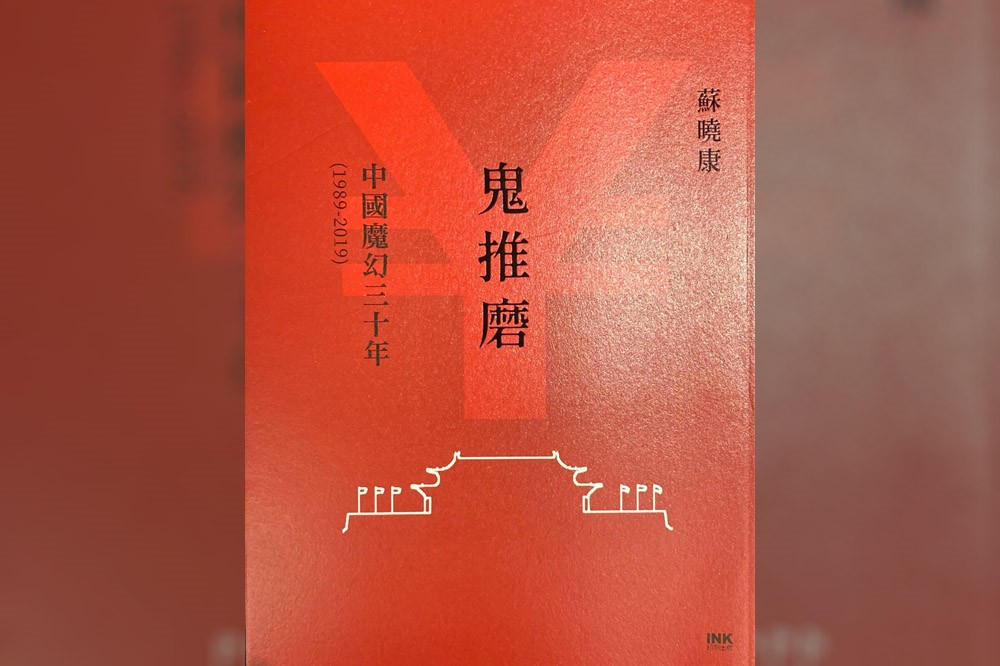

陳寅恪詩中的「子夜唯聞唱鬼歌」已讓人毛骨悚然,蘇曉康用作書名的《鬼推磨》更讓人膽戰心驚。沉重的「中國磨盤」,磨的不是豆漿,而是人的血肉——書中有一章即名為「血肉」,寫「低端人口」的痛苦與絕望。三十年前北京街頭坦克碾壓過的屍體,即為此磨盤上的原料。用鋼鐵製造的「中國磨盤」乃是具有中國特色的「絞肉機」,這是中共黨內自己人的定義。當年,林彪的獨生子林立果等人秘密制定了一份武裝政變計劃——《「五七一工程」紀要》(意思是「武裝起義」),這份文件中寫道,毛澤東等人正「把中國的國家機器變成一種互相殘殺、互相傾軋的絞肉機,把黨內和國家政治生活變成封建專制獨裁式家長制生活」。中共政權「絞肉機」的本質,在其建黨百年來,從未改變。

陳寅恪是「內心的流亡者」,他大概終身都悔恨沒有在「亡天下」之際離開中國本土;而蘇曉康是身體與精神的雙重流亡者,亦是「流亡者中的流亡者」——流亡美國後不久,一場突如其來的車禍讓他妻子長期處於植物人狀態,讓他在去國他鄉、餘生漂泊中更有陳寅恪所歎之「廢殘天所命,迂闊世同嗔」。此後二十多年,他因家難而意外地遠離海外華人社群尤其是所謂民運團體的利益紛爭、流言蜚語,悉心照顧妻子、養育孩子、與自己的抑鬱症抗爭,反倒洗淨文人的浮華,卸下「啟蒙者」的驕傲,在「一個人的痛苦」中,橄欖終於被壓榨成油。

蘇曉康經歷了雙重的災難:一場是北京的屠殺,另一場是美東的車禍。前一場災難,成為流亡者以及數十萬留學生的綠卡,乃至「血卡」,還有人靠著這段經歷,在資本主義的西方騙吃騙喝幾十年。後一場災難,意外地讓蘇曉康獲得了宛如從刑場歸來的陀思妥耶夫斯基那樣的「第二視力」,亦如魯迅一般「於浩歌狂熱之際寒,於天上見深淵」。他在失語近二十年後,終於重新提筆寫作,比《河殤》時代再上層樓——其實,筆已換成了鍵盤,要提筆的時候,已是另一個時代。

少東家王朝:舊時王謝堂前燕,不入尋常百姓家

蘇曉康的故事,是「神筆馬良」的翻轉篇。他重新開始寫作的第一階段,寫個人的不幸和內心的哀慟,結集為《離魂歷劫自序》和《寂寞德拉瓦灣》,那是自己當自己的心理醫生的「自我療傷」、日常生活中「牛衣涕泣」的疼痛指數,不亞於天安門的槍林彈雨、血肉橫飛。那種痛,如人飲水、冷暖自知。

第二階段是追憶一九八零年代的《屠龍年代》。屠龍寶典,是為《烏托邦祭》。然而,吊詭的是,那個時代的報告文學作家和改革派知識分子,卻又同時在營造一個進步主義的、「新啟蒙」和「新觀察」的烏托邦。未曾想到,八九槍響,屠龍刀崩裂,屠龍者「兩股戰戰,幾欲先走」。此後,共產中國這頭惡龍居然由「潛龍勿用」變成了「龍飛九天」。《屠龍年代》寫盡「黃金年代」裡那群戴著鐐銬跳舞的改革者們的意氣風發與夢醒時分。

第三個階段是《鬼推磨》及《瘟世間》,從「追憶似水年華」轉而透視魔幻的當代中國。誰說身在海外評論中國,就只能朦朦朧朧、言不及義乃至「因距離產生美感」呢?蘇曉康在《鬼推磨》中寫中國的社會黑化和雲極權、巨嬰和山寨、帝國饑渴症、盛典模式等等,無不入木三分、力透紙背,反倒是萬馬齊喑的中國國內,自劉曉波入獄和被肝癌死之後,再也聽不到此種驚心動魄的暮鼓晨鐘。

對於今天中國的「制度優勢」,西方學界至今找不到一個準確的定義及完整的解釋系統,此前已有的概念如「威權主義」、「極權主義」、「後極權主義」、「數位極權主義」、「韌性威權」、「銳實力」等,都不足以解釋中國之怪現狀。蘇曉康稱之為「少東家王朝」,倒是別開生面,對「後三十年」中國的路徑可庖丁解牛。鄧之後,江澤民和胡錦濤雖也是革命家庭出身,但都不是太子黨,他們只是以技術專家充當臨時大管家,時機一到,權力還是要交到陳雲所說的「我們自己的孩子」手上,至於「我們自己的孩子」是薄熙來還是習近平,倒並不重要。

此「少東家王朝」的特質,蘇曉康一言以蔽之:無論其花招是什麼,諸如「路論」、「夢論」、「鞋論」、「三個自信」、「中國模式」、打通兩個「三十年」,眼花繚亂,其核心仍然是一個毛幽靈。其未來的走向是四個步驟:繼續加強意識形態控制、加大力度打擊一切具有公民社會特徵的組織性與非組織性力量、進一步搜刮中高經濟階層、擴軍備戰並走軍國主義道路。

《鬼推磨》的典故來自南朝劉義慶的《幽明錄·新鬼》:有一個新到地獄的鬼,瘦弱不堪。他遇到一個胖鬼,很是羨慕,就問對方怎麼才能變得富態起來。胖鬼告訴瘦鬼,只要到人間作祟,鬧出點動靜,人們一害怕,就會供奉東西給他吃。瘦鬼來到人間,但沒有調查摸底,冒冒失失闖入一戶人家,見到廚房中有一口磨,搶步上前就推了起來。不巧,這家人一貧如洗,自己都缺吃少穿,哪有食物供奉鬼神呢?主人聽到響動,到廚房查看,空無一人,而磨在轉,便感嘆道:「天都可憐我,派鬼來幫我推磨了。」結果,瘦鬼推了半天,不僅沒撈到半點吃的,還累得半死。

這個故事隱喻著中國晚近三十年「崛起」之奧秘——幫中國推磨的「鬼」,不是別人,正是對中國「單相思」的西方國家。

二十世紀以來,自由國家的第五大失誤

中國的野蠻崛起,是美國自老布希以來對華綏靖主義和實用主義外交政策的惡果,這一政策還可上溯到冷戰時代尼克森和季辛吉聯中抗蘇的「勢力均衡」戰略。蘇曉康指出:「中國變成資本主義,且在一個馬列政黨的封閉控制下高速增長,便預示了全球資本主義自誕生以來尚未出現過的一個新種。這是資本主義或曰市場經濟,與權力、廉價、貪瀆等等的一次可恥的媾和。這次運作的操作者,應以西方財團(助以西方的民選政府)為主,而附以窮途末路的中共體制,由此製造了犧牲中國所有資源的高增長,也以低價劣質的產品以及沃爾瑪方式,餵養了西方普羅大眾,並連同餵養了他們封閉自私的全球意識,這無疑是西方舊有消費文化的又一次沉淪。」這三十年,他身在美國,眼睜睜地看做美國政府對華政策一錯再錯、一敗塗地。

此段分析大致準確。與《幽明錄》中瘦鬼白白做工、一無所得的情節不同,在這場鬼推磨的盛宴中,中國與西方都是一部分菁英階層得益,更大部分底層民眾沉淪。美國旅行作家保羅·索魯在《深南地帶》一書中寫道,他多年熱衷於到非洲、中國西部等極端貧瘠的地方旅行,卻不曾想到美國菁英人士一般不願踏足的本國的「深南地帶」,比那些發生「人道主義災難」的地方還要悲慘。他在密西西比河入海口的三角帶發現,原本的體力活都消失了,新興事業也在衰敗中。當地人告訴他:「我們這裡以前有做傢俱的,我們還有紡織業,一直到一九九零年代都還有在做布料跟毯子。」他問:「他們到哪裡去了呢?」當地人回答說:「到中國去了。工作全沒有了。這裡現在什麼都不剩了,我們這裡的人都沒有受什麼高等教育。你做服務業、地毯工廠或農業的,用不著唸太多書。所以這些人都被丟下來了。」保羅·索魯以一名充滿同情心的新英格蘭菁英知識分子的視角描述眼前的情景:「這些逐漸腐朽、景色如畫,卻渺無希望、遭人忘卻的城鎮,全都有條小溪流過,在字面上跟引申意義上,都成了一潭死水。在這些地方,人們掙扎著、變通著,勉強維持每天的生活,日子朝不保夕。」柯林頓和歐巴馬們的全球化政策掏空了美國、壯大了中共,是政治學者吳國光所說的「反民主的全球化」。

從這種扭曲的中美關係中獲益的,尤以尼克森及福特時代的國務卿季辛吉為典型。二零二一年三月,季辛吉警告說,美中兩國必須互相理解,否則和平繁榮恐將不保,世界將面臨「第一次世界大戰前的危險」。在這冠冕堂皇的和平主義宣示背後,是其精心掩飾的「中美政商共同體」天文數字般的既得利益。美國在臺協會前處長司徒文指出,季辛吉是數十年來引領美國退休政要、政商權貴赴中國淘金的「祖師爺」。中共有效地利用美國退休官員影響對中政策,而且想在中國淘金的美國企業領導人也會向這些前官員支付高額「顧問」費用,以謀求與中國高層洽商的機會。季辛吉的「季辛吉顧問公司」便是此道先驅,已故前國務卿海格、前國務卿歐布賴特、前國防部長科恩和前美國貿易代表希爾斯,這些曾主掌美國外交、軍事、貿易的前高官,都成為季辛吉中國買辦事業的追隨者。台灣評論人吳奕軍指出:「季辛吉這位據聞造訪中國上百次的美國政壇大老,一生貢獻恐怕已確定屬於中國,而非美國。」而能稱得上「質本潔來還潔去,不教汙淖陷渠溝」的前國務卿,大概只有遭到中國制裁的蓬佩奧了。

早在世紀之初,劉曉波在《自由國家在二十世紀的四大失誤》一文中指出,翻檢西方國家與極權體制的關係,令人不齒的錯誤比比皆是,大而言之,起碼犯過四大錯誤:第一次是一九三零年代迷戀史達林,第二次是一九三零年代對希特勒的綏靖,第三次戰後對史達林的妥協,第四次是從延安時代一直到文革對毛澤東的迷戀。劉曉波警告說:「自由國家應該記取如下教訓和常識:任何形式的獨裁都是自由之敵,也都是仇恨和暴力的最大孳生地,恐怖主義也來自極權式的洗腦和仇恨,來自獨裁式的暴力崇拜。在當今世界上,只要還存在獨裁制度對人的奴役——無論這奴役發生在哪裡——都是整個人類、特別是已經獲得自由的那部分人類的恥辱,也都是對自由世界與世界和平的最大威脅。」然而,以美國為首的西方世界不曾聽取此種逆耳忠言,繼續犯下超過前四次錯誤的第五次大錯:不是降下鐵幕,而是幫助中國推動「鐵磨(盤)」,最終害人害己。

若西方衰落,誰來抗衡「超納粹」的共產中國?

蘇曉康對美國政局和中美關係的觀察與分析,遠比那些檯面上的民運活動人士和西方主流知識分子深刻和準確。他不依賴學院和媒體生存,因而敢於發出「政治不正確」的見解。比如,他認為,打開潘朵拉魔盒的是柯林頓,「柯林頓是六零年代‘雅痞’對美國的報復,一種文化的報復:降低清教徒文化的道德標準」,柯林頓時代的美國付出道德代價換取經濟繁榮。他又認為,左派追捧的歐巴馬乃是民粹主義的「奇裡斯瑪」,「歐巴馬神話」是一個不免幼稚的左派泡沫,全民福利、控槍、全球暖化,卻媾和華爾街、撤軍阿伊、放縱中國在南海擴張……歐巴馬時代乃是美國從巔峰跌落的轉折點。他又以「華府的王熙鳳」形容希拉蕊,熟悉《紅樓夢》的讀者會心有戚戚焉——這兩個女人都是其八面玲瓏、厲害、心機極深、貪慾野心滔天。然而,若是在哈佛的課堂上講授這樣的觀點,講者一定會被轟下臺去。

《河殤》時代,蘇曉康以蔚藍色文明和黃色文明來形容西方文明與東方文明之差異,三十年之後,他沿著此種思路大大往前走了一步——在本書之「基督教憑什麼」一節中,他指出,雅斯培所謂「軸心時代」的幾大體系,大都如晨星隕落,基督教雖不免有衰微,但是顯然她統領之地域國度,已穩坐世界霸權。他認為,其秘訣在於基督教的核心價值《聖經》實現了與普世價值的和諧融洽。他也引用布魯姆在《美國精神的封閉》中的警告,而布魯姆念茲在茲的「美國精神」就是希臘和希伯來兩大古典精神。

不過,蘇曉康未能再進一步對西方的基督教文明的脈絡做出更細緻的梳理:天主教、東正教和新教三大傳統,在西方結出不同的果實。晚近五百年來,歐陸與英美逐漸分道揚鑣。蘇曉康在肯定基督教文明的同時,對基督教本身卻不無隔閡,這種隔閡的原因,有中國士大夫「敬鬼神而遠之」的理性主義傳統,也有當年他帶著傷殘的妻子到靈恩派醫治大會上屢屢受騙的往事,還有若干華人牧師、華人基督徒知行脫節的負面示範。另一方面,蘇曉康雖然對「政治正確」有警惕與批判,卻仍然囿於文章偉業、學術崇高的思維定勢,在負面的意義上使用「右翼」和「保守」等概念,所以也未能準確把握「川普現象」及其背後觀念秩序之脈動。

正如蘋果有很多種類,最好吃的是富士蘋果;基督教也有很多種類,清新質樸、剛健勇銳的一支是喀爾文神學、清教徒傳統和英美保守主義三者所形成的觀念秩序——這是西方文明最後的一代防線。在二零二零年美國人坐視選舉大規模舞弊之際,斯賓格勒預言的「西方的衰落」,似乎噩夢成真。此時此刻,誰來撥亂反正、挽救大廈之將傾?誰來抵抗以戰狼姿態四處出擊、要將美國掀翻在地的習近平的超納粹帝國?當然不是那些沉溺在毒品、同性戀、性解放的狂歡中的左派,而是有克倫威爾、丘吉爾、華盛頓和麥克亞瑟的戰鬥精神的「基督的精兵」。

張伯倫式的綏靖主義不能滿足希特勒貪得無厭的胃口,歐巴馬式和東郭先生式的「中美共治」的善意也不能阻止中國「一統天下」的魔障。這個時候,美國和西方需要為公義打美好的仗的基督徒騎士,用當年C.S.路易士鼓勵英國年輕人對抗納粹的話來說就是:「當士兵們來問施洗約翰他們應該怎麼做時,他絲毫沒有暗示他們應該離開軍隊。基督遇到一位羅馬的百夫長時也沒有這樣暗示。騎士的觀念,即為了正義事業身負武裝的基督徒的觀念,是基督教的一個偉大的觀念。戰爭是一件可怕的事,一個衷心提倡和平的人,即使我認為他徹底錯了,仍然能夠尊重他。我不能理解的是,今天所看到的那種半和平主義,它教導人們:儘管你不得不去打仗,你必須拉長著面孔去打,仿佛為此感到恥辱。正是這種恥辱感剝奪了很多現役的年輕優秀的基督徒有權獲得的東西——勇敢的天生的伴侶:快樂與全心全意。」這是一場比二戰更艱巨的終極之戰。

※作者為美籍華文作家,歷史學者,人權捍衛者。蒙古族,出身蜀國,求學北京,自2012年之後移居美國。多次入選百名最具影響力的華人知識分子名單,曾榮獲美國公民勇氣獎、亞洲出版協會最佳評論獎、北美台灣人教授協會廖述宗教授紀念獎金等。主要著作有《劉曉波傳》、《一九二七:民國之死》、《一九二七:共和崩潰》、《顛倒的民國》、《中國乃敵國也》、《今生不做中國人》等。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管