上報 Up Media

toggle- 最新消息 「幼兒園狼師」毛畯珅性侵6童重判28年 二審坦承「摸過所有女童」再押2月 2024-11-28 12:33

- 最新消息 一邊斡旋停火一邊賣武器 拜登政府再度推動對以色列221億軍售 2024-11-28 12:20

- 最新消息 白鹿新劇四搭《墨雨雲間》王星越抖音話題量衝破億 她被直擊穿睡衣進組萌翻全網 2024-11-28 12:15

- 最新消息 黃紹庭涉詐助理費遭起訴 認罪並繳回1455萬元盼從輕量刑 2024-11-28 12:10

- 最新消息 中選會公告王義川遞補不分區立委 預計最快下周一就職 2024-11-28 12:06

- 最新消息 《永夜星河》丁禹兮與虞書欣CP感爆棚 兩人3年前「這互動」畫面曝光超鹹濕全網暴動 2024-11-28 12:00

- 最新消息 《膽大黨》快閃咖啡廳首度登台!角色餐點、特典一次看 台灣限定日本立繪亮相 2024-11-28 12:00

- 最新消息 以色列上訴要求ICC延遲全球通緝納坦雅胡 法國暗示不會抓他 2024-11-28 11:55

- 最新消息 【黃巾之亂】采盟遭曝與桃機簽約25年 王鴻薇要求檢討霸王條約 2024-11-28 11:54

- 最新消息 台中公捷處長熊抱、摳手性騷6女 遭「歷年最重處分」、百萬退休金也飛了 2024-11-28 11:50

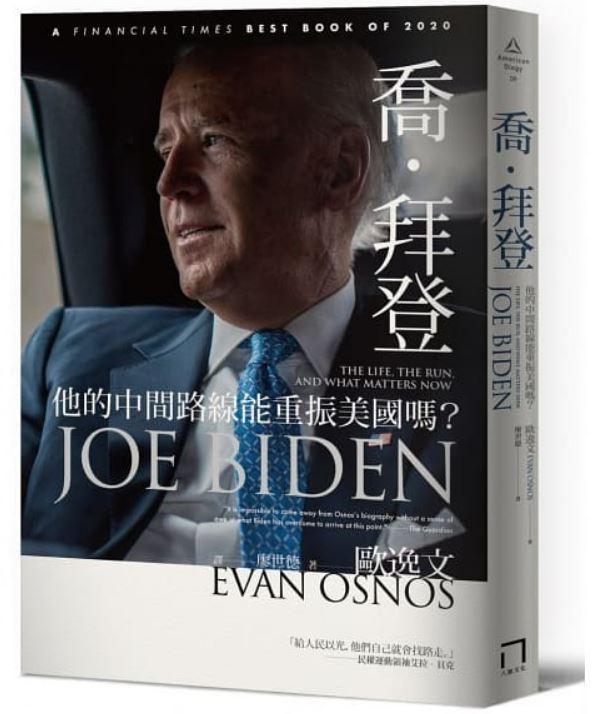

拜登從1972年開始即連任六屆聯邦參議員,是數一數二的政壇長青樹,但在眾多華府人士眼中,他是異類。(湯森路透)

初試啼聲 大放異彩

阿契米爾學院(Archmere Academy)在德拉瓦州,是一所私立中學。拜登在這所學校就讀,成績中等,但是人緣很好。他一邊上學,一邊擔任飛機地面技師,賺取學費。他曾經競選班長並當選,隔年競選再度當選。競選時他曾經藉由第三人稱自承「喬・拜登週六晚上去圖書館的次數不太多」。他至今還是會為自己的學識不足感到焦慮,所以現在的拜登對於統治數據有強烈的愛好,還讓他一頭栽進古典經典當中。(福斯曼說,夏洛克事件之後,「喬和我都同意他也許需要惡補一點莎士比亞了。」)

中學畢業後,他上了德拉瓦大學。大學時期,他愛踢足球,有一年夏天還去一間公立游泳池當救生員。他在那裡認識了年輕的黑人布瑞特・蓋茲登(Brett Gadsden)。蓋茲登現在住在附近的住宅區,是西北大學(Northwestern University)的歷史學家,從小在維爾明頓一代長大,在種族政治議題上著述甚豐。他筆下描繪的維爾明頓市剛好介乎南北之間,比較靠近紐約,離北卡羅來納州的首府羅里市反而比較遠,但那裡還是存有種族隔離的作風,所以以前曾經有一些非洲國家駐美外交官在開車進華府的途中,會碰到路邊的服務站拒絕為他們提供服務。蓋茲登告訴我說:「維爾明頓素有『中間州』(middle-ground state)這個神奇的稱呼,象徵著它是一個想像出來的中心。而拜登會在此崛起也許並非巧合。」

拜登在抗議黑白隔離政策方面也略有貢獻。一九六一年時,維爾明頓有一家餐廳拒絕接待他的一個黑人同學,他憤而離開這家餐廳。一九六二年,他揭發當地實施黑白隔離政策的里亞托戲院(Rialto theater)。但是,他有時候會誇大自己在抗議活動中的角色(「我有去遊行。」)不過,二〇一三年時,他卻在一次紀念賽爾瑪遊行的活動中表示自己後悔當初沒有踴躍參與。他告訴在場的人說:「我在我們那一州參加,規模不大,那個州當時依然還在為徹底解除吉姆克勞法奮鬥。但是我現在後悔,並且,雖然並不需要,我還是要道歉。我用了四十八年時間才來到這裡。我應該早一點來的。」

他年輕的時候有一次到巴哈馬群島度春假,在那裡認識了涅利亞・杭特(Neilia Hunter)。涅利亞在學校主修英文,父母在紐約上州開餐廳。他在後來在誠懇真摯的回憶錄中說,從此「我一屁股摔倒在愛河裡。」(”I fell ass over tin cup in love.” )他們於一九六六年結婚。之後他吊車尾進入了雪城大學(Syracuse University)法學院。照他自己所說,他在那裡「過著既傲慢又懶散的日子」。他有一個課程必須重修,因為校方逮到他盜用了一篇法學論文整整五頁的內容,沒有註明引用出處,但是他卻告訴學校行政官說他是無辜的,因為他沒有惡意。(「我常常沒有來上課,不知道要如何引用論文。」)

他畢業時,全班八十五個人,他畢業成績第七十六名。接著他們家搬到維爾明頓郊區,他在那裡當起公設辯護人。一九七二年,短暫擔任紐卡素郡(New Castle County)議會議員之後,他鼓起勇氣投入聯邦參議員的選舉。他的民調比巴格斯(J. Caleb Boggs)低百分之三十,居於劣勢。

巴格斯是二戰老兵,當時六十二歲,歷任德拉瓦州的聯邦眾議員、州長、聯邦參議員,共長達二十五年。拜登當年廿九歲,依照憲法規定,他一直到投票日當天都還沒有資格坐上他的位置。競選活動中常常有人說他是選票上那個拜登的兒子,記者還開玩笑說他的對手穿的鞋子都比他老。不過拜登卻想辦法把太過年輕轉化為他的優勢。

他強調他的年輕,用他十分上相的家人──老婆涅利亞、長子博、次子杭特、猶是嬰兒的女兒娜歐米(Naomi)──來助選。他推出來的競選廣告總是有一句標語說「他了解今天發生什麼事」。維爾明頓的《晚報》(Evening Journal)報導說,「拜登數落那個老守衛搞砸了多少事情之時,」和拜登同齡的一些選民「看到了『新英雄』的畫面」。他們一家人全州趴趴走競選,吸引了一些反越戰與政治冷漠的選民。

他還培養出一種本能反應,能夠清楚掌握自己批評事情的力道,不至於破壞他那突襲式競選的神秘感。在競選人辯論會上,碰到巴格斯極力在回想、一時講不出來話來的時候,拜登往往很克制,不會立刻出擊,因為,他後來說,他覺得「觀眾當中沒有人會想看到巴格斯受窘,因為那會很像棒打自家最令人敬愛的叔叔一樣」。等到巴格斯後來終於察覺拜登來勢洶洶時,已經來不及逃避失敗的命運;他這一次失敗,算得上參院史上幾次最令人意外的敗選之一;拜登僅僅比巴格斯多三千票。

一場車禍毀了一個家庭

宣誓就職前幾週,他在華府一間借來的辦公室工作。他的妹妹瓦樂麗進駐辦公室幫他上上下下打點。然而,十二月十八日這一天,拜登頓時從天堂墜入地獄。下午,他的弟弟吉米打電話來說要找姊姊講話。瓦樂麗接完電話,臉色頓時慘白。她說:「發生了一點小意外。」拜登感覺她的口氣怪怪的。他胸臆裡感覺到了:「她死了,是不是?」

涅莉亞開著他們家的白色雪佛蘭旅行車載著三個孩子去買聖誕樹。一輛大貨車,滿載玉米芯,從側面撞上了他們。涅莉亞和最小的妹妹娜歐米當場過世。兩歲的杭特頭部受傷,三歲的哥哥博因為骨折住院住了三個禮拜。

拜登一輩子過得一帆風順,此刻卻只想要尋死。理查・班・克雷默(Richard Ben Cramer)的《從政的代價》(What It Takes)是研究政治人物心理狀態的經典之作。他在這本書中論及拜登遭逢變故之後的哀傷:「全部的一切,所有的一切,所有過去的努力,都無所謂,都完了。」克雷默寫說,記者想要簡單的訪談一下這位痛苦的鰥夫,但是「喬很不舒服,像是一直想要嘔吐。」

他從小到大,一輩子都相信上帝的憐憫,但他後來卻寫說:「我不想再聽到有人說什麼上帝恩典這種話了。說什麼都沒有用;祈禱、講道都不會讓我好過一些。我覺得上帝跟我耍了一個可怕的詭計,我很生氣。」他已經難以想像自己不久之後還要去參議院當參議員。

但是民主黨的麥克・曼斯婓爾德(Mike Mansfield)等幾個大老要求他試試看先來華府工作半年。拜登最後還是就職了,部分原因是因為他那兩個兒子。他身為父親如果無法振作,那兩個兒子要怎麼辦?他在醫院的病房宣誓就職,他大兒子博就躺在旁邊病床上,身上還包著石膏。

瓦樂麗告訴我說:「兩個男孩子已經失去了媽媽和妹妹,不能再失去父親。這就是他早上奮力起床的動力。」瓦樂麗後來搬來和他們同住了四年。拜登一直沒有搬離維爾明頓。他身為一名單親爸爸,開始每天搭乘單程九十分鐘的美國國鐵火車來回紐約和維爾明頓。這樣日復一日、年付一年的生活模式讓他遠離了華府的社交生活,也重塑了他的人生。

拜登最親近的助理泰德・考夫曼(Ted Kaufman)有一次告訴我說,「車禍發生六個月之後,他開始進辦公室,但是形容還是那麼憔悴,和車禍發生那一天沒有兩樣。他手指上帶著涅莉亞的戒指,戴在小指上。他戴著那一副戒指進辦公室──噢,天啊,你知道那有多痛!」

在往後數年,拜登摸索出一套平復心情的方法,和他當年克服口吃的操練法很像。他在床邊了準備了紙筆,每天為自己打分數,從一分到十分,紀錄自己進步的程度。他繼承父親的信念,相信命運最終會公平對待每一個人與每一個家庭。「命運」這一本帳簿一向收支平衡。他常說:「高度越高,溝壑越深。」

他後來也學會了老約瑟夫・甘迺迪(Joseph P. Kennedy)的信念。老約瑟夫是約翰•甘迺迪總統的父親、波士頓甘迺迪家族的大家長,然而他一生中有四次白髮人送黑髮人,主持了四次葬禮。

他曾經寫信給朋友說:「當你深愛的人離開了你人生的人,你會好奇要是他可以多活幾年,他會在那些日子裡做什麼。接下來你還會想,你自己的餘生該怎麼辦?然後,有一天,你發現世界還在運轉,你的日子還是要過,你得去做些事──那些他來不急完成的事。這或許就是一切事情的理由。」

※本文摘自《喬.拜登:他的中間路線能重振美國嗎?》第二章:一夕之間墜落谷底/八旗文化出版/作者出生於倫敦,1998年畢業於哈佛大學後加入《芝加哥論壇報》,並在2002年派駐開羅,負責伊拉克戰爭、埃及、敘利亞等中東事務的報導。2005年遷居北京,擔任《芝加哥論壇報》駐北京記者。2008年他繼何偉之後擔任《紐約客》雜誌駐北京特派員,一直到2013年。他現為《紐約客》駐華盛頓分社記者,負責政治和外交事務的報導。

※本文摘自《喬.拜登:他的中間路線能重振美國嗎?》第二章:一夕之間墜落谷底/八旗文化出版/作者出生於倫敦,1998年畢業於哈佛大學後加入《芝加哥論壇報》,並在2002年派駐開羅,負責伊拉克戰爭、埃及、敘利亞等中東事務的報導。2005年遷居北京,擔任《芝加哥論壇報》駐北京記者。2008年他繼何偉之後擔任《紐約客》雜誌駐北京特派員,一直到2013年。他現為《紐約客》駐華盛頓分社記者,負責政治和外交事務的報導。

熱門影音

熱門新聞

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧擁吻訣別 她含淚哀求他「這句話」全網哭翻求番外篇

- 傳賴清德想把500元鈔票改印「中華隊奪冠照」 央行確定發行12強紀念幣

- 《深潛》成毅新劇搭檔《大夢歸離》古力娜扎 台灣女星演武林高手劇照曝光全網認不出

- 大風吹時間!《英雄聯盟》LCK 賽區各大戰隊轉會期 11/23 人事異動整理

- 【中華隊奪冠】麥當勞大薯買一送一!拿坡里、漢堡王、必勝客等 7 家速食優惠懶人包

- 《春花焰》吳謹言與老公洪堯牽手逛街孕肚藏不住 他因「這理由」挨轟沒擔當

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧生死訣別掀淚海 她與「崔十九」從宿敵變知己全網感動

- 【世棒爭冠戰】台日先發投手年薪差31.5倍 中華隊若奪冠每人獎金可望破千萬