上報 Up Media

toggle- 最新消息 不斷更新/【世棒四強賽】機會來了!「中華隊 vs 美國」江坤宇安打3分打點 中華隊7局上6:2領先 2024-11-22 13:22

- 最新消息 【世棒四強賽】峮峮也來了! 啦啦隊女神團美到登上東京巨蛋大螢幕 2024-11-22 13:10

- 最新消息 「巴西川普」波索納洛涉嫌政變 與4將軍企圖毒死或炸死正副總統 2024-11-22 12:50

- 最新消息 賴清德總統任內首次出訪選擇南太 黨政人士曝戰略考量 2024-11-22 12:40

- 最新消息 《大夢歸離》侯明昊錄真人秀在非洲草原拉屎 全程被外國遊客拍下秒登熱搜糗爆 2024-11-22 12:34

- 最新消息 【有片】露面了!謝宜容鞠躬道歉 落淚稱對不起家屬:孩子成冷冰冰遺體 2024-11-22 12:20

- 最新消息 美特使還在以色列進行調停 以軍持續對黎巴嫩空襲釀47死 2024-11-22 12:03

- 最新消息 徐千晴重提高虹安「北一女案」 批大官對「良善」解讀與大眾脫節 2024-11-22 11:59

- 最新消息 《永夜星河》丁禹兮霸氣砸48萬買虞書欣封面雜誌 他這舉動暗藏「超甜細節」全網嗑翻 2024-11-22 11:44

- 最新消息 【擴大健保財源】健保署改革補充保費 擬增售屋、賣股票項目 2024-11-22 11:40

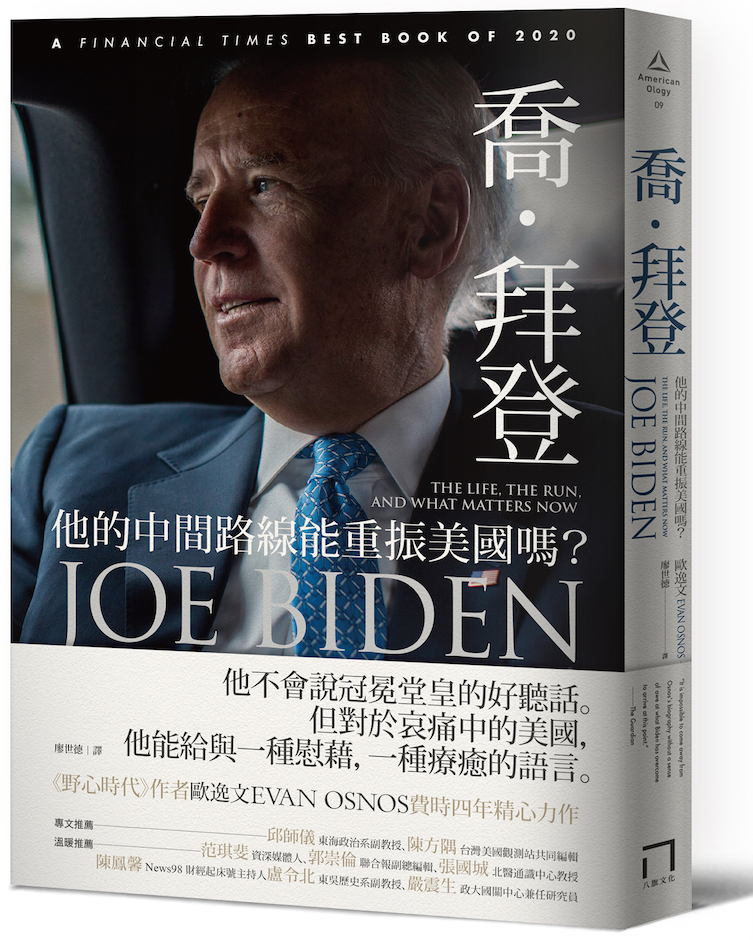

美國總統拜登。(湯森路透)

拜登攤開雙手說:「大家都問我:『你要是當選總統,你要怎麼做?』我就說:『那要看留給我的是什麼東西而定。不開玩笑。我這個人一直不是很聰明。事情搞不好還更糟。」

二○二○年的秋天到來,疫情仍然在全美肆虐,美國在抗疫上的表現仍然是全球最糟糕的;全美已經有六百多萬新冠病例,傳染速度迄未稍見緩和,八月時每日確診人數是七月初平均人數的兩倍多,疫苗在哪裡還不知道。

在這樣的狀況之下,他的競選團隊只好開始設想一種前此不曾有過的移交過程,其中第一項功課就是也許要辦一場維持社交距離的就職典禮(拜登自己說:「你不一定需要有群眾。」)另外,拜登還可以只用行政命令,幾乎是立即,重新加入世界衛生組織(WHO)和巴黎氣候協議,並解除川普對穆斯林國家所定的移民限制。

另外,他的策士也開始策劃一個快得超乎尋常的立法時程。他的高級政策顧問傑克.蘇利文(Jake Sullivan)告訴我說:「不要讓自己的思維被限制住了,以為一定要按照過去的政治計算按部就班地一樣一樣來。現在這個時代沒人在乎傳統。」按照過去一般的習慣,總統會急著在前兩年立一些法案,因為前兩年是蜜月期,勝利的光輝還沒有消退,一些反動力量也還沒有回來控制國會。但是,蘇利文說,拜登「不是以『兩年』的時間表來思考事情,而是用『最初幾個月』來思考。」

拜登儘管對羅斯福讚譽有加,但是兩人各自所處的政治背景其實完全不一樣。比起羅斯福時代,今天華府內部的衝突與對立的氛圍比較劇烈,想要對健保、氣候變遷等問題進行全面的改革,很可能在此遭到挫敗。所以,拜登的一名策士說,為了防止這類情事發生,拜登和顧問設定了「禮讓」與「魅力」、「焦土」三種戰略。

他們準備看哪一個政黨在國會占多數席次來運用不同的戰略。如果共和黨還是控制參議院,拜登認為他可以吸引部分溫和派共和黨參議員和民主黨一起處理公共建設投資等常態事務。不過進步派卻嘲笑他這種想法,認為他太天真。但是拜登和他的顧問都認為,和初選時的情形一樣,事情到最後會證明他是對的。他的一名助理告訴我說:「首先,大家都認為他不會贏。會出來投票的都是年輕人,都是自由派,而他年紀大又老派。不過,拜登後來還是把他的黨整合了起來,速度之快,原本我們都認為不可能。」

可是,不管國會是哪一黨控制,他都會把某些進步派政見列為優先施政項目。譬如,他會優先提高最低工資,採取斷然措施處理氣候變遷問題,但是避開邊境除罪、免費健保延伸至「無證移民」等比較極端的政策。

民主黨該追求兩黨合作嗎?

一些分析家認為,有些改革如果是教條主義進步派提出的,大家會認為很危險,但若換成由拜登提出,以他素來享有的「中間派」名聲,應該比較容易推動。根據進步派民意調查專家尚恩.麥可威的研究結果,例如氣候變遷這個問題,如果將其政策塑造成能夠創造更多就業機會、降低能源價格,而不是要讓下一代承擔的道德義務,目前搖擺中的選民就會支持。

拜登的團隊秉持這樣的看法,將他類比為第三十六任的美國總統林登.詹森。詹森運用他在參、眾兩院幾十年所累積的經驗,達成的自由派目標,甚至多過年輕自由派的精神領袖甘迺迪。拜登的顧問隆.克萊恩說:「詹森也許不是最覺醒、最酷、最嬉皮的民主黨員,但是他卻完成了羅斯福總統以後最務實、最進步的社會正義立法。這是因為有兩件事情。第一件是他在 一九六四年的大選中帶來一批民主黨議員,所以他們在議會成為強大的多數黨。第二件是他懂得怎麼做才能夠讓參議院動起來。」

麥克.道尼倫曾經斷斷續續擔任拜登的顧問三十年。他告訴我說,有人說共和黨和民主黨之間的差異已經大到連基本的談判都不可能,但是拜登卻反其道而行:「雖然看起來或感覺起來我們像是壁壘分明的兩個陣營,但是他卻不會抱著這種觀點來做總統。你會盡量和對方合作。你真的會盡量去聽對方講話。你不會一開始就說:『我不相信這個人。我和他完全沒有共通之處。』」道尼倫說,拜登認為華府人士談判時老是用錯方法 :「每個人一開始談判,就衝上前去戰對方最不可退讓的底線。他們會說:『我們要先解決這個問題才能解決其他問題。』結果卻是,這個問題你根本解決不了。因此最後你什麼事情都沒有解決。」 他說:「這並不是我們要在原則上妥協,但是你至少要重新審視一下你的原則。」

道尼倫知道很多人都認為這太天真了。「他也許會踢到鐵板,但是我確實認為這個國家渴望這個東西─禮讓和妥協─的欲望將會越來越大。」「民主黨人長久以來總是跟拜登說:『你活在另一個世界,但是那個世界已經不存在。』然而我卻感覺到這個國家有一天會接受那個世界。」

某些拜登和道尼倫對中庸、節制的談話,反映的是一種選戰的策略,目的是吸引溫和派以及幻滅的共和黨員。不過,嚴峻的現實是,民主黨就算在參議院贏得三席,讓他們足以控制國會兩院,到頭來恐怕還是得要訴諸難看的政治伎倆。譬如,民主黨也許會動用所謂「預算調節」(reconciliation),在參院以簡單多數通過法案,川普和共和黨國會議員在二○一七年就是以這種戰術通過其稅賦改革。

更劇烈的作法包括,很多民主黨人都想要廢止的「冗長發言」。「冗長發言」意味著參議院裡的另一個政黨必須湊到六十張的贊成票,形成超級多數,否則參院議事就無法進行。但不只是民主黨的國會議員,民主黨的建制派也急切要求改革。二○二○年七月,歐巴馬在眾人呼籲聲中表態支持廢止「冗長發言」,認為這樣可以讓民主黨對選舉規則進行大膽改革,包括自動登記選民資格、將大選日定為國定假日、給予華盛頓特區和波多黎各公民平等的代表權,以及終結以私害公的「傑利蠑螈」(gerrymandering)的鬧劇等等。

七月,我見到歐巴馬,談話中他強調自己認為民主黨已經無法再追求徒勞無功的兩黨合作。「有一件事,我認為凡是相信民主的人都必須面對,那就是大家越來越認識到共和黨採取的操作方式已經導致民主窒礙難行。在這裡,他們惡劣的地方在於,他們認為,即使民主運作不良,即使政黨政治停滯、分裂,損失較多的是民主黨的選票,而不是共和黨的。即使政府癱瘓,他們也不一定在乎。」 不過,拜登顯然保守多了。他並不支持歐巴馬廢止「冗長發言」的主張─戰術上,這是他們兩人最大的歧異所在。民主黨,他說得很謹慎,確實應該「好好思考一下廢止或修改『冗長發言』,但這要先證明共和黨『蠻橫不講理』才行」。

然而,大法官金斯伯格卻在九月辭世,兩黨和解的可能更是遙遙無期。是否要對川普政府追究責任?

拜登進入白宮之後,自然會有一些棘手的挑戰等著他,其中之一就是要如何處理川普這個人。即使作為平民,川普仍然是一個政治及法律上的麻煩。他早在投票前就已經跟支持者講說,他如果會選輸,一定是有人作弊。在策劃近期可能的戰略時,民主黨已經在思考川普有可能會鼓動暴亂。拜登的幕僚沒有選擇餘地,只能開始討論這個過去認為根本是鬧劇的劇本。他的一名高級幕僚跟我說:「大家到處在傳一個說法,說他到時候會把自己用鐵鏈鎖在林肯臥房的床上,賴著不走。」

實際上,他們希望政府當局屆時會出手阻止任何人非法占據白宮西廂。這名幕僚接著說:「憲法上,一月二十日新總統就接掌大權,也開始有權指揮所有的政府單位,」他這裡指的是軍方和警方。另一方面,拜登政府同時還得面對另外一個完全不同的難題:即使還沒投票,就已經有民意在問,新任政府將如何追究前任政府的腐敗、瀆職、與管理不當?

普林斯頓大學歷史系教授凱文.克魯斯(Kevin Kruse)呼籲拜登仿效一九三一年「佩科拉委員會」(Pecora Commission)的方式,調查前任政府對新冠疫情的處置方式。佩科拉委員會以其調查長斐迪南.佩科拉(Ferdinand Pecora)為名,成立目的是要調查一九二九年經濟大蕭條的起因。結果他們意外發現,美國幾個位高權重的機構高層嚴重的貪腐,他們不但偷偷發給自己紅利,而且還以低於市價的價格將股票發放給一份秘密名單上的大客戶。事情曝光之後,民間因此開始支持羅斯福的「新政」,進行政治、經濟面的全面改革,其中包括成立美國證券交易委員會。克魯斯說:「我們有前例可循。傳統上,要是發生可怕的事情,尤其是已經有幾十萬美國人民死於非命,政府必須成立像九一一委員會那樣的單位,展開調查。」

不過, 克魯斯希望的是, 如果成立「新冠疫情調查委員會」(Covid-19commission),該委員會調查的範圍要涵蓋他所看到的川普時代的貪腐、瀆職。「要推這個很難,因為政治上,就是會有一些人把合理的追究責任,當作是政治追殺。」歐巴馬政府之所以沒有起訴那些販售不良債券與衍生性金融商品的銀行,以及中情局那些刑求逼供者,主要的原因在於歐巴馬,如他自己說的,「要往前看,不要往後看」。但克魯斯認為這種想法是錯誤的:「你每一次這樣做,都是把正當的究責當作是莫須有的報復。之後我們一定得付出代價。如果本該予

以究責的嫌犯都得以倖免,甚至後來又復出,擔任要職,他們就會越來越肆無忌事」。但是後來,川普開除原先受命監督防疫工作的監察長,拜登因此誓言以後要任命一名監察長來追查三月國會通過的二點二兆振興方案。他說:「被貪汙掉的每一塊錢,我們都要找到。我們會把錢找回來,並嚴懲不法者。」拜登警告「任何參與川普總統及其政府虧空國庫的貪汙行為的人」,調查單位可以將可能的嫌犯移送司法部。

我和布提傑談到對川普究責這件事,他說,美國的年輕人比較不會認為把歷史翻到新的一頁─例如一九七四年福特總統特赦尼克森─是什麼高貴的向前行。「我覺得調查委員會的想法真的很有意思。不管它如何運作,首要目的都必須是能夠讓共和黨擺脫川普主義,繼續前進,並省思共和黨為何會掉入這個陷阱。它不可以是讓得勝的政黨去清算敵人,它必須是這個國家的療傷過程,必須是價值與典範的確立。」

很多人批評歐巴馬政府在追究前任政府責任上做太少,甚至包含許多當時的政府官員,這點相當令人吃驚。歐巴馬的一名助理告訴我說:「我們在歐巴馬執憚,因為他們這一次又脫身了。不向他們究責,只會腐蝕大家對體制的信心。大家會說:『我犯點小錯就去坐牢了,但這些人做的事比我壞多了,卻逍遙法外。』他們說的真的沒錯。」

有人向拜登建議起訴特定幾個人,拜登拒絕;他說「那是司法部那些專家的政初期學到的一課是,息事寧人對我們其實沒有一點幫助。因政治動機而起訴某人當然不應該,但是如果在遵守法治原則下追查責任,那就應該要去進行。不起訴任何人,沒有讓我們從共和黨或企業界那裡得到任何的善意或掌聲,甚至反而失去了一個修補美國經濟與國家安全破洞的寶貴機會。」

作者介紹

歐逸文(Evan Osnos)

出生於倫敦,1998年畢業於哈佛大學後加入《芝加哥論壇報》,並在2002年派駐開羅,負責伊拉克戰爭、埃及、敘利亞等中東事務的報導。2005年遷居北京,擔任《芝加哥論壇報》駐北京記者。2008年他繼何偉之後擔任《紐約客》雜誌駐北京特派員,一直到2013年。他現為《紐約客》駐華盛頓分社記者,負責政治和外交事務的報導。

2008年,作為《芝加哥論壇報》的報導團隊之一,他榮獲普立茲調查報導獎。此外,他也獲得美國海外記者俱樂部(Overseas Press Club)獎和 Osborn Elliott獎。

歐逸文成為繼何偉之後,描述和詮釋中國最傑出的記者和作家。他在《紐約客》網站上連載的專欄「中國來信」(Letter from China),被視為解讀中國的經典之作。歐逸文長於宏觀掌控力,透過將中國人和中國的公眾事務放置在廣闊背景和歷史脈絡中,勾勒出複雜的中國全景圖。2014年出版的《野心年代》是他的第一本書,並榮獲美國「國家圖書獎」之最佳非虛構獎項。

他對拜登的採訪始於2014年,前後專訪共四次。為了撰寫《喬.拜登》,他還訪問美國政界超過百位以上的人士,包括歐巴馬、拜登的家人、長期的助理、華府及德拉瓦州等地的反對派及相關人士。

譯者介紹

廖世德

長期從事翻譯及翻譯論述工作,現有譯作近六十冊,其中包括《低端中國:黨、土地、農民工,與中國即將到來的經濟危機》、《敬愛的領袖:從御用詩人到逃亡者,一位北韓反情報官員眼中的北韓》、《不為人知的敵人:科學家如何面對戰爭中的另類殺手》、《不該被殺掉的微物:濫用抗生素如何加速現代瘟疫的蔓延》、《榮格:分析心理學巨擘》,以及克里希那穆提的《生與死》、《謀生之道》、《論自由》、《心靈自由之路》、《論上帝》等書。樂意與各方朋友交流翻譯心得,個人信箱:selfliao@gmail.com

※本文摘自《喬.拜登:他的中間路線能重振美國嗎?》

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相