上報 Up Media

toggle- 最新消息 《珠簾玉幕》趙露思被爆是楊洋前女友秒登熱搜 網起底兩人演出《且試天下》8大熱戀鐵證 2024-11-27 13:36

- 最新消息 黃巾大媽吼退蕭美琴維安 國安局坦承疏失、3天內提檢討報告 2024-11-27 13:28

- 最新消息 愛你的心超出了「傑憲」!伍佰這首歌神預測 網友瘋朝聖MV 2024-11-27 13:08

- 最新消息 拜登稱以黎協議將實現永久停火 專家認為不太可能的原因在此 2024-11-27 13:01

- 最新消息 【中華隊奪冠】限期 2 天!藏壽司推出不限金額「結帳 8 折優惠」 用手機點副餐、甜點也能抽扭蛋 2024-11-27 13:00

- 最新消息 曝周玉蔻曾約喝「和解茶」 張淑娟:用媒體強暴我怎喝得下 2024-11-27 12:50

- 最新消息 涉霸凌公務員致輕生!謝宜容遭列被告調查 限制出境8個月 2024-11-27 12:46

- 最新消息 遭指不當開除員工 賈永婕喊「邪不勝正」:做善事的勇氣會堅持到底 2024-11-27 12:21

- 最新消息 傳柯文哲曾把陳智菡喻為比特犬 要求「直接出去攻擊」 2024-11-27 12:10

- 最新消息 《知否》馮紹峰離婚趙麗穎後連垮9部戲 新劇演控制狂渣夫「1舉動」惹怒觀眾登熱搜 2024-11-27 12:10

蒙古的傳統服飾。(pixabay)

蒙古是什麼?誰是蒙古人?這些問題的答案並不像乍看起來那麼簡單或明顯。許多不同的族群都自稱是蒙古人;他們大多都生活在今天蒙古國境內或附近,但是也有一些人長期定居在今天蒙古的國境線以外的土地上,他們主要是生活在俄羅斯和中國。

今天的蒙古國(現代蒙語稱為 Mongol Uls)是前蒙古人民共和國(一九二四-一九九二)的繼承者。在一九二一年革命之前,它是中國的一個半自治地區,由於離北京很遠,所以被稱為外蒙古。多數的蒙古族人都住在內蒙古,內蒙古離北京較近,現在是中華人民共和國的一部分。傳統內蒙古的大部分地區主要被劃為內蒙古自治區,一小部分地區另外被編入了相鄰的省分。這個區域住著大量蒙古族人口,二○一○年中國人口普查時是四百二十萬人。這比獨立的蒙古國人口還要更多,後者直到二○一五年才達到三百萬的人口數字。雖然內蒙古的蒙古族人口要遠遠多於蒙古國,但還是遠遠不如兩千萬漢族人口,在內蒙總人口數中蒙古族占不到二十%,因此在當地仍算是少數族群。相較之下,蒙古國的三百萬人則認為自己國家絕大部分都是蒙古人,是真正的蒙古,儘管有許多家庭是與布里亞特蒙古人、俄羅斯人或是中國人通婚而形成的混血家庭。

在中國的其他地區,例如新疆維吾爾自治區和青海省,也有相當多的蒙古族社群,另外在甘肅和中國東北,也就是以前的滿洲(Manchuria),也有少量的蒙古族人。

布里亞特共和國(Buryatia)是俄羅斯聯邦內的一個共和國,該地位於蒙古國以北。雖然這裡的人絕大部分是俄羅斯人,但是布里亞特蒙古人也占總人口的約三十%,今天俄羅斯聯邦的這個共和國及其蘇聯前身布里亞特蒙古自治蘇維埃社會主義共和國都是以布里亞特的名字命名的。雖然布里亞特人的語言屬於蒙古語族,其中一些方言也與蒙古的喀爾喀蒙古(Khalkh Mongol)語言很接近,但是他們並不被當作「純正的」蒙古人,往往都被視為一個獨特群體。1這些區別很重要,因為布里亞特人在一九二○年代的蒙古革命以及蒙古人民革命黨的發展中都扮演了關鍵且具爭議性的與俄羅斯相連繫的角色。

在一九六○年代,歐文.拉鐵摩爾評論了布里亞特蒙古人和主要屬於喀爾喀次群體的蒙古人之間的緊張關係。他的結論是,布里亞特人向西伯利亞的遷徙以及他們與俄羅斯人更緊密的關係使得他們在蒙古人的眼裡「不太像蒙古人」。因此,「布里亞特蒙古自治共和國」的原名被「布里亞特共和國」的名稱所取代:

當布里亞特人使用「蒙古」這個專有名詞時,它在他們口中的意思是「同根發展出的一個更大家族」;但是對蒙古國的蒙古人來說,即便是他們真的說出布里亞特人是「蒙古人」,他們也會有些懷疑。對他們而言,「布里亞特」這個名字非常確定的意思是「和我們蒙古人不一樣的那些人」。

蒙古國人、蒙古人和蒙古

甚至連「Mongolian」和「Mongol」這樣的名稱也很棘手。「Mongolian」指的是認為自己是「Mongol」而且語言是蒙古的喀爾喀蒙古人標準的蒙古語,但是這個專有名詞十分複雜,因為實際上在西方,至少有一百年了,「Mongol」和「Mongolism」被用來描述現在幾乎被普遍稱為唐氏症或唐氏綜合症的基因異常。這種用法起源於十九世紀中葉,它不僅反映出對這種病症患者的不準確研究,也呈現出當時流行的對族群的粗糙分類法。亞洲東部的大部分人口都被聚集在「蒙古人」或「蒙古利亞人種」這個沒有差異性的類別下。西方人認為,唐氏症患者的面孔和東亞人相似,於是就把這個名字套用在他們身上。

到一九六○年代的時候,人們已經意識到使用這樣的術語對於唐氏綜合症患者和蒙古人都是一種冒犯,因為蒙古人沒有呈現出這種病症,他們認為這是一種種族誹謗。隨著亞裔專業人士越來越頻繁參與國際社會的活動,這種尷尬感也越來越大。一九六一年十月二十七日加入聯合國後,蒙古人民共和國成為世界衛生組織的成員國;一九六五年,該國政府正式向世界衛生組織的祕書長發函要求不再使用這種冒犯性術語。一九七○年代,這一用法在世衛組織的文件中徹底消失,在專業交流中也不再有人使用,但是在英語世界裡,這種用法一直持續到一九八○年代,而且在日常口語中並沒有完全消失。

「Mongolian」和「Mongol」可以互換使用,但是一般來說,「Mongolian」的使用限於指獨立蒙古國的公民;而「Mongol」可以更廣泛地用於描述那些說蒙語(Mongol xel)或是說相關的某一蒙古語族語言的人們,或者是自認為是蒙古人的人。「Mongolian」的複數形「Mongolchuud」,即「Mongols」,有的時候被用於表述更概括的意思,指「那些蒙古人們」,其中也包括那些呈現出「蒙古性質(Mongolness)」的人們。

歷史上的蒙古土地

習於游牧生活、善於騎射和擁有高超軍事才能的特質,讓蒙古人在漫長而又時常動盪的歷史中,不同的蒙古群體得以居住並控制從滿洲一直到俄羅斯西南部伏爾加河流域一帶整個歐亞大陸上各個分離的領土。不過,這並不意味著他們控制了他們尋找牧場和權力的整個地區,事實上,在現代之前並沒有一個所謂「蒙古國家」(Mongol state)的概念。就像是著名的英國蒙古學家查爾斯.鮑登指出的那樣,「即使以最為寬泛的估計,說一九一一年底之前存在一個現代意義上的蒙古國家也是有時代錯誤的。」

本書關注的主要重點是一九一一年建立的那個國家的當代繼承者,也就是今天的蒙古國領土,即以前的蒙古人民共和國,現在也仍然常常被人們稱作外蒙古。作為唯一的一個由蒙古人完全控制的國家,我們有站得住腳的理由將它視為蒙古文化的中心,尤其是政治文化的中心,無論是在歷史上還是今天都是如此。這裡有古代的都城哈剌和林(Karakorum)和今天的首都烏蘭巴托。蒙古是一個在二○一九年初估計人口為三百二十萬人的小國家,這個數字正在以年增一.四四%的速度增長。這個國家有九十五%的人口是蒙古族,他們大多數信仰藏傳佛教。然而薩滿信仰(shamanism)―一種在佛教傳入很久以前就被蒙古人和其他東北亞民族信奉的複雜信仰系統―也一直扮演著蒙古文化的一個中心角色,並補充和經常影響蒙古國的藏傳佛教分支。雖然絕大多數蒙古人在傳統上(如果不是在生活實踐上)是佛教徒,但是蒙古國的西部還有一個小規模的穆斯林社群,其中大多數人在民族上是哈薩克人,但有些人認同自己是蒙古人。

另外已經提及的兩個蒙古地區將不在此做詳細的介紹。相鄰的內蒙古生活著四百萬蒙古人,自從一九四七年以來,這裡就是中華人民共和國的內蒙古自治區。如前文所言,內蒙古的蒙古人口比獨立的蒙古國更多,即便他們在這個兩千五百萬總人口的自治區裡只占總人口的二十%左右。內蒙古的絕大多數人口是漢族,而蒙古人在他們的故土上被正式認定的少數民族地位已經讓人開始擔憂蒙古人的語言、文化和傳統游牧生活方式正面臨著威脅。蘇聯人雖然曾經將俄語和俄羅斯文化帶到蒙古人民共和國中,但全國人口幾乎都是蒙古人的蒙古國本身並無這樣的文化威脅,尤其是在蘇聯解體以後。現在只使用蒙古國作為國名的國家可以理所當然地將自己視為現代蒙古文化的倡導者。另一個重要蒙古人社群位於布里亞特共和國,這個共和國目前是俄羅斯聯邦境內的一個共和國,它的首都是烏蘭烏德。布里亞特共和國位於蒙古的北邊,和貝加爾湖東岸和北岸相接,目前人口中有約三十%的蒙古人,七十%的俄羅斯人。

蒙古人和他們的語言

生活在蒙古和其他蒙古地區的人被簡稱為「Mongols」或「Mongolians」,實際上他們各屬於許多不同的部落聯盟,主要的部落包括喀爾喀(Khalkh)、衛拉特(Oirats,瓦剌)、布里亞特(Buryats)和卡爾梅克(Kalmyks)、巴爾虎(Barga)和察哈爾(Chahar,包括其他南方蒙古人在內)。喀爾喀蒙古是蒙古國的多數,他們的語言―喀爾喀蒙語―被採納為該國的國家標準語言。其他不同種類的蒙語被視為方言,但是有一些語言,比如布里亞特語、衛拉特語、卡爾梅克語則主張擁有獨立的語言地位。在中國境內的內蒙古,官方的標準蒙語被稱為南方蒙古語(Southern Mongolian,亦稱內蒙古方言)。這樣的分類是根據它是一組南方蒙古語的集合,包括察哈爾、鄂爾多斯(Ordos)、巴林(Baarin)、科爾沁(Khorchin)、喀喇沁(Kharchin)和阿拉善(Alasha, Alxa)。正如人們預料之中的,這些不同蒙語口語形式之間存在著可以互相理解的連貫性,內蒙古的蒙語標準發音是以南方方言為基礎,但這種方言和烏蘭巴托的蒙語發音沒有太大的區別。

蒙古國的蒙語和內蒙古的蒙語之間的差異是由於使用的文字不同而凸顯出來的,這些文字和漢字沒有任何關聯或相似之處。內蒙古的蒙古族生活在以漢語為主的環境中,出於實用目的,他們需要使用雙語,保留了傳統的豎寫式的文字,這種文字的歷史可以追溯到十三世紀,和轉九十度的阿拉伯文字母略為相似。這種相似性提供了一個線索,說明了它和古敘利亞字母(ancient Syriac script)的遙遠起源連結。敘利亞文是一種在古代中東地區使用的文字,曾用來書寫一種閃語族(Semitic languages)中的語言――阿拉姆語(Aramaic)。蒙古國使用的則是西里爾字母,這是該國與蘇聯的長久連繫期間由俄羅斯人引入的。自一九九一年以來,蒙古正式承諾將恢復蒙古傳統字母,儘管它已經被重新放到了學校課程中,但除了作為裝飾外,很少被使用。

從世界的征服者到被邊緣化的游牧部落

所有的蒙古人都清楚地了解成吉思汗的偉大影響,而且大多數人也都對此感到自豪。成吉思汗是一位「世界征服者」,西方人更熟悉他名字的波斯語或突厥語版本―「Genghis」。他在十三世紀時開始了蒙古世界的擴張,當時他成功地統一了互不相干、相互交戰的蒙古部落,並為建立一個向西延伸至歐洲的帝國奠定了基礎。雖然今天的蒙古國承認這一事業所造成的殘暴和屠殺,但是人們明白,在蒙古的國家現代化和發展工程背後,有必要恢復成吉思汗時代的一些昔日光輝。

蒙古人對於成吉思汗及其繼承者們的軍事和外交成就感到自豪,但是作為大軍征服目標的人們就不一定有同感了。蒙古帝國在成吉思汗的繼承者們手中繼續擴張,在他的大汗繼承人窩闊臺汗(Ögödei Khan)的統治時期尤其如此;拖雷汗(Tolui Khan)控制了蒙古故地;察合臺汗(Chagatai Khan)控制了中亞和今天伊朗的部分地區,他的名字也在突厥察合臺語(Turkic Chagatai language)中得以延續,這門語言一直到十九世紀時仍然是草原地區的通用語;還有拔都汗(Batu Khan)和斡兒答汗(Orda Khan),他們的領土是蒙古帝國的最西邊疆,已經到了歐洲的邊境。真正參與這些地區軍事征服行動的蒙古人數量相對是較少的,因此這些勝利者們必須要從當地的菁英中招募官員來管理他們的新領土。所以,在這些偏遠地區,蒙古語從來沒有像其下屬行政人員的地方語言那麼重要。波斯語不僅是我們今天所熟知的波斯或伊朗領土上的語言,也是中亞大部分地區的語言,印度北部和阿富汗也使用波斯語,當地的波斯語版本被稱為達里語(Dari)。波斯語也是這個地區最為重要的書面語,波斯語史料也對人們了解蒙古人的統治提供了寶貴的見解;相較於波斯語文獻,現存的蒙古語文獻很少有能夠與之媲美的。就像是名字中所體現的那樣,印度次大陸上的蒙兀兒(Mughal,即「蒙古」)皇帝們都是蒙古後代;他們是蒙古皇帝帖木兒(Timur)的後人。

幾乎整個亞洲都或多或少受到蒙古人的影響。他們對於歐亞大陸的征服殘酷而無情,生命的損失是巨大的。傳統的生活方式,特別是那些有文化的都市社會生活遭到了破壞,在某些情況下甚至被剷除了。蒙古西征大軍造成破壞的最著名例子就是一二五八年旭烈兀的軍隊和一四○一年帖木兒的軍隊對巴格達的洗劫。作為阿巴斯哈里發的首都,巴格達也是穆斯林文化的象徵中心,蒙古人對它的破壞是對伊斯蘭在其中心地帶的權威最沉重的打擊。該城的建築遺產被摧毀,被稱為智慧宮的大圖書館也被破壞,裡面的收藏被扔進了底格里斯河。

蒙古人是游牧民族和戰士,似乎對於保存或重建被他們洗劫的城市文明毫無興趣。但是,他們所征服之地的優秀建築師和建設者被運送到蒙古人的中心地帶,在那裡被奴役,為征服者建造新的城市。儘管在被征服的過程中遭到了破壞,但是以前存在的伊斯蘭城市文化仍有足夠的保留;勝利者在入侵後建立的汗國並非原來蒙古人草原社會的複製品,而是融合了中亞傳統和穆斯林元素的混合文化。

在中國,元朝是一二七一至一三六八年的官方統治家族。蒙古人忽必烈汗在上都(Xanadu)建立了元朝,這裡位於今天內蒙古錫林郭勒盟的多倫附近。忽必烈汗在位於今天北京的汗八里(Khanbalig,中文稱大都)重建了都城,他以大汗的身分,聲稱要在這裡對整個蒙古帝國行使主權,儘管長期的分裂過程此時已經開始了。雖然他們聲稱自己是一個中國王朝,而且和中國人有各種商業和其他方面的接觸,但是蒙古統治菁英從未完全漢化。他們和中國的本土居民保持距離,在行政管理、建築和許多其他服務都仰賴引進的中亞官員,這些中亞官員之中大部分是穆斯林。中國人對元朝的看法往往是負面的,他們認為元朝是一個「野蠻人」的征服政權。蒙古人在一三六八年被以漢人為主的明朝趕出了中國,在這次嚴重的軍事挫敗後,他們撤到了相對安全的草原故土上。他們加強了傳統的蒙古社會和政治結構,並不時地對明朝的軍事力量予以騷擾。防禦蒙古人進一步重新征服中國的企圖是明朝重中之重的任務,這一戰略的重要組成部分就是加固已有的長城網絡,用兼具士兵和農民作用的社區駐紮在邊境上。蒙古軍隊此後從未再對中國王權產生嚴重的威脅。

即使在明朝作為一個「中國」王朝掌權後,之前統治者的影響力並沒有完全消除。蒙古人行政管理的許多方面依然存在,包括對穆斯林中間人的任用,他們因為專業的天文學知識而在朝廷中受到特別的重視。在內部派系紛爭和農民叛亂後,明朝統治家族最終崩潰了。一支滿洲人的軍隊,也就是歷史上蒙古人在草原上的主要對手,於一六四四年「入關」,向北京進軍,建立了一個新的王朝―清朝;對中國人而言,這又是一個「野蠻人」的征服政權。成吉思汗的繼承人曾經以亞洲征服者的身分出現,但是現在卻被邊緣化,被限制在中國的邊疆。

成吉思汗的傳奇遺產

對於成吉思汗的紀念仍然是蒙古意識中的核心部分,並經常被重新喚起,為民族情感注入新的活力。在一九三○年代,歐文.拉鐵摩爾從中國前往位於黃河河套上的內蒙古鄂爾多斯地區,尋找傳說中成吉思汗的「聖所」―Ezen Khoroo(伊金霍洛,意思是主公的營帳或圍地)。在拉鐵摩爾的《蒙古遊記》中,他講述了幾個版本的關於成吉思汗之死的傳說。雖然在細節上有所不同,但是這些情節中都包括他不顧一個女人的意願而強行接近她的內容,或者至少是違反她的丈夫或父親的意願,然後被這名女子抽出藏在衣服下的匕首閹割和殺死的情節。然而,成吉思汗並不會永遠死去,而是隱遁起來療傷,以便在危難的時刻重新現身,成為蒙古人民的救星。這些故事和伊斯蘭教的十二伊瑪目派傳統中的隱遁伊瑪目,或是中世紀文學《亞瑟王傳奇》(Matter of Britain)中的亞瑟王有著相似之處。除了這些傳說之外,沒有確鑿證據可以證實他是以上述方式死去的故事,但是他的那部分傳說是一個有力的隱喻,說明了十四世紀以後繼承成吉思汗血脈的帝國(Chinggisid Empire)衰落後的蒙古人狀況。而在中國最後一個王朝―清朝(一六四四-一九一一年)建立之後,他們在中國人的手中被閹割,淪為滿洲人的附庸。

關於 Ezen Khoroo(伊金霍洛)是否真的是成吉思汗的衣冠塚存在著巨大疑問,但是這裡成為成吉思汗崇拜的中心地點,並且一直保持著這樣的地位。人類學家在報告中告訴我們,在第二次世界大戰結束以後不久,蒙古的愛國者就在這裡為「世界的征服者」舉行了宗教儀式並且宣示效忠,他是蒙古人身分認同的象徵。拉鐵摩爾參與並詳細描述了複雜的操作和錯綜複雜的儀式,其特徵如同一場政治儀式,一場宮廷接見,或是歡樂的造勢活動一般,是一場精神性的儀式。我們無法確定這些儀式是不是源於傳說,或者說,這些傳說是否是為了解釋這些儀式而被建構出來的。

對獨立的蒙古國統治者來說,成吉思汗的主要崇拜中心並不在他們的國境之內,而是在中國的境內,這在政治上是不利的。然而,另一個宣稱是這位偉大戰士長眠之地的地點是烏蘭巴托東北肯特省的不兒罕合勒敦(Burkhan Khaldun),這個地點的確是在蒙古國境內。如果有考古學上的證據可以支持這一主張的話,那麼它將會給烏蘭巴托的政府帶來巨大的好處,但是到目前為止,還沒有出現任何的證據能證實這些傳說。在成吉思汗死去以前,就已認定這座山是有精神意涵的傳統地點,成吉思汗指示這裡是他祖先出生的地點,應該受到他後人的尊敬。幾個世紀以來,一直有薩滿活動的儀式在山頂上的聖塚前進行,但是這種活動在一九三○年代的宗教迫害中被禁止了,一直到二○○三年才恢復,在二○一五年時,這座山被宣布列入世界文化遺產的名單中。

作者簡介

邁克‧迪倫(Michael Dillon)

邁克‧迪倫(Michael Dillon)是杜倫大學當代中國研究中心的創始主任,曾在那裡教授中國現代史課程。他也是英國皇家歷史學會和英國皇家亞洲學會的會員,曾於2009年在北京清華大學擔任客座教授。40多年來,他的足跡遍布中國和中亞地區,並能用漢語和蒙古語溝通和閱讀。著有《中國:一部現代史》(China: A Modern History)。

譯者簡介

苑默文

自由譯者,現居臺灣。喜愛歷史與閱讀。翻譯作品有《中斷的天命》、《伊本•巴杜達遊記》、《絲綢之路》、《絲綢之路續篇》、《波斯人》等。

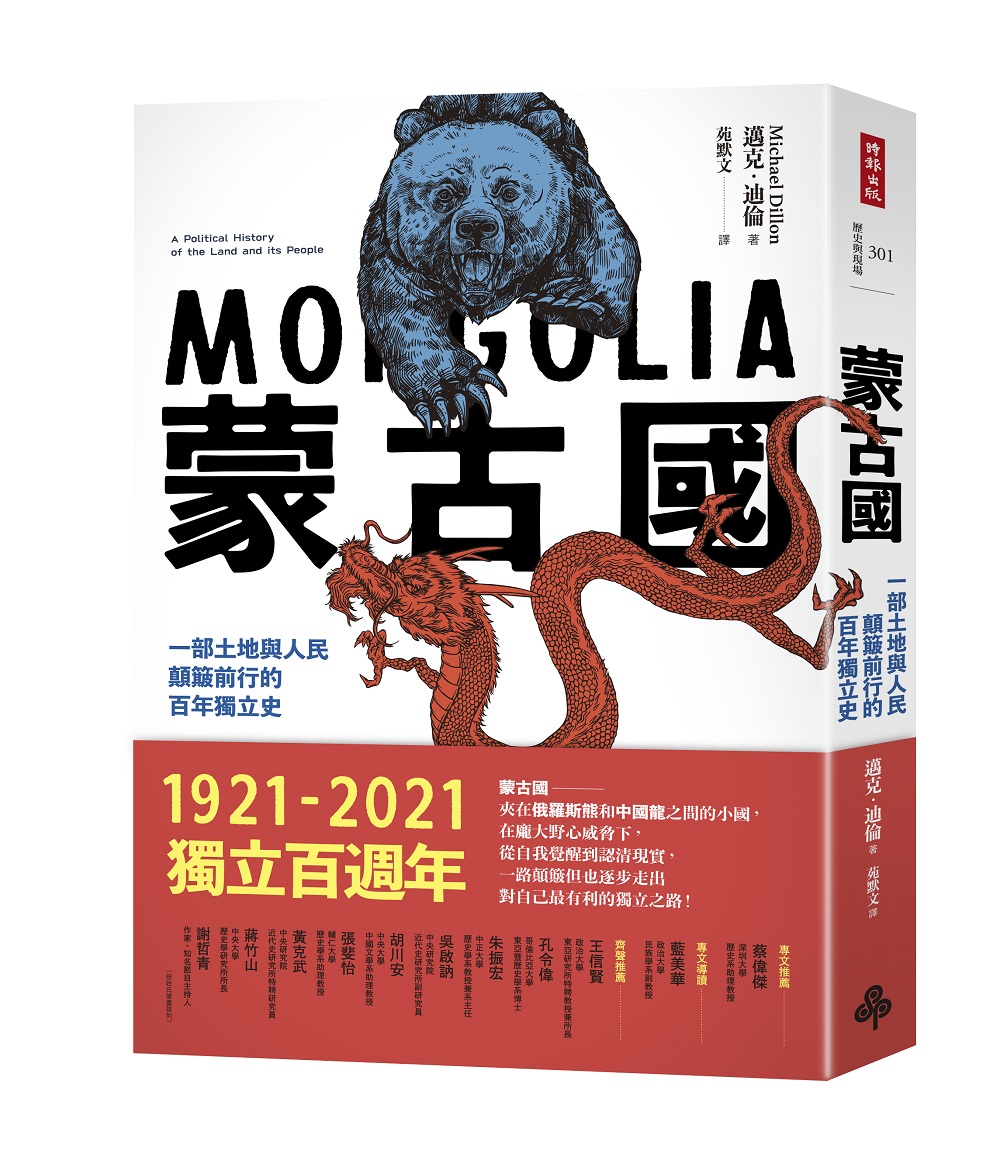

※本書擷取自《蒙古國:一部土地與人民顛簸前行的百年獨立史》

熱門影音

熱門新聞

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧擁吻訣別 她含淚哀求他「這句話」全網哭翻求番外篇

- 傳賴清德想把500元鈔票改印「中華隊奪冠照」 央行確定發行12強紀念幣

- 《深潛》成毅新劇搭檔《大夢歸離》古力娜扎 台灣女星演武林高手劇照曝光全網認不出

- 大風吹時間!《英雄聯盟》LCK 賽區各大戰隊轉會期 11/23 人事異動整理

- 【世棒爭冠戰】台日先發投手年薪差31.5倍 中華隊若奪冠每人獎金可望破千萬

- 《大夢歸離》侯明昊錄真人秀在非洲草原拉屎 全程被外國遊客拍下秒登熱搜糗爆

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧生死訣別掀淚海 她與「崔十九」從宿敵變知己全網感動

- 【世棒四強賽】贏了!「中華隊 vs 美國」吳俊偉成功關門 中華隊8:2搶下首勝