上報 Up Media

toggle- 最新消息 不斷更新/【世棒四強賽】「中華隊 vs 美國」中華隊9局三上三下未建功 暫以8:2領先 2024-11-22 14:17

- 最新消息 賴清德總統出訪南太三友邦 國安局長蔡明彥先行維安視導 2024-11-22 14:15

- 最新消息 清華大學擬併中華大學 將設「清華平方科技園區」發展半導體 2024-11-22 13:51

- 最新消息 英王查爾斯三世加冕禮花費高達29.5億元 逾半民眾表態反對政府買單 2024-11-22 13:48

- 最新消息 【京華城弊案】朱亞虎200萬交保 李文宗11/26開延押庭 2024-11-22 13:30

- 最新消息 【世棒四強賽】峮峮也來了! 啦啦隊女神團美到登上東京巨蛋大螢幕 2024-11-22 13:10

- 最新消息 「巴西川普」波索納洛涉嫌政變 與4將軍企圖毒死或炸死正副總統 2024-11-22 12:50

- 最新消息 賴清德總統任內首次出訪選擇南太 黨政人士曝戰略考量 2024-11-22 12:40

- 最新消息 《大夢歸離》侯明昊錄真人秀在非洲草原拉屎 全程被外國遊客拍下秒登熱搜糗爆 2024-11-22 12:34

- 最新消息 【有片】露面了!謝宜容鞠躬道歉 落淚稱對不起家屬:孩子成冷冰冰遺體 2024-11-22 12:20

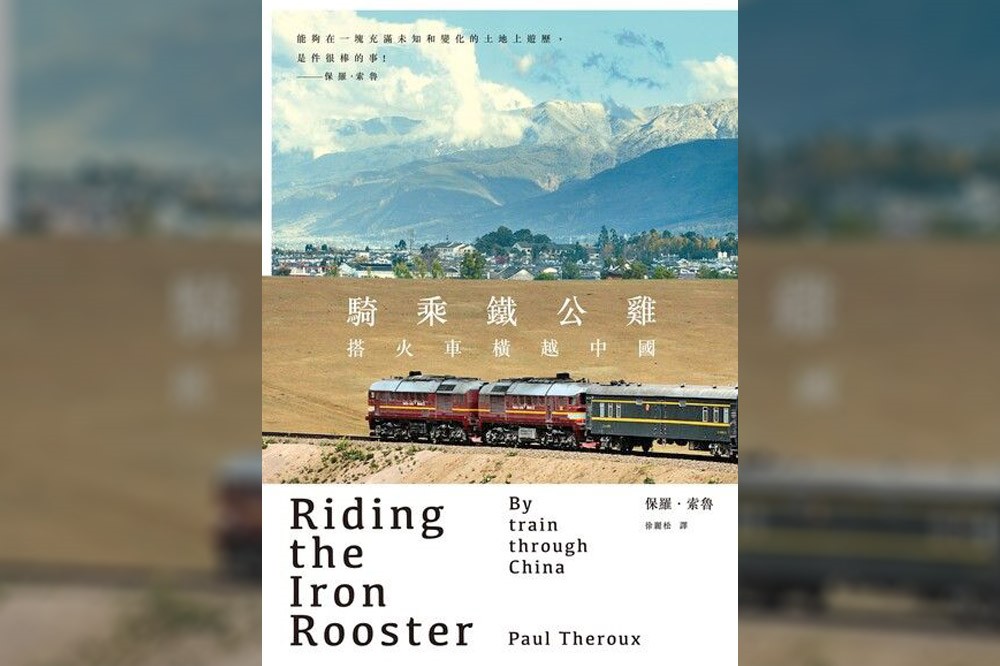

1980年代的中國變化讓人眼花繚亂。中國人從謹小慎微變得暢所欲言,對他這個外國人相當友好、坦誠、熱情。幾乎所有人都支持鄧小平的改革開放政策。(湯森路透)

中國的地景中最普遍、最顯著的特徵是人,而且通常是為數眾多的人。每當我凝視一片風景,都會看到其中有個人在看著我。

保羅·索魯

「鐵公雞」上所呈現的中國的國民性

一九八六年,美國作家保羅·索魯來到巨變中的中國,在十二個月的旅行中,他搭了將近四十輛火車,從東到西,從南到北,走過了中國幾乎所有的省份和重要區域,他去過的地方之多,連接受他訪問的中宣部高級官員都自歎不如。當然,除了火車之外,他還坐過飛機、汽車和輪船等其他交通工具,但他乘坐最多的還是被其戲稱為「鐵公雞」的火車:「這個國家從南到北充滿令人震撼、不解、感到矛盾的事物,而搭火車可以幫助旅行者建立視覺上的聯繫。」

一九八零年代中國的火車,大都是慢車,即便是號稱特快的列車,與今天的高鐵相比,仍然慢得像蝸牛。我記得直到九零年代初北上讀大學,從成都到北京需要耗費三十八個小時。有時,找了很多關係也買不到有座位的票,只能買站票,意味著要站三十八個小時。若是春運期間,蜂擁而上的農民工將廁所也擠滿,根本找不到地方上廁所。所以,最好的辦法是,三十八小時不吃不喝,也不上廁所。那時還年輕,這樣的罪還受得起。

保羅·索魯搭乘的火車,大都是我當年坐過的那種火車,甚至是更糟糕的支線列車:冬天沒有暖氣、夏天沒有冷氣,冬天像冰窟、夏天像蒸籠。列車員往往兇狠如暴君,視乘客如奴隸,他們並不是壞人,只是工作太累了。保羅·索魯是旅行作家,坐過條件比中國更差的非洲、印度和南美國家的火車,他見怪不怪。但讓他歎為觀止的是中國火車上的廁所。他認為「中國的火車有時真是糟得可以」,其原因之一就是,在其坐過的數十列火車上,「其中沒有一輛的廁所不是髒得像豬圈」。火車上的廁所看起來像小朋友設計的傑作:「地板上有個洞,直徑大概三十公分。這個廁所正以時速八十公里穿越中國北方的冰天雪地。廁所沒有管道或擋板,透過地上的洞,可以直接看到底下的冰雪飛馳而過。冰冷的空氣從洞口猛灌進來。如果有人傻到願意使用這個廁所,他會發現他身體上一個通常不可能被凍傷的部位被嚴重凍傷了。奇怪的是,乘客一個接一個走進這間『屁股急凍室』。」

一列火車車廂,往往就是一個隨時變動的小社會。保羅·索魯用不熟練的中文與在火車上偶遇的各種類型的乘客聊天。那時,中國人在火車上遇到「老外」的幾率不太高,人們樂意跟「老外」聊天,多半還會「實話實說」。保羅·索魯沒有遭遇過「東方快車上的謀殺案」,他卻發現,中國人在火車上的表現最能體現其民族性格,魯迅說的「國民劣根性」並非閉門造車的詞彙。「中國人穿衣服和打包行李都一絲不苟,可是卻會到處亂扔垃圾,也可以把廁所搞成人間地獄。」

即便在當天就可以抵達的短途鐵路旅行中,中國人還是有辦法讓整輛火車變成垃圾場。車上幾乎所有乘客都在把有限的空間弄髒。有一次,保羅·索魯發現,短短兩三個小時內,乘客們就在桌上堆滿東西——鴨骨頭、魚骨頭、花生殼、餅乾包裝紙、瓜子殼、橘子皮、尿布等。他感到迷惑不解:「中國人有時很整潔,可是有時卻會讓垃圾堆積,這時他們不只是邋遢,甚至可以說是自得其樂,仿佛垃圾多是生活富足的表徵。車廂中菸氣瀰漫,而且非常擁擠,得費九牛二虎之力才能穿過走道,到處瀰漫臭味,尖叫聲此起彼伏。」原因很簡單,中國人好面子,將自己收拾得乾乾淨淨,卻普遍缺乏公共道德,在不是自己擁有的公共場合,通常旁若無人、為所欲為。

毛澤東,這個名字已經臭名昭著

一九八六年,文革結束不到十年,中國人徹底將文革拋到腦後,彷彿一切都不曾發生過,人們不願回憶、更不願追責,受過迫害的人跟加害者和諧共存——有錯的是四人幫及其爪牙:「那齣為時整整十年,從內蒙到西藏、在中國所有城鎮村莊上演的恐怖劇本,都是四個乾癟惡魔的傑作。沒有任何紅衛兵被要求以個人身份為當時的恐怖行為負責,沒有人遭受審判。」在一次美國駐華大使舉辦的晚宴上,學者和翻譯家、《一九八四》的譯者董樂山告訴他說,文革比小說中的情節糟太多了。

保羅·索魯發現,幾年前還相當熾熱的毛澤東崇拜如今已然降到冰點。他在上海的英語角與一位在抗戰期間為美軍當過翻譯的老先生聊天時,老先生直言不諱地指出:「毛澤東晚年患了癡呆症。一九五七年以後,毛澤東就變了一個樣,他不斷犯錯誤,而且很容易被林彪和四人幫誤導。」他遇到的一位大學生告訴他:「毛澤東不像任何其他中國人,我覺得他看太多書了,他開始想讓自己在中國歷史上留名。他是個高傲而自命不凡的人物,他的行為跟皇帝沒兩樣。」甚至連中共官方派去陪同並監視他的公務員房先生也表示,他厭倦毛澤東、厭倦政治言論,所有政治象徵和歌曲都令他反感。

保羅·索魯特意從長沙坐支線列車到毛澤東的故鄉韶山參觀。在文革高峰期,這裡每天都有數萬紅衛兵和朝聖者來訪,還有來自其他國家的絡繹不絕的毛主義者前來參拜。但如今,毛澤東故居門可羅雀。故居的停車場有非常多停車位,許多是為大型巴士而設的,但沒有任何一輛車停進去。毛澤東故居附近的賓館和餐廳也都是空空蕩蕩的。作者感歎說:「韶山的洶湧人潮成為追憶,時間早已將這個小城遺忘,仿佛只留下鬼魅和回音。在其他地方,這種空寂的氣氛很容易讓人覺得沮喪,但這裡的缺乏人氣卻帶有某種健康的特質——還有什麼比拒絕崇拜政治人物更健康?」

如歐威爾所說,誰控制了歷史,誰就控制了未來,毛澤東故居所展示的,是一部徹頭徹尾的偽造的歷史。中共是偽造歷史的高手:故居中有多達十八間展室用於介紹毛的生平,但僅有最後一間被用於呈現一九四九年至於一九七六年毛統治中國的二十七年,時間在這裡忽然被高度濃縮。展廳中完全沒有毛信任和重用的妻子江青的影子,也沒有其親密戰友林彪的名字,這兩個在毛的生命歷程和中共黨史中相當重要的人物被人間蒸發了。整個一九六零年代只用一張照片代表——一九六四年,中國首次進行原子彈試爆。除此之外,那十年彷彿完全不存在。造成數千萬民眾死亡的大饑荒和文革沒有任何史料來呈現。

毛澤東博物館內設有一間紀念品商店,但裡面沒有毛主席像章、沒有毛主席畫像、沒有《毛語錄》,也沒有其他毛的著作。保羅·索魯問售貨員,什麼時候才會販賣毛的物品?對方懶洋洋地說,那些東西賣不出去。要是在文革時代,單憑這一句話,這位工作人員就會被打成反革命。有趣的是,這裡出售的商品無不呈現出毛生前厭惡的資本主義的色彩:帶有香港女星彩色照片的鑰匙圈、香皂、梳子、面霜、花生糖、香菸等。

保羅·索魯將毛澤東故居形容為瀰漫著霉味的老舊的邪教聖堂,「教徒早已奪門而出,將身上的服裝撕碎,再也沒有回來」。所以,如今它的空寂,凜冽地反映出人們的漠然,「就某個角度而言,漠視比摧毀更戲劇化,因為它已然存在的事實只是更尖銳地嘲諷著它的曾經」。然而,保羅·索魯還是沒有真正讀懂中國,中國的歷史是循環式的,同一個鬧劇不久之後會按照同樣的劇本重演。三十年後,習近平時代的中國,毛澤東再度被推上神壇,韶山再度成為紅色旅遊的目的地,習近平的個人崇拜幾乎就是對文革的拙劣模仿,毛借屍還魂了。

這一幕場景大概是保羅·索魯做夢也想不到的:二零二一年夏天的東京奧運會上,中國隊獲得了場地自行車女子團體競速賽冠軍。在頒獎典禮上,零零後選手鮑珊菊和鍾天使在其運動服上別上毛主席像章——這是一九八四年中國參加奧運會以來首次出現的場景。

唯有親眼見過西藏,才能理解現在的中國

一九八六年的中國,沒有人佩戴毛主席像章,也沒有人在家中懸掛毛主席像。但保羅·索魯帶到西藏、送給藏人朋友的每一張達賴喇嘛的照片,都對方奉若珍寶、頂禮膜拜。藏人對達賴喇嘛的愛遠比中國人對毛澤東的愛堅韌持久。就此而言,雖然達賴喇嘛流亡在外、不能回到自己的祖國,但他從精神上打敗了從毛澤東到習近平的每一個中共黨魁。

一九八零年代的中國,當然不是後來在人們的回憶中被高度美化的「黃金時代」、「解放時代」或「自由時代」,鄧小平的暴政比毛的暴政有所收斂,但共產黨依然時不時地「亮劍」:一場「嚴打」,刑場留下數十萬冤魂;反對資產階級自由化和清除精神污染,亦堪稱小型文革的回潮。但是,從保羅·索魯當時可以到中國所有的邊疆地帶——內蒙、新疆、雲南、西藏等地——自由旅行這個細節就可看出,那時即便對外國旅行者而言,自由度也比後來大得多。

今天的西藏,外國人很難進入,更不可能攜帶大包達賴喇嘛的照片進入——這樣的外國遊客,會被立即驅逐出境。儘管今天中國修通了青藏鐵路,卻沒有給藏人帶來更大的自由,反之,鐵路帶來的是更多的奴役。這種二元對立是不可調和的:當藏人表示連那些公路和學校都是中國對西藏施暴的象徵,中國人似乎更相信他們面對的是一味留戀過去的野蠻民族。

一九八零年和一九八六年兩次到中國長途旅行的保羅·索魯,對中國的變革給與充分肯定,但也冷眼看透這場改革的限度,西藏和藏人被中國殖民奴役的命運就是其重要的參照係。就此而言,他比中國的那些體制內的改革派、開明派知識分子都要聰明、深刻且更具有普世人權觀念。他寫道:「任何為中國的改革措施辯解或對其有所留戀的人都必須面對西藏,才不會忘記中國可以多麼頑冥不靈、麻木不仁、而且物質主義。他們居然真的相信這是進步。」

當時,保羅·索魯僱用了一位漢人司機開車載他到拉薩。結果,剛出發不久,這個大言不慚的司機就因為高原反應,將車開得翻倒在雪地和泥濘中。此後,只好由保羅·索魯自己開車前行。這個走遍世界、看遍紅塵的旅行家,對正在大興土木的北京、上海、廣州等大城市無甚好評,對青島、昆明、西安有一些正面評價,讚不絕口的卻只有拉薩。他寫道:「拉薩是中國唯一一個從頭到尾令我感到快活的地方,我熱切地進城,歡喜地享受待在這裡的每個片刻,非常不想離開。我喜歡它的小,它的友善,它車輛稀少的平坦街道,而且每條街道盡頭都是一幅壯美的西藏高山景致。我喜歡這裡的清澈空氣和燦爛陽光。……在更遠方,山峰更高,顏色更藍,更深厚的積雪使它們的輪廓更加柔美。」這就是旅行家與普通遊客的天壤之別:一般人只滿足於到此一遊,喜歡高樓大廈;而旅行家卻能在一般人認為是不毛之地的地方發現真正的美。

保羅·索魯對藏人的命運充滿同情,但更多的是欽佩:「西藏人天性中沒有當機器人的成分。身為遊牧民族或遊牧民族的後裔,作為全世界最空曠地區的居民,他們高度獨立,比任何雷鋒之輩都有更高的自主性。他們幾乎永遠面帶笑容,他們很少顯得疲勞倦怠。他們動作迅速,但總是不慌不忙,從來不需要跑步趕路。」反之,他諷刺那些自以為進步和現代的中國人說:「中國人自己過於孤立,無法理解許多有理性的人類對他們提供的進步和現代化版本是多麼深惡痛絕。這個現象一方面是由於中國人的缺乏敏感度,以及他們的孤立所導致的笨拙。總之,他們的認真嚴肅毫無用處;況且這種嚴肅並不代表他麼特別聰明睿智,因為嚴肅的態度經常表示某個人其實空洞而愚蠢。」可惜,沒有中國人願意傾聽他的逆耳忠告。三十多年後的中國,正是在這種摧毀一切的物質主義和實用主義的方向上奪命狂奔。

學生運動能將中國變得更好嗎?

保羅·索魯乘坐火車,從歐洲穿越蘇聯、蒙古到中國,一路上,他觀察到「波蘭的憤懣、俄國的鬱悶、蒙古的困乏」,「那種自我壓抑和與其相對的貪婪,那種食物短缺,滿街破車的情形」。與之完全不同的是,中國正在迅速轉變,一派全新的氣氛和興旺的景象,短短不到五年時間,中國的變化讓人眼花繚亂。中國人從謹小慎微變得暢所欲言,對他這個外國人相當友好、坦誠、熱情。幾乎所有人都支持鄧小平的改革開放政策,人們擔心的只是這一政策可能被終結、鄧小平會不會像晚年的毛澤東那樣因老糊塗而犯錯誤。

經過再三請求,保羅·索魯見到一名中宣部高級官員。這個自稱姓胡的官員,穿西裝打領帶,有點趙紫陽那種「新形態的共產黨員」的范兒。他英文流利,有時會說一些真話。但他的談話表明,官方的開放政策,只是希望政治上有限的改革帶來經濟發展,不包括啟迪人心、發揮快樂的想像力這些東西,更不包括西方的民主、多黨制和選舉。

保羅·索魯到中國這一年,正好發生毛時代之後最大規模的學生運動,中共總書記胡耀邦因此下台。那時,並沒有多少中國人同情和支持胡耀邦,有人告訴保羅·索魯,胡耀邦「真正的問題是他太多嘴了」。更有人說,胡耀邦太過衝動,「這種人能當中國這個泱泱大國的領導人嗎?永遠不能」。三年後,因胡耀邦突然去世而引發更大規模的學生運動和民主運動,並不是人們有多麼熱愛胡耀邦,而是藉此表達對現實的不滿——就如同文革後期,因周恩來的去世而引發「四五」運動一樣,人們只是藉此表達對毛澤東倒行逆施的不滿。周恩來只是用來「草船借箭」的,至於周恩來對毛澤東的所有罪惡都有份參與的事實,人們選擇暫時視而不見。

保羅·索魯發現,學生的不滿非常真實,但也有些迷亂。他在北京大學未名湖畔與一群溜冰的學生交談,一名哲學系學生告訴他:「中國很多學生的問題是他們沒有權力意志。」這時典型的尼采的用詞,但如何使用「權力意志」,這個對外來思想生搬硬套的學生則語焉不詳。他進而觀察到學生的抗議活動帶有某種儀式性的期末成分,是半吊子的:「高昂的興致,逗趣的帽子,一定程度的搞笑。」後來,這些特徵在八九學運中體現得淋漓盡致。但學生們沒有想到,一場街頭嘉年華會演變成一場大屠殺。

保羅·索魯已隱約感覺到一場更大的風暴將降臨:政府改革開放的速度和方向,與民間尤其是急不可耐的學生的期待出現越來越大的差距,這張弓越繃越緊,遲早有斷裂的那一天。中共當局從來不想進行真心實意的政治體制改革,真正的政治體制改革,必然會取締中共一黨獨裁的地位。另一方面,學生和知識分子對於中國應當如何改革卻並無切實可行的方案,他們受制於五四運動以來的激進主義傳統,以及更長遠的中國士大夫「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂」的傳統,以「精神」作為「組織原則」,卻一次次釀成大禍。用思想史家林毓生的話來說就是:「用‘精神’來聚集與發揮的‘政治訴求’必須堅持它的完整性與崇高性。這種無法妥協的精神性(或宗教性)政治活動,直接引發了中共領導層的恐懼感,並導致了他們,在其他條件的影響下,過度的反應。」保羅·索魯離開中國三年之後,北京及他去過的許多城市,捲入一場血雨腥風的大屠殺。中國由此與走向自由的可能性擦肩而過。

※作者為美籍華文作家,歷史學者,人權捍衛者。蒙古族,出身蜀國,求學北京,自2012年之後移居美國。多次入選百名最具影響力的華人知識分子名單,曾榮獲美國公民勇氣獎、亞洲出版協會最佳評論獎、北美台灣人教授協會廖述宗教授紀念獎金等。主要著作有《劉曉波傳》、《一九二七:民國之死》、《一九二七:共和崩潰》、《顛倒的民國》、《中國乃敵國也》、《今生不做中國人》等。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相