上報 Up Media

toggle- 最新消息 《核管法》三讀通過 行政院:核三廠2號機無延役規劃 2025-05-13 22:31

- 最新消息 《核管法》修法三讀通過 朱立倫:不能再被意識形態綁架 2025-05-13 22:17

- 最新消息 氣候暖化影響睡眠 科學家:總是開冷氣就永遠無法適應 2025-05-13 22:03

- 最新消息 中配亞亞遭驅逐出境 沈寂45天首發聲:台灣沒資格遣返中國人 2025-05-13 21:48

- 最新消息 祭出稀土禁令後 消息人士稱北京已首度簽發出口許可 2025-05-13 21:40

- 最新消息 棄保潛逃加重刑責 《刑法》三讀修正增「不法關說罪」最重判5年 2025-05-13 21:28

- 最新消息 柯文哲哽咽稱好友李文宗被冤獄 庭訊喊:關我就好!其他人先放走 2025-05-13 20:55

- 最新消息 朱亞虎翻供!稱柯文哲與應曉薇談過京華城案 今改口:只是推測 2025-05-13 20:40

- 最新消息 台鐵新制6/23上路 誤點10分鐘可退票免收手續費 2025-05-13 20:13

- 最新消息 凱凱案保母遭重判 兒福聯盟再道歉:提3大作為徹底檢討 2025-05-13 19:53

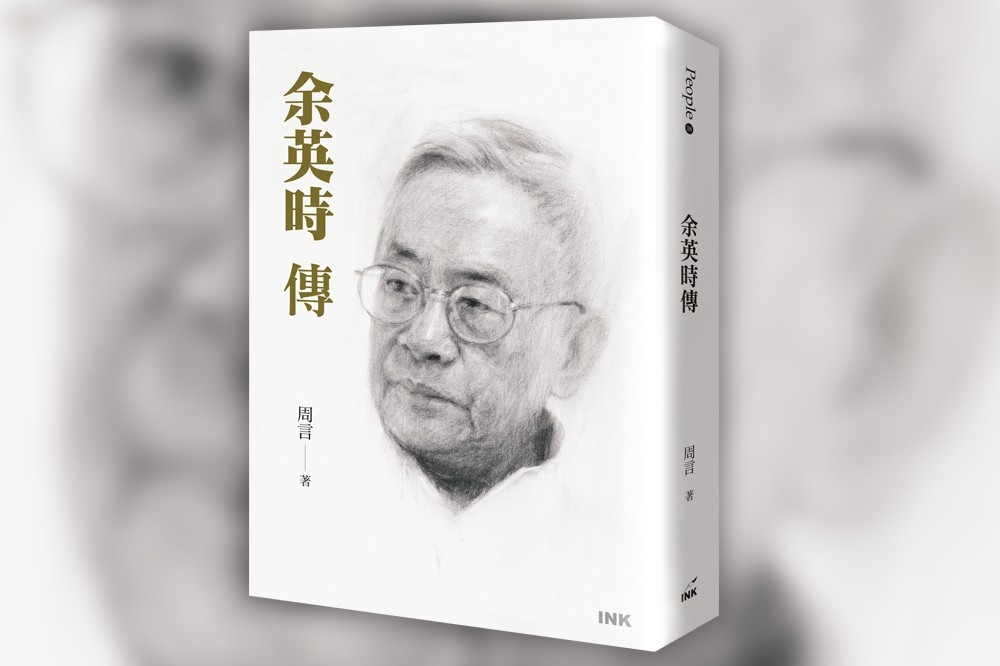

週言所著的《余英時傳》(印刻文學出版)提及,錢鍾書正是馮衣北論戰文的參與者,不但在發表之前曾經讀過文稿,而且還給了修改意見。

2007年,余英時曾經接受香港浸會大學教授陳致的訪談。當時,陳致對余英時提到「錢(鍾書)先生對您也是非常欣賞。」余英時的回答是:

「沒有沒有,那是他的客氣話。你知道錢先生也有他世故的一面,他很客氣,不能把他的客氣話當真,我從來沒有當真過。當然這也不是說他說的是假話,但也不能在這上面真的認真。我們一共才見過兩次。」(《我走過的路:余英時訪談錄》頁43-44)

我先前讀書及此,心中微感奇怪,覺得這個回答似乎超過一般的自謙之詞,彷彿有言外之意。這個月《余英時傳》出版(周言著),書中提到一條線索,為余英時可能的言外之意提供了旁證,那就是錢鍾書與「馮衣北」的關聯。

「馮衣北」是筆名,本人為中國某劉姓作家。在1980年代,北京安排劉某以「馮衣北」的名義,在香港《明報月刊》發表了數篇論戰文章,以駁斥余英時對於陳寅恪思想的解釋。至於《明報》方面的經手者,就是金庸本人(《余英時傳》頁322-326)

這是一場關於陳寅恪思想遺產的論戰,細節在此無法詳述。概言之,「馮衣北」的立場是要將陳寅恪作品重新解釋,打造出一個有利於北京的版本,比如將陳寅恪在中共建政之初的詩句「領略新涼驚骨透」解釋成「不意共產黨待我如此之厚」(轉引自《陳寅恪晚年詩文釋證》頁234),諸如此類。

余英時對於馮衣北論戰文仍然保持學術上的禮貌,但實際上相當不屑,直接指明「這是代表某一部門中共官方的『弦箭文章』,其中並無值得一駁的具體內容。執筆者自然是奉命而行…我祇有同情,並無反感。」(《陳寅恪晚年詩文釋證》頁233)

這段話,讓我想起傳說中石原莞爾在戰後接受盟軍詢問時,否認他跟東條英機有意見對立,理由是「東條根本就沒有自己的意見,和沒有意見的人怎麼可能發生意見對立?」兩者前後輝映,頗有異曲同工之妙。

不過,照《余英時傳》的說法,錢鍾書正是馮衣北論戰文的參與者,不但在發表之前曾經讀過文稿,而且還給了修改意見,此有錢鍾書在1984年初的一封信函為證,信中提及「(馮衣北文)閱一遍,甚好!批識數處,聊比他山之石」(《余英時傳》頁326)。

另外,《余英時傳》進一步提到:

「我曾經就此事當面向余英時先生求證…余先生說當年他也曾聽聞此事(指錢鍾書參與馮衣北事件)…余先生鄭重的補充說,後來他曾經託李歐梵向錢先生當面質詢,錢先生只是笑而不語,並未承認,而這封信的出現則證明,錢先生的笑而不語,其實就是默認…錢鍾書牽涉此次風波,基本可以定案。」(頁326-327)

錢鍾書以一代耆宿之尊,跳下來為「馮衣北」審稿改稿,究竟是迫於組織壓力,抑或出自內心?已然無從查考。但無論如何,這件事大概都足以讓余英時再次感受到,錢鍾書跟他的距離相當遙遠,不論政治立場或學術見解皆然。

除此之外,儘管錢鍾書生前寫給余英時的文書頗多讚許之詞,像是「每得君書,感其詞翰之妙…即在中原亦豈作第二人想乎!」、「寓意深永,琢句工適…惟有把君詩過日耳」,幾乎到了灌迷湯的程度,但卻在寫給香港作家宋淇的信中批評余英時的詩作苦無「面不紅、氣不喘之雍容自在」(《余英時傳》頁315)。

總之,余英時晚年受訪時那句「不能把他的客氣話當真」,恐怕帶有「請不要覺得他對我有多推崇認可」的言外之意,不能當作一般的自謙之詞來看。至於《余英時傳》,則是下了一句相當銳利的評語:

「當面奉承,背後批評,乃是錢鍾書一貫的作風。」(頁315)

※本文經作者授權,原文出處。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】凱凱疑遭劉姓保母姊妹凌虐死 「出養始末、虐待手法、案件時間」一次看懂

- 【5月母親節優惠】星巴克買一送一!四大超商、CoCo、清心、麻古茶坊等 18 家手搖飲咖啡冰品優惠懶人包

- 美證實中國殲-10擊落法製飆風 殲-10搭PL-15飛彈戰力恐改西方台海及印太部署

- 【有片】李芷霖否認當小三 正宮拿「吃小頭」影片再嗆:有妳的臉和聲音

- 吳磊新劇擠下《蓮花樓》成毅奪男主 三搭《偷偷藏不住》趙露思破局內幕曝光

- 《難哄》章若楠爆秘戀白敬亭偷曬恩愛 她PO出愛犬自拍卻放「這物品」全網秒懂

- 《難哄》白敬亭赴西藏拍下絕世美景 被抓包帶著與章若楠「定情信物」全網嗑翻

- 《難哄》白敬亭與章若楠爆秘戀 緋聞女友宋軼現身機場與他「3穿搭元素」相同挨轟蹭流量