上報 Up Media

toggle- 最新消息 美日若因台灣在日本部署飛彈 俄羅斯警告將回應 2024-11-28 08:25

- 最新消息 拜登卸任前中國釋放3美國公民 1人遭錯關12年差點死獄中 2024-11-28 07:50

- 最新消息 Team Taiwan啟示錄:最遙不可及的夢想也有實現的可能 2024-11-28 07:00

- 最新消息 全球最大燒肉園區在台南!碳佐麻里祭出開幕優惠「吃多少送多少」、限期 2 天 預約方式出爐、聖誕跨年聚餐快搶訂 2024-11-28 07:00

- 最新消息 投書:棒球奪冠 更凸顯台灣正名的重要性 2024-11-28 00:00

- 最新消息 寒流發威全台冷颼颼 明後天恐跌破10度極端低溫 2024-11-27 22:15

- 最新消息 越南胡志明市麻疹疫情升溫 登革熱累計突破萬例 2024-11-27 21:58

- 最新消息 俄國指控英外交官具間諜身分並驅逐出境 英國政府駁斥「毫無根據」 2024-11-27 21:47

- 最新消息 「聞川狠摔」股匯雙殺 台股重挫343點、新台幣兌美元32.534元貶2.4分 2024-11-27 21:41

- 最新消息 遭網友嗆「講中華隊就退訂」 愛爾達被情勒無奈這樣回 2024-11-27 21:28

日本兵示意圖。(CC BY-SA 3.0 すいっぱ @Wikimedia Commons)

十月二十三日,台北。

日本人占領台灣以後,台北就按照日語發音稱為Taïoku 註更多 日文實際發音為Taihoku。 。福爾摩沙所有城鎮都有一個漢文名稱和一個日文名稱,以相同漢字書寫,不過發音經常完全不一樣;另外,有些城鎮保留了從前的西班牙文或荷蘭文名稱。在明確制定慣用地名以前,這種混淆情況將持續存在。

這座城市由築有雉堞的城牆圍繞,城內有過去巡撫的衙門(清帝國統治時代中國高官的官邸)、兵工廠、軍營、為數不多的房舍,以及大量空地。

在台北城外,沿著一條擁有好幾個不同名字的大河,往上游和下游方向分別是艋舺 註更多 原文按閩南語發音拼寫為Banka,指今日的萬華。 和大稻埕 註更多 原文亦按閩南語發音拼寫為Tuatutia。 ,這兩個近郊城區人口稠密,與城內的情況相反。

歐洲商人住在大稻埕,他們在堤岸上擁有幾棟美麗的私人宅邸,以及一間非常舒適的小型俱樂部 註更多 位於今日大稻埕碼頭一帶。 。

畢第蘭伯爵的一名姻親兄弟、德國人夏貝爾(Schabert)先生出口樟腦;貝斯特(Best)先生、嘉德納(Gardener)先生以及其他幾個英國和美國商館的職員出口茶葉。

我無法形容這些人對我有多好;必須特別感謝夏貝爾先生,我在他那裡得到非常熱忱的接待。

規模龐大的米業和所有零售業仍然由漢人把持。

相當多日本人曾經到台灣尋求發財機會,不過成功的案例很少。他們大都是既沒有資本也沒有信用的冒險家,但貪得無厭,模樣猥瑣,正像跟隨部隊移動的投機生意人。這群人逐漸消失,取而代之的是一些比較認真可靠的人。

西班牙天主教傳教士在台北有一間小修院 註更多 即今日民生西路的聖母無原罪主教座堂。 。這些神父缺乏物資,跟信徒一樣過著中式生活,他們是世界上最棒的人,為人聖潔寬厚。星期天我到修會參加彌撒時遲到很久,後來和會長聊天,我以為必須道歉,沒想到才剛開口,他就嚷道:「沒事的,先生,別放在心上,有這份心意就夠了;況且最重要的是能有榮幸在這裡見到您。」

◆

十月二十四日。

我陪同川上將軍參觀市區。

從前的中國衙門經過一番清掃整頓,鋪上榻榻米,現在當作軍營使用。日本的房子幾乎都是用木材建造的,非常輕盈、通風,中國人在福爾摩沙建的房舍則與此相反,以厚重的石牆、磚牆或泥牆為特色。日本人在這樣的房子裡覺得不舒服。總體來說,他們在這裡的所有設施看起來還是暫時性的,不是很牢固。他們沿用他們找到的既有設施,然後憑藉自己在海外經營的短暫經驗,並汲取歐洲人較長久的殖民經驗,設法加以改善。

在所有方面,他們都處於摸索階段,非常驚訝地發現自己面臨一些在勝利之初料想不到的阻礙。

在一間小小的產業博物館,工作人員向我們展示了一些本地產品的樣品,包括煤礦(品質不佳,太容易碎裂)、石油(幾年前一家美國公司投入石油開採,不過後來他們放棄了,我不太清楚為什麼)、硫磺、鐵礦,還有一些在溪流的泥沙中找到的小塊金礦;然後是稻米、菸草、糖、靛藍、鴉片,以及添加梔子花或茉莉花瓣、香氣撲鼻的福爾摩沙風味茶。

日本法律禁止吸食鴉片,違反者會受到嚴厲處分。不過有一個例外情況,如果有人提出醫學證書,說明缺乏鴉片會對他們造成危害,他們就能使用鴉片。這種證書想必很多,因為鴉片專賣替政府帶來可觀利益。

我們親眼見識工作人員製作這種珍貴藥品;一名漢人——持有執照的專業品鑑師——在我們面前嘗試數種不同品級的鴉片。

即便是在中國,我也不曾看過比這位師傅更登峰造極的老菸槍。在「大麻客俱樂部」 註更多 一八四○年代,一小群法國詩人和畫家習慣在巴黎聚會,一同體驗吸食大麻的效果。 的年代,想必他能讓波特萊爾(Baudelaire)、泰奧菲爾.哥提耶(Théophile Gautier)之流樂不思蜀。他氣色憔悴,形容枯槁;眼白泛黃,蒼白的身體飄盪在長袍的皺褶間,手指細瘦、指甲長而透明,抬手時動作緩慢,彷彿一名疲倦的司鐸在執行聖油降福儀式。他擺出慵懶無力的姿態,斜臥在一張竹床上,將一根長籤扎進裝有鴉片煙膏的牛角煙盒,取出一滴煙膏,然後用一盞小燈的火焰加熱。這滴煙膏在高溫作用下逐漸膨脹,師傅小心翼翼地加以翻轉,使其保持渾圓形狀,然後將它放在煙槍的葫蘆口上,用煙嘴吸食幾口,接著煞有介事地給予評價。

◆

十月二十六日。

一艘蒸汽船用三個鐘頭的時間把我們載到位於台北河口的淡水。

這條河流兩岸的景色相當秀麗;右邊可以看到北投的山陵,這個山區以硫磺溫泉著稱,出產的鳳梨也名聞遐邇,據說因為土壤受到硫磺的滋潤,滋味特別鮮美。

基督新教傳教團在淡水擁有幾間建築美觀的機構,由馬偕(Mackay)牧師統籌管理,這位牧師著有一本關於福爾摩沙的奇書。不過對一般遊客而言,淡水最重要的景點是一座荷蘭古堡,這是一棟龐大的方塊狀磚造建物,其中一個角的頂端建有唯一的斜撐角樓。在孤拔將軍轟炸淡水期間,堡內的房間成為庇護所,厚實的牆壁上至今還留有法軍砲彈的痕跡。

現在古堡中設有英國領事館的辦公室,旁邊一棟新建的別墅則是領事官邸。

壕溝內還可以看到幾座荷蘭古墓,位置非常貼近古堡,以免遭受中國人的褻瀆。

川上將軍想要見一位來台北辦事的土著頭目。

起初一切都很順利,番人大啖美味蛋糕,看似深受吸引;後來將軍請他喝清酒,他先是做出擠眉弄眼的表情,然後醉意襲來,他卻宣稱自己比較喜歡歐洲烈酒,而且用詞對日本人而言不怎麼客氣。

這些可憐的番人是極其原始的人類。許多人甚至只能用手指數到十;超過十以後,他們會借用旁人的手;超過二十以後,他們會再找一個人,然後依此類推,而且終究不會算到太大數目,因為一百或兩百對他們來說已經是超乎想像的數字,就像一億或一兆給我們的感覺一樣。

我們的計畫是縱向穿越全島,路線大致沿著西海岸的山麓地帶,這些丘陵似乎代表歸順地區的界線。我們的交通方式是:在新竹以前搭乘火車;從新竹到嘉義坐轎子;過了嘉義以後則改搭很原始的小列車,由人力在最近鋪設的輕便軌道上推動。

為了旅行方便,我們將人馬分成三個梯隊,中間隔開兩天的步行距離。

首先是軍需總長野田、石黑醫師以及他們的幕僚人員。

然後是我的梯隊,隨行人員包括騎兵少尉山田、一名說漢語的日本通譯、兩名低階軍官、多和田,以及我的隨從。

最後一個梯隊則是川上將軍和他的幕僚團。

新竹有一個被我們的通譯稱作「宿泊處」(logerie)的地方,我們就下榻在那裡。在其後的旅途上,我們將陸續被安頓在一些包括派出所、軍營、街庄役場(鄉鎮公所)、市役所(市政府)的地方。

在我們籌備出發事宜期間,去年秋天和今年春天導致相當多人死亡的瘟疫又在台北爆發了。

福爾摩沙人把它稱作「鼠疫」,他們聲稱這種疫病起初造成鼠類大量死亡,然後經由這些動物的屍體感染人類。比較有知識的人認為,瘟疫細菌是在泥土中培養出來的。在泥土中鑽洞的老鼠是最早的受害者,然後蒼蠅、跳蚤和各種寄生蟲在鼠屍上大快朵頤,再把病菌傳染給人類。

在著名的日本醫生北里研究最近一次疫病流行以後,似乎與他的同行、我們的同胞耶爾森一樣,找到了對抗鼠疫的疫苗。可惜中國人拒絕治療,他們隱匿病患甚至是死者的屍體,反對消毒工作,竭盡所能地促進疫病流行;這對中國人本身以及科學研究而言都是非常不幸的事。

很少日本人感染這次的鼠疫,而且好像超過三分之二都痊癒了。至於住在福爾摩沙的少許歐洲人,截至目前他們都沒有染疫。

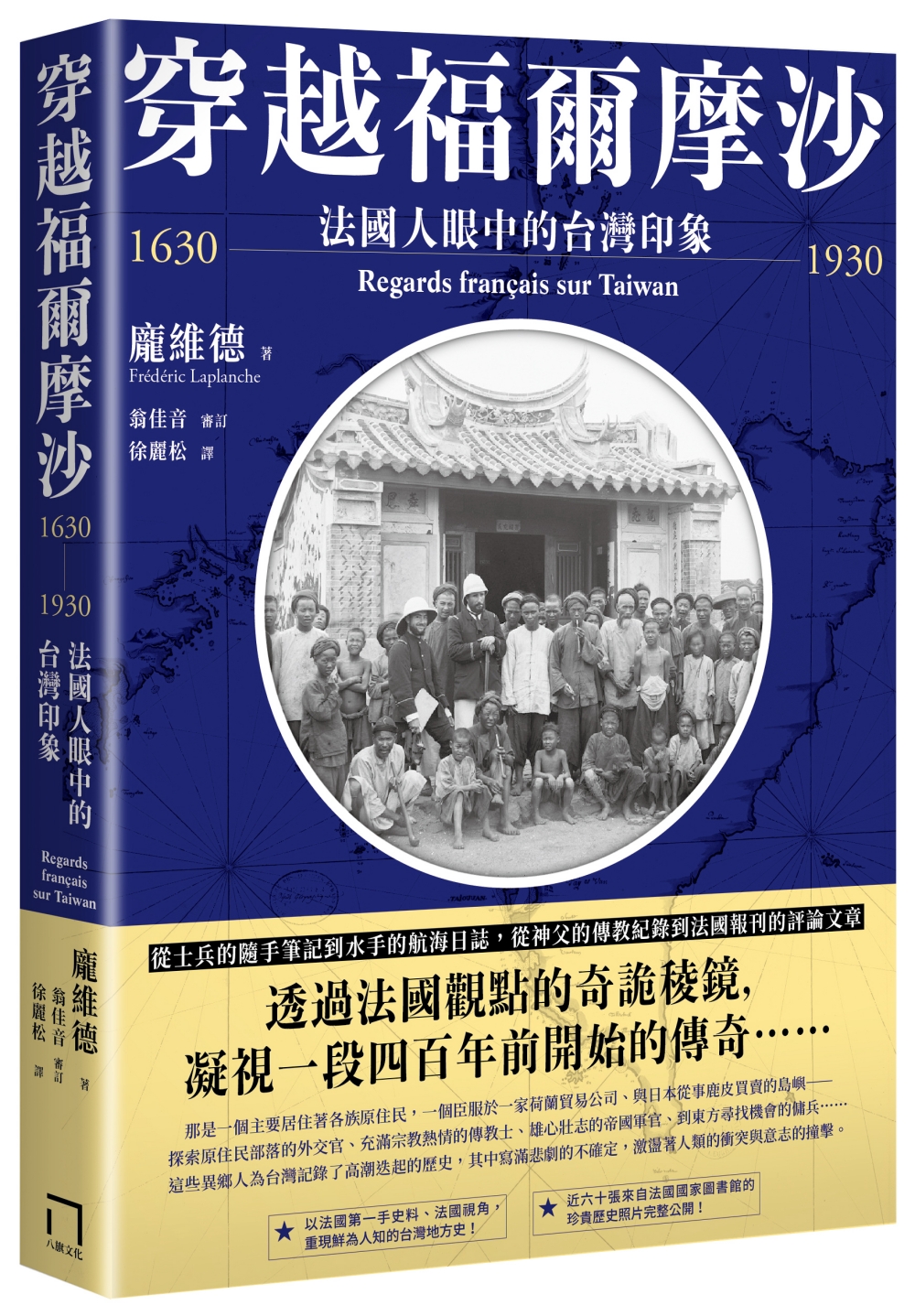

※本文擷取自《穿越福爾摩沙1630-1930:法國人眼中的台灣印象》,八旗文化出版。

作者簡介

作者簡介

龐維德(Frédéric Laplanche)

巴黎政治學院(Institut d’études politiques de Paris)與東方語文學院(INALCO)畢業後進入法國外交部工作,曾擔任歐盟駐台灣辦事處代表、法國駐馬來西亞大使等職。

二○二○年暫別外交職務移居台灣,展開一段自由研究、學習的旅程。

審訂者簡介

翁佳音

中央研究院台灣史研究所副研究員、台灣政治大學、師範大學台灣史研究所兼任副教授。研究專長為十六至十八世紀台灣史、東亞史,史學理論、歷史民俗學。曾主持「新港文書研究」,以及「荷蘭時代決議錄」譯注等計畫。著有:《吃的台灣史》、《荷蘭時代的福爾摩沙》、《大灣大員福爾摩沙》等書。

譯者簡介

徐麗松

台大外文系畢業,世紀交替之際旅居法國多年,於巴黎七大、里昂二大及高等社會科學院修讀語言學及跨文化研究,並在法國及台灣從事英文、法文翻譯及跨界合作工作。譯有《窮人》、《走路,也是一種哲學》、《夜訪薩德》、《法式誘惑》等書,二○一五年以《夜訪薩德》獲第一屆台灣法語譯者協會翻譯獎首獎。

熱門影音

熱門新聞

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧擁吻訣別 她含淚哀求他「這句話」全網哭翻求番外篇

- 傳賴清德想把500元鈔票改印「中華隊奪冠照」 央行確定發行12強紀念幣

- 《深潛》成毅新劇搭檔《大夢歸離》古力娜扎 台灣女星演武林高手劇照曝光全網認不出

- 大風吹時間!《英雄聯盟》LCK 賽區各大戰隊轉會期 11/23 人事異動整理

- 【中華隊奪冠】麥當勞大薯買一送一!拿坡里、漢堡王、必勝客等 7 家速食優惠懶人包

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧生死訣別掀淚海 她與「崔十九」從宿敵變知己全網感動

- 《春花焰》吳謹言與老公洪堯牽手逛街孕肚藏不住 他因「這理由」挨轟沒擔當

- 【世棒爭冠戰】台日先發投手年薪差31.5倍 中華隊若奪冠每人獎金可望破千萬