上報 Up Media

toggle- 最新消息 《核管法》三讀延長核電場年限 周春米批:對屏東未來的踐踏 2025-05-13 22:50

- 最新消息 《核管法》三讀通過 行政院:核三廠2號機無延役規劃 2025-05-13 22:31

- 最新消息 《核管法》修法三讀通過 朱立倫:不能再被意識形態綁架 2025-05-13 22:17

- 最新消息 氣候暖化影響睡眠 科學家:總是開冷氣就永遠無法適應 2025-05-13 22:03

- 最新消息 買房如何找房仲 專家提醒「3管道3觀察」選出優質仲介 2025-05-13 22:00

- 最新消息 中配亞亞遭驅逐出境 沈寂45天首發聲:台灣沒資格遣返中國人 2025-05-13 21:48

- 最新消息 祭出稀土禁令後 消息人士稱北京已首度簽發出口許可 2025-05-13 21:40

- 最新消息 棄保潛逃加重刑責 《刑法》三讀修正增「不法關說罪」最重判5年 2025-05-13 21:28

- 最新消息 柯文哲哽咽稱好友李文宗被冤獄 庭訊喊:關我就好!其他人先放走 2025-05-13 20:55

- 最新消息 朱亞虎翻供!稱柯文哲與應曉薇談過京華城案 今改口:只是推測 2025-05-13 20:40

農耕要付出加倍勞力、而收穫無法保證。示意圖。(CC BY-SA 2.0 2DU Kenya16 @Wikimedia Commons )

悲慘的長壽人生不一定比快樂的短命人生來得好。

即便如此,預期壽命仍是物質寬裕和身體健康的粗略指標。人口統計學家通常使用兩種預期壽命衡量標準:出生時的預期壽命,還有十五歲以後的預期壽命。這兩個數字在工業化之前的所有社會往往相差甚遠,因為分娩時、嬰幼兒期的大量死亡數字,會使總平均暴跌。因此,以靠採集為生的芎瓦西族和哈德札族為例來看,雖說他們出生時的預期壽命分別為三十六歲和三十四歲,那些平安長大進入青春期的族人若沒活過六十歲,依然會被認為是非常不幸的。

農耕人口比採集部落短命

一直到十八世紀,某些地方的人們才開始系統性地記錄出生、死亡和死亡年齡等綜合人口統計數據。率先蒐集這些數據的地方是瑞典、芬蘭和丹麥;正因如此,在許多分析歐洲啟蒙運動和工業革命之際預期壽命變化的許多研究中,都能看到這幾個國家的數據。關於早期農業人口預期壽命的數據更是不完整,因為它們主要來自對從古墓挖掘出土的骨頭的骨學分析。但古墓中的骨頭難以作為可靠的資料來源,一個最主要的原因在於,我們不知道是否人人都享有相同的喪葬權利,因此也不知道從墓地取得的骨頭有多少代表性可言。有些晚近的農業人口會為逝者刻下墓碑銘,有時甚至會留下部分人口普查數據(譬如羅馬行省時期的埃及),但這些數據通常還是不夠完整,只能粗略參考。即使人口統計學家在發表早期農業社會預期壽命的相關聲明時相當謹慎,學界普遍的共識是,在工業革命全速運轉、重大的醫學進步開始產生影響之前,農業革命對延長一般人的壽命毫無作用;而且,相較於芎瓦西族等住在偏遠地區的採集者而言,農耕的出現反而縮短了許多人的壽命。舉例來說,羅馬帝國可說是史上最富裕的農業社會,但一項針對羅馬帝國時期的人體遺骸的綜合研究顯示,活過三十歲對多數羅馬男人就是三生有幸, 而且針對最早被詳實記錄的死亡率數據(來自一七五一至五九年間的瑞典)的分析顯示,芎瓦西族和哈德札族的預期壽命,比即將邁向工業革命初期的歐洲人略長一些。

古代骨骼與牙齒的骨學研究,也能對理解古代人的生活品質提供一些洞悉。這些研究不光顯示早期農民必須比採集者更加努力工作,而且他們用這些繁重的額外付出換來的回報經常微不足道。因此,將養尊處優的少數菁英排除在考慮範圍之外後,就會發現世界各大農業文明的墳塚,直到工業革命之前,都共同講述了一個歷久不衰的故事,關於人類長期營養不良、貧血、不定期陷入饑荒,以及因為從事重複性艱苦勞動導致骨骼變形,並且還要承受多不勝數的工作傷害,有時甚至會致命。加泰土丘藏有最大批的早期農民骨骸。這些骨頭吐露出一幅慘澹的畫面:「在將近一千兩百年的聚居期間……由於社會仰賴並生產經馴化的植物性碳水化合物,得到疾病的機會提高,對勞動的需求提高,人口規模與密度隨生育力提升而增長,壓力也隨工作量加重越滾越大。」

農業社會更容易爆發饑荒

古代農民和採集者都會遇到季節性缺糧的問題。在這些時候,大人和小孩有時會餓著肚子睡著,而且人人都會失去脂肪和肌肉。不過,從更長期的角度來看,農業社會比採集社會更容易爆發嚴重、存亡絕續的饑荒。採集社會的生產力也許比農耕社會低得多,其創造的能量輸出也遠低於農耕,可是它承擔的風險也小得多。這首先是因為採集者傾向安分地在環境加諸的自然限制內過活,而不是不斷在危險的邊緣徘徊。其次,自給自足的農民通常仰賴一種或兩種主食作物,而採集者即使在最貧瘠、惡劣的環境,也仰賴數十種不同的食物來源,所以通常能藉由調整飲食內容,來適應生態系統本身因應環境條件的變動所發生的變化。一般來說,在複雜的生態系統中,當某年的氣候不適合某種植物生長,幾乎必定會有其他物種非常適合在這條件下生長。可是在農業社會裡,一旦作物因持續乾旱等原因而歉收,農民就大難臨頭了。

對早期農業社會而言,所謂的環境風險並不只限於乾旱、洪水和提前報到的霜期。各種害蟲和病原體也可能毀掉他們的莊稼和牲群。將精力集中在飼養牲口的人很快就會發現,選擇溫馴動物作為主要馴化對象要付出的其中一項成本,就是這些動物很容易進到掠食者的肚子裡,導致得有人近乎不間斷地看顧牠們。這也意味著他們必須為牲口的安全建造圍欄。但他們在夜間將牲口關進擁擠圍欄之舉,無意間加速了大量新的病毒、細菌和真菌病原體的進化與傳播。直至今日,在畜牧業的圈子裡,沒有什麼比口蹄疫或牛胸膜肺炎更容易教人恐慌了。

環境中的潛在威脅

對耕種者來說,環境中的潛在威脅可以列成更長的清單。和畜牧者一樣,他們也得應付野生動物,但耕種者眼中的潛在麻煩物種,不只是那些想找頓不費功夫的午餐吃的頂層掠食者。譬如,在納米比亞北部的卡萬戈(Kavango)這類地方,耕種者會遇到的害蟲種類遠遠超出老愛打擊都市園藝家士氣的蚜蟲、鳥類、兔子、真菌、蛞蝓和蒼蠅。他們受各種動物所害,其中有些動物的體重超過一噸,最惡名昭彰的要屬大象和河馬;還有像猴子和狒狒等移動快速、動作靈巧且智商較高的動物,牠們總能突破勤奮農夫布設的保護措施。此外,大量饑餓的昆蟲也是一大問題。

在馴化一些作物時,早期農民也成為加速一系列病原體、寄生蟲和害蟲進化的關鍵。天擇幫助牠們適應農民對環境十之八九的干預,並隨著干預而生,然後不出所料地緊跟在農民屁股之後。其中,農民干預環境所帶來的最大影響,就是雜草的出現。雖說植物只是生長在錯誤的地方就會被當作雜草,世上還是有好幾種植物儘管被人類視為不受歡迎的事物,並且遭農民積極根除,仍舊展現了非凡的韌性──哪怕多年來農夫花費數不清的時間、以各種方式毒殺它們,或將它們從土壤中連根拔除。這種生命力可以歸因於它們的適應環境的能力。其中最引人注目的是在中東地區一些可耕地上生長的雜草家族;這些雜草早已遍布世界各地,迅速適應了每一種我們想得到的農業環境,而且已發展出和小麥與大麥的休眠循環相當一致的休眠周期。

牲口引進致命病原體

早期農民的牲口和作物並非這些新型病原體的唯一受害者。農民也是。他們的牲口在內部搞破壞,悄悄引進了一整批全新的致命病原體到人類社會。目前,由動物傳播、人畜共通的病占所有人類疾病的近百分之六十,以及所有新興疾病的四分之三,這等於造成每年約有二十五億人患病,以及兩百七十萬人死亡。其中一些病原體來自在人類聚落的陰暗角落繁衍不息的老鼠、跳蚤和臭蟲,但多數來自我們賴以取得肉類、牛奶、皮革和雞蛋,或者賴以用來運輸與狩獵的家畜。此外,有點諷刺的是,人類飼養貓來控制蟲害,但貓卻反過來傳播了一些病原體,包括導致胃腸道疾病的大量病原體、引發炭疽和肺結核的細菌性病原體、造成弓形蟲病的寄生蟲,以及引發麻疹和流感等的病毒性病原體。最後,我們食用穿山甲和蝙蝠等野生動物的歷史,也讓人類物種接觸到許多病原體,包括SARS病毒和新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)。不同的是,在遙遠的過去,當人口數量少得多且分布範圍廣大時,一但病毒殺死宿主,或是宿主對病原體產生免疫力,相關疾病往往後旋即消失。

現在,這些微生物病原體不像過去那麼神祕了。我們對其中一些也有一定程度的控制力,即使演化一定會使這種控制的效果只是短暫的。但在工業化之前的農業社會中,這些隱形的殺人高手,是憤怒眾神派去造訪人類的死亡天使。然後,彷彿刻意在傷口上灑鹽一樣,由於在工業化之前的農業社會中,人類的飲食通常不太穩定,而且僅以一兩種作物為主,營養不良可說是家常便飯,使他們無法有效抵抗或熬過一些多數營養良好者大概不以為意的疾病。

無法年復一年保持收成

古代農民面臨的另一個嚴峻環境挑戰是,同一塊土壤無法年復一年地保持穩定收成。對有幸生在沖積平原的農民而言,週期性洪水可以適時恢復表土活力,因此這不是個永久的問題。但對其他地區的人而言,永續發展面臨多重挑戰、教訓殘酷。為了解決問題,他們主要藉由移動到新的、尚未被開發的土地,從而加速了農業在歐洲、印度和東亞的擴張。許多早期農業社會都採用穀物與豆類交替的基本輪種系統,或是偶爾讓某一片田休耕,但按照順序的長週期輪作的好處,要到十八世紀才得到充分確立。正因如此,各地的早期農民在大難臨頭之前,一定都經歷過相同的挫折,亦即儘管氣候條件恰到好處,種子庫存充足,害蟲得到控制,但他們最終還是遇上歉收,不足以維繫來年的生活。

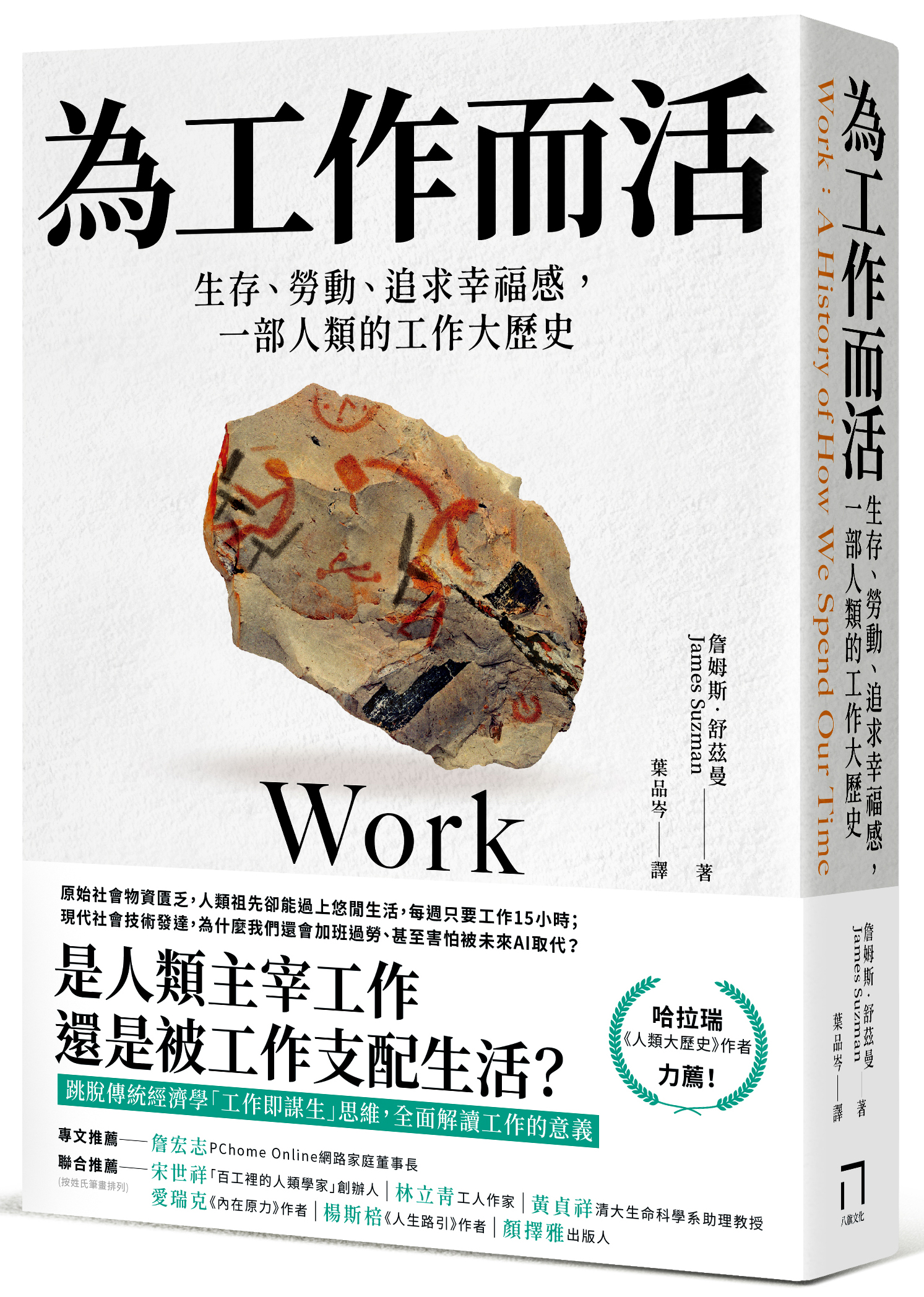

※本文擷取自《為工作而活:生存、勞動、追求幸福感,一部人類的工作大歷史》,八旗文化出版。

作者簡介

詹姆斯‧舒茲曼(James Suzman)

1970年生於南非。在蘇格蘭聖安德魯斯大學(St. Andrews University)攻讀人類學學位期間,帶著滿腔的冒險精神離開家鄉,來到非洲南部波札那的喀拉哈里沙漠,擔任布希曼族發展計畫的志工。1996年,舒茲曼取得愛丁堡大學(Edinburgh University)社會人類學的博士學位後,就在喀拉哈里沙漠與布希曼族共同生活和工作,更以他的庫恩語名字「昆塔」為人所知,至今依然埋首於布希曼族的世界之中。

2001至2004年間,舒茲曼獲頒劍橋大學非洲研究的斯穆茲聯邦研究基金(Smuts Commonwealth Fellowship)。2007年,加入全球最大鑽石供應商戴比爾斯集團(De Beers Group of Companies),擔任公共事務的全球統籌。2013年起,舒茲曼全職投入喀拉哈里議題研究,並以英國劍橋為基地,成立人類學智庫「人類」(Anthropos)。

著有《原始富足》(八旗出版),多篇文章散見於《紐約時報》、《觀察家報》、《衛報》、《新政治家》和《獨立報》。

譯者簡介

葉品岑

哥倫比亞大學東亞語言與文化系碩士。專職翻譯。譯有《古蘭似海》、《我的應許地》、《午夜的佩拉皇宮》、《時光的製圖學》、《老到可以死》、《被隱藏的眾神》等。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】凱凱疑遭劉姓保母姊妹凌虐死 「出養始末、虐待手法、案件時間」一次看懂

- 【5月母親節優惠】星巴克買一送一!四大超商、CoCo、清心、麻古茶坊等 18 家手搖飲咖啡冰品優惠懶人包

- 美證實中國殲-10擊落法製飆風 殲-10搭PL-15飛彈戰力恐改西方台海及印太部署

- 【有片】李芷霖否認當小三 正宮拿「吃小頭」影片再嗆:有妳的臉和聲音

- 《難哄》章若楠爆秘戀白敬亭偷曬恩愛 她PO出愛犬自拍卻放「這物品」全網秒懂

- 《難哄》白敬亭赴西藏拍下絕世美景 被抓包帶著與章若楠「定情信物」全網嗑翻

- 印度飆風戰機被擊落值得台灣IDF借鏡

- 《難哄》白敬亭與章若楠爆秘戀 緋聞女友宋軼現身機場與他「3穿搭元素」相同挨轟蹭流量