上報 Up Media

toggle- 最新消息 蓋茲涉性愛趴退提名 司法部長改由「佛州首位女檢總」出任 2024-11-22 08:25

- 最新消息 【有片】普丁證實用最新「榛果樹」飛彈攻擊烏國 具MIRV技術可攜多枚彈頭 2024-11-22 07:50

- 最新消息 陳嘉宏專欄:「勞動部慘案」的背後是賴政府失能 2024-11-22 07:02

- 最新消息 投書:當APEC的C位不是美國而是中國 2024-11-22 07:00

- 最新消息 2024 高雄城市咖啡節週末登場!集結 60 家咖啡與甜點店 冰滴、手沖、咖啡酒通通有 2024-11-22 07:00

- 最新消息 投書:藍白已是不分青紅皂白踐踏台灣民主法治 2024-11-22 07:00

- 最新消息 謝宜容起碼幹掉賴清德半壁江山 2024-11-22 00:02

- 最新消息 投書:立院惡鬥 只會讓更多科技人企業人不敢投身政壇 2024-11-22 00:00

- 最新消息 勞動部稱謝宜容失聯明天不出面 吳母淚控:霸凌太過分、太惡毒 2024-11-21 22:05

- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

2017年,73萬多羅興亞難民湧入孟加拉。(2017年7月/攝影:李濠仲)

當英國人終於在二十世紀中葉離開,緬印邊界重劃後,併吞若開、將若開人民劃歸緬人管轄的過程便告完成。後來奈溫開始將勢力拓展到邊境地區時,只任命緬人擔任區域軍事和管理官職。假如緬甸國家統一的先決條件是由單一族群、單一宗教主宰,那麼政權在偏遠地方的觸手,最好也由優勢集團成員來擔綱。非佛教徒、非緬人不可信賴,不可託付他們權威職;那種人對政權深懷敵意,不會發自內心替政權著想。

奈溫似乎借用了前人的藍圖,因為兩百年前波道帕耶掌控若開王國時也做過非常類似的事情:完全消除若開人的威信。在波道帕耶入侵後,政治領袖、軍事將領、僧侶和在地官員,悉數由他的人馬所取代;若開最後一位國王馬哈.薩瑪達(Maha Thammada),則和宮廷所有官員一起被流放到阿瑪拉普拉。

「緬甸化」的體現

軍方從一九六二年開始擴大掌控權,並展開行動滲透周圍少數民族邦。因企圖在這些地區確立緬人的認同和權威,所以得到「緬甸化」(Burmanisation)之惡名。波道帕耶於十八世紀的征服,就是早年「緬甸化」的體現:緬人僧侶被送往若開,用緬語文本建立僧伽網路,將佛教儀式帶入架構;另外也實施中央集權,將若開政治體系納入緬人王宮的管轄。註26後來奈溫如法炮製。波道帕耶國王從宮廷調派官員出任若開各地的要職,奈溫將軍則任命緬人接掌絕大多數的高階行政管理職;不只在若開邦,而是全國各地都是如此。如同波道帕耶留下兵力數千的衛戍部隊駐守謬烏,確保他在那裡的權威至高無上,效忠奈溫的軍隊也駐紮在全邦各地監視著平民,實現軍方的安全目標。

類似過程也在緬甸所有少數民族邦上演,在許多方面,都反映出早在英國統治的幾百年前少數民族被洗劫的殖民過程。這種去除若開民族──以及全國各地少數民族──集體動能的措施已延續了好幾個世代,為當地人根深柢固、深怕成為「外人」──不論是誰──附庸的恐懼扎下基礎。

緬甸政治版圖的變遷,也是緬甸西部宗教、族群逐漸兩極化的幫兇。昔日兩大低地王國,若開王國及孟王國,都在十八世紀末被併入緬人主宰的上緬甸,而在英國人入侵、硬將自己的設計套用在這塊土地上後,原本鬆散的邊境,被劃出了嚴格的界線。邊境地區曾因不斷變動,使這些族群在不同時候「隸屬」不同國,有時甚至不屬於誰。但久而久之,曾經反覆無常的邊界,逐漸被認定為區隔國家和居住人民的自然分界了。

羅興亞人何時來到緬甸?

這是緬甸西部人民的親身經歷。早在分隔緬甸與孟加拉(更早時候是印度)的國界最終於一九八五年劃定前,兩邊民眾經常越界來往。當若開王國於十八世紀末被併吞時,約有二十萬名若開人(佛教徒和穆斯林都有)往西邊逃,越過將在數百年後再次成為逃生路線的納夫河,到達山裡不會被波道帕耶掠奪大軍追擊到的避難處。後來,邊界兩邊暴亂頻仍,使這些族群反覆來回移動。有時他們會留下來定居,有時不會。但到了二十世紀中葉,當英國離開,而邊界重劃之際,一如世界各地的後殖民社會,兩國的族群都已發展出對土地相當程度的依戀──一種唯有現代民族國家可以造就的歸屬感。如今,若開邦和孟加拉之間曾相對容易的往來是個早被遺忘的史實;國界劃定後,隨後到來的任何人都被視為不屬於這片土地,會對那些自稱是土地主人的人構成威脅。約莫在十八世紀末,若開人大舉逃入孟加拉的同時,蘇格蘭醫生弗朗西斯.布坎南(Francis Buchanan)走遍緬甸各社區,記錄不同的族群。在《緬甸帝國一些語言的比較詞彙》(A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire)一書,他提出了或許是殖民統治前最廣泛的緬甸民族研究之一。他在書中指出:「緬甸帝國內部說三種方言,顯然都源於印度國。第一種是久居若開的穆罕默德追隨者,他們自稱『羅興伽』(Rooinga),或若開原住民。」

現今緬甸盛行的敘事是,羅興亞人是在殖民統治期間或之後越界而來的,利用容易穿越的邊界、買通貪腐官員造成人口暴增,圖謀建立穆斯林國家。但羅興亞人引用布坎南的研究,以及其後參照他的歐洲文本資料,做為他們在一八二六年英國人征服若開、導致印度工人大舉湧入之前,就存在這個地區的證據。他們也指出羅興亞人獲吳努承認(至少口頭承認),並曾在獨立後的政府擔任國會議員、甚至部長。綜觀一九五○、六○乃至七○年代,官方資料都將羅興亞人視為若開邦北部的居民。現今如此普遍的否定論,在剛獨立時並不常見於政府。那時羅興亞人還可成立政治組織──政府批准仰光大學的羅興亞學生聯盟(Rohingya Students Association)──該團體也有自己每週三次的羅興亞語廣播節目。

但隨著軍政府企圖更嚴格地校準緬甸的族群地貌,使之與古緬甸的包容性大異其趣,那些被視為不屬於這個國家的群體,便逐漸遭到排擠。若開佛教徒本已排外,又因「緬甸化」計畫加油添醋,再加上「若開穆斯林」從國家民族索引中被移除,迫使若開邦的穆斯林只能依附另一個標籤。他們主張那個標籤在緬甸歷史上起碼可溯至十八世紀末,一開始也得到政府承認。但它斷斷續續的歷史──尤其沒有在英國人的紀錄中明確出現──讓強硬推動民族宗教「純正化」的奈溫找到藉口,將整個族群踢出國家。

羅興亞人不被承認

在緬甸軍方塑造的氛圍中,昔日被殖民強權具體化的民族分類,後來又被當作是固有、原始的「事實」。換句話說,某個「身分標籤」擁有多長歷史,某個個別認同者的世系就可被判定有多久遠。這些關於緬甸族群組成的假設──一個族群名稱的歷史直接與其身分的歷史畫上等號──變得如此穩固,讓輿論開始全力反駁羅興亞人,不承認在這個族群裡,可能已經有人久居緬甸。畢竟,羅興亞是「新」的標籤,因此它的成員一定都是新的。儘管在軍事統治期間,確實有來自孟加拉的非法移民湧入,讓昔日在邦中優越地位已飽受英國移民計畫威脅的若開佛教徒,再次覺得自己被圍攻,但更重要的是,這種強大敘事的發展,最後變成所有被鑑定為羅興亞人的都是闖入者──他們都在尋找立足點,讓他們得以進行最後一波的殖民化。

由於羅興亞人的標籤是虛構的,每一個以此標籤主張公民權的人,都要進行最嚴密的審查。「因為是羅興亞人,他們就不可能屬於這裡」的邏輯是緬甸官方不予之國籍的理由,但他們並未在法律上就罷手了。依此邏輯,本應是不可剝奪、不論政治地位都該賦予的基本人權,結果連官方都拒絕給予羅興亞人。「看來,」本身也因納粹喪失國籍的德國政治理論家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)寫道:「一個人就僅只是身為一個人,就失去了那些可能讓他人視為同胞看待的特性。」

造成羅興亞人失去國籍的規劃師,想必深知這點。讓羅興亞人與曾經多元的若開邦社會以及整個國家疏離、剝奪其基本權利、使其喪失尊嚴的過程,已經過數十年的運作。這順利讓這個群體喪失人性、遭到排斥,最終變成國家合法的施暴目標。

在一九八○年代晚期取代奈溫的將領集團,延續他掌控邊境的辦法,但在管理少數民族方面,他們開始仔細規劃一條不大一樣的路線。他們發展出更具野心的新方案,鼓勵更具侵略性、更有系統地削弱羅興亞人,隨之進入九○年代,一項改造若開邦北部社會景觀的計畫成形。持續悶燒、愈益激化的敵意促使當地佛教徒和穆斯林更加疏遠,也將在數年後,當馬提達推的屍體在樹下被發現時,引燃了熊熊烈火。

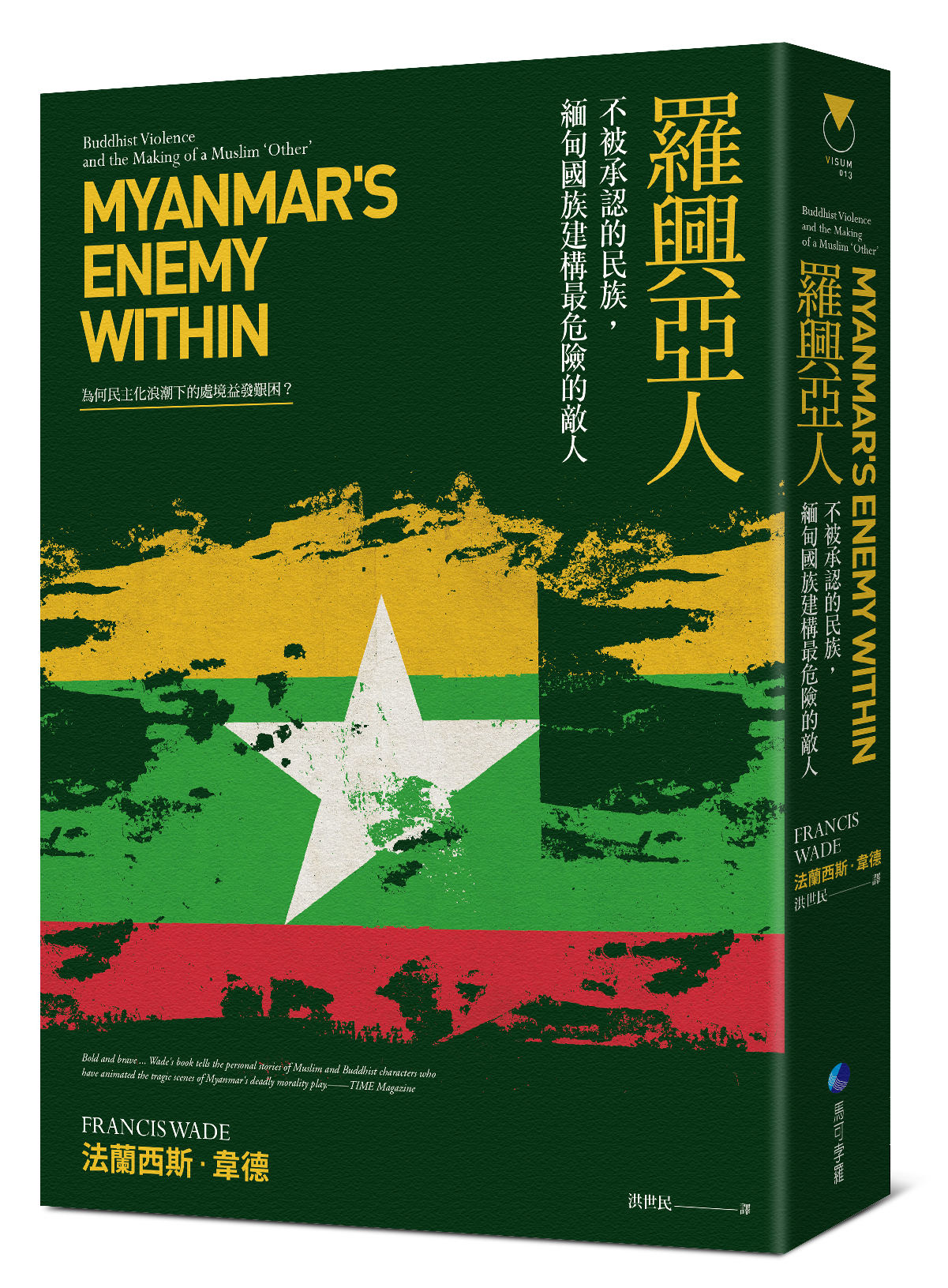

※本文擷取自《羅興亞人:不被承認的民族,緬甸國族建構最危險的敵人》,馬可孛羅出版。

作者簡介

法蘭西斯‧韋德Francis Wade

專門負責緬甸及東南亞事務的記者。從二○○九年開始報導緬甸,並與流亡人士設於泰國北部的緬甸民主之聲(Democratic Voice of Burma)新聞組織合作,之後更深入報導緬甸脫離軍事統治的轉型過程,及伴隨而來的暴力。他也為《衛報》(The Guardian)、倫敦書評(London Review of Books)、《時代雜誌》、《紐約書評》(New York Review of Books)及其他媒體報導南亞及東南亞各地的消息。他現駐倫敦。

譯者簡介

洪世民

六年級生,外文系畢,現為專職翻譯,曾獲吳大猷科普著作翻譯獎,譯作涵蓋各領域,包括《大盜、英雄與革命者之路》、《伊斯蘭啟蒙運動》、《如何「無所事事」》等。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管