上報 Up Media

toggle- 最新消息 「未來天災地方自己面對」惹議 卓榮泰發文說原委勿斷章取義 2024-12-22 10:25

- 最新消息 大法官人事同意權24日表決 藍、白再開會凝聚共識 2024-12-22 10:06

- 最新消息 中東衝突外溢 伊朗在歐陸雇用孩童攻擊猶太裔目標 2024-12-22 10:00

- 最新消息 如邑堂聯名江振誠推「法式國王太陽餅」!台灣經典糕餅包入國王派杏仁奶油餡 2024-12-22 09:00

- 最新消息 投書:陸軍聖騎士M109A7將在台現身 2024-12-22 07:00

- 最新消息 冷眼看徐巧芯從甜心到封魔之路 2024-12-22 00:00

- 最新消息 立院爭議三法衝突非法律問題 應循政治手段解決 2024-12-22 00:00

- 最新消息 《憲法訴訟法》修法通過後兩難之局 2024-12-22 00:00

- 最新消息 2024《讚讚盃》決賽戰報:「賴衍霖」 3:1 擊敗強勁校隊「黎明企鵝」 奪下冠軍殊榮 2024-12-21 21:40

- 最新消息 張惠妹登上台北大巨蛋開唱吸金8億 她為陪歌迷跨年租23日天價場地費曝光 2024-12-21 21:27

猶太教和猶太文化的標誌大衛之星,和猶太教經文書。(Pixabay)

一波反猶迫害在一八八一年的復活節/逾越節期間爆發,又再度帶有某個半宗教的引爆點,所以被謀殺的基督和被謀殺的沙皇變成了「你知道是誰」下手的同一個受害者。在葉利沙維特格勒這類的城鎮,第一場嚴重的暴動發生在一個猶太人經營的酒館,當時一名醉漢和地主起了衝突,前者衝向街頭大喊,猶太人打算要殺了他。烈酒是這事件爆發的爆裂物。俄羅斯復活節是為期一週的慶典,群眾可以擁有空閒時間並大量豪飲;伏特加和白蘭地就是第一批從砸爛的猶太酒店中搶出來的東西。特定的社會團體是突擊隊:討厭猶太市場小販的工匠,還有鐵路工人─他們相信,當他們要應付長時間低薪資的工作時,猶太人卻從不留神的旅客那邊偷走行李。因為他們可以隨時上車,他們要找麻煩就夠容易了。接著是從外地來葉利沙維特格勒或基輔過復活節的農民,而他們屬於一個古老的「猶太人去死」文化。

俄羅斯政府有沒有煽動反猶迫害?

人們一度認為俄羅斯政府應該有煽動反猶迫害,來轉移人民對眾多損害俄羅斯之社會疾病的憎恨。然而, 並沒有政府共謀的證據。有時候─舉例來說,一八五九年在敖得薩─如果不是哥薩克騎兵介入並逮捕了一些人,暴力情況可能還會更糟。而在一八八一年,雖然當地首長自己反猶,但由他布署的警察和部隊抑制了暴力。敖得薩那年沒有死人,基輔和葉利沙維特格勒也一樣。然而,有豐富的證據顯示他們反應過慢或者不牢靠。儘管許多人預測情況會失控,地方警力通常還是不足。面對葉利沙維特格勒的四萬三千名人口,警力只有四十七人,所以維持秩序得要仰賴部隊在場,然而在這一次他們被派往現場的時機完全錯了。但就算士兵們在了,他們獲得的命令通常是不得對暴民使用槍彈。這一點(以及對暴民的懲罰相對寬厚)向其他城鎮的煽動者發出了一個信號,說官方默許對猶太人的暴力,即便這並不是真的。

有時候,在接收端的猶太人,察覺到的是官方這邊簡直是一種滿足於殘忍的漠不關心。至於整體的態度是,猶太人因為他們的貪婪而自作自受。一八七一年的反猶迫害發生後,當蕭瓦巴切拉比去見敖得薩市長科策布伯爵(Count Kotzebue)抱怨缺乏警察保護時,他獲得了一陣粗暴的責罵,並告知他這件事是猶太人「開始的」。亞歷山大三世同意這些經濟方面的神話。這位沙皇雖然對於反猶迫害表示遺憾,但他預測,只要猶太人不痛改其邪惡的話,暴力就會持續下去。如果任何猶太人住在一八八一年至一八八二年的反猶迫害所恐嚇的南俄地帶,卻在安全方面還多少有期待的話,亞歷山大三世的新內政部長─打從心底反猶的尼古拉.巴甫洛維奇.伊格那提耶夫伯爵(Count Nikolai Pavlovich Ignatiev),就會讓他們立刻清醒過來。伊格那提耶夫經歷過漫長的軍旅和外交生涯,而他不會沒注意到,俄羅斯於一八七七年至一八七八年戰勝土耳其的勝利成果被猶太人迪斯雷利的匯兌套利所奪走。「他的」人民需要約束,需要矯正。

甚至早在反猶迫害浪潮於一八八二年緩和前(雖然說一八八三年和一八八四年還是有幾次爆發),伊格那提耶夫就已經頒布了針對猶太人的「暫行條例」(到後來幾乎是永久的),持續懲罰他們自身的不幸。近半個世紀多以來,他們的慘況都要怪罪於他們頑固的分離性。信眾團體的廢止,被國家指派的機構取代,以及俄羅斯學校的設立,是為了把他們帶入非猶太俄羅斯的世界,而在亞歷山大二世的推動下,成效實在是太好了。現在人們說,問題已經變成是猶太人(在說德語土地上)的侵入性。「暫行條例」是用來抑制而不是反轉這種觀念。俄羅斯農業區要再度把他們擋在外頭;叫他們給我回小城去!不准自由定居於郊區、不管選哪裡都不行,就算他們屬於亞歷山大二世許可的商業和受教育階級也一樣。實在有太多受教育的猶太人跑去惹麻煩,所以他們在高中、大學和工作的人數上會擺出慘烈的配額。猶太醫生被禁止雇用基督徒護理員,而為了平息暴動者其中一種最強的不滿,週日市集也從此消失。

現在警察有權可以拘留那些待在不該在的地方的人,而他們也就用了這份權力。莫斯科和聖彼得堡的夜間突擊,警察闖入猶太人的公寓,拳頭搥在猶太小城的房門上以確定猶太人有待在他們妥善登記的地點。到最後,就連這個也無法滿足俄羅斯都會去猶太化的反動驅策勢力。猶太商人和工匠出現在聖彼得堡,更尤其是在古老的首都莫斯科,不知怎麼就是一種對行會以及正教會不可寬恕的下流褻瀆。神聖宗教會議(Most Holy Synod,正教會的最高領導單位)的領袖,康士坦欽.波貝多諾斯切夫(Konstantin Pobedonostsev),渴望能把他們移除。結果一如往常地,災難發生在逾越節,也就是一八九一年的三月末。

驅逐猶太人

莫斯科的三萬名猶太人中,有兩萬人被驅逐;幾乎所有執業中的工匠人口加上店老闆及商人,都強迫非走不可。這條命令就在第一場逾越節晚餐後的次日早晨公布,當時猶太人正集合起來去猶太會堂。這首悲慘的出埃及變奏曲沉重地打在他們身上。不同的團體依照他們的居住時間長短被分批驅逐出去;最後進來的,第一批出去。然而,那些教會在那邊滿意旁觀的根除行動、恐慌的財產出清(動產不動產都賣)、那些結算資產,與其說是像出埃及傳說,還不如說是遭逐出西班牙的重演。家庭、生計、人命全都被這驅逐行動損害了。在狠毒行徑上變本加厲的是,那些無法按照警方要求即時賣光所有東西的人,會在家中遭到逮捕,並整群送到普通監獄去,有些年紀大的就在那裡死了。儘管徹底貧窮又曝露在刺骨寒冷中,被放逐者中的最後一類──那些已經在城裡住了二、三十年的人──選擇逃向布列斯特(Brest)車站的貨運車輛,而不是冒著被抓去監獄的風險。女人和幼童穿著破衣服, 在恐懼中顫抖並死於失溫。更為諷刺的是,莫斯科市長決定把驅逐出境延後到寒流的最高峰過去後,但他的命令對許多受害者而言來得太晚。新聞報導點燃了從維也納到華盛頓的、習以為常的憤慨與哀悼;在華盛頓, 總統哈利森(Harrison)和國會向俄羅斯大使表達了他們的厭惡(同時對於這件事讓兩國一向和睦的關係蒙上陰影感到遺憾)。但讓官方重新考慮的,其實是阿爾馮斯.德.羅齊爾德(Alphonse de Rothschild)拒絕訂購最新一期俄羅斯政府公債一事。來自羅齊爾德家族的壓力,當然只是讓反猶者確認了他們所相信的,猶太人就是敲詐勒索者。

無論如何,許多俄羅斯猶太人不需要這個最新的慘劇來說服自己說,公民平等、與其他俄羅斯人共同生活的夢想,就只是這樣而已。有些人認為在國內發生革命劇變之前,情況就只會是這樣。想要有一個猶太生活,你需要有錢有勢到連討厭你的俄羅斯都認為你不可或缺。所以那些引發了最強烈憤怒的人,那些自身成功讓舊家族與正教派教會說起「猶太征服」的人,是最晚才會感覺到壓迫刀鋒劃過來的人。

誰說在俄羅斯的生活很公平?或者就這點來問,哪裡的生活有公平過的?摩西.萊伊布.利里恩布朗(Moshe Leib Lilienblum)就沒這麼說。24 敖得薩讓他自由,但是就如他三十歲時在回憶錄裡慘痛的紀錄所寫到的,那是讓他自由得不快樂。但另一方面,利里恩布朗家是自古以來「悲情詩」(tsuris)的世代名家。這部回憶錄叫作《年輕之罪》(Sins of Youth),是在他於一八六九年在受啟蒙者的邀請下抵達敖得薩之後,不過一、兩年內寫的,所以他在立陶宛可能是以宗教改革者的身分逃過迫害的。利里恩布朗毫無諷刺之意地把他仍然還年輕的生命分成了「混亂」、「異端」和「絕望」:而第一部分的起頭,就從他還是個正統派猶太學校的小男孩(他後來會成為老師),懷疑起上帝存在的時候開始。更糟的是,那些疑慮啃噬他啃得最深的時候,是在宗教儀式曆中的莊嚴時分─猶太新年和贖罪日!他穿上苦惱的裹布就好像天生要穿它似的:苦惱中有他太太,當他們倆差不多還是小孩的時候就許配給了他;有她在無愛的婚姻裡生下的孩子。被迫住在岳父岳母家,利里恩布朗的幽閉恐懼症現在加倍了;而《塔木德》那種掐死人的緊握力道,因為家庭生活的窒息感而更用力了。

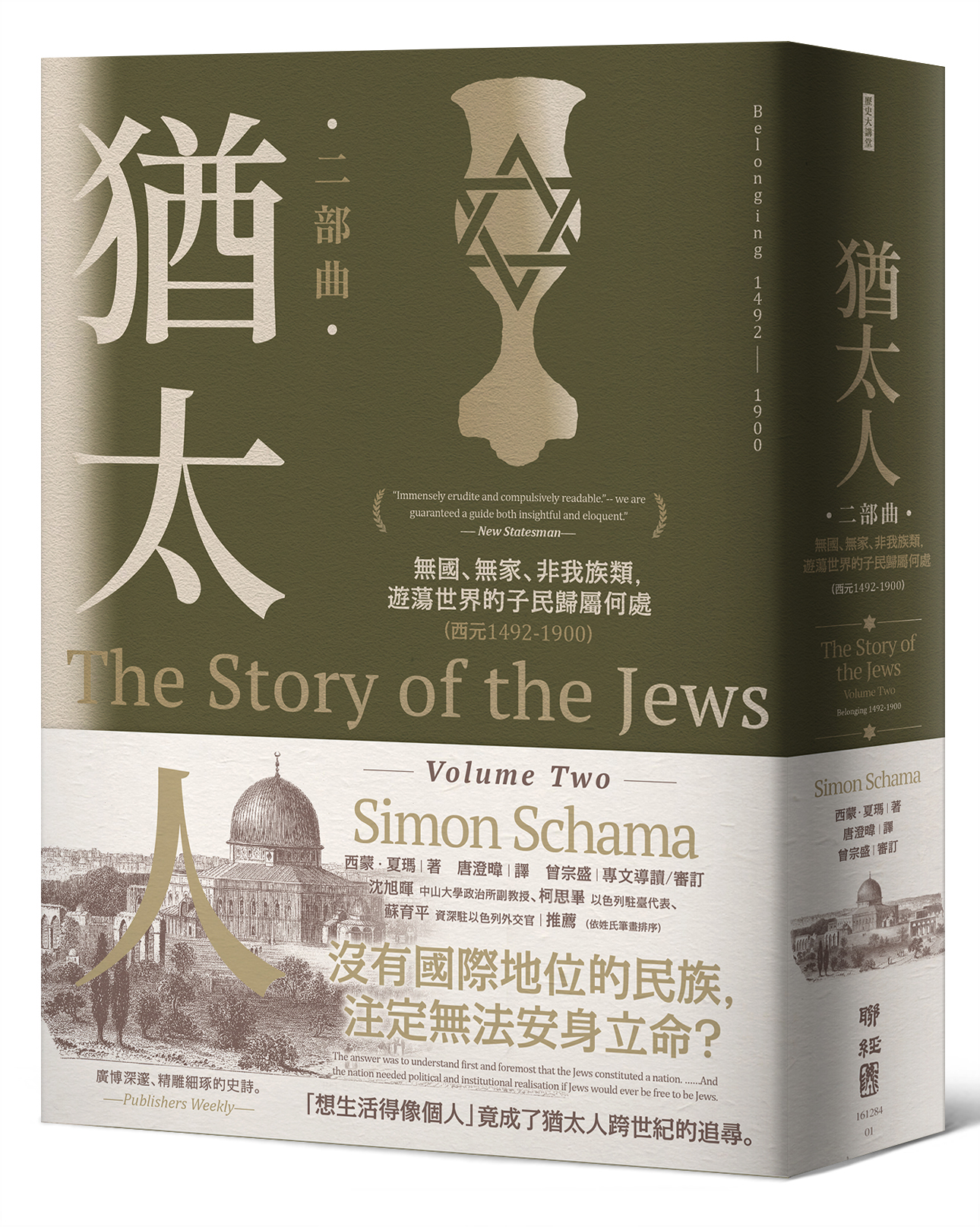

※本文摘取自《猶太人二部曲:無國、無家、非我族類,遊蕩世界的子民歸屬何處(西元1492-1900)》,聯經出版。

作者簡介

作者簡介

西蒙‧夏瑪(Simon Schama)

1945年生,猶太裔英國人,是英國著名的歷史學家、學術之星,在哥倫比亞大學教授歷史、藝術史。主持多部收視與質量俱佳的BBC紀錄片,其著作被翻譯超過15國語言、多次獲獎,包括沃夫森歷史獎、W.H.史密斯文學獎、全美書評人協會獎、艾美獎等重量級獎項。猶太人三部曲的第一部《猶太人:世界史的缺口,失落的三千年文明史──追尋之旅(西元前1000-1492)》,以及《猶太人 二部曲:無國、無家、非我族類,遊蕩世界的子民歸屬何處(西元1492-1900)》,皆入圍英國非小說圖書最高獎項──山謬強森獎(Samuel Johnson Prize,現已更名為貝利吉福德獎[The Baillie Gifford Prize])。

審訂者簡介

曾宗盛

德國柏林洪堡大學神學博士,台灣神學院副教授,於台大開設猶太人、希伯來文化相關通識課程,帶領學生深入體會不同文化。主要研究領域為:聖經希伯來文、聖經釋義與詮釋、舊約神學、舊約融合主義、聖經與婦女神學、以色列宗教史。

譯者簡介

唐澄暐

政治大學新聞系、台南藝術大學紀錄所畢業。曾任《台灣立報》國際版版主及編譯。喜愛怪獸及幻想作品,目前同時從事翻譯及怪獸小說寫作。譯有《世界觀:現代年輕人必懂的科學哲學和科學史》、《五十億年的孤寂》、《地球之後》、《怪獸大師圓谷英二》等書。著有短篇小說集《陸上怪獸警報》。