上報 Up Media

toggle- 最新消息 不斷更新/【12強冠軍賽】撐住!「中華隊 vs 日本」剩下最後2個出局數 中華隊9局下4:0暫時領先 2024-11-24 20:56

- 最新消息 「小野爺爺」再次出動 邀請孩子共繪國家兒童未來館藍圖 2024-11-24 19:29

- 最新消息 主管遭爆性騷女職員閃辭 台鹽綠能:不因人異動停止調查 2024-11-24 19:06

- 最新消息 「給波波醫看牙,不如我自己拔」 王世堅上街聲援本土牙醫 2024-11-24 19:00

- 最新消息 波音再獲1.29億美元合約 持續升級日本F-15J「超級攔截機」計畫 2024-11-24 18:50

- 最新消息 【全代會觀察】打造主場秀拚黨魁連任 三度在野的國民黨用歡樂自娛? 2024-11-24 18:25

- 最新消息 【天氣變冷】明天全台各地短暫回暖 「這一天」低溫恐跌至9度 2024-11-24 18:25

- 最新消息 挺洪申翰接勞動部長 全國產職業總工會提4期許、盼有前瞻性勞動環境 2024-11-24 17:45

- 最新消息 日本LAWSON推出「喝的美乃滋」熱量超低 造福全球美乃滋迷 2024-11-24 17:30

- 最新消息 《正年》金泰梨與鄭恩彩女女CP感爆棚 對決《淚之女王》金秀賢、金智媛爭APAN最佳情侶獎 2024-11-24 17:25

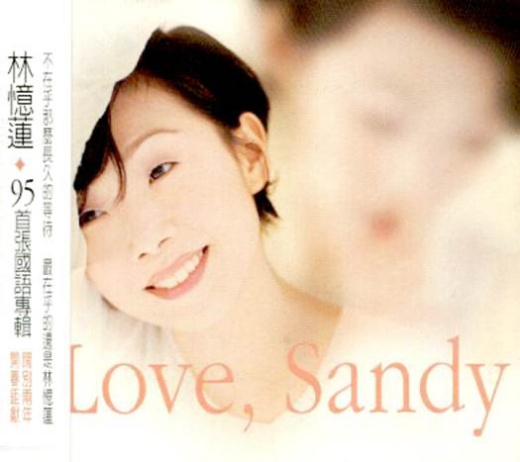

老李的情歌並沒有跟隨老李一起老去。歲月垂垂老矣,只有情歌,依然燦若明燈,句句分明。( 相信音樂提供)

我還是要一瓶啤酒吧,李宗盛坐下來的時候說。他並不渴呢其實。他只是想見識這家老舊的、暗啞的、帶點波西米亞情調的台南小酒館的開瓶器。愛情不也一樣嗎?有時候愛情的發生,不過是因為它想滿足你的好奇,讓你聽一聽它最終坍塌下來的聲音——

就好像年紀還很輕人還很浮的時候,愛情就像一段躁動的天雷,在你腳邊突如其來地滾過 ,而你從一開始又驚又喜地跳著叫著,到最終呆呆地怔在原地,感受著雷聲喧嘩之後無邊無盡的寂靜,於是你背轉身,揀了一塊乾爽的地方坐下來,訕訕地繫緊靴子的鞋帶,並且奇怪——怎麼有股後來的日子不知道為什麼一直在你周圍瀰漫不去,彷彿什麼東西被燒焦了的味道。

我們都不懂愛情。因為不懂,所以才覺得愛情應該很美麗。而那是什麼時候的一次談話呢?青春摔門而去,留下的只是煙塵四起的記憶。甚至對象是誰,我也模模糊糊記不真確了。我只記得有人失戀,於是我們K了整整一個晚上的李宗盛以示慶祝,慶祝愛情劫後餘生,也預祝愛情乘願再來。然後失戀的那個人突然抓著麥克風,癱坐在廂房的地上掩面哭泣,房裡立刻有人熟練地站起身,將室內的燈光調暗一些,再暗一些,再一些——

傷心是一個人的黑箱作業。但眼淚不是。眼淚並非一無是處。眼淚像摔破的瓶子飛出上千隻螢火蟲,每一隻都通體瑩亮,每一隻都埋有晶片,都藏著故事的起承轉合和前塵往昔。

我因此嘆了一口氣,側過身,對身邊的朋友說,還好我沒有女兒——我沒有辦法看著我疼愛的女兒因為愛上另一個人而被愛糟蹋得不成個樣子。尤其在她頻頻背轉身,開始壓低聲線講電話,不太希望我聽見她的談話內容,然後一個人,沒有導航系統,沒有統帥也沒有同謀,卻迫不及待地連奔帶跑,投向危機四伏的愛情的時候,我想我唯一來得及做的,就是飛快給她傳一則短訊:多留神天氣;要注意路標;還有,如果有時間——聽一聽李宗盛。

打從什麼時候開始的呢,我竟漸漸相信,李宗盛的情歌,在一定的程度上,可以是愛情的寧神劑?很多老李從他還是小李的時候寫的情歌,當初聽進耳朵裡,不過是他潦草的愛情筆記,可是等到情過境遷,等到千帆徐徐過盡,等到有些塵埃根本來不及落定,我卻終於明白下來,李宗盛唱的,都是給我們這些在愛情面前吃過暗虧挨過子彈的,狠狠一記迎面痛擊。

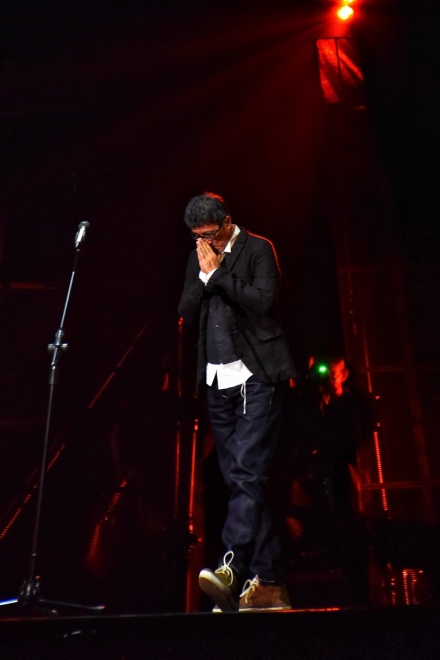

而老李老了。老李的情歌並沒有跟隨老李一起老去。歲月垂垂老矣,只有情歌,依然燦若明燈,句句分明。就好像隔了這麼長久的光陰,到現在聽到,「有些事情你現在不必問,有些人你永遠不必等」,我猜我們好多人嘴裡還是忍不住掀起訕訕的笑,明明已經跨越了好幾個世代,那兩句歌詞卻始終像劍一樣,鋒利地刺中愛情的要害,始終沒有被誰嫌棄。情歌從來不限制於時代,也從來不計較於愛情的形態,而是在最通俗的旋律底下,注入最寫實的愛情常態。

李宗盛不是林夕,也幸好他不是林夕,他歌詞裡的愛情沒有林夕高度象徵性的景觀壯麗,雖然老李一直很抗拒人們喊他「情歌教父」,可是他的愛情閱歷,以及他對愛情的無能為力,一次又一次,像神諭,解開了我們對愛情來回反覆的辯證和質疑,因此李宗盛的情歌,動人的不是氛圍,不是意境,而是愛情發生的場景裡頭留下前人的呼吸,總是和我們特別靠近。

而我當時挺喜歡林憶蓮,因此也留意了李宗盛「男人就不見蓮花,開始覺得牡丹美」的戀情。那時候李宗盛把林憶蓮領到他替她準備的閣樓,偏僻,但是精緻,而在還沒有正式旋開愛情的門把之前,林憶蓮和所有的女人一樣,總是想象愛情理應居高臨下,坐北朝南,然後窗口一推開,底下河水潺潺,是一間看得見風景的房間——可後來林憶蓮接過鑰匙走進去,才發現所有的愛情不外是兩種格局:新落成的往往設備不全;二手遷入的則怎麼翻新都還是陰影憧憧,太多刷不乾淨的前任留下來的舊跡,斑斑駁駁,躲在門後與牆角暗自嘆息。

偏偏女人和男人不同。女人最先愛上的,往往是愛情的風景,而不是生活的場景。當有一天女人終於明白,愛情這事兒根本就不是那麼一回事兒的時候,愛情擅作主張,替你留下來和你相敬如賓的,從來就不是之前和你風捲雲湧的那個人。從來都不會是。

我突然記起印象中我看過一張李宗盛和長得亭亭玉立的三個女兒一起吃過飯之後讓媒體逮著的照片。三個女兒都清秀,都得體,名字也都不故作深奧,都取得十分平實,就叫純兒安兒喜兒,聽起來好像對人生沒設定太大的宏圖大計,一付既來自則安之的從容淡定。特別是林憶蓮女兒喜兒。因為遺傳了母親的小眼睛,小得很嫵媚,很東方,很銷魂,而且上圍該怎麼說呢,同樣的傲人——

這恐怕是題外話了。好多年前我在新加坡見過林憶蓮,那時候她是以日本高級護膚品牌當言大使的身份出席活動,說話的聲音十分清脆,夾帶著悅耳的旋律感,臉上的肌膚如果用吹彈可破來形容其實還是太過敷衍了,我記得那時候的攝影大哥好像都習慣把明星們請到泳池邊拍照,戶外的陽光打在池面再映照在林憶蓮的臉上,那時我記得我用了「波光粼粼」來形容她臉上肌膚的光澤。

印象更深刻的是,林憶蓮的身材非常之好,可以聲色不動地將一件簡單的白色襯衫穿得千軍萬馬,穿得驚心動魄,而喜兒傲人的上圍很明顯是母親的遺傳,所以喜兒偶而喜歡將性感照上傳到社交媒體其實也就是情有可原的事,到底年輕,到底可以氣魄豪邁地將青春虎虎生風地揮霍得香汗淋灕。

但我沒和李宗盛見過面。沒見過面有沒見過面的好處,那就可以理直氣壯地將一個人的基本印象定格在自由選擇的角度。善意的。面光的。陽光普照的角度。而在我成長的時代,是羅大佑啓動了我其實可以對社會提出質問,是李宗盛告訴了我愛情原來可以有那麼的風雨故人,最後才是陳昇。陳昇讓我明白施施然對人情世故不屑一顧並不是一件什麼壞事。

我是先見過羅大佑,才見陳昇。羅大佑的機敏和永遠處於充電狀態的正能量確實讓我微微地吃了一驚,他的叛逆和剛正在我遇見他的時候其實已經七零八落,我甚至已經鼓不起勇氣問他,他曾經耿耿於懷的現象七十二變,到底還剩下多少現象是他希望還可以看見有所改變的?

相對之下,沒有酒精刺激下的陳昇實在嫻靜,嫻嫻靜靜地微笑,嫻嫻靜靜地晃神,嫻嫻靜靜地勉強將自己拉回現實和眾人寒暄客氣——那時候在後台,我看見的陳昇像個在歲月裡掉了隊的衝浪少年,他打赤上身,露出曬得挺健康的膚色,穿著一條花花綠綠的沙灘褲,一彩排完畢立刻不拘小節地衝到洗手間的尿兜上將褲頭往下一拉——我剛好在同一間洗手間清洗一隻咖啡杯子。

那場一波三折改在下午舉行的演唱會,我很肯定陳昇在台上的服裝除了有一定的高人指點也有他自己意見的參與,他穿白色短褲穿七彩襪子穿古靈精怪的領帶,走的明顯是日本時尚大叔路線,很多應該都是他自己挑選的,因為穿在一個大叔身上的衣服是不是他自己挑的有沒有他自己的個性還是全都是旁人塞給他硬要他穿的的其實很容易就看得出來。

至於李宗盛,我唯一可以確定的是李宗盛的雄性荷爾蒙總是一路呼嘯著遠遠比其他男人超標好多好多。他兩顆門牙中間裂開的縫 ,他壯實粗獷的脖子,他手背上濃密的汗毛,他躲在茂密的鬍子底下靦腆但性感的臉盤,他像個孩子似的,慣常蕩開來沒有機心的笑,還有,他寬厚得彷彿再怎麼大的罩杯都可以一手緊握的手心——都印證了春風再美,也比不上女人們頻頻對他投過去的嫣然一笑其實是真的,絕對是真的——

李宗盛的女人緣像熱帶的雨林,很南洋,很蒼翠,很茂盛。更何況愛情本來就是李宗盛的母語,雖然他創造的世界改變不了世界,他寫的愛情再飽滿再細膩再哀怨,也改變不了愛情,但女人們依然願意央求他為她們的愛情陳情,因為把愛情看得最通最透的總是李宗盛,他太知道,所謂愛情,不外是承諾太早,領悟太遲,而男人們誰沒有那麼一兩次因為沒有抓得住而跌碎了酒杯 ?

況且,情歌怎麼會有代溝呢?只要愛情不被遺棄,情歌就有繼續流傳下去的意義。而情歌的代溝從來不在於愛情,而是愛情在這個時代到底被賦予什麼樣的意義。因此後來的李宗盛不止一次強調,他不是什麼「情歌教父」,真的不是,任何跟過去緊密相關的情歌和情事,現在提起,都會讓他受到突如其來的刺激——雖然年輕時做音樂的過程,其實和中年後造吉他一樣,但吉他的木塊用手摸得著,但音樂的旋律是在腦子裡橫衝直撞,用手抓不到 ,你總得要推翻之後才能一件一件重組。

李宗盛要的就是放開之後的重新開始。正如李宗盛後來在平靜的生活裡最高興的事情就是剪頭髮和刮鬍子,他說,他特別喜歡那種「一切如新」的感覺。可人再怎麼往前,愛過之後,就有依戀,就有鄉愁。愛情裡面怎麼可能沒有鄉愁?愛過的那個人帶你一起抱過的那一棵古樹,或者和你一同濯足的那一條河流,其實都是愛情的鄉愁。

因此我逐漸明白下來,為什麼許多人喜歡將自己搞丟之前,安靜地坐下來,聽一聽李宗盛唱的千迴百轉的人生,而李宗盛每一次的喋喋不休,聽進耳朵裡,就好像長久未見的老朋友盡在不言中的欲說還休,明明沒有將話說滿,可開車回家的路上鼻子就無端端地酸了。

就好像最近一次見到越過了山丘的李宗盛,是他專程錄了一條短視頻給張艾嘉的節目祝賀,言笑晏晏,在鏡頭前面自稱小李,然後親切地喚張艾嘉「姐姐」,他說,人生就像雀局,以現在的年紀,大概也已經打到北風,最後一次做莊了。言下之意,一個男人到這個時候該成為什麼樣的人,該過什麼樣的人生,其實已經成為了定局。至於他自己,他完全沒有後悔曾經風流輕狂的少年,也沒有要擺脫曾經莽撞多情的自己,他只是不想再住進「李宗盛」這個角色裡,所以才開始和音樂漸漸拉開距離——

其實男人很多都一樣。走過一大段路之後,都會從人群退開,一個人坐下來,靜靜地修剪自己的日子,也靜靜地縫補讓被歲月磨損了的影子。李宗盛也是。有一段時間,他重復掉進「尋找、反省、質問」的漩渦,活得比村上春樹寫的男主角還要窩囊。可窩囊不正是一個中年男人不需要怎麼灌溉也長得欣欣然特別茂盛的魅力嗎?而且在那一段視頻,我看見李宗盛穿著工作服,略略清減了一些,可眼角還是有桃花攀長著的痕跡。

他現在讓自己活得像個新人一樣,特別是在造吉他的時候,享受初來乍到的摸索的喜悅,而這其實比什麼都奢侈,比什麼都讓他開心。以前的小情小愛和大悲大喜,他都已經擱在了一邊了,換回來的是今天風輕雲淡的老老實實。尤其是淡出音樂圈子之後,李宗盛相當沉迷於手工吉他製作,常常一坐下來就像個匠工似的,忙完一整天才深深嘆一口氣,小心翼翼將工作台收拾乾淨,然後回家陪小他接近卅歲的妻子吃頓家常晚飯。間中吧,還是會跟玩音樂的朋友見見面喝喝酒,但都努力把日子過得波瀾不興,要有多平靜就有多平靜。

而製琴需要的是一大塊的時間,以及一大盆的耐心,我聽一個住在西安姓「解」的新疆人說過,他是內地挺有名氣的製琴師,他擅長的雖然是手藝,但真正熱愛的是音樂,因此他造的吉他,無論是音色和手感都特別注重音色,甚至還說過,如果音色夠美,那吉他造成方形還是一樣有人搶著要的,因此他的手藝讓專業歌手們驚為天人,單是周華健,就一口氣要他連造五把琴,還有齊秦也是,所以李宗盛學造琴其實還挺讓我詫異,造琴除了需要懂得音樂,也會牽扯到物理,化學,機械和音律,單單是音樂感夠強也是行不通的,一名好的吉他造琴師,也必須是好的木工、鉗工、油漆工,因此這位姓解的制琴師被周華健請到北京李宗盛的製琴工坊出席歌友會的時候,他看見李宗盛聚精會神地在做琴,可是坊裡有紅酒櫃,有雪茄櫃,裡邊製琴的行頭應有盡有,可他拿起一把琴,試了一下就馬上放回去,然後就不再發一言,不肯對那琴做任何評論了,而那把琴,據說是請了馬來西亞的一位製琴師傅造的——

我很明白,造琴是要將自己的心往很遠很遠的地方丟開去,專心是不夠的,非得把自己的心完全丟掉才可以。而李宗盛如果是藉造琴來修心,方向是對了,但路途將會很遠很長很荒涼。而且,李宗盛自小就很嚮往當一名木匠,覺得木匠是很高尚很有創造性的工作,造琴最難的是對木頭的瞭解,優秀的製琴師需要掌握每塊木頭的音色和特性,然後需要尋找適合的木頭,以造出音樂人特別要求的音色。

這和寫情歌都是一樣的,你總得瞭解不同的女人,聽過許多遍發生在她們身上的故事,才能將為她們寫的情歌聽起來就像是度身訂造的。手工吉他的道理,也是一樣的,一樣的。李宗盛的歌詞,如果你聽仔細了,就聽得出那是女人柔軟的神情和生命嚴謹的輪廓相互結合,而不單單只是來歷不明的愛情修辭和耳鬢廝磨的情話,而是無數個不同的人同時出現在同一首歌裡,給聽歌的人劈開一片屬於他自己的風景,讓他在歌裡安心地棲息,也讓他安心地活成一張在另一個人的記憶臉沒有辦法被取代的臉孔,更讓放開手的愛情,變成一座菩薩凝視的島嶼,有一種慈悲的憂心忡忡的詩意。

我突然記起有一次有人問搖滾的崔健,要他說說對生活的基本要求是什麼,崔健拉了拉他的招牌鴨舌帽說,就高高興興寫歌賺錢生活,然後要將身體照顧得健健康康的,否則什麼都是白搭,最後,啊,對了,就是平平淡淡的愛情——愛情有什麼難呢?我如果真碰上崔健我想我會向他建議那就找李宗盛去,李宗盛的口袋裡,都是過了期的愛情的船票,都是滿滿的愛情的鄉愁,常常塞在口袋裡,一掏出來就漂洋過海,一收回去,就是一朵永遠都不凋零的花。

※范俊奇(Fabian Fom ): 前時尚雜誌主編。文字造型師。 「拾」字如金,「嗜」字成癖。 穿梭時尚影像與文字意境,迷信文字是一宗神秘的煉金術。專欄文字散見馬來西亞「星洲日報」,「南洋商報」。本文經作者授權,摘自作者臉書。