上報 Up Media

toggle- 最新消息 大法官人事同意權24日表決 藍、白再開會凝聚共識 2024-12-22 10:06

- 最新消息 中東衝突外溢 伊朗在歐陸雇用孩童攻擊猶太裔目標 2024-12-22 10:00

- 最新消息 如邑堂聯名江振誠推「法式國王太陽餅」!台灣經典糕餅包入國王派杏仁奶油餡 2024-12-22 09:00

- 最新消息 投書:陸軍聖騎士M109A7將在台現身 2024-12-22 07:00

- 最新消息 《憲法訴訟法》修法通過後兩難之局 2024-12-22 00:00

- 最新消息 冷眼看徐巧芯從甜心到封魔之路 2024-12-22 00:00

- 最新消息 立院爭議三法衝突非法律問題 應循政治手段解決 2024-12-22 00:00

- 最新消息 2024《讚讚盃》決賽戰報:「賴衍霖」 3:1 擊敗強勁校隊「黎明企鵝」 奪下冠軍殊榮 2024-12-21 21:40

- 最新消息 張惠妹登上台北大巨蛋開唱吸金8億 她為陪歌迷跨年租23日天價場地費曝光 2024-12-21 21:27

- 最新消息 《珠簾玉幕》趙露思新劇搭檔《玫瑰的故事》彭冠英 兩人湖邊談情每日狂吸上萬遊客朝聖 2024-12-21 20:32

北京天安門廣場。(Pixabay)

要了解權貴資本主義在中國的崛起,特別是為什麼勾結腐敗會在一九九○年代之後大量出現,我們必須同時檢視微觀的動機和巨觀的制度與政策變化。

我們必須解釋為什麼一種在一九八○年代還很罕見的行為會在一九九○年代變得非常普遍。現有關於勾結的理論只能提供部份解答。比方說,如果光用利益極大化和降低風險的動機就可以解釋,那勾結腐敗就應該是一種長期性的現象。然而,一九八○年代的個別性腐敗和一九九○年代的集體勾結性腐敗的差別太大,光用這兩種動機很難解釋官員勾結的原因。也就是說,如果官員總是在追求利益極大化和降低風險,那為什麼在一九九○年代之前沒有這麼做?

我們的答案是,一九九○年代初期的政策和制度變化大幅改變了中國官員的動機、風險回報的計算以及勾結的能力。而一九九○年代初最大的政策和制度變化,就是國家財產所有制有了部份和漸進式的改變,催生了勾結的機會和動機。

在一九九二年鄧小平南巡之後,中國的經濟改革開始加速。雖然一九九○年代的改革主軸是自由化,但很快的,為了繞過意識型態爭議而名為「產權改革」的私有化成為一九九二年後改革的主軸。當然,產權改革在一九八○年代就小規模而審慎實驗過,但因為保守派的反對,中國政府沒有把實驗範圍擴大。保守派的聲音在鄧小平南巡之後被削弱,產權改革也隨之加速。但是中國的產權改革比較不那麼激進。

中國政府不是搞完全私有化,而是把所有權和控制權分離。其背後的經濟思維是很清楚的,把「所有權」(ownership right)和「控制權」(control right)分離,這樣就可以提高管理者的經營動機,創造出控制權的市場(控制權的中國標準用詞是「使用權」)。中國的狀況太複雜,產權改革的形式繁多,「私有化」一詞無法總括其多樣性。私有化(國家把所有權及控制權都移轉到私人手上)當然是有的,但許多財產只是轉移了使用權(例如土地和礦產),有些財產只是在政府之間轉手(從中央轉給地方)。更複雜的是,行政權力的下放讓地方官員和國企幹部得到前所未有的控制權,尤其是分配資金、簽定大型合同和決定土地如何使用的權力。

儘管產權改革的形式繁多,但有兩個共同特點。第一個特點是把界定財產權和處分國有資產的權力大量下放。過去無法由私人控制的資產,現在可以實質上被私有化或用來創造私人收入。第二個特點是所有權界定不清,因為各種原因糾紛不斷。

不完整的產權改革

糾紛的原因之一是大多數產權改革的不完整性,也就是只把財產的控制權(使用權)和所有權分開,但沒有明確界定財產權中最重要的所有權歸屬的問題。這種改變創造出一個部份財產權的市場,但其不完整性卻造成財產的名義上所有者和實質控制者之間的衝突。在中國,財產的名義上所有者(國家)和實質控制者(主要是中共黨員)之間的衝突比市場經濟的國家複雜許多。在市場經濟中,私有產權不但界定得比較清楚,也有競爭而開放的公司治理體系、資本市場和大型法人組織。在中國,國家是被一個政黨獨占,而國家是名義上的財產所有者,這就意味著黨的利益和國家的利益有根本的分歧。

黨的利益在於維持權力,而這個權力來自於控制國家資產的黨員必須效忠於黨。這樣的結果引發了中國在一九九二年後兩種關於所有權的衝突:國家與黨的衝突以及黨與黨員的衝突。黨的利益是維持權力,要以國有資產的收益為己用,但國家的利益是保有這些資產和收益。而國家資產的真正擁有者是中國人民,於是黨和人民之間就有了衝突。黨及其黨員之間的衝突也一樣。黨把國有資產當成是黨的財產,但有自身利益的黨員並不這麼想。黨員的利益是控制財產取得收益,或者乾脆合法占有這些財產。於是黨和黨員就國有資產也發生了衝突,所以黨才要懲罰那些從黨的手上偷東西的黨員。

各方競逐

當國有資產被釋出可供私人所有或使用後,就引來各方的競逐。中國土地所有權的模糊性質經常造成糾紛。國企工人、公有土地上的居住者、承租土地的農民等等也對這些資產有「剩餘權利」,大家都認為自己有權分到國有資產改制的好處。而實質掌控國有資產的政府官員和國企幹部也認為自己有權分一杯羹。

此外,當所有權不明確,搞不清楚誰才是真正所有者時,社會上某些人就認為自己也有權參一腳。私人企業家既能看到這些資產的潛在利益又有辦法加以實現,他們就有動機去取得這些資產。由於私人企業家在中國是沒有政治權力的,他們就會拿最有力的武器─賄賂─去取得這些資產。犯罪組織也眼紅這塊大餅。他們除了會賄賂之外,還能用暴力和恐嚇取得國有資產的控制權。

相互否決

產權改革的多方競逐使得重新界定所有權的過程註定淪為政治角力。在這個角力過程中,有權處分國有資產的官員有著最大的影響力。但是官員與官員之間也會碰到相互否決的問題,不論是透過正式程序的否決或非正式的抵制。如果某個官員(例如地方黨委書記)權力大到可以命令下屬照辦,就可以克服相互否決的問題。

如果權力不夠大,那就要和其他在決策過程中擁有部份權力的同事合作。不這麼合作,個別官員就很難取得國有資產。在這種情況下,勾結除了能讓利益極大化和降低風險之外,最重要的功能是在一個有許多否決者存在的複雜官僚體系中克服相互否決的問題。當官員間的權力大致相若的時候,勾結就是必要的。

行政權力的下放

勾結除了要有動機和機會,還要有能力。官員手上要有足夠的政治權力才能勾結起來實現圖謀。而行政權力在改革開放尤其是天安門事件之後的大量下放,使得地方官員有了足以勾結起來搞腐敗的能力。在中國這種中央極權的國家,權力一下放就包含政府的所有面向,包括法律解釋、財政管理、投資審批、對國有資產的控制權和監理機構等等。行政權力下放是中共經改的一環,地方官員從此有了收取賄賂的大權,也成為私人企業家尋租的目標。

而權力下放最關鍵的部份無疑是人事管理權,也就是在黨國階層制度中任命和升遷官員之權。傳統上所說的勾結是指權力和資源大致相若的個人之間和公司之間的勾結。在這種「橫向勾結」中,承諾和協調是關鍵。「縱向勾結」則發生在權力和資源不平等的上下階層之間,這就要靠強迫和利益整合。上級要和下級勾結在理論上比較容易,因為上級有獎勵和處罰下級之權。這種權力在官僚體系中就是人事管理權。如果上級可以掌控下級的職位和升遷,就很容易說服或強迫下級參與勾結。

正如我們所見,在一九八四年幹部管理制度改革後,地方官員(大都是地方黨委書記)有了任命和升遷直屬下級的權力,這個重大改變在一九九○年代全面制度化。權力的縱向下放以及人事管理權向地方領導的橫向集中,兩者結合起來深刻影響了地方上勾結的動機和機制。地方黨委書記手握對下級任用升遷的大權,當他需要下級參與非法勾當時,可以強迫下級乖乖照辦。這也更深刻而細緻的影響到地方政府中的升遷模式。

由於地方黨委書記對人事有近乎壟斷的權力,下屬就要想辦法用工作表現或賄賂來討好他。當賄賂成為升官的手段後,就發展出兩個關係緊密的現象。第一個現象是下級爭相賄賂上級以求升官的「武器競賽」。這就造成「劣幣驅逐良幣」,膽子越大、賄賂越多的人越能升官。第二個現象是,既然下級要賄賂上級才能升官,下級就更可能向企業伸手索賄。兩種現象結合起來,勾結就愈益滋生勾結和腐敗:為了尋求職務升等造成的縱向勾結也導致了他們(和企業家)的對外勾結。

最後,我們還要了解官員為了在黨國體制內往上爬所做的經濟計算。除了地位之外,官員想升官的最大動機就是可以向生意人索賄,因為在經過一九九○年代的權力下放和經濟急速成長之後,地方官員有很大的權力可以受賄給生意人好處,地方政府的職位也變得奇貨可居。所以毫不令人意外的,中共中央在實施新的幹部管理制度之後很快就發布了關於禁止以賄賂手段拉攏上級的新規定,但這些規定毫無效果,「買官賣官」風氣依舊。

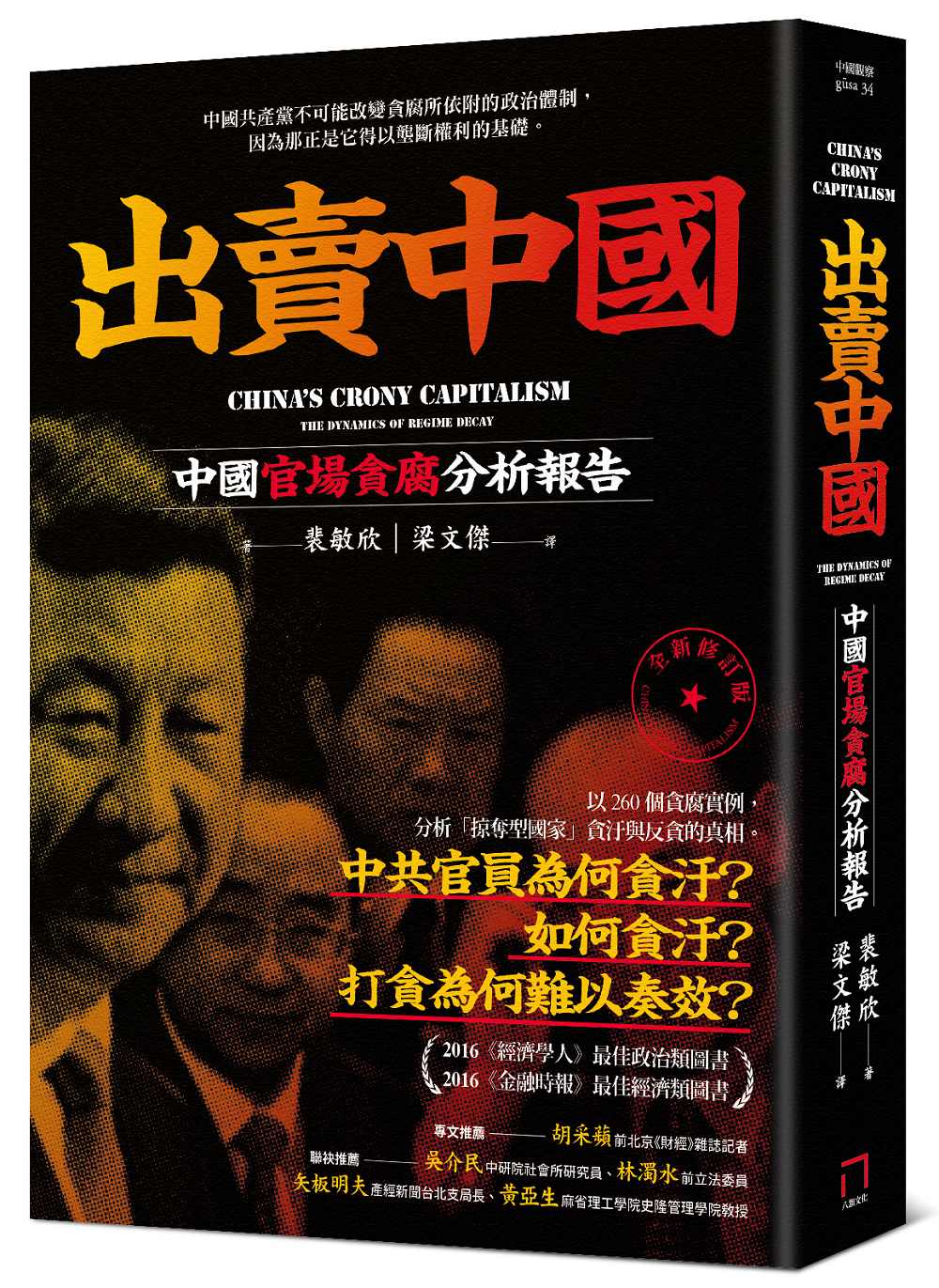

※本書摘取自《出賣中國:權貴資本主義的起源與共產黨政權的潰敗》,八旗出版。

作者簡介

裴敏欣

美籍華人政治學者、哈佛大學政治學博士,關注中國轉型改革、民主化與貪腐問題。目前擔任美國加州克萊蒙特•麥肯納學院(Claremont McKenna College)政府學教授、凱克國際戰略研究中心(Keck Center for International and Strategic Studies)主任。裴敏欣長期以來一直在《中國季刊》(The China Quarterly)、《今日中國》(China Today)、《外交官》(The Diplomat)、《外交事務》(Foreign Affairs)等期刊發表學術文章,也常為CNN、《紐約時報》等媒體報刊撰寫評論。

著有《從改革到革命:共產主義在中國與蘇聯的末日》(From Reform to Revolution)、《中國受困的轉型:發展式專制政府的限制》(China's Trapped Transition),編有《中南海的選擇》。

譯者簡介

梁文傑

現任台北市議員,曾擔任過民進黨中央中國事務部副主任、政策會副執行長、《新社會政策》雙月刊總編輯。譯著有《賣命工作的誘惑——新經濟的矛盾與選擇》、《索樂文報告:中國談判行為大剖析》與《奧運的詛咒:奧運、世足等全球運動賽會如何危害主辦城市的觀光、經濟與長期發展?》

私底下的梁文傑熱愛香港漫畫、乒乓球,關心體壇賽事。