上報 Up Media

toggle- 最新消息 內政部政黨審議會決議通過 聲請統促黨違憲解散 2025-01-02 22:28

- 最新消息 被緊咬是柯文哲分身 李文宗:大家都知道是蔡壁如 2025-01-02 22:12

- 最新消息 諷檢方下不了台「要關我就明講」 柯文哲:再加保就要賣房了 2025-01-02 22:00

- 最新消息 WSJ:中國已非美企「金礦」 難再幫北京說情 2025-01-02 21:50

- 最新消息 強烈冷氣團下周報到 低溫恐跌破10度、高山有望降雪 2025-01-02 21:34

- 最新消息 檢控他「恐逃亡海外」 沈慶京坐輪椅服藥:快80歲了怎麼跑 2025-01-02 21:08

- 最新消息 【盤點詐領助理費民代】高虹安成首位被判刑立委 女議長貪1300萬遭重判12年 2025-01-02 20:51

- 最新消息 中國股市2025開年不利 主要指數跳水近3%八年來最慘 2025-01-02 20:31

- 最新消息 柯文哲開庭遲到2小時原因曝光 「柯爸陷入昏迷」急赴醫院探視 2025-01-02 20:13

- 最新消息 扯!高科大考卷全是簡體字、教授名片竟印「中國台灣」 教育部出手了 2025-01-02 19:45

大螢幕轉播中國國家主席習近平講話。(湯森路透)

稍退一步的回顧

話說炸死張作霖的影響傳回日本後,只導致田中義一首相「猝死」,在滿洲只造成張學良易幟加入國民黨,抗日運動浮上檯面而且更形劇烈,看起來似乎是「徹底失敗」,但歷史的洪流絕對沒有在此停止。佐佐木到一上校說的「幸好因為實地教學,要醒的人醒了」,這也是在不為政府與國民所知的舞台幕後,悄悄地、順利地在準備接下來的「滿洲事變」。

要理解這份準備與再度爆發的事件,必須稍退一步回顧一次從當時到現在的世界與亞洲情勢。

張作霖在被炸死之前,趁著北伐的蔣介石軍隊、馮玉祥的北洋軍閥、毛澤東的共產黨軍隊三方混戰之際,進入北京成立軍政府,自任大元帥。三方混戰變成四方混戰,各方勢力背後分別有美國、蘇聯、英國、日本等國「援助」。不用說,這些「援助」的目的,當然是利用支那內亂,保護、擴大自己國家的特權。但「新中國」已經醒過來了,反殖民主義鬥爭成為國民運動,以收回租界、廢除不平等條約、民眾暴動、抵制、罷工展現。這波排外鬥爭不只針對日本,也向美國、英國發動,蘇聯也不例外。「列強」打算援助、利用支那內部三方混戰、四方混戰的任何一方,但情況已超出外國人能夠利用的內亂。

支那民族主義

進入革命時期的支那,在互相鬥爭的各方勢力基礎裡流動的,是「復興中國」──也就是支那民族主義;各國不要說加以利用,若有失手,可能就會落入被趕出中國的情況。激烈的反英運動,已經比反日運動先展開了。蘇聯對國民黨政策失敗,因為蔣介石發動上海政變清黨,政治顧問鮑羅廷(Mikhail Borodin)遭到驅逐。然而,英國巧妙地閃躲,接著美國、蘇聯也藉承認支那「自主權」,閃過民族主義的銳利刀鋒。但是,日本落後了;不,不是落後,本從一開始就陷入了無法如此「巧妙回身」的立場。

以英國為頭陣,西方各國的「歷史性使命」,是將全世界殖民地化,這項使命在上一世紀已經達成一半。法國取得北非與法屬印度支那;荷蘭領先法國,取得以爪哇、蘇門答臘為首的「荷屬東印度」地區;西班牙征服中南美洲與菲律賓。新帝國美國途中闖了進來,美國拋棄門羅主義,在美西戰爭中獲勝,稱霸新大陸,將西印度群島、墨西哥作為屬國,讓日本「開國」,奪取菲律賓,兼併夏威夷,主張「白色太平洋」,盯上支那大陸,並在日俄戰爭之後,確認日本列島是前往支那最有害的障礙。

另一方面,在歐洲的邊疆,在歷史的角落裡沉默的半亞洲式未開化國家俄羅斯,因為彼得大帝而開始甦醒。因為英國與法國壓力,俄羅斯在西邊遭到阻擋,於是往東方的西伯利亞與阿拉斯加前進,用庫頁島與千島群島問題威脅日本,盯上滿洲、蒙古與大清帝國發生衝突,因此引發日俄戰爭,遭遇了意料之外的「亞洲的反擊」。英國與美國,在日俄戰爭時與日本結盟、支援日本,是為了妨礙俄羅斯帝國進出東亞,這件事不需要再說明吧。

日俄戰爭的結果

但是,在日俄戰爭中落敗,對俄羅斯自身與世界也都造成預料之外的副作用。因為日本戰勝,俄羅斯開始覺醒,後來在俄國內部,羅曼諾夫王朝也因為列寧的黨而覆滅,共產主義蘇聯這個新帝國出現了。史達林不僅繼承列寧的革命,也繼承彼得大帝的雄心壯志,開始侵略東亞、征服世界。

蘇聯不管是對舊帝國英國而言,或是對新帝國美國而言,都是難以對付的新興帝國。蘇聯反向操作十八、十九世紀的歐美殖民政策,藉由煽動、獎勵國民黨與中國共產黨的民族主義,闖進來分割支那。英國、法國、美國,對此都不得不退縮。一失手,不僅既有的殖民地與特權會被奪走,本國還會因為共產國際建築在列寧「帝國主義是資本主義最高階段」煽動神話上的謀略陷入危險。

歐美列強想藉「反共」團結,日本政府跟軍方當然也「反共」。只是這次團結,因為彼此利益衝突而無法順利進行,「列強」只能各走各的路。

蔣介石的致命錯誤

首先,英國與美國順利拉攏蔣介石的國民黨,國民黨與蘇聯斷絕關係,全力集中於反共與抗日運動。日本變成支那民族主義正面的敵人,「大亞細亞主義」、「興亞主義」都失去效果。但蔣介石在此也犯了致命錯誤,極端地說,國民黨變成了英美的魁儡政黨,不再是支那國民之黨。我不是配合日本的利益與偏見,在指出這件事情,蔣介石的過失是經由之後的歷史證明的。蔣介石的國民黨喪失了「國民之黨」實質內涵,由中國共產黨取而代之並成長茁壯。儘管毛澤東的黨提倡國際共產主義,但本質上還是支那民族主義黨。最初接受蘇聯援助,現在還是自認是馬克思、列寧主義的正統傳人,與蘇聯對立。

把日本軍隊趕出支那大陸的,不是重慶的國民黨政府,是美國、英國與同盟國軍隊。但是,支那民族主義的目標,是驅逐所有的「帝國主義國家」。儘管重慶國民黨政府成功躋身戰勝國,卻無法滿足支那國民的希望。戰後的政治狀況與戰局發展,快速倒向對中共有利的方向,毛澤東政權把一切帝國主義勢力,包含蔣介石政權在內,都逐出國外,只留下蘇聯。這不是國際主義的勝利,是支那民族主義的勝利。不出十五年就發生中蘇對立,是理所當然的結果。中華人民共和國是在亞洲新誕生、復活的新帝國。無法與國境相連、有多年互相侵略傳統的俄羅斯新帝國「和平共存」,此乃理所當然。儘管都是二十世紀的共產主義新帝國,俄國有俄國的歷史與傳統,支那有支那的歷史與傳統。俄羅斯有伊凡雷帝、彼得大帝與史達林皇帝的功績,支那則近有乾隆皇帝大舉征服、擴大版圖,遠有超越羅馬帝國的大唐帝國前例。

史達林公開說日本敗戰是「日俄戰爭的復仇」,是俄羅斯民族主義的心聲;毛澤東說美國是「紙老虎」,罵赫魯雪夫是修正主義者、是向美國帝國主義投降者,在他收復失地的計畫中,當然有一部分西伯利亞、蒙古、西藏、印度邊境地區,連大清帝國舊屬國越南、馬來群島各國、沖繩、朝鮮都有,是因為當中包含了自大唐帝國以來的民族自傲,以及支那民族對列強長達一個世紀以上的殖民的怨恨。

「中共的悲壯命運」

新中共帝國無法饒恕鄰國俄羅斯共產帝國的理由,跟無法饒恕美國、英國、日本的理由相同。舊俄羅斯帝國與日本交互地覬覦滿洲、蒙古、朝鮮,但新俄羅斯帝國並沒有捨棄這項傳統政策。「中蘇對立」並非是主義或意識型態之爭,必須當作是貫穿漫長歷史一直持續對立、鬥爭的兩個帝國的民族主義再度點燃,方能理解。在此有著爆發下一次大戰的危險,有著「中共的悲壯命運」。

因為大清帝國老化、衰弱,日本這個小國,反覆各種困難,以創造、加強「武裝天皇制度」這個戰爭體制的方式,即使不甘願,也「代表」東亞各國,持續地打了「能在戰鬥獲勝,卻贏不了戰爭的百年戰爭」而完全落敗離開戰場,脫下戰士的盔甲。日本這位戰士,現在正在歷史舞台幕後休息,這是約一百年來首度休息。現在才頭一次能回顧家庭,思考充實產業、內需、貿易,整頓內政,被給予走向「現代化」的餘暇。

緊接在敗戰之後的日本的風景,因為持續了百年的戰爭,政治跟經濟都千瘡百孔。制度、道德、習慣都只有適用於戰爭的,連個對和平的日常生活有用的東西都沒有。由於最後的大敗戰,人沒屋子可住,庭園跟農田變成焦土,人心荒廢,我也幾乎絕望,認為要恢復至少要花一世紀。我認為我完全營養失調,將不久於人世,躲進鎌倉山谷間的深處,想要寸步不離這座山谷,死在這裡。然而,世上沒什麼東西比人的預想、計畫、計算那般靠不住。過了三年,我沒死,開始有時候會從山谷底出來到東京去,每次出去,看到橫須賀線鐵路沿線復興的情況,都瞪大眼睛,後來開始會覺得高興。雖然遭到公職追放,但不是失去謀生方法,只要工作,就有相應的收入,兩個兒子也成長得很好。我也盡我所能的努力工作,但日本人整體來說肯定比我更努力工作。經過十年的時候,我計算要過一世紀才能達成的復興,已經看似開始就緒了。韓戰之後世界情勢驟變,似乎也對日本復興帶來了好處。現在是敗戰後二十年,這份「繁榮」,就算背後伴隨著我們老世代不喜歡的各種現象,但在二十年前有誰能夠預測到這份「復興」呢?

新中共帝國的使命

然而,要安心談「日本復興」還太早。我想談的是中華人民共和國這個新帝國的命運。日本發起的「東亞百年戰爭」結束了,但是還有東亞問題留著。其他還有非洲、東南亞各國、中南美洲各國的問題,美國自己國內也有黑人問題燃起。加入聯合國的各個新興國家,大部分是在日本戰敗後獨立的國家。不要去說這些國家的獨立是日本奮戰、玉碎的結果吧。但是,那是日本對西力的抵抗──要說那是侵略,是各位左翼學者的自由──日本對西力的抵抗產生了正負兩面效果,而比起負面效用,新興國家的獨立肯定是正面效用的結果。只是,獨立並不直接意味解放與繁榮,許多新興獨立國家是所謂「低度開發國家」,是「近代化之前的國家」,其自身含有許多困難的問題,距離地球上所有人種、民族都擁有平等與共通的繁榮的那一天還很遠。

這些新興諸國中最大的,是中華人民共和國。這個新帝國藉利用「侵略中國」這個日本對西力抵抗的負面效果,讓亞洲最強大國,舊支那帝國復活。可以說亞洲、非洲新興獨立國家的人氣與希望,都集中在這個新帝國。中共自身也自認這些國家的「希望之星」,看起來有意地在努力要變成那樣。為此,會越來越強調反美主義,同時必須展開反蘇聯鬥爭。我稱此為「中共的悲壯使命」,中共無預期地繼承了日本的「東亞百年戰爭」。

日本被趕下歷史舞台,眼前正滿足於被趕下舞台,在「天下太平氣氛」中,治療戰爭受的傷,想要走到「現代化」之路。現在的日本人的意識中,既沒有「興亞」,也沒有「脫亞」。就算首相被戴高樂將軍說是賣電晶體收音機的業務員,日本現在暫時應該要專心修理作為「百年戰爭」結果,千瘡百孔的國內吧。(對天下太平氣氛與喪失國家目的,日本人已展開部分的抗拒,但那是另外一個問題。)

如果未來近期在東方要發生戰爭,主角已經不會是日本帝國,而是中共帝國。現在以及未來近期的日本,在任何一點上都沒有成為戰爭主要動力的條件與實力。以美國帝國、蘇聯帝國與中共帝國為主角的三方混戰的世界戰爭,會持續百年還是因為核子武器而在一瞬間終結,只有神知道。

※本文摘取自《大東亞戰爭肯定論:來自敗戰者的申辯與吶喊》,八旗出版。

作者簡介

林房雄(Fusao Hayashi)

本名後藤壽夫,日本小說家、文學批評家。早年以參與無產階級文學運動著稱,後來成為強烈的極端民族主義者。

林房雄曾考入東京帝國大學法學院,但在1925年離開學校,以無產階級文學作家的身分登入文壇,把精力投入到左派政治和藝術中,其後多次因參與左派運動被檢舉入獄。1932年出獄後發表《青年》,宣稱思想「轉向」,1935年創作《浪漫主義者的筆記》,宣布不再支持馬克思主義,並於1936年開始中斷與無產階級文學運動的一切聯繫,發出「無產階級文學作家歇業」宣言。林房雄在戰後以「白井明」為筆名從事寫作,相較於當時盛行的左翼論述,其言論無疑給日本帶來了新的活力。

林房雄對於左翼的批判性論點,同時也得到了日本文豪三島由紀夫的共鳴。兩人於1947年在《新晚報》編輯部相遇,之後持續交流;三島於1963年撰寫了《林房雄論》,評論其言論與作品,並於1966年將兩人之間的對談集結出版為《對話•日本人論》。三島由紀夫於1970年切腹後,林房雄擔任三島由紀夫追悼會的邀集發起人代表,並在弔唁中寫道:「不等盛開的櫻花,自己散落。」

林房雄畢生著作甚豐,1963至1965年在《中央公論》雜誌刊行連載的《大東亞戰爭肯定論》在日本引起極大爭論,即使在出版幾十年後,爭議也依然存在。其他著作包括:《青年•文明開化》(夏目書房,2003)、《天皇的起源》(夏目書房,2002)、《青年:伊藤博文與井上馨的青春世代》(德間書房,1986)、《現代史的證言》(日本及日本人社,1981)、《悲傷的琴聲:給三島由紀夫的鎮魂歌》(文藝春秋,1972)、《林房雄評論集》(浪曼,1972-1974)等。

譯者簡介

許哲睿

政治大學日本語文學系畢業,淡江大學國際事務與戰略研究所碩士。研究興趣是從日本外交、安全保障的觀點討論戰略。以日本航空自衛隊為題目撰寫碩士論文,有數篇日本國防相關的文章、報導散見於軍事雜誌。

熱門影音

熱門新聞

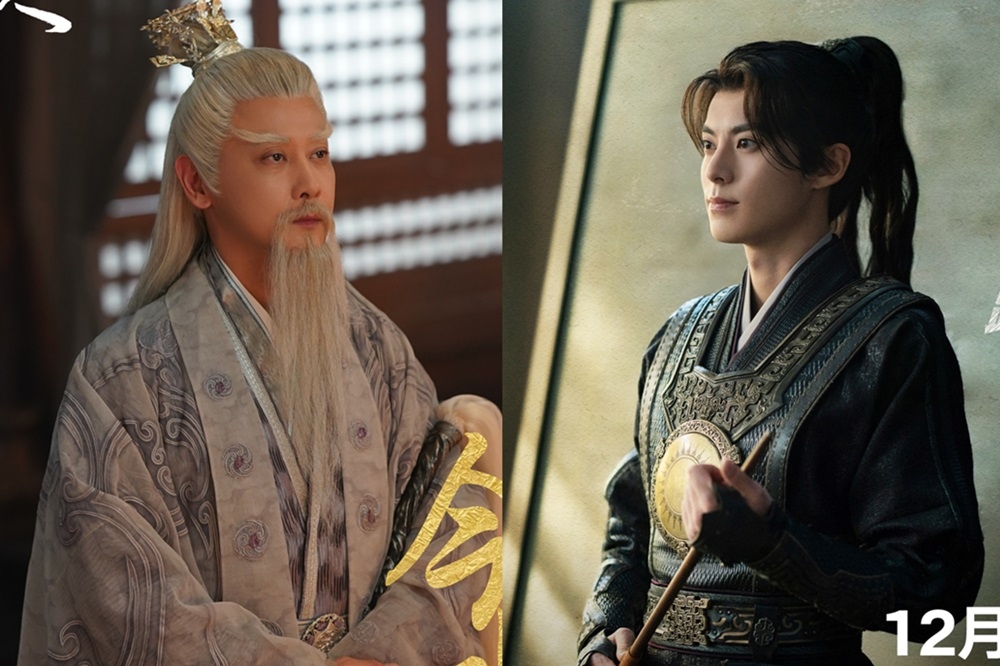

- 《大奉打更人》王鶴棣演技太爛被群嘲 來自台灣的「他」一人演活2角色佳評如潮

- 趙露思患失語症前傳訊好友「救救我」內容曝光 業界人士分析她已有這2種最壞打算

- 《珠簾玉幕》趙露思得失語症內幕曝光 她合約將到期還被逼搭檔《長相思》鄧為拍新劇

- 獨家/蔡阿嘎帶警方登門!蘿拉家中意外遭搜出喪屍菸彈 發聲明:不會卸責

- 趙露思慘遭毆打得憂鬱症原兇直指「她」 網揭《蒼蘭訣》李一桐、張凌赫也是受害者

- 《九重紫》孟子義住北京豪宅富家千金身份曝光 媽媽曝女婿3條件「李昀銳都有」全網嗑翻

- 王鶴棣《大奉打更人》首播熱度慘輸李昀銳《九重紫》 他演技3敗筆被嘲「像憤怒鳥在演戲」

- 趙露思曾因「這件事」慘遭經紀公司老闆辱罵賞巴掌 好友曝這成為她患失語症關鍵