上報 Up Media

toggle- 最新消息 內政部政黨審議會決議通過 聲請統促黨違憲解散 2025-01-02 22:28

- 最新消息 被緊咬是柯文哲分身 李文宗:大家都知道是蔡壁如 2025-01-02 22:12

- 最新消息 諷檢方下不了台「要關我就明講」 柯文哲:再加保就要賣房了 2025-01-02 22:00

- 最新消息 WSJ:中國已非美企「金礦」 難再幫北京說情 2025-01-02 21:50

- 最新消息 強烈冷氣團下周報到 低溫恐跌破10度、高山有望降雪 2025-01-02 21:34

- 最新消息 檢控他「恐逃亡海外」 沈慶京坐輪椅服藥:快80歲了怎麼跑 2025-01-02 21:08

- 最新消息 【盤點詐領助理費民代】高虹安成首位被判刑立委 女議長貪1300萬遭重判12年 2025-01-02 20:51

- 最新消息 中國股市2025開年不利 主要指數跳水近3%八年來最慘 2025-01-02 20:31

- 最新消息 柯文哲開庭遲到2小時原因曝光 「柯爸陷入昏迷」急赴醫院探視 2025-01-02 20:13

- 最新消息 扯!高科大考卷全是簡體字、教授名片竟印「中國台灣」 教育部出手了 2025-01-02 19:45

1986年4月26日凌晨1點23分,位於烏克蘭北部的車諾比核電廠4號核子反應爐因人為操作不當而爆炸,大量輻射外洩,最靠近車諾比的小鎮普里皮亞特(Pripyat)首當其衝遭核輻射。(授權條款:CC BY 2.0 作者:Jorge Franganillo)

都市化的反面是如下的幻想:總有一天大自然會重返,與大自然作對的城市混凝土會變為花團錦簇。但我們毒害大地的本事太高強,因而這一幻想情景已變得不堪入目。大自然的確重返,收回烏克蘭的普里皮亞特市(Pripyat),但造成這一現象的主要原因,乃是那裡輻射程度太高,所有人都不得不撤離。

人類遺棄了普里皮亞特

距普里皮亞特不到三公里處, 座落著車諾比核電廠。一九八六年四月某日,普里皮亞特居民從當地電台聽到如下宣告:「車諾比核電廠發生事故,一原子反應爐已受損。受感染者會得到協助,官方調查委員會已成立。」同一天更晚時,全市四萬五千個居民被匆匆推進一千多輛巴士裡,他們沒時間打包。衣物留在衣櫃裡,玩具留在空嬰兒車裡,寵物遭遺棄。他們獲告知只離開三天,結果就從此未再回來。就連當地陸軍部隊的坦克和直昇機都留在原處。誠如我們今日所知,普里皮亞特的居民本該更早撤離,且原本能更早撤離。四號反應爐爆炸於三天前,但此一事故未對外發布,致使該市居民受到將會對他們和他們的子孫貽害甚大的致命程度輻射。

一九九二年後,即蘇聯已瓦解之後,該核電廠沒了保安人員,普里皮亞特受到劫掠者洗劫,連電線和油地氈都全遭拔走。人類遺棄了普里皮亞特,大自然卻在接下來的歲月裡收回失土。如今馬路和建築都已被小樹的樹根撐裂。苔蘚植物和禾草植物覆蓋柏油路和逐漸敗壞的混凝土,由於城中排水系統堵塞,每年春天雪融之後,水泥地成了淺湖。原訂於一九八六年五月一日開幕,設有摩天樓的一座遊樂園,如今仍在,只是銹蝕斑斑,置身於荒煙蔓草間。

一個古老夢想回到人間嘲笑我們。一八九○年威廉.莫里斯(William Morris) 寫了《烏有鄉消息》(News fromNowhere),在其中以欣然之情描繪城市回歸自然的想像情景。他預言倫敦人反感於醜陋的街道,創造出「一個令人非常愜意的地方,因為自一九五五年大肆清除房屋後,樹木能自在生長。」那是個很能打動人的想法,善用了對都市弊病日益不安的心態。

(延伸閱讀:「當時間停格在1986年4月」 從基輔搭上小飛機深度走訪車諾比核災區)

大自然報復

由於世界被越來越大的都會區覆蓋,欲見到大自然報復的念頭變得更激動人心、更危險。但莫里斯這位反工業的預言家,絕對想不到大自然會像這樣報復。據估計,要在約九百年後,普里皮亞特才會再度成為安全的人類居住地。輻射濃度太高,就連片刻的造訪都是找死,以核電廠為中心劃出的禁制區,也就是官方所謂的疏散區(Zone of Alienation),廣達兩千六百平方公里,比盧森堡還大。最危險的地方位在已積澱了受污染塵土和瓦礫的建築裡。派駐莫斯科的美國記者吉兒.多爾蒂(JillDougherty),憶述了有次開車繞過普里皮亞特:「它一片死寂,是我這輩子最詭異的經驗。」她接著描述「已被苔蘚和灌木叢接管」的水泥路面和「日益朽壞的房子……我能聽到水穿過天花板滴落的聲音。」

普里皮亞特初建成時是蘇聯模範城。工程始於一九七○年二月四日,蘇聯的「休克營造法」(shock construction)為分屬蘇聯諸多民族的人民,在此迅速建起了家園。街名(其中兩個字面意思為「熱衷者」和「諸民族的友誼」)反映了普里皮亞特的多元性。它是個有寬闊街道和現代公寓大樓的明亮城市,許多公寓大樓且有瓷磚裝飾。居民的平均年齡只有二十六歲,每年新生兒超過千名。有位曾住在當地者以自豪之情憶道:「只有在這城市裡能看到成列的折疊式嬰兒小推車,傍晚時父母親推著嬰兒在街上散步。」

有一段時間人們覺得在這場世上最嚴重的核子事故後,沒生物能存活。反應爐爆炸後,所有東西都未能倖免於難,而且受害的情狀往往古怪且可怕。動物的胚胎分解,馬的甲狀腺破裂。放射性墜塵所經路線上的一大片松樹林變成「紅樹林」,因為松樹變色死亡。但如今,這片森林再度變綠。許多植物迅速適應了新環境。有人在距出事的反應爐五公里處和一百公里處分別播種大豆,以便做比較研究,結果發現距五公里處的大豆受高度污染,重量只有其本應有之重量的一半,但它們也進行了分子適應。例如,它們所含的半胱氨酸合成酶(cysteine synthase)是未受污染之大豆的三倍,而這種酶助植物抵抗環境壓力。

生命欣欣向榮的荒野

在這同時,這個城市和其周遭的禁制區已成為多種動物的棲地。放射生態學家謝爾蓋.高夏克(Sergey Gaschak)觀察到,「有一些鳥在這個石棺裡築巢」,石棺指的是一九八六年為封住爆炸的反應爐而建的混凝土外殼。在事故的中心點,他看到「椋鳥、鴿子、燕子、橙尾鴝鶯,我看到巢,而且找到蛋。」

二○○○年代中期,有人調查禁制區裡動物的數量和種類,發現有兩百八十種鳥和六十六種哺乳動物,共有七千頭野豬、六百隻狼、三千隻鹿、一千五百隻河狸、一千兩百隻狐狸、十五隻山貓、數千頭駝鹿,也發現熊的足印。在烏克蘭境內這個地區,這可是個大發現,因為熊在這裡已絕跡多年。

瑪麗.邁西歐(Mary Mycio)以車諾比的自然史為題,寫下暢銷的《苦艾森林》(Wormwood Forest)。她主張:「表面上看,輻射讓野生動物受益良多。」原因很簡單:「它迫使人離開污染區」。提到更廣大的禁制區時,她說「那是個帶放射性的荒野,而且生命欣欣向榮。」

動物過得比有人類時好

但如果普里皮亞特和其周遭地區只對人類有害,那就太奇怪。對該區域的另一種看法,乃是把那裡視為變種自然區。

動植物或許看似「欣欣向榮」,但那純粹是藉由粗略的數量調查,再與正常城市的情況相比較所得出的印象。深入調查過該區域的南卡羅來納大學生物學教授提摩西.穆索(TimothyMousseau), 向《國家地理新聞》(National GeographicNews)坦承:「這一悲劇最讓人覺得反諷的現象之一,乃是許多動物過得比有人類在那裡時好了許多。」但他也提醒,若斷言這表示他們沒受苦,「那就錯了」。事實上,穆索的研究顯示,當地鳥類的繁殖率低於平均值甚多,其他調查所得到的證據表明,樹木體內賀爾蒙受損,許多樹木長得奇形怪狀扭曲變形。樹木生長受體突變,意味著如穆索的同僚詹姆斯.莫里斯(JamesMorris)所說明的,它們「費了好一番工夫才弄清楚哪個方向是往上」。其他的研究揭露更為奇怪的反應,例如淡水湖軟體蟲從無性生殖變為有性生殖。

(延伸閱讀:車諾比核災屆滿35周年 烏克蘭尋求復興之路困難重重)

世上沒有伊甸園

這些改變是損傷的跡象、適應的跡象,還是兩者皆而有之,很難斷定,但它們告訴我們世上沒有伊甸園。烏克蘭總統維克托.尤申科(Victor Yushchenko)二○○五年走訪此區域時,提出將它闢為自然保留區的想法。自那之後當地政府一直在研究設立車諾比國家自然公園的可行性。弔詭的是,這位總統也同時提議將該地用來貯存外國的核廢料。這構想不久就遭否決,但卻充分表明烏克蘭想為這個禁制區尋找經濟用途。所有關於該區域動植物生長繁茂的「好消息」,都被用來暗示該區域已觸底反彈,致命輻射和生物多樣性可共譜美好生活。

城市回歸自然這一夢想歷久不衰。我們越是都市化,越是擺脫自然,這一夢想就越是縈繞我們腦海不去,越可能悖離常情地喜歡看到水泥路面和建築被樹根撐開。在普里皮亞特就正有這樣的狀況,但這個夢想本無意這樣。威廉.莫里斯的希望,乃是希望人與自然間取得平衡的關係。一八九○年時,那本有可能發生,未來或許有一天會發生。但在這同時,普里皮亞特被過度茂盛的草木覆蓋的街道,象徵著那個希望遭揚棄。我們本該是這個大地回歸自然之故事的一部分:拿回我們失去的東西,回到我們失去的東西身邊。而普里皮亞特指向的是另一個未來。

※本文摘取自《地圖之外:47個被地圖遺忘的地方,真實世界的另一個面貌》,臉譜出版。

作者簡介

阿拉史泰爾.邦尼特Alastair Bonnett

新堡大學社會地理學教授,著有《何為地理學?》(What is Geography?)一書。他也在歷史雜誌和時事雜誌上就多種主題發表過文章,例如世界人口和強烈懷舊。從一九九四年到二〇〇〇年,他是前衛的心理地理學雜誌《踰矩:城市探索日誌》(Transgression: A Journal of Urban Exploration)的主編。他最新的研究計畫,以城市的記憶和現代政治中的失落與渴望為題。

相關著作:《島嶼時代:從軍事人造島、農莊島嶼、隔離島、漂浮城市、避世勝境到即將消失的天然島,探尋島嶼之於人類的意義,帶來的夢想與夢魘,並思索島嶼的未來面貌》《圖外之地:39個從地圖上逃逸的地理異數,一場新烏托邦的世界探尋》《地圖之外:47個被地圖遺忘的地方,真實世界的另一個面貌》

譯者簡介

黃中憲

一九六四年生,政大外交系畢業,現專職翻譯。譯作包括《從帝國廢墟中崛起:從梁啟超到泰戈爾,喚醒亞洲與改變世界》、《維梅爾的帽子:從一幅畫看十七世紀全球貿易》、《未竟的帝國:英國的全球擴張》、《帖木兒之後:1405~2000年全球帝國史》、《哈布斯堡的滅亡:第一次世界大戰的爆發和奧匈帝國的解體》、《太平天國之秋》、《戰後歐洲六十年1945~2005(全四卷)》、《莎士比亞變動的世界》等。

熱門影音

熱門新聞

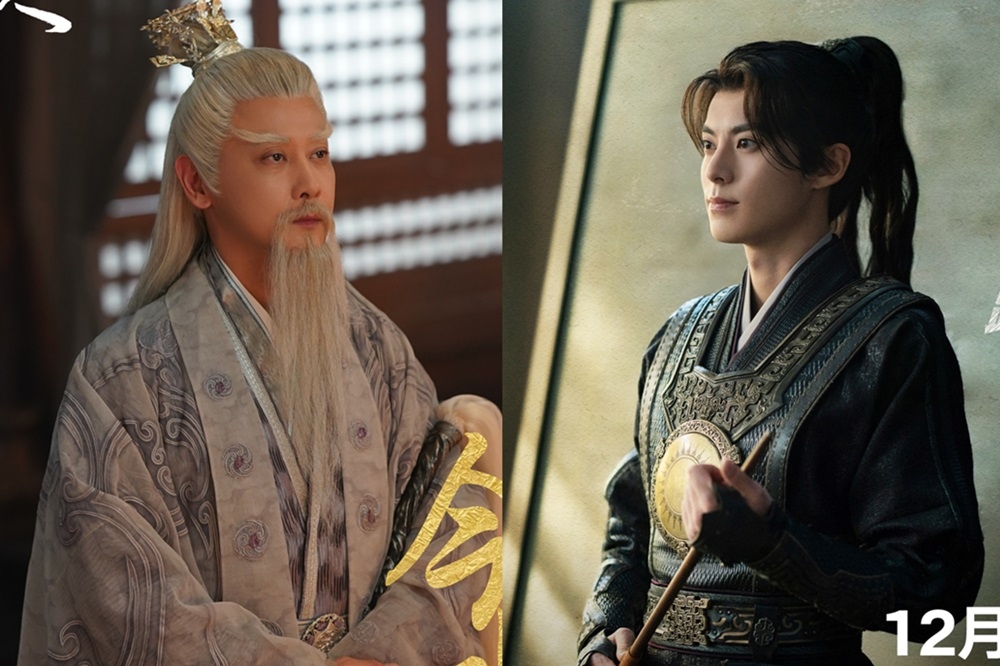

- 《大奉打更人》王鶴棣演技太爛被群嘲 來自台灣的「他」一人演活2角色佳評如潮

- 趙露思患失語症前傳訊好友「救救我」內容曝光 業界人士分析她已有這2種最壞打算

- 《珠簾玉幕》趙露思得失語症內幕曝光 她合約將到期還被逼搭檔《長相思》鄧為拍新劇

- 獨家/蔡阿嘎帶警方登門!蘿拉家中意外遭搜出喪屍菸彈 發聲明:不會卸責

- 趙露思慘遭毆打得憂鬱症原兇直指「她」 網揭《蒼蘭訣》李一桐、張凌赫也是受害者

- 《九重紫》孟子義住北京豪宅富家千金身份曝光 媽媽曝女婿3條件「李昀銳都有」全網嗑翻

- 王鶴棣《大奉打更人》首播熱度慘輸李昀銳《九重紫》 他演技3敗筆被嘲「像憤怒鳥在演戲」

- 趙露思曾因「這件事」慘遭經紀公司老闆辱罵賞巴掌 好友曝這成為她患失語症關鍵