上報 Up Media

toggle- 最新消息 謝宜容起碼幹掉賴清德半壁江山 2024-11-22 00:02

- 最新消息 投書:立院惡鬥 只會讓更多科技人企業人不敢投身政壇 2024-11-22 00:00

- 最新消息 勞動部稱謝宜容失聯明天不出面 吳母淚控:霸凌太過分、太惡毒 2024-11-21 22:05

- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

- 最新消息 明後兩天各地氣溫回升 北部、東北部18到23度濕涼舒爽 2024-11-21 21:45

- 最新消息 劍橋詞典2024年度代表字出爐 「manifest」反映人們追求身心健康趨勢 2024-11-21 21:43

- 最新消息 為了9萬元勒斃馬國女大生 陳柏諺一審判賠父母逾638萬元 2024-11-21 21:32

- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

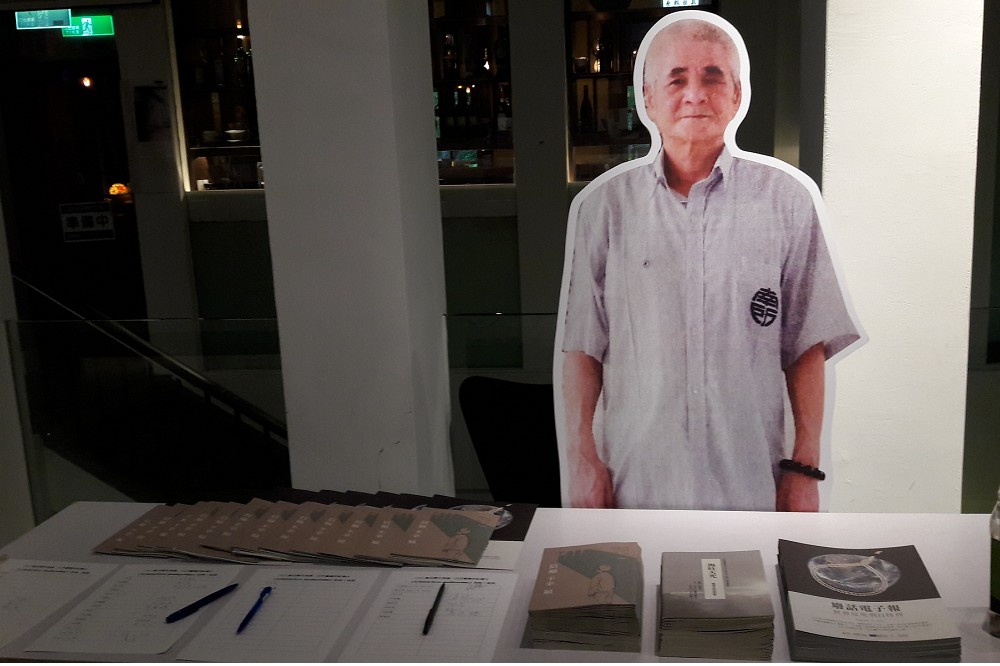

《流氓王信福》書封與王信福的人形貼紙圖像。(廢死推動聯盟提供,合成圖片)

救援王信福之路的進程

撰寫這本書的娟芬教授,精讀過六十九個死刑判決(其中五個最終並非以死刑定讞),是精讀臺灣死刑判決的最高紀錄。如果有人比較喜歡說,這是中華民國成立以來,精讀三審定讞死刑判決的最高紀錄,也可以。精讀,不止判決本身,還包括對案件相關卷證的耙梳。

第一次參加王信福案救援會議,在二〇一七年十二月十二日。在此之前,娟芬在司改國是會議之後,司法院所組成的「裁判書類簡化暨通俗化推動委員會」中,已經示範改寫了王信福死刑案判決的論罪部分,原判決約四萬五千字,論罪部分約兩萬八千字,改寫成四千多字。四個月後,二〇一八年四月二十日再度面對時,娟芬已經完成「王信福案的證據結構分析」,以對我而言,有一點動畫效果的PPT,在公益信託春風煦日學術基金和臺灣廢除死刑推動聯盟、臺北律師公會憲法委員會及刑事法委員會、元照出版公司、東吳大學張佛泉人權研究中心合辦,臺灣大學法學院刑事法中心、中央大學法律與政府研究所及臺灣刑事辯護律師協會協辦的「刑事法與憲法的對話」論壇上發表,內容淺顯易懂,判決在證據結構上的漏洞,在現場百餘位觀眾面前,沒能遁形。

之後,我因為籌備模擬亞洲人權法院及草擬刑事證據專法計畫,拉開了與王信福案的救援距離。到了二〇一九年八月,王信福案的模擬法庭劇本已經完成,有幸受邀見證了第一場演出;在校園中演出一段時間之後,當二〇二〇年,修改後的電影版出現在全國觀眾面前時,娟芬已經是編劇兼導演的身分。如今,在模擬法庭劇本之前已經開始動筆的真人真事故事書,終於付梓。

王信福救援之路,其實不只走了這四年多,在二〇一一年七月二十七日死刑判決定讞之後,到二〇一三年十二月二十八日之間,有四次再審聲請,一次非常上訴聲請,一次釋憲聲請,均遭駁回。二〇一七年可以說是重起爐灶,至今四年有餘,提出赦免請求的訴願遭駁回,因而提起的行政訴訟、抗告均遭駁回;二〇二一年五月十八日,根據最高檢察署於二〇一六年公布的《最高檢察署辦理爭議性死刑確定案件審查作業要點》,廢死聯盟、刑事辯護律師協會和民間司改會共同促請最高檢察署進行審查,同年十月二十六日獲得「歉難辦理」的回答。倒是二〇一八年七月五日以法官重複為由,向大法官提出的釋憲聲請,目前排入待審案件中。

王信福人生的小特寫與大特寫

在警察可以隨時街頭臨檢,打開車門,看到駕駛穿拖鞋開車,可以根據違警罰法開罰單的時代,穿拖鞋開車,已經是違反違警罰法的行為不檢,那麼要變成公權力眼中的流氓,何其容易?娟芬在本書的故事中,舉出了新聞界的大樹如王健壯(雖然未遂)、文學界的巨擘如王文興,這些當年的文藝進步青年,也都讓警察有權力下手修整他們的儀容,這表示他們的言行,都屬「違法」範疇,而非僅止與道德規範牴觸而已。而當小偷一旦被逮到,可以一口氣被堆疊幾十件沒有做過的竊盜案,事屬稀鬆平常時,公權力讓眼中的不良分子揹殺人的黑鍋,又怎麼會眨一下眼睛呢?

流氓王信福,流氓和王信福有著相同的比重。但是和死刑犯這個生命大特寫相比,流氓,只能算王信福少年到老年的生命小特寫。不管是流氓或死刑犯,這兩種身分縱使和王信福脫勾,都顯然有著共同的生命背景。娟芬在本書中所描摹的時代地圖裡,不管是政治上的戒嚴,司法的史前時期或歷史時期,所呈現的公權力,都有著同一顆腦袋。這顆腦袋所行使的都是不受節制的權力,沒有基本的內在工作紀律,面對外界的質疑也依舊我行我素。就是這樣的腦袋,成就了這本書中王信福死刑冤獄的大特寫。

小特寫中寫得最深刻的,應該是一九五五年制訂公布的「取締流氓辦法」,也就是後來幾經修正而成,遭大法官三度局部宣告違憲,最終在二〇〇九年一月廢除的檢肅流氓條例。的確,一如娟芬所考證,以取締、整治流氓做為一種政治控制手段,中華民國政府不需要向日本政府學習,雖然日治時期有「取締臺灣浮浪者規則」。而且「懲治土豪劣紳」比起「取締流氓」打擊範圍可以更廣,中國人的手段比日本人厲害多了!不過要說日本殖民政府對流氓的整治有傳承,也不是不可以。這可以從受規範者的角度來看。從臺灣人民的角度來看,這套政治控制手段,沒有因為政權更替而改變,在中華民國到臺灣來以前,臺灣人不曾領教過中國人懲治土豪劣紳的手段,中華民國來到臺灣之後,就把懲治中國土豪劣紳的手段,施用在臺灣流氓身上,「被流氓」對臺灣人民而言,是有傳承的。

至於烘托王信福死刑冤獄大特寫的司法史前和歷史時期,娟芬以深入淺出的文字,配合具體個案,進行一場法學科普教育,例如審檢分立的歷史、法庭程序由法官依職權進行改為當事人進行等體制的改革;從警察、檢察官、三個審級的法官,如何操作不正當法律程序,沒有對質詰問程序、沒有直接審理、供述證據的前不巴村後不著店、偵訊筆錄如何成為教唆偽證的紀錄、法官對於刑求和誘導訊問如何無感,甚至似乎有心認真操作正當程序的法官,突然調離的不無可疑之處等,都能夠傳佈一些關於刑事訴訟程序的基本知識,以及憲法對正當法律程序的基本要求。

這本書的核心故事,當然還是王信福死刑冤獄大特寫。雖然娟芬將司法運作區分為史前時期和歷史時期,但書中也沒有放心地宣告這兩個時期已經走遠,如果腦袋還是同一顆腦袋,也都可能繼續製造王信福們,書中的故事仍然會繼續上演。在二〇〇四年七月二十三日做成的釋字第五八二號解釋,大法官宣告,對質詰問權是被告受憲法保障的刑事防禦權之一。二〇〇六年才出現在法庭上的王信福,有受到這號解釋的保護嗎?至於審檢分立?法庭上蒞庭檢察官照樣起立僅僅回答如起訴狀的情形,似乎也不少見;法官介入職權訊問,更是許多律師的抱怨;而司法院與法務部共同舉辦慶祝司法節球類競賽活動,也不是史前時期或歷史時期的事。法官絕對不會和被告的辯護人舉辦球賽聯誼,卻可以毫無罣礙地和作為原告的檢察官共同舉辦球賽聯誼,這是記得審檢分立的腦袋嗎?

所以建議讀者要特別專心地研讀、仔細咀嚼這個大特寫,畢竟這關係每一個人切身利害,因為不管是被違反行政法規或被犯罪,都不是你介入是非,而是 ──是非找上你。王信福為什麼要逃?避開是非之地呀!但,是非還是找上他!

王信福的死刑冤獄大特寫

在娟芬的大特寫裡面,最早出現的場景,是偵訊筆錄製作過程的誘導訊問,以及除了被她一再嘲笑的滾落樓梯不算刑求之外,隱隱約約的某種可能脅迫、施壓等類刑求或真刑求的取供過程。如果向檢察官或法官控訴警察刑求,得到的回應,也都是查無實據,或者甚至置若罔聞,那麼誘導訊問在法庭上提出來,總感覺法官在心裡冷笑。刑求被調查出來,因而讓所取得的證據失去證據能力,並因此讓起訴事實被推翻的案例,可以說鳳毛麟角。以邱和順案為例,縱使有警察之間對話的錄音檔,法官還是「非常嚴謹地」認為查無實據。至於刑事辯護人在法庭上指責檢察官取供來自誘導訊問時,法官真的當回事,還在判決當中否定誘導訊問所得證言證據能力的案例,當真沒看過。想翻轉人民對法官的不信賴,法院還真得努力舉出一批反證才行。

再說了,王信福死刑冤案大特寫裡面,警察磨個二十四小時得出四、五份內容互有差異的筆錄,只是誘導訊問而已嗎?看起來怎麼已經是教唆偽證了?檢察官有反應嗎?法官有反應嗎?更何況由檢察官主導的教唆偽證呢?如果法官連教唆偽證都可以假裝沒看見,誘導訊問難道不是甚至一點道德瑕疵都沒有?法官是因為這樣,所以對誘導訊問的質疑習慣性置若罔聞嗎?

關於判決品質的不能取信於人民,真是法官被冤枉了嗎?可以看看大特寫中幾個非常經典的例子,一個剛好和對控訴刑求的回應有關。非常經典,意思就是常態、非常普遍,不是特例。王信福案一審判決說「上開判決(嘉義地方法院七十九年度訴字第三六七號刑事判決)非但完全未提及有證人吳俊翰於本院審理中所稱遭刑求之驗傷單,且認定吳俊翰警詢中之證述可採,是吳俊翰辯稱其曾於警詢中遭刑求云云,即屬無據,而無足採」(臺灣嘉義地方法院九十五年度重訴緝字第二號刑事判決)這是甚麼意思?答非所問?還是警告被告不要挑戰任何判決?

中華民國來到臺灣之後,就把懲治中國土豪劣紳的手段,施用在臺灣流氓身上,「被流氓」對臺灣人民而言,是有傳承的。(圖片由廢死推動聯盟提供)

中華民國來到臺灣之後,就把懲治中國土豪劣紳的手段,施用在臺灣流氓身上,「被流氓」對臺灣人民而言,是有傳承的。(圖片由廢死推動聯盟提供)

被告所請求的,不正是請求法院,去調查十幾年年的判決為什麼不理會被告對於刑求的控訴嗎?不是控訴史前時期沒有調查,請歷史時期的法院調查嗎?判決竟然直接回答:以前的判決並未記載有證據?!法院當初沒有調查,當然沒有證據!不必親自到過去的故事裡面檢視一遍,直接承認以前的判決沒錯,這不就是擺明了自始不打算理會被告的請求嗎?所以對王信福的審判只是過個水而已?這就是法院面對刑求控訴的態度,清清楚楚地擺在那裡!

判決又說:「承辦員警於案發之初,亦不知係何人開槍,應無可能為故入被告王信福之罪,而刑求吳俊翰,要求其為不利於被告王信福之證述。是吳俊翰於本院審理中之證詞尚難憑採。」( 臺灣嘉義地方法院九十五年度重訴緝字第二號刑事判決)娟芬說這是不負責任的臆測,因為法官顯然沒有仔細比對筆錄,警察老早認定王信福是主謀,而以這個方向在鞏固證人的證詞,證人沒有說到這個點上,是不能回家的。不過我倒覺得法官太搞笑了,這是賣萌嗎?法官完全不介意表現得讓警察覺得他們涉世未深?法官這是裝傻還是真傻?不正是因為不知道何人開槍,就不能破案,才會不惜使盡各種脅迫手段,以逼出不實證言嗎?王信福之所以成為警察眼中適格的犯罪嫌疑人,因為有不少證人說他有表現不高興的情緒,這是唯一可以製造殺人動機的線索。對警察而言,不滿的情緒是一個破口,從對歌曲伴唱帶缺漏的不滿,擴大到對人、對警察的不滿,對辦案的警察而言,就容易得多。以結案為最高工作目標的法官們,不可能不知道破案獎金也是警察的神聖目標,所以法官是在裝傻!

判決還說:李慶臨兄弟雖然因為賭大家樂曾經被警察逮捕,與警察有仇,但不可能因此向警察復仇。到了更三審又加了一句:時間隔那麼久,不可能是要復仇。(間隔那麼久?其實隔年而已。)但卻同時認為王信福因為點歌不如意,警察不跟他一起唱歌(這是未經證實的證言,假設是真的),而有足夠的動機殺害警察!

如果質疑王信福只是因為唱歌不順,怎麼可能就動了殺人的念頭?法官的回答,通常不是旁徵博引、仔細解釋為什麼這樣的動機合理,而會這樣回答:就是為了不一起唱歌這樣的細故而殺人,更可見被告惡性重大,故應處以極刑。去年夏天曾經喧騰媒體將近兩週的縱火犯湯景華案,針對這樣的質疑:只因為和遭縱火死亡的家人有口角和輸掉告訴傷害的官司,湯景華就有縱火燒死對方和其家人的故意,這樣的推論合理嗎?事實審法院沒有回應為什麼可以因而推論出湯景華縱火,就是為了故意殺人,而是直接認為正因為細故而故意縱火殺人,湯景華惡性重大,應處死刑。

這種答非所問、循環論證的邏輯謬誤,在各級法院的判決中,根本經常可見。這不是想怎麼判,就怎麼找理由嗎?這樣處處舌燦蓮花,死活可以任意說的刑事判決,令人萬分心痛地,還真不少啊!

想寫好判決,先學好操作直接審理程序

最近喧騰媒體的抽閱法官判決事件,據說去年就已經成為司法院的政策,各種反彈的、贊成的、解釋的、批評的意見,不好意思地說,都有些膚淺和片面。

判決本是審理過程的紀錄,如果審理過程踐行的是不正當的程序,如何做出符合正當程序的紀錄?又如果竟然認為程序正義和實體正義是不同的正義,不相信唯有靠程序正義才能找到犯罪真相,而認為縱使手段不正當,也能發現真實、體現實體正義,怎麼可能真心誠意、規規矩矩地踐行正當法律程序?當然也不可能寫出符合正當法律程序原則所要求的審理紀錄。那麼本質上是審理紀錄的判決,不受人民信賴,完全是求不仁得不仁啊!

本書中所揭露王信福案卷證及判決上的乖謬,完全指向製作卷證程序有重大瑕疵,其實也就是偵訊、審理程序處處不符合正當法律程序的要求,處處違背憲法對被告防禦權的保障,處處違反憲法保障人民訴訟權的基本原則。縱使指出鑑定的是右輪手槍,卻在更三審之後才定讞的漫長審理程序當中,一路錯寫成左輪手槍,指責的也不是寫錯字的問題,而是對於科學證據鑑定過程和鑑定結果的輕忽,對於證據能否支持所認定的犯罪事實,沒有用心審視嚴謹判斷,同時暴露審級的審查功能完全失靈。

右輪錯成左輪,表示法官沒有拿真正的凶器,論斷犯罪事實,所認定的犯罪事實怎麼不會崩解?更不必說前面所舉的幾個經典例子,充分暴露法官根本不重視取得證據過程必須合法。供述證據的真實性不能由供述證據本身提供,而必須藉由無瑕疵的取得程序和可以擔保供述證據真實性的其他證據提供。而對證據證明力的論斷,也不可能容許互相矛盾的情況。例如娟芬提到李慶臨取槍,雖有證人李清泉一開始的證詞和被告陳榮傑一開始的自白可以佐證,但除此之外沒有其他證據,例如沒有凶槍上的指紋佐證。不過如果李慶臨取槍不能證明,而能證明陳榮傑的槍來自李慶臨的交付,那麼李慶臨取槍的事實就能證實,因為沒有取槍如何交付兇槍?但是李慶臨是否有交付凶槍給陳榮傑,現場也沒有目擊人證,只有兩人一起走向門外的目擊證人,如果能證明陳榮傑除了從李慶臨處沒有能力取得槍枝,那麼在所有調查過程沒有暴露的陳李關係,就很重要,而因為陳榮傑是李慶臨長年豢養的小弟這個事實,只有證人的證詞,兩人密切的生活關係並沒有在調查過程暴露,所以也的確沒有證據證明兇槍來自李慶臨的交付。證據調查有很大的疏漏屬實,但根據不夠充分的證據不能認定李慶臨是殺人共犯,則沒有違背證據法則。

同樣的,槍枝來自王信福的證據也完全不存在,王信福教唆陳榮傑開槍殺人的證詞來自陳榮傑後期的自白,但陳榮傑也曾一開始自白槍枝來自李慶臨,如果陳榮傑關於槍枝來源的自白不足以證明李慶臨和開槍殺人有關係,陳榮傑自白受王信福教唆殺人,也同樣不足以支撐王信福殺人的事實。法官放過李慶臨,不放過王信福,就是判斷互相矛盾的違背論理法則。

這種種判決的瑕疵,之所以來自於論述,是因為論述缺乏合法調查的證據支撐。也就是沒有踐行正當的證據調查程序所致,例如本案中沒有能力透過直接的言詞審理,抓出筆錄裡的瑕疵,也就是沒有能力釐清所有證人證詞的真偽。所以要期待法官把判決寫好,必須先訓練他們進行正當審理程序的能力。

裁判格式能促成有效能的直接審理程序

刑事訴訟法對於合法判決的要求,包括第一五四條要求裁判要依證據,第一五五條要求證據必須有證據能力、經合法調查,並且證明力的判斷不能違背論理法則,第二二三條要求裁判必須具備理由,第三一〇條要求裁判應該載明所要求的記載事項。為了滿足這些要求,勢必得在直接審理程序中,生產能夠滿足刑事訴訟法第三一〇條應記載的事項,而這些記載必須符合第一五四條和第一五五條要求。那麼這幾個條文的要求,為什麼只訓練出把開庭當作負擔、拿開庭虛應故事過個場、讓開庭和寫判決成為兩不相干的法官?為什麼只訓練出寫作文圓謊的法官,圓警察和檢察官提供不實筆錄的謊!

應該是徒法條不足以自行!二〇一七年司改國是會議之後,司法院組成「裁判書類簡化暨通俗化推動委員會」,一年後聽說委員會完成任務解散了,以為從此判決大有改善。但是這幾年有些機會應邀閱讀一些判決,卻只能說:災難啊!判決一個比一個長。「裁判書類簡化暨通俗化推動委員會」看來根本只是虛晃一招,浪費幾位法官一年的時間,竟是一事無成?

判決們就算沒有多少證據,也能堆積出幾萬字。判決的事實欄,總是從盤古開天闢地寫起,先是前情摘要,揣測動機、敘述周邊細節,寫成一大坨,到了犯罪構成事實就是結論,非構成要件事實部分鋪排滿滿,犯罪構成事實三言兩語。從動機判斷故意,不知道是甚麼師傅教出來的。故意是要靠客觀的構成要件事實去判斷的,動機是量刑事實,根本不應該一大早就出現在犯罪事實欄。

娟芬在延伸閱讀那篇證據結構分析的文章中,提出量和質的分析方法,用編碼統計判決對各部分事實的陳述比重,雖然我不能立刻領會、曉得如何操作,但她將事實切成九個小節,我從「犯罪事實是由許多片段的事實拼湊而成,建構犯罪事實像做拼圖,每個支解的小圖片,都是事實的一部分,他們也就是所謂的證據──證據是構成犯罪事實的片段事實」這個想法來看,娟芬就是在分割片段事實,以便能為片段事實找尋精幹短小足夠支撐的證據,如果證據淹沒在一大坨如麻的事實當中,相對不容易被找到。每個有足夠獨力支撐的片段事實都收拾好了,自然容易湊成一個完整的、很難擊垮的真相。

要把犯罪事實欄寫好,必須專注於蒐集客觀犯罪構成要件所對應的事實片段,把事實切成幾個小塊,作為搜尋和掌握證據的依據,坐上法庭指揮訴訟程序時,面對同一個事實互相歧異的陳述,比較不容易陷入真偽難辨的迷障,自然能夠精進掌握法庭程序的能力。

總之,想寫好判決,先把指揮法庭程序的能力練好,想練好法庭的指揮能力,先學會事實欄從客觀構成要件事實寫起,要寫好客觀構成要件事實,先學會支解事實片段。

冤案救援馬拉松競跑高手

面對一個想盡辦法不認錯的體制,特別是自認為有權力說最後一句話的體制,冤案的救援過程,總是漫長又坎坷。既需要無限創意,卻又無聊乏味,充滿挫折,萬分考驗耐力與信念。有娟芬參與的救援行動,一次次在卷證中找破綻、還原事件的原始軌跡、尋求突破點的人,永遠是娟芬,然後總是耐心等待被許多案件追著跑、不容易抽出時間的法律人抽空開會。

在團隊合作中,往往需要從頭到尾不缺席、對所有的資訊不厭其煩地檢驗搜尋整理、對工作進行的進度全盤掌握的人。娟芬在冤案的救援當中,就是那個不管進進出出來來去去多少人,都會負責把事情從頭關照到尾,是自己能主動積極獨力完成工作進度、也能耐心在旁陪伴的人。她是冤案救援馬拉松競跑中無人能比的高手。

娟芬的慧黠和從容,老早讓她擁粉無數。在這本書中,除了能犀利地勘破法律人用盡專業機巧隱藏的真相之外,在故事的娓娓陳述中富藏細膩的情感,而文句建構和對文本的詮釋,更是經常亮出令人開懷的巧思。稍微挑出幾個比較記得的地方:阿玉看著三哥信福坐在那裡,穿著直條紋花襯衫,右手戴了佛珠,左手戴著手錶,在她模糊的視野裡,恍惚覺得好像是三哥自己穿上了鐵窗,戴上了手銬;把王信福的流氓命運,比喻成金角大王和銀角大王的葫蘆,王信福像孫悟空一樣,總是奮力蹬出來,一下子又被收進去;卡拉OK發明了唱歌的慾望,凡人皆成項羽,指著臺上說:彼可取而代之!我也要唱。讀者可以在這本書中,找到不少這樣令人想在那裏待一會兒、開心笑一下的角落。

這本書展示救援王信福的迢遙之路,也是娟芬呼朋引伴競跑這一場馬拉松的紀錄。當然,還在路上向臺灣社會招手:歡迎加入,期待青天有眼,信福得救!

※作者為前司法院大法官、模擬憲法法庭暨模擬亞洲人權法院發起人。本文為《流氓王信福》推薦序

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管