上報 Up Media

toggle- 最新消息 行政院880億是畫錯重點 重點在快速回應川普的需求 2025-04-06 00:00

- 最新消息 【有片】新加坡總理黃循財親上火線 拍片向民眾說明「對等關稅」衝擊 2025-04-05 19:16

- 最新消息 緬甸強震罹難人數增至3354人 聯合國再呼籲各方伸援 2025-04-05 19:02

- 最新消息 56歲求職者連投6職缺全被拒 星宇因就業歧視挨罰30萬、訴願遭駁回 2025-04-05 18:46

- 最新消息 美關稅戰來襲!賴清德高舉「至少我們還有音樂」 民眾黨批:何不食肉糜 2025-04-05 18:35

- 最新消息 極右派陰謀論人士進讒言使國安局長遭撤職 美國會憂心資安受創 2025-04-05 18:23

- 最新消息 《墨雨雲間》吳謹言下嫁洪堯爆婚姻危機 他私約女明星出遊惹毛對方男友全網炸鍋 2025-04-05 17:50

- 最新消息 因應美國關稅風暴 賴清德今與ICT產業代表官邸會談、明見傳產與中小企業 2025-04-05 17:38

- 最新消息 川普祭出32%關稅!民眾黨團發函韓國瑜要求召開協商 呼籲行政院8日提出專案報告 2025-04-05 17:15

- 最新消息 趙露思真人秀《小小的勇氣》自畫像曝光吸千萬流量 她公開與媽媽「這相處狀況」全網揪心 2025-04-05 17:02

資深被告的案件,是司法審判的活化石。司法的進化或停滯,在陳年老案裡歷歷在目,就像螞蟻封存在琥珀裡,王信福案就是一例。(美聯社)

一、前言:司法審判的活化石

王信福,名字很幸福,際遇卻不然。他所涉入的這起凶殺案,發生於一九九〇年。和他相較,蘇建和、劉秉郎、莊林勳被誣陷入獄是一九九一年,徐自強被牽連是一九九五年,江國慶是一九九六年,鄭性澤是二〇〇二年;王信福的資歷傲視群倫,只有邱和順比王信福資深一點。

資深被告的案件,是司法審判的活化石。司法的進化或停滯,在陳年老案裡歷歷在目,就像螞蟻封存在琥珀裡。這篇文章要做的事情,首先是根據王信福案的判決來分析此案的證據,辨認哪些證據是法院將王信福定罪的關鍵,並且指出證據的空缺。同時,由於我所使用的分析方法,在文獻中似乎不曾見到,所以我會盡量詳細描述操作的方式,一方面期待各方的回應來深化這個分析方法,另一方面也希望將這個方法推廣,將來可以廣泛應用在判決的分析,甚至逆推回去影響到判決製作的方法,以提升判決品質。最後,我將簡短指出王信福案這個活化石,如何反映出司法的進化或停滯。

這篇文章分析的主要對象是判決,而不是全部卷證。關於判決,這篇文章討論的範圍是論罪的部分,而不是法律適用、量刑或正當程序。關於論罪,這篇文章暫時擱置證明力的問題不去討論,也就是假設法官對於證據的取捨與判斷全部都是正確的,在這樣的前提下,檢視證據的結構是否穩固完整、有沒有缺損。

這篇文章的關鍵字,如果只能說一個的話,就是「證據結構」。審判,是一個讓「證據」累積成為「事實認定」的過程,證據的分布情形與結構方式,直接影響到判決的核心使命。但這卻也是法學教育與養成中,經常忽略的。這篇文章要檢視王信福案的證據結構,也要藉此探索一個分析判決的通用方法。

二、王信福案的時空背景

臺灣在二〇〇三年大幅修訂了刑事訴訟法,改成改良式當事人進行主義,實施交互詰問制度,也明訂某一些證詞屬於傳聞證據,必須被排除,不可以做為審判的依據。二〇〇三年是臺灣刑事訴訟制度的分水嶺,如果將修訂前稱為「史前時代」,修訂後稱為「歷史時代」,應不為過。而王信福案的審判,跨越了史前時代與歷史時代。

王信福案中有三個最關鍵的人,分別是李慶臨、王信福與陳榮傑。法院認為,李慶臨、王信福是地方角頭,陳榮傑是李慶臨的小弟。一九九〇年八月十日凌晨,他們一群將近十人到船長卡拉OK喝酒。李慶臨離開卡拉OK去拿了一把槍回來,交給王信福。王信福跟酒店的老闆發生口角,因為店裡員工放錯歌,而且老闆一直不過來敬酒,而去向另外兩位酒客敬酒。於是王信福把槍交給陳榮傑,命令他槍殺兩名酒客。這兩位酒客是警察,不過他們並不是在執行勤務,只是去那裡喝酒。

李慶臨因違反槍砲彈藥刀械管制條例判處五年有期徒刑,減刑後刑期兩年半。陳榮傑依共同連續殺人判處死刑,一九九二年定讞,並迅速執行。王信福則一直沒有到案。

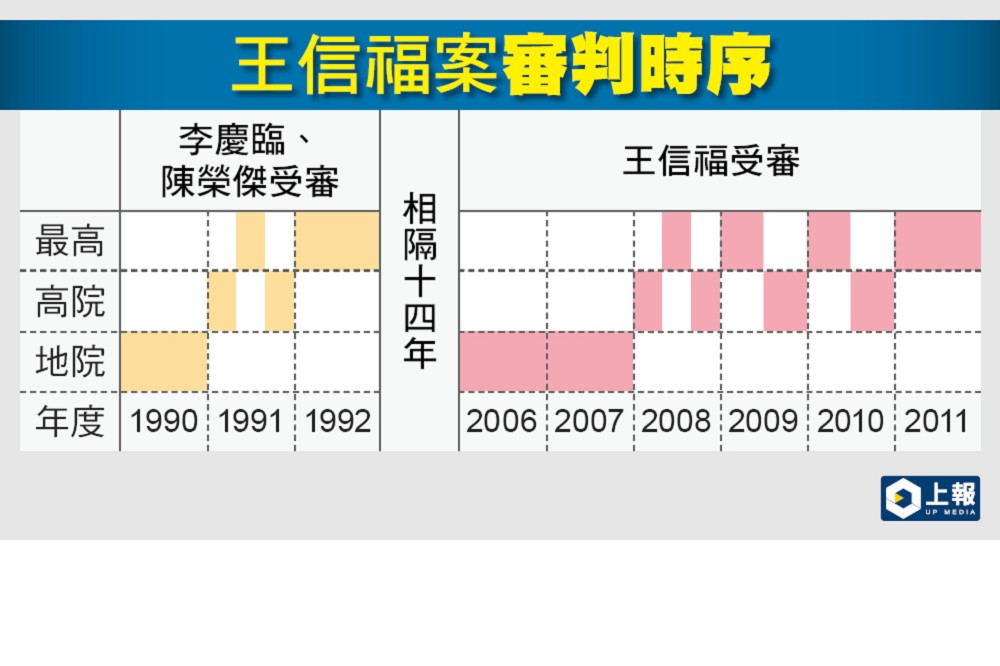

王信福直到二〇〇六年才被捕,接受審判。經過更三審,二〇一一年死刑定讞,現在是待決死囚,關在臺南看守所。整個審判的歷程如下表所示。

因為三名共同被告落網時間相距甚遠,這個案子的審判便分成兩個階段。李慶臨陳榮傑於一九九〇到九二年之間受審,屬於「史前時代」。王信福受審時,臺灣司法已經進入「歷史時代」。這時,兩名同案被告的案件已經結束:李慶臨已服刑期滿出獄,陳榮傑已經執行死刑。李慶臨已離開臺灣,傳拘不到,他不曾在王信福案中出庭作證;已經死亡的陳榮傑當然也不曾作證。

王信福案的整個審理,均以「史前時代」的證據與判決為基礎。檢方沒有重行偵查蒐證,就直接使用一九九〇年所製作的起訴書,來起訴王信福。從準備程序開始,檢方陳述起訴要旨,完全剪貼「史前時代」的最後事實審,也就是臺灣高等法院臺南分院八十年度上重更一字第一六〇號刑事判決。王信福定讞的最後事實審所提示的證據,絕大多數都是直接承襲自「史前時代」所得到的證據。

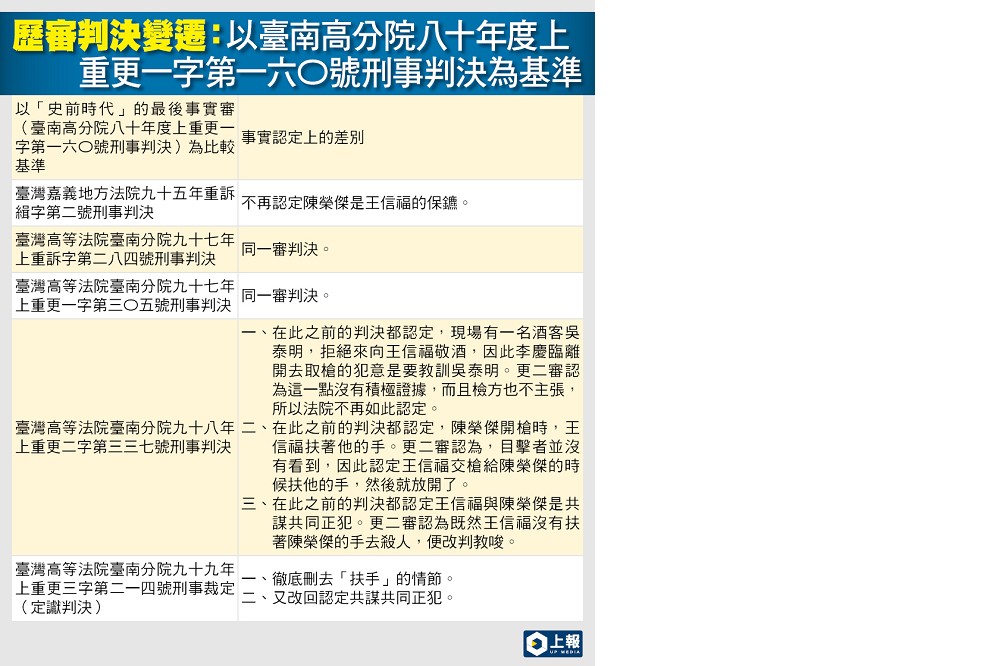

我們也可以觀察歷審判決的變遷,將「歷史時代」的判決與「史前時代」比對,如下表。

由上表可以看到「歷史時代」對事實的認定,與「史前時代」幾乎沒有差別。「歷史時代」雖然也嘗試進行了一些調查,但沒有獲得任何足以定罪的證據,反倒獲得了一些彈劾證據──有一些證人在「歷史時代」出庭,並且推翻了自己先前對王信福不利的證詞,例如李清泉、許天助、吳俊翰。王信福主張他沒有摸過凶槍,要求法庭對凶槍做指紋比對,結果如王信福所述,沒有發現他的指紋。

當王信福於二〇〇六年走進法庭,時序上雖然已經是「歷史時代」、訴訟規則已經是改良式當事人進行主義,但是,「史前時代」並未真正終結,因為那些「史前時代」製作出來的證據與判決,已經全部都在法庭裡等他了:刑事訴訟法施行法第七之三條規定,「中華民國九十二年一月十四日修正通過之刑事訴訟法施行前,已繫屬於各級法院之案件,其以後之訴訟程序,應依修正刑事訴訟法終結之。但修正刑事訴訟法施行前已依法定程序進行之訴訟程序,其效力不受影響。」

按照「歷史時代」的審判原則,證人應當傳喚出庭,具結作為真實性擔保,讓被告有對質詰問的機會,也讓法官有直接審理的機會。但在王信福案,許多重要證人(例如陳榮傑、洪清一、蔡永祥、蔡淵明)已經死亡,有些證人傳喚不到(例如李慶臨、李耀昌),他們的證詞已經無法透過對質詰問來辨明真偽。但這些證詞被「歷史時期」的法庭全部沿用,全部視為傳聞證據的例外,刑事訴訟法第一五九條(關於傳聞例外的規定)從之一到之五全都用上了。

因此,王信福案雖然在歷史時代的法制中審判,但它卻是史前時代的產物:院檢雙方都沒有找到新證據可將王信福定罪;舊證據的真實性,不曾在新的調查過程中,獲得真實性擔保;所以將王信福定罪的證據,全部來自史前時代的證人供述,而那時候王信福不在場。作家陳柔縉有書曰《人人身上都是一個時代》,但王信福身上「比一個多了一個」,「史前時代」與「歷史時代」共同決定了王信福的命運。

三、質的分析:情節與所用證據

王信福案牽涉到的人物眾多,本案的事實認定幾乎完全靠證人的證詞堆疊而成。我將他們分成「當事人」、「酒客」與「服務生」三類。

第一類是此案的當事人,判決影響到他們的利益最深,分別是王信福、李慶臨與陳榮傑。王信福與李慶臨是嘉義地區的角頭,合夥開了「哥登酒店」。陳榮傑才剛剛滿十八歲,在哥登酒店擔任副理,他是李慶臨的小弟。

第二類是此案的關係人,他們是當天在現場的酒客,包括:李清泉、蔡永祥、蔡淵明、張清梅、許天助、吳俊翰、顏淑香(綽號「小采」)。案發現場「船長卡拉OK」的店主洪清一,跟這一群人原本就是好友。那天晚上這一群人先在哥登茶行喝酒,洪清一也在。這是第一攤。要轉戰哥登酒店的時候,洪清一說店裡有事先走,其他人便喝了第二攤。然後到「嘉年華」喝第三攤。最後他們決定去「船長卡拉OK」給洪清一捧個人場,這是第四攤,此時他們已經從十一、二點喝到凌晨三點多。洪清一的太太林玉鑫共同經營船長卡拉OK,案發當晚也在現場,所以洪清一與林玉鑫也算在「酒客」這一類。

第三類關係人是卡拉OK的服務生,包括鄭山川、呂美枝、李麗虹、柯景心、顏淑芳、蔡宏平、賴惠珍等人。鄭山川、呂美枝、李麗虹都目擊槍案的發生,並且形容了兇手的長相與案發經過。他們的證詞是本案最原始的資料,因為警方趕到現場時,王信福、李慶臨、陳榮傑三位嫌疑人與其他酒客已經全都離開,只有卡拉OK的服務生與經營者林玉鑫在現場。服務生們與三位當事人並不認識,因為船長卡拉OK開幕未久,他們才只上了幾天班,所以他們提供的證詞,應該是污染最少的。

為了便於分析,我將判決的事實認定切分成九個連續的情節:

1. 李慶臨外出,2. 李慶臨取槍,3. 李慶臨交槍;4. 王信福口角,5. 王信福密商,6. 王信福交槍,7. 王信福命令;8. 陳榮傑開槍;9. 被害人死亡。

以下依序列舉,判決使用了哪些證據,來證明這個情節確實發生過,並且將確定判決的原文放在註解裡(見註解二五九至二八六)。

1. 李慶臨外出:李慶臨於飲酒期間外出。

(1) 陳榮傑的證詞指出,李慶臨出去拿槍,這是當天晚上李清泉告訴他的。

(2) 酒客李清泉的證詞指出,當天晚上李慶臨外出時,自稱要去拿槍。

(3) 承辦員警王志宏作證指出,李清泉確實說當天晚上李慶臨自稱要外出取槍。

(4) 酒客吳俊翰指證,李慶臨確實曾經外出。確定判決此處引用的證據是錯誤的,吳俊翰的筆錄是說陳榮傑要開槍之前,曾與李慶臨一同走出店外交談,然後進來就開槍;吳俊翰的證詞並不能證明李慶臨曾經外出取槍。

2. 李慶臨取槍:李慶臨取回轉輪手槍,也就是本案兇槍。

判決並未提供任何證據佐證。現場沒有任何人目擊李慶臨帶著槍回到卡拉OK。

3. 李慶臨交槍:李慶臨將兇槍交給王信福。

判決並未提供任何證據佐證。現場沒有任何人目擊李慶臨把槍枝交給王信福。

4. 王信福口角:船長卡拉OK內另有兩名顧客黃鯤受與吳炳耀,兩人都是警察,已經結束勤務,下身穿著警察長褲、上身穿便衣。王信福認為洪清一殷勤招待黃鯤受與吳炳耀,卻沒有過來敬酒;店內服務人員播放點歌的時候,又放錯歌,而很不高興。王信福先後對洪清一與警察大罵:「幹你娘!這家店明天不讓你開了」、「警察有多大,警察有什麼了不起」等等。黃鯤受回以:「王先生也沒什樣,為何叫他要關店?」王信福因此興起殺人犯意。

(1) 陳榮傑兩次警詢筆錄,都指明王信福與黃鯤受、吳炳耀、洪清一有口角爭執後,托著他的手,指示他對兩名警察開槍。

(2) 酒客洪清一的第三次警詢筆錄與隨後的檢訊筆錄都作證說王信福與他有口角。

(3) 酒客吳俊翰作證說王信福與洪清一有口角。

(4) 酒客李清泉作證說王信福對洪清一不滿,而萌生殺機。

(5) 酒客顏淑香作證,說王信福與洪清一有口角。

(6) 酒客蔡淵明作證說王信福與洪清一有口角。

(7) 酒客許天助作證說王信福與洪清一有口角。

(8) 酒客蔡永祥作證說王信福對店家不滿。

(9) 李慶臨作證說:「陳榮傑說是王信福跟人吵架叫他開槍的」。

5. 王信福密商:王信福緊靠著陳榮傑的身體,兩人秘密商談而同意一起殺人。

(1) 酒客洪清一說,開槍時王信福與陳榮傑站得很近。

(2) 酒客李清泉說,開槍時王信福與陳榮傑站得很近。

(3) 酒客顏淑香說,開槍時王信福與陳榮傑站得很近。

(4) 酒客吳俊翰說,開槍前曾見王信福對陳榮傑貼身小聲說話。

(5) 酒客蔡淵明說,開槍前曾見王信福對陳榮傑貼身小聲說話。

(6) 酒客許天助說,開槍前曾見王信福對陳榮傑貼身小聲說話。確定判決此處引用的證據是錯誤的。許天助的證詞並沒有說兩人有講話。

6. 王信福交槍:王信福將前面提到的轉輪手槍交給陳榮傑,並以手扶陳榮傑之手。

(1) 陳榮傑說槍是王信福交給他的。

(2) 洪清一說,看到王信福把槍交給陳榮傑。

(3) 吳俊翰說,看到王信福把槍交給陳榮傑。

(4) 李清泉說,看到王信福把槍交給陳榮傑。

7. 王信福命令:王信福指向黃鯤受、吳炳耀,說:「結掉這二個。」此時,王信福站在陳榮傑身旁。

(1) 陳榮傑說王信福交槍給他時,指著兩位被害人,大聲說:「結掉那兩個」。

8. 陳榮傑開槍:陳榮傑即單獨基於殺人之犯意,立刻以雙手持槍射殺員警。

(1) 陳榮傑自白持槍射殺黃、吳兩位被害人。

(2) 多名證人作證說看到陳榮傑開槍殺人。

(3) 扣案的轉輪手槍,依照陳榮傑的自白循線起出 ,經試射結果,與被害人體內的彈頭相符 ,可以確認是本案凶槍[40]。

9. 被害人死亡:被害人黃鯤受口部中彈,左頸總動脈流血過多休克;吳炳耀胸腹之間中彈,心臟及肺臟貫穿破傷,送醫後不治。

(1) 嘉義市警察局第一分局長榮派出所相驗案件初步調查報告表。

(2) 經檢察官督同法醫師相驗屍體,有勘驗筆錄、解剖筆錄、相驗屍體證明書、驗斷書及解剖紀錄在卷。

以上九個情節,綜合構成了王信福的犯罪事實,涵括了殺人罪的構成要件:殺人犯意、事前共謀、有犯意聯絡、殺人行為、最後造成被害人的死亡。

至此我們可以辨認出王信福案的關鍵情節是哪一個:「王信福命令」。除此之外,其餘情節都無法證明王信福與這個殺人案件的關連。例如手上有槍並不一定會殺人,與人口角並不一定會觸動殺機,與人密商也不一定是商談殺人的事情。如果不能證明王信福命令陳榮傑,王信福的殺人共謀共同正犯之罪就不成立。

同樣清楚呈現的是,將王信福定罪的所有證據,都是證人的證詞,都出自史前時代。非供述證據只出現在「陳榮傑開槍」和「被害人死亡」:槍彈鑑識顯示陳榮傑持有的是本案兇槍,驗屍報告證明被害人確實死亡。但「陳榮傑開槍」和「被害人死亡」這兩個情節無助於將王信福定罪,它們不是本案的爭點。因為又不是王信福開槍造成被害人死亡,怎能據以判王信福死刑?要判王信福死刑,還是得證明,王信福對陳榮傑下達了殺人的指令。所以本案的非供述證據並不能將王信福定罪。

四、量的分析:判決編碼

接下來,我將這九個情節當作編碼(code),逐一統計判決各自花了多少篇幅證明。我以不同顏色將九個編碼一一標明,例如「李慶臨外出」這一項,包括的內容有:法院舉出的證人證詞;法院的論理說明為什麼這個證詞可信;被告針對這點所提出的不同主張;判決說明為什麼被告的主張不值得相信。也就是,針對「李慶臨外出」這個主題,法院的舉證、說理、反駁被告的理由,都包括在內。編碼結果如表三。

這九個編碼,總計一五二三四字。

編碼結果發現,「李慶臨取槍」與「李慶臨交槍」兩個情節的證據都掛零。雖然法院認定李慶臨是兇槍的提供者,但是判決羅列的證據,至多只能說明李慶臨外出的「目的」是取槍,卻沒有任何證據(例如在場人士目擊)顯示他達成了目的。也沒有任何證據(例如在場人士目擊)顯示李慶臨把槍交給了王信福。

「王信福口角」這個情節,佔了總篇幅的四三.五九%,將近一半。而最關鍵的「王信福命令」,則有一一九字的證據本身,與一一八六字解釋「證據之缺乏」。因為在場的證人包括洪清一、蔡永祥、吳俊翰、許天助等人,都沒有看到王信福命令陳榮傑開槍,所以判決便重複強調:可能是有的人沒有注意現場狀況,所以沒看到。

編碼後分項計算字數,可以呈現判決的證據結構。王信福案判決的證據結構,最顯著的特徵是:關鍵證據僅有〇.七八%。一萬五千字的論罪,幾乎全部浪擲於無效論證。

五、關鍵證據分析

我們透過質化分析找到了本案的關鍵情節──「王信福命令」,又透過編碼與量化分析,找到用以證明「王信福命令」的關鍵證據。接下來,我們要檢視關鍵證據,直探王信福案判決的核心。

關於「王信福命令陳榮傑殺人」這個主題,在論罪時一共出現四次,都在「理由欄」「貳、實體部分」的第四點。以下逐一敘述它的出現脈絡。

判決的第四點,要證明的事實包括王信福口角、交槍、命令、陳榮傑開槍這一連串行為。「王信福命令」這主題第一次出現,是判決釋明第四點的主旨,等於告訴讀者,「我接下來要證明王信福口角、交槍、命令、陳榮傑開槍」,這還不是證明行動的本身。此處二十三字。

接下來第四點之1,是陳榮傑第一次警詢筆錄。關於「王信福命令」,陳榮傑的證詞是:「王信福一手托著我的手,一手指向吳、黃二人說『結(臺語即幹掉的意思)這二人』,」共三十八字。

第四點之2,是陳榮傑第二次警詢筆錄。他說王信福:「扶著我的手肘指著大聲說『結掉那二人』,我要開口問,王信福說『不要問那麼多』】」,三十八字。

第四點之3,是陳榮傑在嘉義地院的審判筆錄,「我起身回過頭,被告把槍交給我,叫我開槍。」共二十字。

關於「王信福命令」這一主題的文字如此之少,為了避免將文字切割得太細碎,我在編碼時,已經盡量從寬認定。四段共一一九字。羅列以上四段可以看出,第一段完全不是證明。第二、三段是同一內容重複說兩次,而根據卷內資料顯示,陳榮傑一九九〇年十月十七日下午三點多被警方逮捕,晚上八點做第一份警詢筆錄,十月十八日做第二份警詢筆錄,沒有記載時間;十月十八號早上十一點半做第三份警詢筆錄,下午四點半移送嘉義地檢署做第一份檢訊筆錄。警方在二十四小時的法定留置期間內,做了將近二十頁的筆錄,按照刑事偵查實務,很可能是連續偵訊。因此第二段與第三段,是同一人在同一次留置期間所做的陳述;兩段陳述的內容也一樣,就是說王信福「扶著我的手肘指著大聲說『結掉那二人』」。第四段的陳述則僅只四字「叫我開槍」,更為簡略。

綜合這四段描述,關鍵證據的內容,只有「扶著我的手肘指著大聲說『結掉那二人』」這十八字。

除了陳榮傑以外,其他在場的人,都沒有看到「扶手肘」的動作,沒有聽到「結掉那二人」的話。因此判決以一一八六字解釋其他人為什麼都沒看到,沒聽到。這一一八六字不能視為「王信福命令」的證據,否則將直接違反證據裁判主義:「犯罪事實應依證據認定之,無證據不得認定犯罪事實。」它只能視為法官的告解(confession):向讀者坦承所知的侷限,並且請求諒解。

這十八字證據,和第五項編碼「王信福密商」的證據,是互相矛盾的。現場酒客吳俊翰與蔡淵明的證詞都是「王信福與陳榮傑小聲交談」,陳榮傑的證詞卻是王信福大聲下令。判決同時採信了兩種相衝突的證詞,而沒有對此衝突提出任何解釋。

十八字證據之後,陳榮傑還做了五次警詢筆錄、四份檢訊筆錄。然後一審出庭兩次,二審出庭四次,更一審出庭五次,之後死刑定讞。自從第三次警詢開始,陳榮傑就推翻了那十八字的證詞,改說他只有開一槍、只有殺死一人,另一人是王信福殺死的。既然是王信福自己先殺了一個人,那他顯然不可能命令陳榮傑「結掉那兩個」。

檢察官起訴時,採信陳榮傑「一人開一槍」的自白。但陳榮傑的版本到了審判中又繼續變化,在羈押庭時他對法官說,王信福開第一槍時他背對著,沒看到;到了地院,陳榮傑說他喝醉了,躺在椅子上;到了二審,他說他喝醉了、躺在椅子上、而且睡著了,聽到槍聲才醒來;更一審也維持這說法。

如同此文一開始說過的,我們將證明力的問題暫時擱置,假設法官關於證據取捨的選擇都是對的。因此關於陳榮傑的諸多版本中有沒有可信的證詞、哪一個才可信、根據什麼證據判斷它可信,在此暫不深究。

這一小節的分析顯示,王信福案的關鍵證據只有陳榮傑的十八字證詞,而沒有其他供述證據或者非供述證據。這是它的第一個弱點:它是孤證。這證詞出於「史前時代」的警詢筆錄,因此,一般證詞所需的真實性擔保:具結、對質詰問、直接審理,這證詞全部都不具備。陳榮傑在警局接受偵訊時身份是「被告」,所以沒有具結;當時王信福沒有到案,法庭也未實施交互詰問,所以未經對質詰問;法官直接審理的時候,陳榮傑的說法已經改變,法院判決認為不可信,因此判決採用十八字證詞,那是未經直接審理的。這是它的第二個弱點:它缺乏真實性擔保。它與其他證人的證詞左右矛盾,也與陳榮傑自己的證詞前後矛盾,這使得它的兩個弱點如雪上加霜。

六、方法與概念

這篇論文所使用的分析方法,我在中英文法學論述中均不曾見過,應用在王信福案,可以說是一個探索式的研究。我曾有機會向幾位法律實務界的工作者說明我的方法,結果臺南地院陳欽賢法官說,這種方法「會讓爛判決像胖子穿緊身衣一樣,清楚殘忍地呈現出來」。我回答,「但是,如果那判決有六塊肌的話,也會顯現出來。」

這種處理資料的方法,得力自社會科學研究方法。質化分析稱所蒐集來的資料為文本(text),可能是文字、影像或錄音、錄影,並且發展出一套分析方法來處理大量的文本,例如本文所用到的「編碼」即是。但是我分析的對象與目的,卻與一般社會科學大異其趣。

對大部分社會研究來說,「實然」是核心的關懷,研究目的常常是透過例如訪談或參與觀察的方法,如實捕捉、描述某個現象,並且試圖理解。研究最後可能附帶政策建議,也可能沒有。社會科學對待「文本」的態度,基本上是「同情的理解」、「價值中立」。我的研究,核心關懷卻是關於「應然」的:我分析判決,是為了要「檢視」判決有沒有基於證據而做出認定、證據是否完備、論證有沒有道理、邏輯有沒有漏洞等等,是一個著重「評價」的分析模式。

質化研究所得的文本,多半依循受訪者的自主表達,即使是結構化的訪談,每一主題也必然容許受訪者有自主組織與表達意思的空間,否則用量化的「是」或「否」就可以統計了。研究者也可以從訪談中自由擷取主題,來進行分析。但判決是高度結構化的司法決定,編碼方式在此必須做一些調整,以便將判決當作一個整體來分析,避免不當地割裂。這一點在這篇論文裡體現為兩個檢查步驟。其一是閱讀判決找出九個編碼以後,進一步確認所有法律構成要件都已包括在編碼中,沒有遺漏。其二是將判決以不同顏色標記編碼以後,檢視是否有遺漏、未標記的段落,看看其中是否有些段落應該歸入九個編碼。

或許因為上述的兩個差異,我在臺灣社會科學方面的文獻裡,也不曾見過用類似方法來分析判決。我這樣做,靈感來自我在死刑與冤案議題上參與的經驗。我觀察到許多法律專業者在分析與處理案件時,其實已經有與本文類似的思維模式。例如在鄭性澤案裡,無論救援團隊或辯護律師,都將原有罪判決分解為「交槍說」、「立即死亡說」、「移動說」、「兩階段說」,就是本文編碼方式的雛形。這種思維模式通常並不言傳,實務工作者如學徒一般,初期聽從資深者的指示,慢慢體會揣摩、從做中學,直到自己也有靈光乍現的一天,就出師了。我在這篇文章裡發展出來的方法,則希望用系統化、甚至標準化的模式來分析判決,不再純靠經驗與靈感,好讓這個分析方法更有效地傳承、接受檢驗、或者改進。

循著同樣的思路,我在這篇文章提出「證據結構」的分析概念。我曾把判決比喻為鳥籠:它所形成的結構,必須有效地把鳥關在裡面,間隙不可過大,太大了鳥就會飛走。把鳥關住的,不是這一根或那一根單一的木條,而是這些木條所共同形成的結構。很少案件可以靠單一證據將人定罪,例如即使找到了兇刀,也需要證據顯示刀器與被害人的傷口相合、刀上有被告指紋、或者刀在被告家裡搜出等等;重要的是這些證據是否形成一個鳥籠結構,排除所有合理懷疑,把被告關在裡面。這也就是我前面說的,分析時不能將判決不當割裂,而要評價所有證據所形成的結構。

對此,臺灣法界的習慣用語是「綜合判斷」。但是如何綜合、又如何判斷?這就好像列出了食材卻不說烹飪程序,於是有的人能上一桌可口好菜,有的人煮起來卻米飯太生、牛肉太老。這樣的「綜合判斷」無法分析,無法深入討論,也無法檢驗,僅淪為判決裡用來過場的套話,羅列證據以後就來一句「據上綜合判斷」。

日本法律實務界則有與本文類似的想法,他們稱為「證據構造論」。一九七五年的「白鳥事件」啟動了日本最高法院去思考再審門檻的問題,幾次裁定以後,確立了一個原則,就是再審新證據應與舊證據綜合評價,如產生合理懷疑,就可以開再審,不必強求新證據要單槍匹馬地戰勝所有舊證據。依循這個原則,他們發展出證據的兩階段審查模式,不過那是再審特有的情形,這裡不贅。值得參考的是,「證據構造論」同樣將認定事實切分成比較小的、方便檢驗的單位,同樣強調將證據分別對應於認定事實,並以此檢驗原判決的事實認定是否成立。本文以「證據結構」為概念來評價判決的事實認定,這個想法在日本的「證據構造論」裡,得到了共鳴。

七、為什麼會這樣?

法官的工作,其實也就是將審判過程所產生的所有資料,綜合分析、處理,最後凝成一個司法決定。自覺或不自覺地,法官也是一個研究者,而判決就是他對事件的分析結果。從這個角度來看,我與判決王信福死刑的法官,基於同一套資料,可是卻做出了不同的分析結果。定讞判決是三級三審、三度更審之後的結果,是經過司法體系確認之後的「合格產品」,但是在我的分析下,卻有多處的致命傷。底下就要試著解釋:為什麼會這樣?

我的研究方法,與現行判決的寫法,有兩個重大差異。第一是「狼吞虎嚥vs.細嚼慢嚥」。現行判決在事實欄把整個犯罪事實全部說完,然後將證據全部寫在理由欄;好像大口喝酒,大塊吃肉。案情若簡單,那沒問題;當案情複雜的時候,關鍵證據與次要證據不加區分地放在一起,結果是魚目混珠。王信福案就是最好的例子:將近一半在解釋「王信福口角」,真正重要的「王信福命令」僅有十八字孤證,但是「狼吞虎嚥」的時候不會發現。我的編碼方法把犯罪事實切成幾個情節,如同細嚼慢嚥,有助消化。一旦切開來,情節的輕重緩急自然清楚呈現。我們立刻可以看出,證明「王信福命令」是將王信福定罪的充要條件:如果沒證明這點就不能判有罪;只要證明了這點就可以判有罪了。

第二是「貌合神離vs.如影隨形」。現行判決分成事實欄與理由欄,事實認定與證據之間的關係未必清楚,表面上看起來是一對,可是說不定已經形同陌路。依照我的編碼,每一個情節的事實認定後面,緊接著證據與論理,如影隨形。如果證據充分,我們便產生確信;如果證據薄弱,我們也看得出來。

如果審過王信福案的法官裡,有任何一位曾經這樣分析案情,他應當不能容「李慶臨取槍」、「李慶臨交槍」的證據欄就這樣留下空白;他應當不能容忍最核心的情節只有薄弱的十八字證詞。他可能也會發現,從「王信福口角」到「萌生殺人犯意」的推論有點牽強,雖然形式上對犯意有了交代,可是其實貌合神離。

司法誤判出現時,像大多數的「組織犯錯」(organizational wrongdoing)事件一樣,主流意見總是習慣性地歸咎於個人,要抓「戰犯」。但這樣的思維既忽略了組織文化在其中發揮的作用,也容易將改革推錯方向,以為把不適任的法官驅之別院就是解方。本文的政策建議是推動判決格式的改革,使得上述分析架構內蘊於判決的寫作之中,法官對事件如能清楚的分析,自然能夠做出受到證據支持的司法決定。

八、總結:牙籤支撐大廈

回顧一下前面的分析,王信福案的證據結構,至少有以下四點特徵:

這是一個以供述性證據為主的證據結構。王信福案的定罪,百分之百依賴供述性證據。

這是一個關鍵證據稀少的證據結構。王信福案的關鍵情節,僅靠十八字的單一證據支撐。

這是一個缺乏真實性擔保的證據結構。王信福案的關鍵證據,既沒有具結、直接審理,也沒有對質詰問,全部是在王信福缺席的狀況下取得。

這是一個有缺損的證據結構。有些事實認定沒有證據支持,如「李慶臨取槍」、「李慶臨交槍」;有些事實認定則基於對證據的誤讀,如前述吳俊翰與許天助的證詞都被誤用。

俗語說「獨木難支大廈」。王信福案的證據結構,堪稱「牙籤支撐大廈」。

除了結構性的脆弱以外,這棟大廈的建築品質如何?這裡挑出兩個段落,見微知著。

第一段話是:「上開扣案手槍及子彈,經送內政部警政署刑事警察局鑑定結果,則認扣案手槍係屬美製0.38吋COLT陸孔右輪手槍……送鑑左輪手槍1支,其上指紋均因紋線不清或特徵點不足而無法比對。」扣案槍枝是右輪手槍,送鑑定的卻是左輪手槍。一個顯而易見的錯誤,從一審判決一路旅行到更三審,最後定讞,都沒人發現。審級監督的功能,顯然沒有發揮。

其二段話是關於酒客吳俊翰的證詞。吳俊翰是王信福的小弟,但他的警詢筆錄,對王信福不利。後來吳俊翰在法庭上說,那是因為警察刑求他,他只好依照警察的意思講。法院並不採信吳俊翰有被刑求的說法,從更一審開始寫了這一段話:「且依其所證受刑求之情僅為『警員將我眼睛矇住,打我一下,讓我滾下樓梯,受點擦傷』而已(見本院更一審卷二第一三三至一三四頁),豈會即因此背信忘義,於警詢及偵訊中均為上開對被告王信福不利之證詞!」我每次讀到這一段,都忍不住要笑。都滾下樓梯了還「而已」,還認為證人的任意性不受影響?但是不止更一審,後面的更二、更三審法官也不覺其怪,照樣抄了這段話。

這兩個段落,都是「歷史時代」才出現的。如果王信福案純然是一個「史前時代」的老案,我們可以說,它反映出舊日司法的草率。然而它不是,王信福案的審判是在歷史時代完成的,他二〇一一年定讞,距離現在並不遠。王信福案不只映照出史前時代的草率,也映照出歷史時代的荒謬;它讓我們看到,兩個時代的關係並不是新時代匡正舊時代、新時代超越舊時代,而是新時代繼承舊時代的不義,概括承受,並且繼續荒謬。此案的一切症狀,不只是司法的陳痾,而是現在進行式。要治療司法此刻正在生的病,不妨就從王信福案開始。

※本文摘自《流氓王信福》一書,作者為廢除死刑推動聯盟理事長

熱門影音

熱門新聞

- 吳磊因「這件事」開告趙露思粉絲 《星漢燦爛》CP恐成絕響

- 【兒童節、清明節連假優惠】大薯、炸雞桶買一送一!麥當勞、肯德基、漢堡王、拿坡里等 7 家速食優惠懶人包

- 《難哄》白敬亭熱戀章若楠播放量破15億 兩人卻因2大理由無緣演出電影版

- 【內幕】獅子軍主場轉戰亞太球場有譜? 蔡其昌親陪黃偉哲與球團三方深談

- 陳都靈、辛雲來《雁回時》劇情慘被狂刪6集 大結局留3大謎題全網敲碗番外篇

- 《難哄》章若楠避談與白敬亭首度相遇理由超感人 兩人第1次試戲就緊擁互喊「我愛你」

- S14開季攻略!《聯盟戰棋》14.1 陣容推薦:五大上分神陣!穩定前四套路!

- 《永夜星河》丁禹兮接演《九重紫》導演新劇 鄧恩熙與李蘭迪爭演女一內幕曝光