上報 Up Media

toggle- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

- 最新消息 【有片】換裝AESA雷達、強化戰場覺知 美批准南韓F-15K機隊升級案 2024-11-21 19:55

- 最新消息 屏東驚見梅花鹿慘遭斷頭腳汆燙餵狗 墾管處:非法獵殺可重處10年徒刑 2024-11-21 19:38

- 最新消息 國民黨批「霸凌內閣」 要求卓榮泰停止各部會追查吹哨者 2024-11-21 19:21

- 最新消息 駁李正皓爆料 黃國昌澄清:謝宜容只到辦公室哭完就走 2024-11-21 19:02

- 最新消息 日本人氣麵包店「釛 匠研所」插旗中和!限期 1 元加購迪士尼聯名米奇書包 超 Q 菠蘿吐司、台灣限定濃湯必點 2024-11-21 19:00

- 最新消息 內政部通過《姓名條例施行細則》 原民身分證並列台羅拼音再等等 2024-11-21 18:58

- 最新消息 【獨家】總會長改選爆黑箱 藍營各縣市青工29日赴黨中央討公道 2024-11-21 18:55

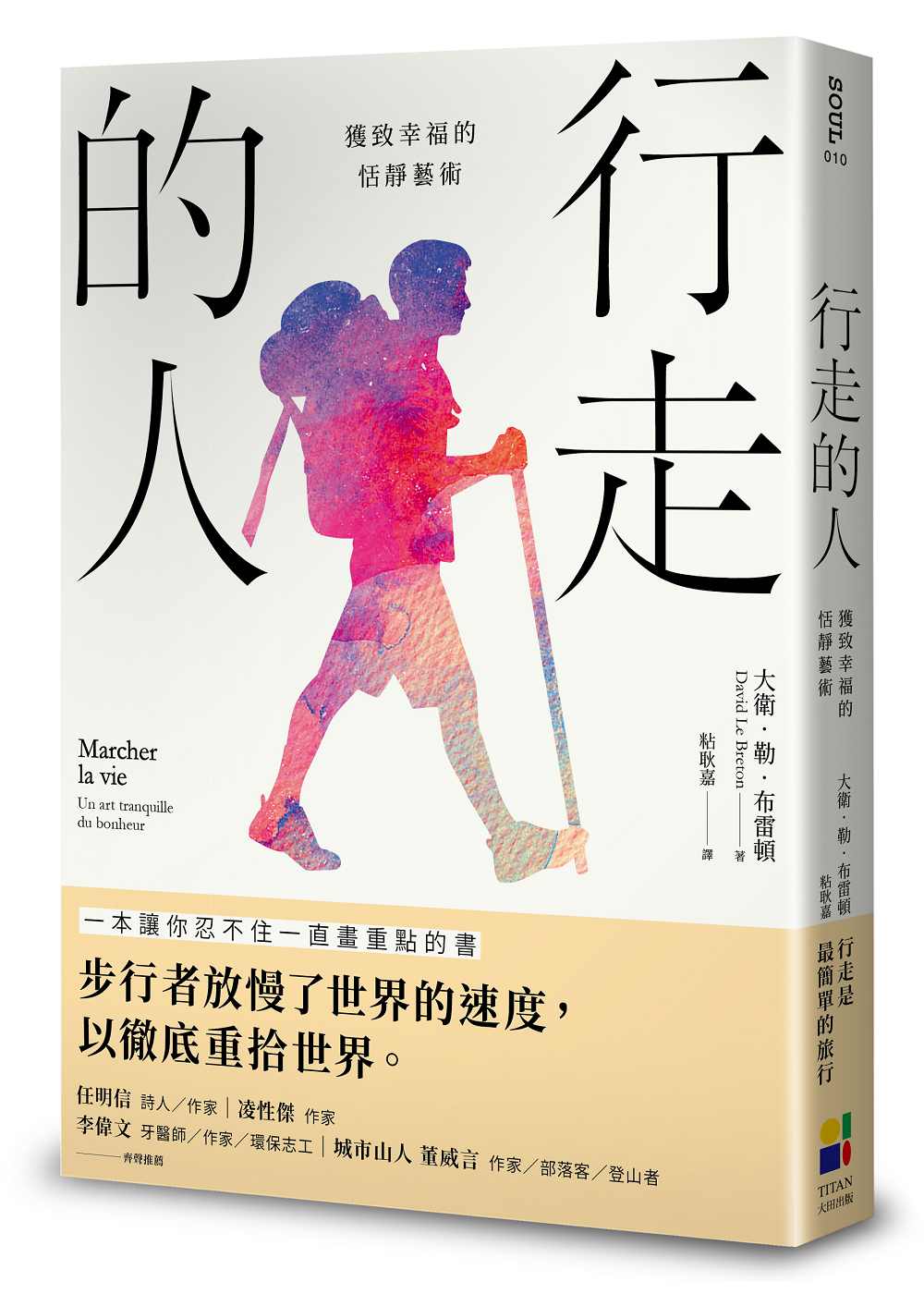

步行,能讓人與世界重新產生連結。(Pixabay)

中輟生重新站起

步行,能讓人與世界重新產生連結。它發生的場域是在一個被社會與文化關係所浸透的空間內,而這個空間同時也是自然的、物理性的,因而與大地脫離不了關係。當那些來自都市的孩子走入他們一無所知的鄉野地帶,他們會驚訝地發現,由於沒有商店與街道的光害影響,在日落之後迎來的幽邃夜空將能看見過往從未得見的群星,而那萬籟俱寂的世界雖然令人懼怕,卻也足以震動人心。在這裡,遠方的地平線不再受到建築物的阻擋與遮蔽,廣袤的森林同樣難以想像。與各種野生動物和鳥類的不期而遇,更往往讓他們倍感驚奇。於是,他們了解到人們能夠進入一種集體的沉靜與緘默,而這不必是因為彼此之間的對話無法進行或遭到中斷的緣故。不論是經過數個小時的探索後在森林中發現的一窪水塘或小小飛瀑、瞥見一閃而過的鹿、沉浸於林間芬芳的氣息,又或是跌入一片蔓延的藍莓或野莓叢中,這樣的經驗都足以讓他們讚嘆不已。

今昔相較,以往的年輕世代投入更多的時間在體能活動上,這樣的習慣幫助他們探索自我、理解他人,並促進人我之間連帶感的形成;今日的年輕世代則更習於線上聊天,或是透過手機互相發送圖文訊息。以法國為例,各種公共衛生指標皆指出,一九七○年代青少年的活動力是今日同齡者的兩倍。

當代青少年的這種「宅性」所影響的不只是他們的健康,更影響其個人發展,如果一個人在青少年時期能採取更具活力的積極生活方式,他們也有很大的機會將這樣的狀態延續到成年之後的人生。對於生活在都市的年輕族群來說,「道路」實際上也可稱得上是一所「大學」。因為當我們走上出外遊歷之路,這一過程便可以讓我們觸及到哲學上的存在問題,而此種經驗能夠磨礪我們的內在,從而使我們的精神層面更為強大、也更為謙遜。

「道路」所體現的這種深度與廣博,也正是我們稱之為「大學」的原因。至於在路途中四處潛伏的未知,讓「路」成為一個常規與慣例失效的場域,我們也因此而不再能躲藏、委身於那些由確定性所形構的安全感之中。這讓我們的感官與智性都處於一種警戒的狀態,並且密切地關注各種感受、每次相遇、一切自我提升與進步的機會,以及好奇心的召喚。行進間的每一步,都代表著由路程中各種遭遇與發現交織而成的全新自我。此外,旅途中所伴隨的那些風景、與各地人群的接觸,都會滋生出讓我們想要走得更遠,並進一步認識各地風土與歷史的想望。

徒步遊歷全法國的傳統

從前,參與手工業行會的成員們有一個傳統,他們會帶著一個稱為「四結行囊」的肩上小包袱,以八年至十年的時間徒步遊歷全法國。途中,他們會四處尋找能夠留宿的驛站或旅店,如果能在該處覓得僱傭機會,那麼他們也有可能在同一個地方停留數月。原則上,他們在每一個落腳處會停留六個月以上的時間。但其行動並不限於當下的落腳地一處而已,他們實際上會嘗試在多個城市之間建立起自己的社會與事業人脈,這個網絡的範圍有時甚至遠達其他國家。於是,在這個過程之中,他們認識到世界的多樣性、不同地區的文化面貌,乃至某些城市中的手工業者所遵循的特殊慣例等。這些參與這個活動的工匠並不僅是在進行專業方面的學習或是受訓而已,他們實際上是在面對這個複雜的世界、難解的各地語言與方言等所給予的挑戰。他們在這個過程中尋求自己的生存之道,並且嘗試以一己之力來解決各種困境。

今日,像這樣的長程徒步旅行,通常被應用在教育場域,特別是針對一些無法肯認自我價值、難以正視自我,以及人際關係脆弱的年輕族群。這樣的做法或許可追溯到童子軍運動的精神與二十世紀初期的一些教育經驗;其源頭也有可能根植於一些更早的歷史脈絡,例如英國年輕貴族階級的壯遊傳統,或以歌德作品《威廉‧麥斯特的學徒歲月》為代表的德國教養小說等。

這樣的傳統在二戰之後經歷過多次再詮釋與修正,首先是由傑克‧凱魯亞克的小說《在路上》所代表的「躁動的一代」;隨之是影響範圍廣達一整個世代的嬉皮,他們追隨著赫曼‧赫賽的作品《東方之旅》所指引的精神軌跡,踏上前往加德滿都或者果亞的旅程。想擁有這樣的體驗,必須要具備能夠持續數個月身體勞動的體能及耐力,能夠接受在旅程中的一切不確定因素,並且同意暫時遠離資訊通訊設備與放棄在路程中聽音樂的習慣。對於那些平常只待在自己的生活圈內,移動範圍不過幾棟建築之間的年輕人來說,像這樣的長途旅行是非常難以想像的,而這種行程所帶來的挑戰又因為必須耗費漫長時間而更為強化。除此之外,這種長程徒步旅行與一般運動的邏輯也非常不同:在路途中,我們不與任何人競爭,唯一的觀照對象只有自己。這種特質也讓此種活動更顯特異。

身處於遠離日常生活的旅途之上,年輕的漫遊者們在這世間所處的位置、其方向性,乃至於有關自身的定義都變得模糊曖昧。他們成為了一種另類的存在,擺盪在許多不同的方位座標與參照對象之間。雖然這些判準曾經有效地為其指引過方向,但他們在旅程中所經歷的一切脫逸於常軌之外的、奇異的與難以理解的物事,則讓這套座標體系失去了原有的功能與意義。在旅途中的人,既不同於出發前的那個自己,也不同於旅程結束後的自己。於此情境下,個體從原本標誌了自我的那些特質與標籤中分離出來,其存有狀態變得混沌不明,因此人在這個過程中也會一度感覺不再認識自己。

自我轉化

在漫漫長路上,旅者原本的自我認同逐漸異化與變質,同時也建構起一套新的主體認知。雖然他們會有「今日的我,不再是昨日的我」這樣的感受,但實際上他們也還無法得知自己最後會變成何種樣貌,因為他們仍在旅途之中,而行程的終點仍在未知的遠方。這種懸浮於社會聯繫之外、充滿模糊與不確定性的特質,或許可借用人類學中「閾限」的概念來描述。當個體處於此種狀態,意味著他已經不在原本的社會習慣框架之中,而是處於一種一切都不清晰、難以精確定義的灰色地帶。但這個過程會讓個體走向下一階段,即「聚合」,也就是回歸到一個日常性、一般性的感官秩序之中。

透過一趟這樣的旅途,年輕的旅者將能夠自我轉化,並且創造一個全新的自己。在此過程中,來自社會環境的壓迫喪失了過往的力道。漫遊本身也因此成為一種例外狀態。在路途中遭逢的那些挫折、疏離感都更深刻地再定義了行動者本身的存有,同時也讓這些過去不曾被自身家族成員與背景所囿的年輕人,必須重新面對、思索養育自己的家族與社會之歷史。所謂命運,僅有在人對自身的命數存在某種必然性的信念時才得以成立。

一般來說,當一個年輕人掌握了各種知識的、理性的與體能上的優勢時,他通常不會對這些既有的認識論資源產生質疑,除非他們面對的外在環境與條件發生了變化。一場長途旅程便是在這樣的條件基礎上,拆毀了我們原本早已習慣的生活與存有方式,建立一套新的自我評估與認知體系,同時以一種更明晰、更積極的形式幫助我們創造一個全新的自我,並讓我們相信自己確實值得這一切。這樣的體驗能夠在行動者與世界之間,創造出有助於回歸自我的一個物理上與道德上的距離,一種能夠應對各種事件的餘裕,一場生活場域與人際網絡的變化,並且擺脫過往那些令人窒悶的日常例規以及社交圈內的流言蜚語。它能讓人開發出全新的時間運用方式;如果旅人抱持信心相信運氣,那麼它也可能帶來一些美好的邂逅……這種將自身從日常規律中抽離的做法,一如人類學者在研究工作中以「遠離的目光」從旁觀察其研究對象,此種方式賦予觀察一種更客觀的特性,並且有助於重新定義自我。目前,步行與旅遊活動所獨具的價值經常被應用在社會工作領域,以一種不同以往的方式來協助那些為現實生活所苦的年輕人。

※本文摘取自《行走的人:獲致幸福的恬靜藝術》,大田出版。

作者簡介

大衛.勒.布雷頓 (David le Breton)

史特拉斯堡大學的社會學教授。他是法國大學科學院(Institut universitaire de France)成員,亦是史特拉斯堡大學高等研究所(USIAS)成員。出版著作超過三十本,包括《身體與現代性的人類學》(Anthropologie du corps et modernité),由法國大學出版社(PUF)出版。在他出版的著作中,同樣行走主題的有:《行走的禮讚》(Éloge de la marche,2000)及《行走:路徑與緩慢的禮讚》(Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur,2012)。

譯者簡介

粘耿嘉

台北人,淡江法文系、歐研所畢。視南法艾克斯(Aix en Provence)這個已新增台灣駐法辦事處的小城為第二故鄉,並於艾克斯-馬賽大學修讀碩士。不太自由的自由譯者,譯著類型豐富多元,平時亦客串法語教師。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 丁禹兮、虞書欣《永夜星河》爆開放式結局挨轟爛尾 「她」證實悲慘走向全網傻眼

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 【世界棒球12強】「中華隊 vs. 日本」18:00登場 最新運彩賠率出爐