上報 Up Media

toggle- 最新消息 韓星來台跨年懶人包!李俊昊現身台南、2NE1 DARA 霸氣登陸高雄 SJ 小分隊淡水開唱 2024-12-12 13:00

- 最新消息 【大法官人事案】名下土地遭爆違法經營、逃漏稅 廖福特:會再了解狀況 2024-12-12 12:50

- 最新消息 北市社宅申請方式太麻煩 都發局將建置統一登記平台「擬改輪候制」 2024-12-12 12:30

- 最新消息 打造動漫X流行樂之都!台中市百萬補助開跑 2024-12-12 12:30

- 最新消息 陸委會稱兩岸再惡化恐停辦雙城論壇 蔣萬安:請說明「惡化」定義 2024-12-12 12:16

- 最新消息 因搜索海湖莊園觸怒川普 FBI局長宣布提前辭職避免遭清算 2024-12-12 12:02

- 最新消息 《珠簾玉幕》趙露思主動幫忙宣傳《蜀錦人家》內幕曝光 她曾因誇讚鄭業成惹怒丁禹兮 2024-12-12 12:00

- 最新消息 五大寫真女星免費看!日本攝影週刊《FRIDAY》40 週年寫真展 限時三天松山文創開展 2024-12-12 12:00

- 最新消息 【有片】美軍兵工廠附近驚現大量無人機 五角大廈否認與伊朗「母艦」有關 2024-12-12 12:00

- 最新消息 人質有望獲釋 WSJ:哈瑪斯讓步同意以色列戰後駐軍加薩 2024-12-12 11:58

示意圖,飛行員能見的天地美景,星空、極光。(Pixabay)

我在北大西洋上方度過漫漫長夜,機上沒多少人醒著。我最喜歡的景色莫過於遠離大地,而滿月照亮的銀色雲層,宛若某種大型海鳥誕生,但從未飛抵彼岸就已逝去。夜晚的雲比雪地還明亮、紋理更美,卻沒有尺度;壯闊,卻又沉靜。

有時月光下有零星的積雲彷彿受到明月呼喚,出現在海面上,正如下午的雲朵響應太陽號召似地出現。在明月下,雲朵於海面上投出影子。這時刻不該稱為「夜間」,因為在底下是一片汪洋的時刻,安靜的飛機進入大海的夜晚領域。睡不著的人或許能審視這處神聖的工廠,看水上紡織機織出的月光城市與壯麗大地靜靜被手掌釋放出來,航行且消失在沉睡的星球上。

此外還有星星。從陰暗的駕駛艙望去的星空令人屏息,在看不見月亮時提供慰藉。在高空會感覺到蒼穹的立體,也最能感覺到外太空的深度,宛如亙古光芒照耀下的深遠大海。

無月之夜能看到非常多星星,星座雖更美,卻不再那麼重要。星座是在下方七英里處的地面上畫的,只看得到穿過大氣潮溼與擾動的部分星光。高空的星光熱鬧繽紛,常讓人看不出古老星座原來的樣子,不如自己想像出新星座更容易些。銀河乍看之下和原來一樣,只不過星星全成了水珠,而整條銀河如跨過黑暗的雲朵。

黑暗大地、水域與城市光芒

飛機會移動、地球會旋轉,天空也會跟著改變。星星升起時,似乎在接近地平面的位置最生動地緩緩閃耀。我在地面上沒看過這般澄淨的閃爍星光與色調,彷彿星光透過空氣稜鏡,分析出不同顏色,並如燈塔光束般掃過駕駛艙陰暗的窗戶,透過色彩向我們傳達緊急訊息。

以前地球儀是成對製作的,一個是地球儀,一個是天球儀。在夜晚的飛機上,清楚看見人類這物種是夾於天球與地球之間,畫滿星星的冰球在我們上方順利旋轉,自高處映照出黑暗大地、水域與城市光芒的穩定輪替。

我曾寄一張有點抽象的地球照片給朋友,那是衛星拍攝的黑白照。城市的燈海往外蔓延,中間靠著高速公路與河谷的燈光聯繫起來。她說這是「星星的照片」,令我十分驚訝,畢竟衛星的相機是朝下,而不是往上。偶爾在西奈半島北邊的地中海端,介於亞歷山卓與加薩走廊之間,我會看見海上有許多純粹的光芒,比一般船隻的燈光白;若不是知道自己是在俯視,恐怕會以為燈光是星星,而視線消失在另一座天空的深處。

在飛往非洲南部的班機上,同事和我會看見南十字星升起。在南半球,南十字星指示方向的功能和北半球的北極星一樣。我有個資深同事駕駛客機之前曾在英國皇家海軍服役,他教過我如何運用星座來判斷路線,也告訴我別被附近的南天假十字(False Cross)騙了——後者是船帆座(Vela)的一部分,這賞心悅目的名字倒是很適合形容集結著光芒的船隻——七四七。我喜歡比較飛機的數位羅盤與南十字星,並思忖該信賴可靠度近乎完美的飛機系統,或是我對古老天文仲裁者的不完美解讀。

我讀過馬克.霍普金斯(Mark Hopkins)的一些書信,他是美國第一條橫貫鐵路的興建者。他在信中寫道,從紐約前往舊金山,必須搭船繞過南美洲的合恩角;日後這趟海上旅程將因為他興建的鐵路而走入歷史。大海令他看得入神,因此他寫信給兄弟說,如果他年輕時曾經航海,或許就會全心投入航海冒險,而不是在「陸地上展現抱負」,即使後來這奠定他的名聲,帶來大筆財富。

霍普金斯的船長判斷經緯度之後,把這項資訊寫在「大家都看得到,並能記錄到日誌上」的地方。駕駛艙螢幕有綠色數字顯示經緯度,就像船長的通知讓霍普金斯得知船隻的最新位置,抄寫在信中,這星空下的不固定地址就和日期一樣重要。霍普金斯說大海的星星「在這緯度有寧靜與迷人之美,那是我在陸地上未曾見識過的」。他若來到駕駛艙,想必也會被這裡的星星迷住。如果他看見飛機飛越他所興建的鐵路上空,讓大陸更進一步縮小,肯定驚嘆連連。

我從倫敦飛到非洲南部。班機在西非的東西向海岸飛行,螢幕上依序出現迦納首都阿克拉、貝寧共和國大城柯多努(Cotonou)和拉哥斯機場,窗外出現一道呼應的燈光線條,在朦朧夜色中橫過。我們經過黑暗的幾內亞灣上空。我向管制員進行「位置報告」,內容包括我們經過的航點及經過時間、飛行高度、下一個航點和預估經過的時間,以及之後的位置。「收到,」管制員說:「下一站向赤道報到。」

另一個半球

我驚喜得起雞皮疙瘩,仍不敢相信我的職責之一,是宣布我們已來到另一個半球的空中。我試著想像在過去的航海時代,赤道是地球最了不起的標記,穿越赤道可是一大壯舉,大家要在甲板上舉杯慶祝。

駕駛艙的螢幕上不會標示赤道,若想知道是否穿越了赤道,我們常打趣說,不妨做個不切實際的實驗:看水槽的水流進排水管的方向即可。不過更科學的方法是將電腦螢幕翻個幾頁,叫出目前經緯度的數字。這些數字的最後幾碼持續變動,和引擎通過地球上空一樣穩定。我緊盯著綠色緯度數字變成零,並在往南的過程中逐漸增加;原本的N變成S,而從北極倒數的數字在往南的過程中又轉變成正數增加。之後我呼叫管制員。「Position equator」(位於赤道),說話時免不了無線電的靜電干擾;這一帶無線電傳輸常有靜電干擾。「收到,」管制員說:「晚安,飛行順利。」

無論是從駕駛艙或靠窗座位望向夜空,不出幾分鐘就能發現流星。我在駕駛艙時用不著特別留意,即可在一趟飛行中看到十幾顆流星。我會覺得眼角瞥見了什麼,定睛一看之後,微笑對自己說:又一個。我大部分甚至不會跟同事提,反正很快會出現另一顆流星。

我們過了當地子夜,跨過夜之環遙遠、陰暗的中點,往東邊的黎明前進。這時流星的數量明顯增加,因為上方的天空正朝著地球繞行太陽的軌道移動,掃進更多流星,這些劃過天際的光芒宛如水珠被風吹過,掃過駕駛艙厚厚的玻璃窗。流星數量之多,多到我這一晚要向夜空許的心願已然告罄,因此我決定提出可一再重複使用的標準心願。但與其說是願望,不如說是華麗修辭,彷彿在天空的鼓勵下,悄悄在心裡說出「用餐愉快」(Bon appetit我會聽令照辦。」)

另一名同事擁抱我,笑說難怪我總喜歡在樓頂上的玻璃小房間工作。公司鼓勵大家到那邊跳脫框架來思考;他也明白為什麼在漫長的夜間飛行,我總是睡不著。

但是成為機師之後幾年,我發現北極光代表我始料未及的挑戰。若北極光經常出現在生活中,我不免自滿地誤以為那沒什麼大不了,就像我根本不記得一趟飛行中到底有多少顆流星。有時,我甚至提不起勁欣賞北極光、數不清的流星、幾百種天空與大地的奇景,因為我早已司空見慣。對機師而言,那些現象根本平凡無奇。

若和其他人分享所見,多多少少能恢復最初的興奮之情。每當我看見北極光快出現時,總會告訴空服員,讓他們望出附近的窗戶,或來到視野更開闊清晰的駕駛艙。他們總樂於欣賞北極光,對多數同事來說,北極光依然是天空最珍貴的景象。在漫漫長夜、乘客進入夢鄉的班機上,工作人員徹夜不眠的寧靜片刻,北極光尤其令人滿足快意。

機師決定把什麼樣的景色告知乘客,很能說明現代飛行的情況。即使在白天的班機上,大家也不喜歡機長廣播,打擾他們看電影的興致或休息,何況在廣體客機上,許多乘客無法清楚看到窗外的景象。北極光出現時,乘客多半試著睡覺,因此我們通常不會廣播。不過,有時若某個乘客還醒著,例如像我以前那樣熬夜打開筆電工作的商務人士,那麼我或客艙組員或許會靜靜指向窗戶,指著天空北岸碎裂的光浪。之後客艙組員或許和我會在廚房聊這景象,彷彿北極光對我們來說仍是新鮮事。

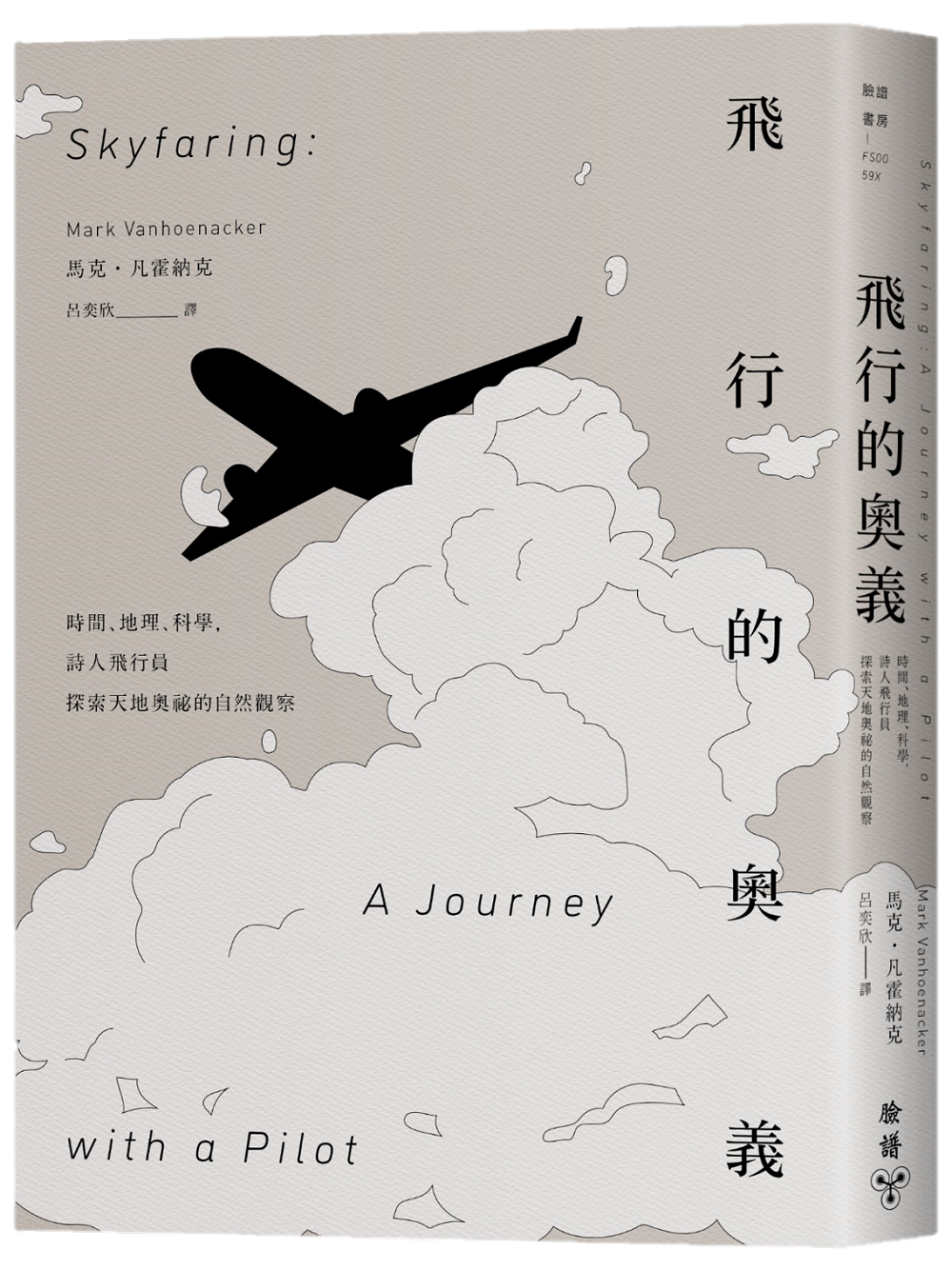

※本文摘取自《飛行的奧義:時間、地理、科學,詩人飛行員探索天地奧祕的自然觀察》,臉譜出版。

作者簡介

馬克・凡霍納克Mark Vanhoenacker

離開校園之後曾擔任管理顧問,常有機會望出飛機窗戶,回憶童年的飛行大夢。2001年,他展開飛行訓練,如今已是英國航空的資深副機師,開著747飛機飛往全球各大都市。

定期為《紐約時報》撰稿,也是《石板雜誌》(Slate)專欄作家。

如果不在雲間,他就在倫敦和紐約。

「我喜歡的寫作主題是科學、文化、飛行、意料之外的事物,以及我能夠發現自我的地方。如果我沒在寫作,那麼我就是在飛機上。」

相關著作:《飛行的奧義:時間、地理、科學,詩人飛行員探索天地奧祕的自然觀察》

譯者簡介

呂奕欣

師大翻譯所筆譯組畢業,曾任職於出版公司與金融業,現專事翻譯,譯作囊括建築設計、文學小說、語言學習、商業管理、旅遊知識、健康養生等領域。