上報 Up Media

toggle- 最新消息 如邑堂聯名江振誠推「法式國王太陽餅」!台灣經典糕餅包入國王派杏仁奶油餡 2024-12-22 09:00

- 最新消息 投書:陸軍聖騎士M109A7將在台現身 2024-12-22 07:00

- 最新消息 立院爭議三法衝突非法律問題 應循政治手段解決 2024-12-22 00:00

- 最新消息 《憲法訴訟法》修法通過後兩難之局 2024-12-22 00:00

- 最新消息 冷眼看徐巧芯從甜心到封魔之路 2024-12-22 00:00

- 最新消息 2024《讚讚盃》決賽戰報:「賴衍霖」 3:1 擊敗強勁校隊「黎明企鵝」 奪下冠軍殊榮 2024-12-21 21:40

- 最新消息 張惠妹登上台北大巨蛋開唱吸金8億 她為陪歌迷跨年租23日天價場地費曝光 2024-12-21 21:27

- 最新消息 《珠簾玉幕》趙露思新劇搭檔《玫瑰的故事》彭冠英 兩人湖邊談情每日狂吸上萬遊客朝聖 2024-12-21 20:32

- 最新消息 替代役男墜樓案外案!前員工控遭主管霸凌 台達電要告了 2024-12-21 18:50

- 最新消息 缺乏資安防護 瓜地馬拉網路恐成中國駭客入侵破口 2024-12-21 18:47

著傳統服裝、站在蒙古包前的蒙古人。(取自世界銀行)

在這次的調查中,我遇見形形色色的穆斯林。他們跟我陳述教團殉教的歷史,以及社會主義時代的苦難。殉教和苦難是他們在生活中,記憶最深刻的部分。若是不了解這種生活方式,歷史敘述就毫無意義。有一句座右銘說,「歷史敘述就是對事實的探究」。對事實的探究固然永無止盡,但最終仍然要歸結到生活方式上,而描述這些事實的我,又能貼近他們的心靈到什麼地步呢?

我自己也是中國少數民族的一員;因此,在以同等的少數民族為對象、進行調查研究時,絕不能刻意偏袒某一方,或對另一方大加批判。西北地區的回族、保安族、東鄉族、撒拉族……幾乎所有少數民族,各自都有一段殉教歷史。張承志將神祕主義教團哲合忍耶派的殉教歷史,寫成一部心靈史——當然,他也不是全然無視其他教團的殉教史。對於回族和撒拉族的關係,我們往往得透過他們和其他民族間具有能動性的關聯,方能捕捉其歷史。同樣身為少數民族,我希望至少能好好把這些人的生活方式傳達出來,這就是我的目的之一。

另一方面,透過對他者、對其他少數民族的研究,也可以重新認知自己所身處的狀況。透過這次和保安族、東鄉族、回族人們的交流,我得以從別的角度,對居住在內蒙古自治區內蒙古族人的立場,以及蒙古文化的遞嬗,進行重新的思索與認知。

對少數民族統治的剛與柔

中國四千年歷史中,對外交涉的歷史主要部分,對應的就是北方遊牧民族的歷史。結果,漢族從這段歷史中學到很多東西。即使在近現代,漢族對列強的外交堪稱無能透頂,但對周遭各民族的交涉,倒還頗能掌握訣竅。

在現代中國民間,有一段表現如何順暢統治少數民族的俗諺:

要統治蒙古人,就把他們拉下馬;

要統治藏人,就替他們蓋廟;

要統治回族,就允許他們自由做生意。

這實在是相當狡獪的統治理論。就像「下馬的蒙古人就不算蒙古人」這句蒙古諺語說的一樣,住在現今內蒙古自治區內、過著定居生活的蒙古人,完全失去了向中國積極提出自己主張的意願與活力。可是,光是保障宗教與商業的自由,是絕對無法讓藏人與回民感到滿足的。

看板上描繪了五十五個少數民族;其中勞工、農民、知識分子和解放軍士兵,全都是漢人。漢人士兵左側的維吾爾女性拿著水果,表示是綠洲的居民,至於蒙古人和藏人,則拿著和遊牧全無關係的花束。

中國共產黨對各少數民族的統治,總是採取軟硬兼施的手段。

有一件相當奇妙的事:在內蒙古自治區,由政府主導執筆出版,展現社會主義成果的地方志,完全不准郵寄到國外,就連申請國際標準書號(ISBN)也不行。我問郵局人員理由究竟為何,他們說「這是為了防止向外國傳遞不正確的資訊」。一副責任感強烈的模樣;看來,內蒙古自治區的政府幹部似乎相當擔心,「不正確的資訊」流到外國,會讓外國研究者據此寫下「不正確的論述」。但是,只要跨出內蒙古自治區的邊界一步,不管什麼的地方志都可以郵寄;隔壁的陝西省也好、北京也好,也是如此。

幾年前,我和日本的某個學術調查團一起造訪了內蒙古自治區的巴林右旗,由我擔任團長的通譯。當地共產黨書記為我們舉辦了歡迎晚宴;席間有蒙古人,也有漢人,因此我將團長的日語演說按順序,先翻成蒙古語再翻成漢語。

但是,我此舉讓漢人書記相當不滿。在乾杯之後,只見他迅速地站起身,對我說:「翻譯的時候要先翻成漢語,然後才翻成蒙古語!」從北京一起同來的中國社會科學院蒙古籍研究者也勸我說,「要稍微現實一點!」會場的氣氛一下子降到冰點,但我的內心卻熊熊燃燒起來。在內蒙古自治區,公用語應該是被認定為「主體民族」(非多數者!)的蒙古族母語,巴林右旗的共產黨書記卻忘了這點——不,漢人幹部其實應該是打從心底覺得很不可思議,為什麼蒙古人不放棄自己落後的母語,改說「文明」的漢語呢?

在軟硬兼施方面,內蒙古自治區的統治較傾向哪一邊呢?答案應該算是「軟」的一面。雖然偶爾會有政府把不經許可創設研究會的知識分子、或是組成樂團的年輕人逮捕入獄的情況,不過像對伊斯蘭哲合忍耶派領袖發動的強權鎮壓,倒是相對少見。可是,在內蒙古自治區,有另外一種肉眼看不見的壓力。在企業與政府機構內,只要稍微敢主張一點蒙古族的權益,恐怕就得面臨到升遷無望、被趕出重要位置的命運。因為直接逮捕會遭到外國批評「壓抑人權」,但對於這種巧妙的手段,要監視是有其難度。特別是地方幹部為了避免在自己任內出現問題,於是會推行自我閹割、防範未然的政策。

因此,即使中央政府沒有下令禁止地方志寄送到外國,他們也會憑著自己的判斷下達禁令。與其等到問題發生——說實話,地方志究竟會產生什麼「問題」,我還真是想不出來——被追究責任,他們的想法是,還不如先下手為強。面對這種巧妙的手段,有一部分蒙古人還主張「要現實一點」;這些準變節者的存在,更導致自治區內的少數民族人民,自我放棄本來應該確保的權益。

貞操與漢化之間

她滿懷希望地凝視著我的眼睛,猶豫了一下。突然又用熱烈的、興奮的聲調對我說:「如果,如果你將來有了孩子,而且……她又不嫌棄的話,就把那孩子送來吧……,把孩子送到我這裡來!懂嗎?我養大了再還給你們!」

這是張承志名著《黑駿馬》終章中的一幕。這是主角之一「我」過了好幾年後,拜訪過去的戀人;在我們再度告別時,她跟「我」所說出的話。曾是戀人的她,在「我」離開的這幾年間,在不可抗力的情況下,跟草原上的某個小混混懷孕生了孩子。但是,她和所有蒙古人一樣,把生下來的女兒當成是一條寶貴的性命在養育。就像她一直沒有忘記「我」一樣,她生養的女兒也把「我」當成是真正的「父親」——一位宛如蒙古古老民謠描述般,騎著黑色駿馬的「父親」。

張承志所描繪的,正是蒙古人的生命觀。沒有比生命更重要的事物;不管家畜也好、人也好,大家都是一體的。遊牧民的小帳蓬平時是人的棲身之所,但在寒冷時,也會讓孱弱的家畜入內避難,一切都是為了守護生命。家畜和人是同等重要的存在;無數的蒙古民間傳說和故事都在講述這一點。而張承志只是把其中一則古老故事,編織進自己的小說。

可是,內蒙古自治區的優雅文人、以及難以取悅的評論家,並不喜歡張承志的《黑駿馬》,反而對它猛烈抨擊。他們的理由是:「蒙古女人最重視貞操了,怎麼可能這麼簡單生下別人的孩子、養育別人的孩子呢!」。

這完全是胡說八道。在歷史上,北亞遊牧民一直抱持和中華世界迥異的價值觀。對草原民族來說,中華儒家高唱的理念,不只偽善而且毫無用處。所以當和外部世界自由交流的時候,他們選擇西方的波斯文明與印藏文明,來顯示自己與中華世界的異質性,並保持自己的認同。隨便拿起一本編年史就可以看見,直到十八世紀為止,蒙古的知識分子都主張,成吉思汗王家是和印藏密切相連,跟中華的三皇五帝則一點關係都沒有。

我認為那些抱持草原女性會有「儒教的貞操觀」,這種空想的現代內蒙古自治區文人,他們完全缺乏和外部世界的交流,才會產生這種毫無道理的認知。更準確來說,他們比回族的張承志,漢化得更厲害。甚至他們會主張,「草原的女性都跟嫁給匈奴的王昭君,學來了纏足的習慣」。

在文化大革命史無前例嚴酷的政治環境中,從大都會北京被下放到草原的青年張承志,受到草原老婦人溫柔的對待,也一直把她當成母親尊敬。在他的著作中寫到,「我有兩個母親」;他回顧起來,認為自己和母親的關係,絕非社會學與人類學概念能輕易表現。

雖然是比較單純的說法,回族出身的張承志對蒙古有一份特別的愛。他對蒙古的愛,也對我的伊斯蘭社會調查研究,產生很大的影響。當我受到它的刺激、反覆思量之際,總有一種叛逆的快感油然而生。

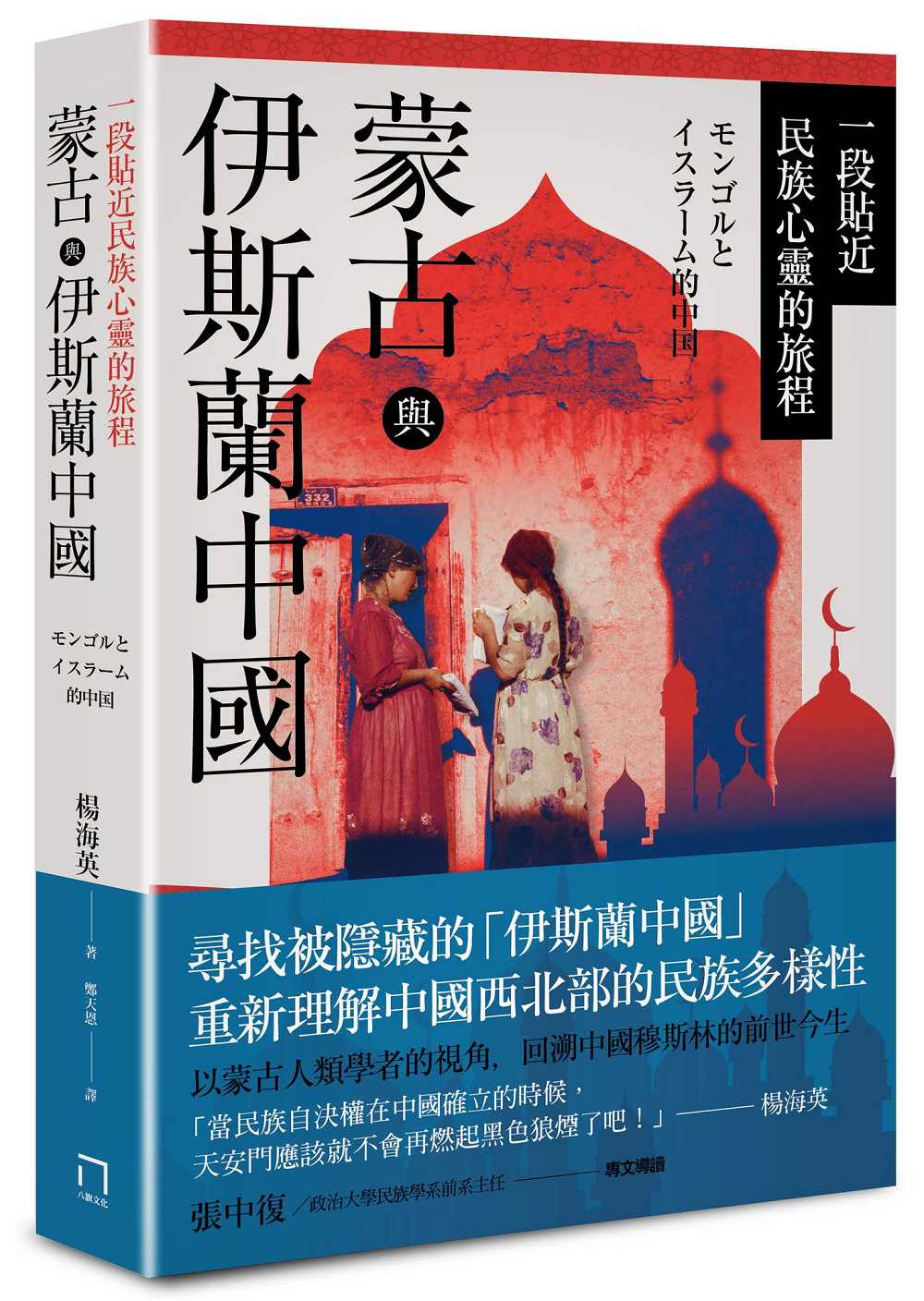

※本書摘取自《蒙古與伊斯蘭中國:一段貼近民族心靈的旅程》,八旗出版。

作者簡介

楊海英

蒙古裔文化人類學家。蒙古名「俄尼斯.朝格圖」,蒙譯日文名「大野旭」。1964年生於內蒙古自治區的鄂爾多斯,畢業於北京第二外國語學院大學日本語系,1989年赴日本留學,修完國立民族學博物館綜合研究大學院的博士課程而獲博士(文字)學位,現為日本靜岡大學教授。自1993年到2019年,每年都到內蒙古進行研究。

曾獲司馬遼太郎大獎(第14回,2010年)、大同生命地域研究獎勵賞(2015年)、樫山純三賞(2015年)、正論新風賞(第19回,2018年)。

繁體中文版作品有:《沒有墓碑的草原》(八旗文化,2014年)、《蒙古騎兵在西藏揮舞日本刀:蒙藏民族的時代悲劇》(大塊文化,2017年)、《在中國與蒙古的夾縫之間:一個蒙古人未竟的民族自決之夢》(八旗文化,2018年)、《文明的遊牧史觀》(八旗文化,2019年)。

譯者簡介

鄭天恩

台灣大學歷史所碩士,曾任出版社日文編輯,現為專職翻譯。譯有《何謂中華、何謂漢》、《曾經以為中國最幸福》、《人民解放軍的真相》、《凱爾特.最初的歐洲》、《文明的遊牧史觀》(以上由八旗文化出版)、《海上霸權》、《日本人的界限》(合譯)、《東方直布羅陀爭霸戰》、《珍珠港》、《最後的帝國軍人》等書。