上報 Up Media

toggle- 最新消息 【電商陷紅海】不敵蝦皮、淘寶衝擊 東森購物營收慘跌4成裁員200人 2024-12-02 22:10

- 最新消息 「維港半島經典下午茶」回歸!「半島節日列車」等全球半島酒店聖誕跨年活動開跑 2024-12-02 22:00

- 最新消息 徐巧芯爆國教署存在「霸凌集團」 教育部:本周完成訪談釐清 2024-12-02 21:57

- 最新消息 菲律賓民間團體要彈劾副總統薩拉 兩大政治家族鬥爭白熱化 2024-12-02 21:40

- 最新消息 北檢再傳蔡壁如作證 訊問7小時後請回 2024-12-02 21:35

- 最新消息 【有片】是否援烏成德國大選關鍵 蕭茲突訪基輔承諾6.5億歐元軍援 2024-12-02 20:45

- 最新消息 不服京華城土地被扣押鼎越2度抗告成功 高院:北院理由不完備 2024-12-02 20:45

- 最新消息 東北季風明起增強各地溫差大 周六再接冷氣團恐下探14度 2024-12-02 20:40

- 最新消息 檢察長人事遴選名單出爐 檢察司長郭永發等24人角逐 2024-12-02 20:20

- 最新消息 賴清德搭越野車參訪《侏儸紀公園》場景 和迅猛龍同框 2024-12-02 20:10

美國之所以介入越戰,主要為的不是越南人民的利益,而是政客們心目中的美國國內與外交政策需求。(維基百科)

〈戰爭結算〉

戰爭的結束為越南領導人帶來一個不快的驚訝:二十多年來一直盯著越南的東、西雙方的超級強國,已經不再重視越南事務。中國對越南越來越反感,到七十年代末期,北京官員辱罵一名河內政治局委員是﹁乞丐﹂,因為他總是跑來要援助。一九七九年,中國與越南爆發一場簡短但血腥的邊界戰爭。俄國的援助也大幅縮水,之後蘇聯垮台,所有俄援完全終止。到一九八○年,天然資源豐富的越南已經成為全球最貧窮的國家之一。

之後十年,越南人民吃盡千辛萬苦,但那些老邁的領導人仍然不願放棄集體農耕,不願與非共產世界打交道,因為他們害怕這樣做會使越南純淨的意識形態遭到汙染。直到一九八六年第六屆黨代表大會召開,河內政治局才勉強修改一些政策,准許遠比北越人更有商業頭腦的南越人經商。

越南北部大部地區在一九八八年爆發大饑荒,九百多萬民眾受難,死者不計其數。但河內那些意識形態頑固派,加上一些軍人,特別是那些位高權重的情報頭子,仍不願向經濟理性妥協。直到一九八九年九月,阮文靈(Nguyen Van Linh)還在黨的意識形態訓練所發表演說稱,「資本主義一定會為社會主義取代,因為這是不容否認的人類歷史法則。」黎德壽在一九九○年死前不久寫了一首詩,歌詠一去不復返的那段患難與共的歲月:

「我們曾經慷慨激昂

同生共死,吃一碗飯,穿一件衣

但如今人們只認金錢

談到情緒與感覺標準的個性

同志意識已經蕩然」

黎筍於一九八六年死亡,但黎德壽與他本人的接班人依然緊抓黨權,不肯放寬個人自由:馬列理論仍是每一所中學的教材。河內的老人領導班子只肯承認容許個人賺錢、製造財富的必要,也確實有些人因此成為巨富。至於鄰國與盟國,河內的大多數軍隊在一九八八年撤出寮國,並於翌年離開高棉。越南於一九九五年恢復與美國的外交關係,同年加入政治與貿易組織東南亞國家協會(ASEAN),十年後加入世界衛生組織(WTO)。河內的領導進程仍然籠罩在團團迷霧中,但滿腦子越南意識形態優異論的老人,與家族在黨內擁有龐大勢力的男女,顯然仍把持著政權,繼續封殺自由主義,國家的經濟收益造就了不少驚人的個人財富。

針對龐大而且仍然有增無減的流亡社群,為因應一場來勢洶洶的人道危機,美國國會一九七五年通過了印度支那移民與難民援助法(Indochina Migration and Refugee Assistance Act)。無論如何,周發(Chau Phat,譯音)說,「沒有一個人對這場戰爭的結果感到快樂,但對於被安上失敗者標籤的人而言,日子當然比所謂勝利者難過得多。」許多流亡海外重建新生的越南人,在最初幾年都過得非常艱苦:「他們多年來一直蒙在鼓裡,以為美國人到越南為的是幫助越南人。事實上,美國人到越南,為的只是將越南做為一個平台對抗國際共產主義罷了。」周發本人現在人稱法蘭克.喬(Frank Jao),已經是個成功的商人與慈善家。

前南越空軍軍官嚴正也在南加州展開新生,先做時薪二點五○美元的體力活,後來接受訓練成為電腦技師。他在抵達美國後不久,有一次碰到一名男子從卡車駕駛座探出頭來,對他大叫「滾回去!」嚴正說,「那很傷人,但之後我也遇到許多好人。」越南裔美國人在美國成功的例子多得驚人,嚴正是其中之一。唐.葛拉漢聘了三十名越南難民在他的家族報紙《華盛頓郵報》工作:「事實證明他們是我們報社最忠誠、最勤勞的員工。」曾是南越海軍最年輕艦長的阮季後來成為橘郡公民,他說,「今天的我以身為美國人為榮,我不想活在過去,我要為未來而活。唯一讓我感到遺憾的是,共產黨在征服南越之後,沒能像美國南北戰爭之後的北方表現得那樣慷慨。」

名為《全面勝利》(Total Victory),共八冊的越南官方越戰戰史,在總結中提出傷亡數字:幾近兩百萬平民遇害、另兩百萬傷殘、還有兩百萬受到化學毒劑傷害。根據河內的估計,在戰場上死亡與失蹤的人數為一百四十萬、六十萬人受傷。其中有關平民的數字似有誇大之嫌,但有關軍人傷亡的統計似乎可信──沒有人能說得準。值得注意的是,直到今天,在越南統治者眼中,南越軍老兵──特別是那些殘障老兵──都不算人。《全面勝利》戰史作者最後指出,「我們全黨、全軍與越南南北兩地人民,已經成功貫徹了胡叔叔在一九六九年『春節祝詞』裡提出的戰略構想:『用戰鬥迫使美國人回去,用戰鬥推翻傀儡政權。』我們的國家統一了……越南人民打贏了自第二次世界大戰以來規模最大、時間最長、也最血腥的一場新殖民主義者侵略戰爭。」羅伯‧麥納瑪拉曾經問武元甲,誰是這場戰爭中最優秀的將領,武元甲以無懈可擊的意識形態正確性答道:「人民。」

相形之下,在西貢淪陷十年後,隆納‧雷根說,「時機已至,我們應該認識到,我們打的其實是一場崇高的戰爭。」美國保守派作者麥克‧林德(Michael Lind)儘管承認這場戰爭是「一場慘敗……發動戰爭的手段不僅錯誤百出,還往往有不道德之嫌」。但他與一些保守派直到今天,仍然認為越戰不過是「一場成功的世界大戰中的一次挫敗而已……是美國為維護國家軍事與外交聲譽而不得不打的一場戰事」。

胡志明與他的信徒為了將法國殖民主義趕出印度支那,先為北越,之後又為越南全境人民帶來如此慘重的經濟與社會悲劇──這樣做值不值得,仍將是後人爭辯的議題。許多在一九七五年以前一直贊同共產黨的南越人,在見識到河內的意識形態手段之後改變了初衷。

美國的干預能帶來不同結果嗎?許多美國人,如法蘭克‧史考登、道格‧蘭賽、席德‧貝里等等,懷抱崇高服務理念前往越南。史考登猶記得老友約翰‧保羅‧范恩說過一句話:「約翰說,我們用一部比空氣重的機器幫越南人攀上高空,必須盡可能幫他們慢慢下來,而不是讓他們墜落。」史考登問他會有什麼不同。范恩答道,「如果慢慢下來,會有更多人生存。」兩人曾經駕一架小型LOH直升機,在一處夜間遭攻陷的地區保安軍前哨據點著陸。他們想辦法將一名重傷士兵塞進艙內,然後盡速飛往百里居。那傷兵的血浸濕了史考登的大腿,在半途中死去。當他們抵達百里居時,范恩站起身,用拳頭在樹肢玻璃機艙上猛敲,一邊不斷叫道,「只要再二十分鐘!只要再二十分鐘他就有救了!」史考登心想,「這個傷兵與約翰夙眛生平,但約翰這麼關心他,只因為他是我們這邊的人。」

如果不能藉由戰場取勝而打贏戰爭,要美國派遣大軍進駐海外,而不損及它做為文明價值標竿的地位,恐怕很難。(進駐越南的美國特種部隊/維基百科)

如果不能藉由戰場取勝而打贏戰爭,要美國派遣大軍進駐海外,而不損及它做為文明價值標竿的地位,恐怕很難。(進駐越南的美國特種部隊/維基百科)

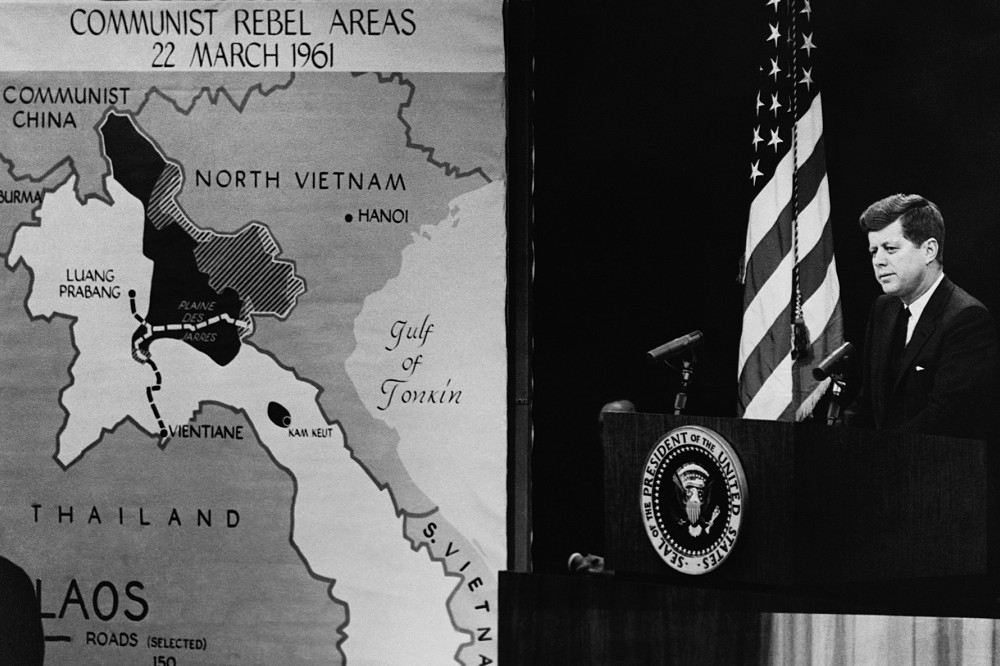

這段故事很感人,但美國介入越南有一個基本上的嚴重缺失:美國之所以介入越南,主要為的不是越南人民的利益,而是政客們心目中的美國國內與外交政策需求,特別是圍堵中國的需求。一連幾任美國政府竟然決定升高越戰,讓後人頗感不解,因為主要決策人都發現他們仰仗的西貢政權不適任,不能為美國介入提供適當理由。聯合參謀首長曾在一九六五年警告麥納瑪拉,指南越「缺乏一個可用的政治—經濟結構……中央政府不穩定、領導層士氣低落、公務員素質很差……能不能主要以政治面的手段解決這些問題,對最終能不能弭平越共叛亂非常重要。」但美國領導人還是自己騙自己,認為只要運用壓倒性軍事力量就能解決這一切問題,就像認為可以用火焰噴射器燒毀一整個花壇一樣。

儘管有些將領表現確實很差,但由於這是美國核心越南政策的失敗,所以把敗戰罪責完全歸咎於將領似乎並不適當。威廉‧魏摩蘭在一九六四年欣然出掌美軍自韓戰休戰以來最重要的野戰指揮任務。四年後當他返美時,他已經成為一項國恥的替罪羔羊。大衛‧艾利約說得好,「打仗從來沒有什麼明智之道。」詹姆斯‧賈文(James Gavin)將軍與其他一些將領從一開始就提出警告:「如果一個村落你爭我奪、先後易主五、六次,許多平民會死亡,生活方式會整個改變……戰爭繼續這樣拖下去,我們本身就會毀了我們當初決定一戰的目標。」

甚至在考慮戰爭後果以前,美國決策人士也沒有察覺巨型外國駐軍對一個亞洲農民社會造成的經濟與文化衝擊。在美國國際開發署工作的越南籍秘書,薪資比南越軍上校還高。甚至早在開火以前,推土機與施工裝備、天線與裝甲車、瞭望塔樓、沙包與鐵刺網已經將環境搗得滿目瘡痍,直升機在天空飛來飛去,巨型大漢向嬌小的婦女買春。這不是只有越南才有的咀咒,而是西方國家每在遙遠異域用兵時,無論用兵意旨多麼良善,都會出現的現象。

共產黨享有重要的宣傳優勢,讓大多數人在大多數時間幾乎看不見他們在幹什麼。他們在越南四處亂竄卻不留足跡。反觀美國人卻像科幻電影中那些巨型怪獸一樣,拖著笨重的步伐在這片土地上踟躕而行,搗毀途經一切,以及越南社會的寧靜。直到二十一世紀的今天,西方將領們仍然不了解派遣戴著墨鏡、頭盔與防彈背心的士兵,發動這種「人民的戰爭」有多愚蠢,就像專門殺人、不懂愛、毫無人性的機器人一樣。

無論在南越、北越,共產黨只要掌權一定運用恐怖統治、剝奪個人自由。儘管西方左派對胡志明與黎筍崇拜有加,但河內基本上是一個毫無人性的獨裁政權。不過與西貢相形之下,河內似乎更能獲得人民支持。在大多數社會,包括今天的美國,鄉村居民對大都會精英總有一種本能的不信任感。這種感情在南越尤其強烈──許多越南人將西貢視為法國殖民主義,而不是本土文化產物。雖說對馬列主義理論有興趣的越南人寥寥無幾,但共產黨有關土地改革、打倒地主與剝削階級、趕走外國勢力讓越南人自己管自己的保証,讓許多越南人心動。南越人周發說,「共產黨不斷提醒我們,被外國佔領有多麼屈辱。」他原本住在北越的父親,早在戰爭開打初期就說,「沒希望,我們會輸。」周發說,他父親「可以察覺人們心裡想什麼,他知道對方可以壟斷愛國主義」。

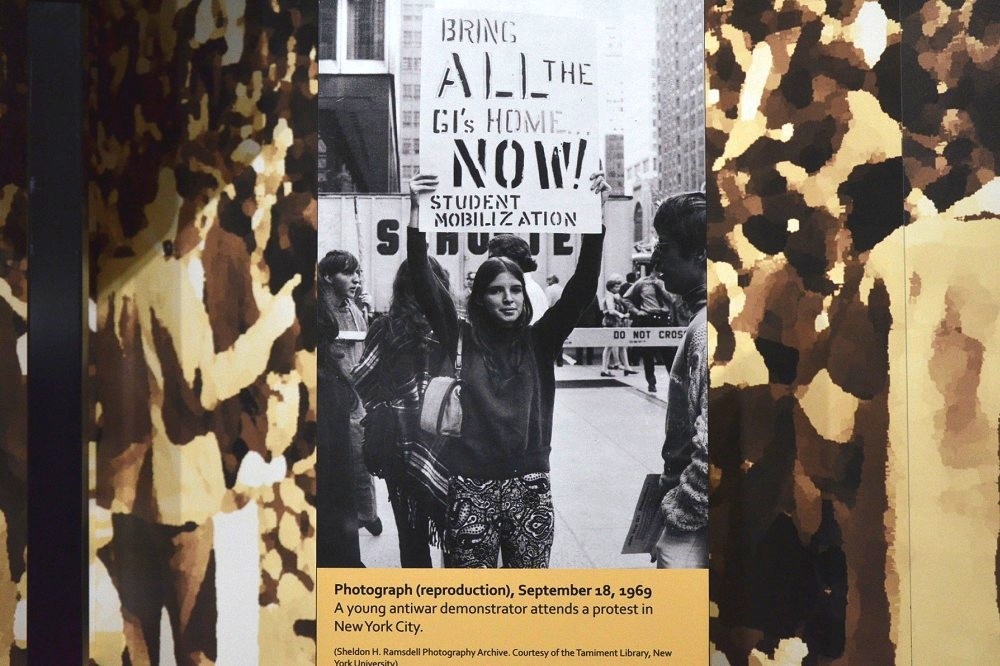

共產黨能這麼輕鬆地操控西方媒體,讓臨時革命政府的張如堂感到鄙夷。他說,「我們其實沒有在爭取支持,我們爭取的只是美國與西貢政權的反對者……不僅是南越與美國民眾被共產黨騙了,就連我們這些住在叢林裡、犧牲奮鬥的人……也成了謊言下的犧牲者。」

北越仰仗蘇聯與中國提供資金與武器,但南越人民從來沒見過俄國人與中國人,他們見到的只是那些一窮二白的越共,以及西貢那些貪腐歛財太超過的官員。最卑微的農民無不看得清清楚楚,南越統治者,無論文官武將,若未能事先向他們那些「長鼻子」主子請准,連早上從哪一邊下床都不敢自做主張。美國人不了解正是因為他們過度控制才導致戰爭失利,共產黨打贏越戰主要原因不是北越軍與越共戰力有多強,而是因為他們是越南人的軍隊。河內在許多事物上撒了許多謊,但當他們說西貢政權領導人都是傀儡時,說的一點不假。

有人說,越戰與西方二十一世紀在伊拉克與阿富汗的戰爭兩者之間沒有類似可比之處。但很明顯的是,在這幾場戰爭中,美國與其盟國都遭遇一個始終解決不了的難題:如何將戰場上的勝利轉換成可續的政治實體。麥克‧馬斯特(H.R. McMaster)中將曾經談到他在二○○四至二○○五年間在伊拉克指揮一個裝甲騎兵團的經驗與成就。他在結論中哀傷地說,「問題是,打得再好也於事無補。」尼爾‧席漢說,「南越的情況也一樣,打得再好也於事無補。」在欠缺可靠的在地治理的情況下,打贏幾場戰鬥完全沒有意義。在越南,只有共產黨以整體政治與軍事鬥爭進行戰鬥。

但如果不能藉由戰場取勝而打贏戰爭,要美國派遣大軍進駐海外,而不損及它做為文明價值標竿的地位,恐怕很難。許多人有一種幻想,認為派到海外作戰的西方青年在軍服底下仍只是忠厚善良的家鄉孩子。有些人是,但有些人不是。軍人受的本就是殺人訓練,迫於戰鬥環境,他們得拋開良知,生活在一種半野獸狀態中。許多戰鬥人員不把他們不認識的人的生命當回事,特別是當他們本身傷亡很高的時候尤其如此。在越南,以限制平民傷亡為要旨的交戰規則就常讓士兵們不滿。有人向麥克‧赫爾(Michael Herr)抗議說,「這場戰爭越打越不像樣了……我是說,如果我們不能開槍打這些人,我們來這裡幹什麼?」

這些擁有殺人武器的青年,像大多數時代的大多數參戰青年一樣,或熱或冷、渾身髒臭、又饑又渴、不是便祕就是拉肚子、孤單、憂愁、得不到關懷、為了保命而神經緊繃地握著槍機──要他們規規矩矩行事並不簡單。蘇聯與納粹的先例說明,佔領軍只要夠狠,就能以武力鎮壓反抗。在越南,美軍的種族歧視、倒行逆施以及不時幹下的謀殺勾當,也讓越南人仇恨反感;但美軍卻又不夠野蠻,嚇阻不了許多農民支持共產黨。美軍燒了許多村莊,惹得世界輿論大舉躂伐;但卻又燒得不夠多,無法阻止地方人民庇護游擊隊。

1957年5月8日,美國總統艾森豪在華盛頓迎接南越總統吳廷琰。(維基百科)

1957年5月8日,美國總統艾森豪在華盛頓迎接南越總統吳廷琰。(維基百科)

同樣讓人感到痛心的,是美國民眾對美萊村大屠殺等類似事件的漠不關心:《時代》雜誌在一九六九年的一項民調顯示,百分之六十九的美國人認為「這樣的事經常在戰時出現」。無論針對任何社會,衡量這個社會是否公義之道,不在於它的士兵會不會濫殺,而在於它會不會建制性地接受這種濫殺。二次世界大戰期間,希特勒的德軍與俄、日兩國軍隊的暴行,無法為現代西方民主社會接受就是這樣的例子。美軍在越南的暴行雖說並不普遍,但已經足以顯示許多美軍將越南人視為次等人,認為越南人的生命比「大眼睛」西方人不值錢。一九六七年八月,美軍展開幾乎沒有人聽說的「班頓行動」(Operation Benton),以一支旅級兵力對北越軍一個團發動搜索—摧毀作戰。在這項行動過程中,蜆港南方廣定省有大約一萬越南人失去家園。在一處六×十三英里的地區,美軍投下二百八十二噸炸彈與一百一十六噸燃燒彈;射了一千枚火箭、十三萬兩千八百二十發二十公厘砲彈、十一萬九千三百五十發七點六二公厘子彈以及八千四百八十八枚砲彈。根據公佈的數字,敵軍遺屍三百九十七具、六百四十名平民撤入難民營。這類為期兩周的作業堪稱美軍作戰的典型。此外,美軍讓越南人為美軍最低階的小兵擦軍靴、清理寢室,也是一項可怕的象徵性錯誤。

美軍指揮官也投入相當精力推動親民作業,不過身為職業戰士的他們,自然以作戰為首要業務。大多數指揮官有一種根深柢固的念頭,覺得官兵們不打仗就是白領錢、不做事。此外,職業軍官一般都有建功、升遷的雄心。但只是開辦幾所學校、派遣幾支醫療隊進入鄉村服務建不了功:沒有人能因為在孤兒院發糖果而獲頒一枚榮譽章。想建功就得與敵人交戰,就得殺敵。每個國家都需要軍人保護國家利益,但當國家利益陷於險境時,卻又容忍軍人在平民社會任意行事。陸軍軍醫魯斯‧沙楚克(Russ Zajtchuk)就很痛恨隨醫療隊進入鄉村服務。他說,「在一個鄉村被炸、村民被燒傷之後,你帶著一些維他命與肥皂進去為村民服務。我每次幹這事都非常不舒服,事實上,我有一種偽善的感覺。」

(本文摘自《越南啟示錄1945-1975:美國的夢魘、亞洲的悲劇》──第二十八章/後記)

※作者為英國記者和軍事歷史學家,1969年第一次前往越南西貢採訪。1970年,在高棉與越南為BBC電視台的「24 Hours」節目做系列報導。為拍攝這個系列的許多主題,曾訪問南越總統阮文紹、走訪寮國、跟隨美軍進入協德山谷進行掃蕩、乘坐一架越南A-1攻擊機目睹空中掃射、也曾在中央高地報導「六號火力基地」之戰。1973至74年再訪越南。1975年,報導過越戰最後幾場戰事,其中包括蜆港即將淪陷前的混亂。

熱門影音

熱門新聞

- 譚松韻《蜀錦人家》首播熱度慘澹 劇情老套3大敗筆慘輸趙露思《珠簾玉幕》

- 《蓮花樓》成毅新劇開拍前夕驚傳不演了 他與劇組爆發「2大衝突」內幕曝光

- 不斷更新!《英雄聯盟》2024 KeSPA 盃 11/30 開打,中華隊賽程、預賽分組、參賽選手一次看

- 《蜀錦人家》譚松韻、鄭業成演技爛口碑慘澹 《一念關山》的「她」演酒樓老闆娘最吸睛

- 黃曉明傳分手葉珂原因曝光 「她謊稱吃了避孕藥卻懷孕」

- 馮紹峰與趙麗穎離婚3年傳新戀情 美艷女友身份曝光還被爆準備二婚

- 譚松韻新劇《蜀錦人家》被《慶餘年》「太子」涉嫖妓害慘 卡關3個月空降播出內幕曝光

- 德國聖誕市集圓山花博公園熱鬧開幕!90 個攤位打造夢幻節慶體驗 消費集點抽台北法蘭克福來回機票