上報 Up Media

toggle- 最新消息 《憲法訴訟法》修法通過後兩難之局 2024-12-22 00:00

- 最新消息 冷眼看徐巧芯從甜心到封魔之路 2024-12-22 00:00

- 最新消息 立院爭議三法衝突非法律問題 應循政治手段解決 2024-12-22 00:00

- 最新消息 張惠妹登上台北大巨蛋開唱吸金8億 她為陪歌迷跨年租23日天價場地費曝光 2024-12-21 21:27

- 最新消息 《珠簾玉幕》趙露思新劇搭檔《玫瑰的故事》彭冠英 兩人湖邊談情每日狂吸上萬遊客朝聖 2024-12-21 20:32

- 最新消息 替代役男墜樓案外案!前員工控遭主管霸凌 台達電要告了 2024-12-21 18:50

- 最新消息 缺乏資安防護 瓜地馬拉網路恐成中國駭客入侵破口 2024-12-21 18:47

- 最新消息 【雄鷙專案】雄三空射型飛彈過大過重 若測評不理想不排除停止量產 2024-12-21 18:45

- 最新消息 中東衝突外溢 伊朗在歐陸雇用孩童攻擊猶太裔目標 2024-12-21 18:41

- 最新消息 中信特攻攜手法務部及新北地檢署 共同宣導防詐、反毒 2024-12-21 18:27

威爾史密斯獲得第94屆奧斯卡影帝,卻在典禮上引發巨大爭議。(美聯社)

九一一以後,小布希的高級顧問卡爾.羅夫(Karl Rove)邀請好萊塢四十七位製片商在洛杉磯比佛利山半島酒店召開會議,針對好萊塢下一步的拍攝計畫進行導向。羅夫傳達了小布希政府擬定的七大主題,主要包括:讓反恐意識深入人心、恢復美國下一代的信心和責任感等。白宮將在物質上提供大力支持,包括讓美軍配合拍攝。美國電影協會會長表示,這次會議的內容是前所未有的,即便在二戰愛國主義題材影片的拍攝中,美國政府也沒有如此積極介入。

美國是世界上「最左的國家」

然而,說者有心,聽者無意,美國沒有宣傳部,好萊塢也不必對白宮言聽計從。好萊塢沒有拍出多少支持反恐的大片,反倒拍出了反對反恐戰爭的《華氏九一一》(Fahrenheit 9/11)。極左派導演麥克.摩爾(Michael Moore)認為,美國是世界上「最左的國家」,絕大多數美國人在移民、墮胎、控槍、裁軍、環保、男女同酬、勞資關係、大麻合法化等關鍵議題上都傾向左派立場。

如今的好萊塢再也拍不出《納尼亞傳奇》和《魔戒》這樣浸潤基督教及保守主義思想的大片。《魔戒》小說原著作者托爾金(John Tolkien)是牛津大學研究英國古典文學和語言的學者,生於十九世紀末期,受維多利亞文化薰陶長大,既看到人類罪惡的永恆性,也堅信救贖的存在及其意義。他意識到當代人類危機的根源是:「唯物論追求的『進步』只會帶領人們前往一個令人乏味的深淵和『鐵冠』的邪惡力量。」當「整個物質時代」已然「失去了講述真理的能力」時,「只有真實、古老、樸素的神話,保持著人與上帝的聯繫,才有希望給物質時代的蒙昧大眾帶來真理」。

托爾金在論文〈貝奧武夫:惡魔和評論家〉中指出:「邪惡是絕對、抽象、神秘、力量巨大、難以擺脫的存在。魔戒被邪惡的人召喚,也召喚人內心潛藏的邪惡。」這是典型的喀爾文主義的罪性論。拍攝《魔戒》的好萊塢,卻情不自禁地將魔戒戴在手指上,好萊塢變成可怕的「魔都」──如保守主義思想家維沃所批判的那樣:「整個世界都被灌輸了這樣一個信念,即存在某種標準模式的紐約或好萊塢生活──為了迎合尋求刺激者的變態口味,這種愚蠢的生活方式已經被電影誇張化了。」

「天生左翼」的好萊塢

好萊塢的敗壞其來有自。這座城市始建於一八八七年,那時電影還沒有發明。七年之後,愛迪生的「活動電影放映機」來到曼哈頓:放一個五分硬幣進去,往盒子裡看,就看到表演了。一九〇二年,塔利在洛杉磯開了一間新式劇院,首次將電影和劇院聯繫在一起;第二年,一條鐵路通到好萊塢──當時這裡這是僅有五百名居民的小鎮。很快,好萊塢成了美國電影業的中心。

一群年輕巨頭,多數是來自俄國和東歐的猶太移民,在歧視和放逐中艱難上進,成為美國電影業的開創者,改變了美國娛樂業的面貌──從週末晚上做什麼,到買什麼雜誌,喜歡什麼樣的衣服。每個城鎮的中心,原來是市政廳、法院和教堂,現在增添了一家電影院。福斯電影公司創始人威廉.福斯(William Fox)出生於匈牙利,曾在紐約做製衣工;米高梅公司聯合創始人之一的梅耶(Louis Burt Mayer)出生於俄國;《亂世佳人》(Gone with the Wind)的編導、著名製片人塞爾茲尼克((David O. Selznick)記得自己在基輔遭警察毆打。他們在開始時一無所有,雖然被當地傳統菁英社會排斥,但創建了一個與之平行的菁英世界──不僅在電影中,也在現實中。他們支持聯邦政府、反法西斯、追求自由與平等,給好萊塢打下「天生左翼」的烙印。

好萊塢一開始就是美國的,也是世界的,其國際影響力非常巨大。美國電影所到之處,比美國大兵所到範圍還要廣闊。格拉齊亞寫道:「它流過人類世界的各個地方,並浸透進去它推翻國界,排除政治控制,滲入當地社區,影射到私人生活中,甚至有人懷疑它嵌入無意識,特別是最脆弱的個體,也就是女人、年輕人和孩子」。

在電影院如雨後春筍般開張的同時,教堂的禮拜人數急劇減少。電影不單單是藝術和文化,也是精神和宗教,它如此強勢,毫不謙讓地搶奪去教堂的人流,特別是年輕一代的心靈。電影所呈現的醜惡遠多於美好,而且,對醜惡的呈現以一種欣賞和鼓勵的方式展開。研究青少年犯罪的學者思拉舍在一九二六年發表的《團夥》一書中,調查了芝加哥的幾百個青少年犯罪分子,發現這些匪徒團夥如馬上的騎士般肆意使用暴力、實施強暴、謀殺、放縱而墮落。新媒體是造成這一現象的一個誘因──那個時代的新媒體就是電影。一個被採訪者說,「他以前是如何把時間消磨在電影院裡,僅僅為了看到強盜們是如何被肢解的」。

大眾媒體尤其是聲光電結合的電影,對基本衝動的刺激使得道德脫離了已知的限制。學者傑克.布萊克在《你不可能贏》一書中,揭露了強盜、癮君子和騙子所統治的「地下世界」。儘管他持進步主義立場,但不得不承認,「進步」的代價實在太大了──「現代生活給了青年人足夠的精神鼓勵嗎?汽車、電影、烈酒,還有性,這些只不過是一些原始刺激,刺激青年人努力把一些色彩和活力注入到一種專制而又單調的標準化工業生活中去。」

「政治正確」成為唯一的評判標準

呼籲制定電影分級制的學者福爾曼,在一九三四年出版的《電影製造的孩子》一書中,痛陳電影對年輕人價值觀的戕害。他將一百一十五部電影歸類為十六個主題,其中排名第五的是「復仇」,「為獲得而犯罪」排名第七。一九三〇年,一位專家判斷說,所有的電影中有百分之七十二涉及三個重要主題:犯罪、性和愛。福爾曼認為,這就像將毒液注入水的源頭。「如果無人監管,極有可能創造出一種任意的、混雜的民族意識。」

在二十世紀美國的每一波道德墮落和左派肆虐的思潮中,好萊塢都在其中添油加醋、煽風點火。好萊塢總是能與時俱進。一九六八年,激進的左派學生運動席捲整個西方世界,於是這一年也成為奧斯卡史上最為離經叛道的一屆。以不道德的男學生與中年人妻的戀情為線索的《畢業生》(The Graduate)、相當正面地表現真實存在過的鴛鴦大盜的《我倆沒有明天》(Bonnie and Clyde),涉及種族問題的《惡夜追緝令》(In the Heat of the Night)和《誰來晚餐》(Guess Who's Coming to Dinner),都成為這屆競賽的贏家──「政治正確」成為唯一的評判標準。

到了第八十一屆奧斯卡獎,最佳男主角由最激進的左派西恩.潘(Sean J. Penn)獲得。西恩.潘出訪巴格達,與獨裁者海珊把酒言歡,親如一家──繼珍.芳達在反越戰時被稱為「河內.珍」之後,西恩.潘被稱為「巴格達.潘」。而他是因為在《自由大道》一片中塑造了一個同性戀政治家而獲得這一殊榮,同性戀不再是社會禁忌,而成為被標榜的時髦。同性戀題材成為好萊塢電影的一個大宗,即便不是同性戀題材的電影中,也要點綴一些同性戀人物,如此才能顯示其多元和平等。在二〇一八年的奧斯卡頒獎典禮上,主持人吉米.金莫宣稱:「我們不是拍《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)這種片來賺錢,我們是拍來惹惱麥克.彭斯的。」讀懂這個笑話要明白兩件事:《以你的名字呼喚我》是一部男同志電影,而當時的副總統彭斯則以反同立場著稱。

如今的好萊塢早已是左派一統天下,數十年前家喻戶曉的右派硬漢伊斯威特(Clint Eastwood)和強沃特(Jonathan Voight)都已垂垂老矣,如今的英雄大都是男不男、女不女、奇形怪狀的人物。好萊塢的潛規是無所不在的政治正確,中年和青年的好萊塢巨星,有誰敢像強沃特這樣仗義執言:「拜登是魔鬼……這些左翼分子不屬於美國人民,這是有史以來最大的欺瞞。拜登只會延續歐巴馬時代『削弱美國』的政策,我們不能讓這種事情再次發生。左派是騙子,他們欺騙了美國人民,剝奪了美國強大的權力,以換取他們自己統治國家經濟的權力。川普是一個正直、為美國公民和國家利益而戰的人,並且和你一樣熱愛這個國家。」說真話需要付出被封殺的代價。

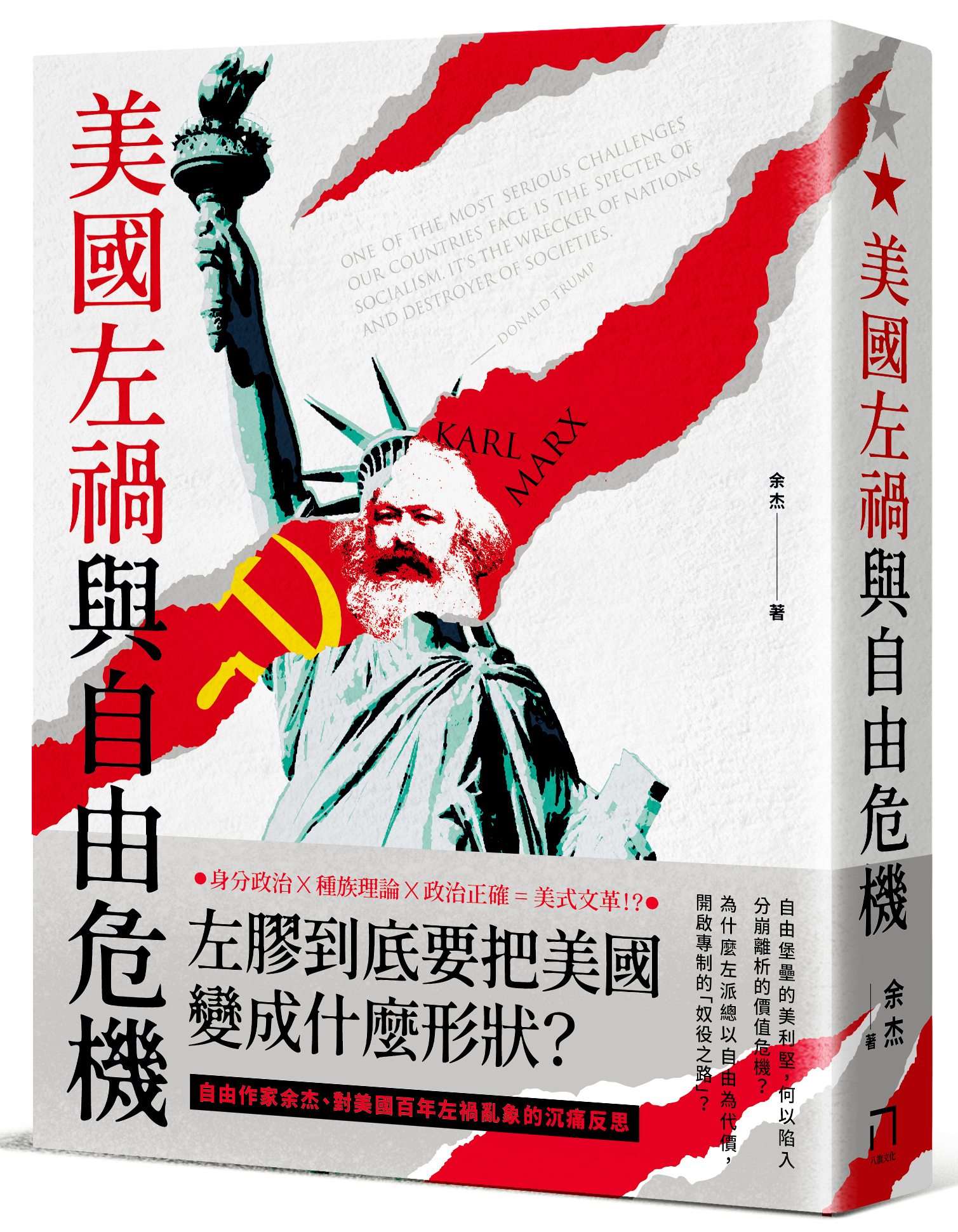

※本文摘自《美國左禍與自由危機》,八旗出版。

余杰

一九七三年生於成都,一九九二年入北京大學中國文學系,一九九八年出版處女作《火與冰》,暢銷百萬,其文字和思想影響了中國一代年輕人。二〇一二年赴美,拋棄如同「動物農莊」般野蠻殘酷的中國,誓言「今生不做中國人」,並致力於在思想觀念上顛覆中國共產黨的唯物主義意識形態、解構大一統的中華帝國傳統,進而在華語文化圈推廣英美清教徒精神與保守主義價值,也就是其獨樹一幟的「右獨」理念。

余杰集政治評論家、散文作家、歷史學者、人權倡導者於一身,著作六十餘種,涵蓋當代政治、古典文學、近代思想史、民國歷史、台灣民主運動史、基督教公共神學、保守主義政治哲學等多個領域。多次入選「最具影響力的百名華人公共知識分子」,並獲頒「湯清基督教文藝獎」、「公民勇氣奬」等獎項。

著作包含《1927:民國之死》、《1927:共和崩潰》、《用常識治國》、《大光:宗教改革、觀念對決與國族興衰》(以上由八旗出版)、《徬徨英雄路:轉型時代知識分子的心靈史》、《在那明亮的地方:台灣民主地圖》、《不自由國度的自由人:劉曉波的生命與思想世界》、《人是被光照的微塵:基督與生命系列訪談錄》等書。