上報 Up Media

toggle- 最新消息 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧生死訣別掀淚海 她與「崔十九」從宿敵變知己全網感動 2024-11-24 14:40

- 最新消息 邱議瑩爭取南星計畫區建新高雄國際機場 取代小港格局更國際 2024-11-24 14:20

- 最新消息 蔡英文:烏克蘭比台灣更需要美國武器 烏國戰勝可以嚇阻中國 2024-11-24 14:15

- 最新消息 爆花356萬「就業安定基金」給許銘春辦演唱會 黃國昌直指蔡孟良胡搞 2024-11-24 13:40

- 最新消息 【藍全代會】藍大咖全到齊獨缺「王金平」 盧秀燕僅喊:中華隊一定要拿冠軍 2024-11-24 13:18

- 最新消息 【活動地圖】台中勤美草悟聖誕村開跑!40 萬顆燈泡打造夢幻夜景、銀白聖誕樹必拍 到香氛限定商店、丹麥「HAY」快閃店挑禮物 2024-11-24 13:00

- 最新消息 俄羅斯又控美國「利用台灣」煽動亞洲危機 重申挺中國立場 2024-11-24 12:40

- 最新消息 【藍全代會】「對黨跟對老婆一樣」 韓國瑜妙喻:再憤怒都一樣愛 2024-11-24 12:25

- 最新消息 《永夜星河》爆紅抖音流量破2百億 虞書欣、丁禹兮錄團綜對打王鶴棣新劇《大奉打更人》 2024-11-24 12:20

- 最新消息 9歲男童跟父親參加路跑 疑休旅車閃避不及輾斃 2024-11-24 12:04

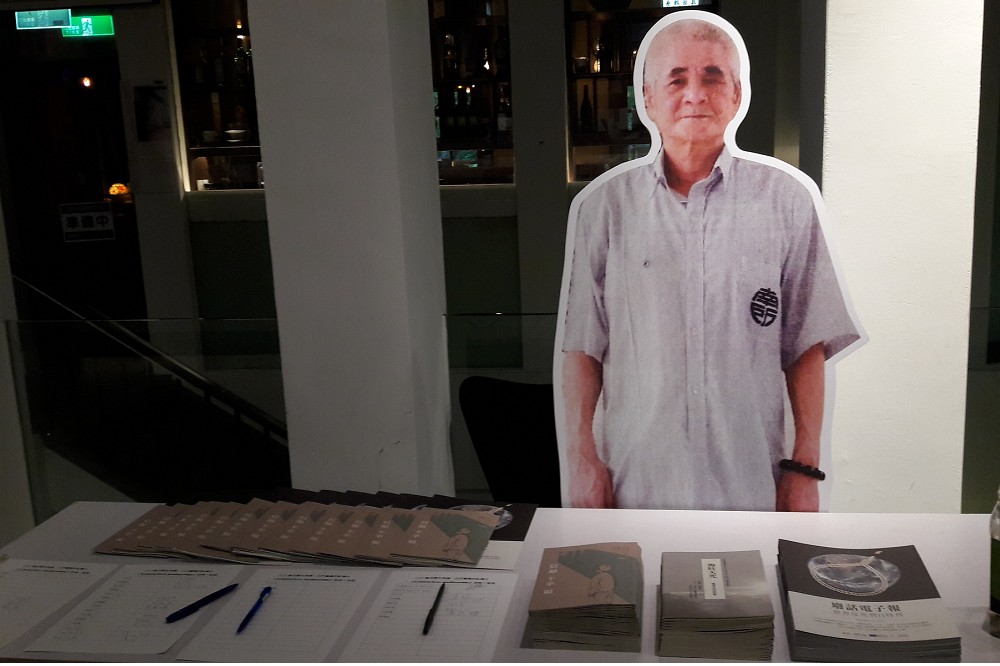

以前的「流氓」根本未經法院審判,直接由警察機關與警總認定,就關進職訓總隊,進行無期限的羈押與強迫勞動,這是更徹底的侵害人權。(本報資料照片)

人類學家總是跨越疆界,去到全然陌生的地方。七〇年代,美國人類學家凱薩琳‧韋德瑞前往羅馬尼亞做研究;他所跨越的,不只是西方與東方的文化與語言差異,也是當時冷戰秩序建構起來的銅牆鐵壁——在民主陣營出生長大的他,勇敢地鑽進了共產主義的世界。數十年後,韋德瑞愕然接獲通知,他有幾千頁的秘密檔案在羅馬尼亞,原來當年羅馬尼亞認為他是美國間諜,因此對他嚴密監控,還差點把他驅逐出境。

被監控的人類學家

被監控的韋德瑞,是個正在做田野的博士生,但是知道被監控的韋德瑞,已經是訓練有素、學術有成的人類學家了。那些秘密檔案當然成為學術研究素材,成為《他們說我是間諜:人類學家和她的秘密警察監控檔案》一書。韋德瑞精彩地在個人情感與冷戰國際結構之間穿梭,完成了一個在許多意義上都有超越性的作品。當年一個被特務凝視與研究的客體,現在有機會轉過頭來,凝視並研究特務及其背後的體系;取得主體位置的韋德瑞縱覽全局,呈現了自己作為被監視對象的處境與感受,同時也竭盡所能的呈現線民與特務人員的處境與感受。本書的諸多超越之中最重要的一個,可能就在這裡:特務所架構出來的「羅馬尼亞vs.美國間諜韋德瑞」的仇敵關係,在韋德瑞厚實的人類學訓練下,徹底溶解了。

《他們說我是間諜》裡,呈現了幾個重要的主題。第一是窺視:攝影鏡頭從不知何處長長地伸入他的臥房,留下了幾幀照片。韋德瑞是女性,這樣的偷窺必然令他產生延伸的焦慮:他們還拍了別的照片嗎?他們還偷看了什麼?韋德瑞住的地方被裝了竊聽器,他接觸過的所有人,都被情治單位調查、收買或恐嚇,所以他那段時間裡的親密關係,也都在窺視監控記錄的範圍內。連私密的身體情感都受監控,比起政治立場或思想受監控,似乎更令人不快,更難以忍受。他寫道:「稍後我在腦海裡想像著自己穿著內衣褲,像一隻蝴蝶一般被釘在收藏家桌上、有好幾道光從不同方向照在我身上的情景(《他們說我是間諜》,頁三二三)。」

第二是背叛:韋德瑞在檔案裡辨認出幾位他真心相待的朋友,竟然也是線民,他們愉快的聚會或談話,都變成提供給情治單位的報告。韋德瑞當然自覺感情受傷,但隨即公平地體諒地呈現了這些朋友們的處境,當線民往往有其不得已之處。有意思的是他的線民朋友瑪麗安娜竟然比他還受傷!瑪麗安娜當時在可能失去工作的壓力下只好屈服,但是線民的經歷成為他的人生污點,這件事情他完全認為是韋德瑞害他的。那受害者情結如此之深,以致於兩人見面時,瑪麗安娜竟然挖苦韋德瑞,「你有關掉錄音機嗎?」好像從來就是韋德瑞在監控瑪麗安娜,而不是反過來。

瑪麗安娜的人格受損或許是事實,但是冤有頭債有主,這一筆應該向羅馬尼亞專制政權追討的帳,在瑪麗安娜的主觀情緒上,竟然是受到監控的韋德瑞應該償還。韋德瑞在書中也指出,許多線民或情治人員都自認沒有造成任何傷害,甚至自豪。

韋德瑞被偷窺、被背叛,也被冤枉

第三是冤枉:韋德瑞心無旁騖的人類學田野研究,被情治系統冤枉為間諜工作,於是他在自己的檔案裡看到一個全然陌生的倒影,一個情治單位創造出來的邪惡間諜「薇拉」。年輕的韋德瑞,除了是一個被偷窺的人、被背叛的人,也是一個被冤枉的人。但是他竟然在此發展出一連串關於「身份」與「秘密」的精彩思考。他反思,人在社會生活裡本來就有多重身份,例如他從美國去到羅馬尼亞這個異文化,就享受了一些額外的解放。他在那裡微微不同於平日的自己,可以大膽些,彷彿為自己創造了一個「內在的羅馬尼亞人」。用現在的流行語來說,就是有了新的「人設」。他為了行動方便而假裝已婚,又因為人類學的田野倫理而對於受訪者的身份極為保護,於是在情治單位的眼裡,他就是一個偽造身份、身負某種秘密任務而來的可疑人物了。

「冤枉」這個主題令我特別有共鳴,因為我長期關注司法人權的問題,其核心正是「冤枉」所帶來的巨大烙印。我最近出版的《流氓王信福》與《他們說我是間諜》有個共同點,就是一個威權國家因為自己疑神疑鬼,就任意把看不順眼的某人貼上錯誤標籤。韋德瑞的標籤是「間諜」,王信福的標籤起先是「流氓」,後來是「壞人」,最後是「死刑犯」。韋德瑞是境外勢力,王信福是本地土產;韋德瑞多年後才知道被秘密監控,王信福可是從青少年起,就時時感受到國家的壓制與敵視。對比我自己的書寫與韋德瑞的研究,我不禁感到驚訝:為什麼我處處要向讀者說明、解釋、證明,而韋德瑞卻能夠浮想連翩,提出這麼有趣的觀點?

「他們說我是間諜」,「我」是間諜嗎?韋德瑞完全不必花費唇舌對讀者解釋,我們都知道他不是間諜,他是人類學家,直言無隱並且誠懇反思。他有人類學界的同儕,也有民主陣營對於學術自由的重視作為後盾,我們完全不會懷疑「人類學家」才是韋德瑞的真實身份,「間諜」只不過是一時一地,一種出於特殊用心、戴著有色眼鏡,所建構出來的身份;事過境遷,根本令人發噱。因此,韋德瑞有餘裕去寬廣地理解特務人員的眼光,寬容地將線民們的苦衷一一納入考量;他「人類學家」的身份是穩固的,當年的「間諜」標籤沒有侵蝕他的「人類學家」身份。

「匪諜」被補償,「流氓」呢?

但是當「他們說我是流氓」,王信福是什麼?就真的變成流氓了。「流氓」是比「間諜」更低一個位階的標籤,這在解嚴後的台灣,展示得非常清楚。一九九八年,第一次政黨輪替之前,台灣就有意處理過往「匪諜」的冤假錯案,通過了《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》。當時由行政院設一個基金會來處理匪諜案件的審核,共發出196億補償金。許多「前流氓」也聞聲前去要求比照辦理,但都被打回票。國家承認以前對「匪諜」的審判可能不公平,以金錢聊以彌補;但以前的「流氓」根本未經法院審判,直接由警察機關與警總認定,就關進職訓總隊,進行無期限的羈押與強迫勞動,那是更徹底的侵害人權,不是應該賠更多嗎?不,當「前流氓」不服裁判而提起訴願時,訴願審議委員會反覆告訴他們,「職訓制度乃為管訓全省無業流氓創辦,職訓第三總隊係專責收容觸犯動員戡亂時期竊盜犯、贓物犯保安處分條例之強制工作受處分人,施以感化教育及職能訓練的矯正機構(見行政院院臺訴字第0930082058號訴願決定書,相同內容亦見其他多起類似狀況的訴願)」。國家再一次對他們說,誰叫你當流氓,把你關在職訓總隊是為你好。如果說補償「匪諜」是國家雖不認錯但至少表示遺憾,那拒絕補償「流氓」,就是完全認為他們活該。

韋德瑞驚訝於他的檔案鉅細靡遺,情治單位好似撒下天羅地網,他認識的所有人都被施壓要提供報告,而幾位認真的線民幾乎訪遍了所有韋德瑞的田野對象。我研究的台灣冤案則相反,我總是驚訝於法院檔案的草率粗略,王信福案裡甚至連凶槍是左輪還是右輪都搞不清楚,重要證物九卷錄音帶也不翼而飛。

但是韋德瑞描述情治人員對線民施壓的情形,卻與我所知相似的嚇人。這是韋德瑞訪談他的一位親近的朋友,當時同意擔任線民,而且報告了不少韋德瑞的私事。

韋:「你怎麼知道我和誰睡過?」

友:「他們告訴我的!他們老是說知道關於妳的一切,我要做的事只是去驗證。他們在測試我是否老實。他們施加巨大的壓力,逼我說出我知道的一切。他們會問我知不知道你和誰睡過。如果我說不知道,他們就會告訴我,又問我有沒有看見妳和那個人說過話。當我說有,他們就說:『你看!我們都知道(《他們說我是間諜》,頁三五六)。』」

線民只是「看過他們說話」,被特務施壓後就變成「知道他們睡過」,而且寫在檔案裡,變成是線民提供的客觀訊息。面對特務時,線民會感覺到這是一個「測試」,他必須揣摩特務心中的「標準答案」,說了才能被特務認為是「老實」。所以線民並不是據實陳述,而是投其所好。

我看到這裡,腦子裡大叫:「對,就是這樣!」王信福案就是這樣!卡拉OK店老闆洪清一只是說「王信福罵三字經」,警察不斷地施壓,扭曲成「王信福罵警察」,來回多次,像釘釘子一樣(《流氓王信福》,頁一〇九至一一二)。經歷四個階段的誘導、扭曲、移花接木以後,警察成功地將他們的主觀成見滲透進去變成證人的「證詞」,這幾句話變成了起訴書與判決書裡的「犯案動機」(《流氓王信福》,頁一五三至一五六)。

韋德瑞案的線民與王信福案的證人一樣,是一種腹語術:那些訊息看起來是線民(證人)講的,但其實線民(證人)只是被操縱的玩偶,嘴巴一開一闔裝裝樣子而已。特務(警察)早有定見,檔案裡留下的是他們的聲音。特務威脅線民如不就範就要以法律相繩(《他們說我是間諜》頁四六九),警察也是如此操控證人的(《流氓王信福》頁一〇七)。

「流氓」標籤排除王信福人生的其他可能

韋德瑞多年以後才知道監控之事,表示羅馬尼亞政府對於他這個美國人的權益損害十分有限。他好好的長大了,他的羅馬尼亞研究綻放光芒,成為學術界的重要人物。他渾然不知,表示「間諜」的標籤只有在羅馬尼亞才影響他。但對王信福來說,「流氓」標籤定調了他的人生,也排除了人生的其他可能。

韋德瑞來自國力強大的美國,所以最後平安離開,因為羅馬尼亞想列入美國的最惠國名單,享受貿易的優待。韋德瑞的母國是他的後盾,保護他不被欺負,而王信福的母國正是欺負他的那個人。王信福身上的標籤太致命了,所以整本《流氓王信福》,都忙著與「流氓」這個標籤搏鬥。而且,韋德瑞所受的損害已是過去式(縱然餘波盪漾),而王信福所受的損害是現在進行式。

王信福身上的標籤太致命了,所以整本《流氓王信福》,都忙著與「流氓」這個標籤搏鬥。(圖片由廢死推動聯盟提供)

王信福身上的標籤太致命了,所以整本《流氓王信福》,都忙著與「流氓」這個標籤搏鬥。(圖片由廢死推動聯盟提供)

高度壓迫性的題材,是否沒有「反身性」發揮的空間?如果當初羅馬尼亞把韋德瑞捉起來審判,在罪名未洗刷之前,他應該都不會有心情去「反思」自己的人類學研究行徑與間諜有何類似之處。韋德瑞對這一點也有充分的自覺。他的羅馬尼亞朋友一再指出他對特務太過體諒,他說,他關切的是特務系統在整個體系裡扮演的角色,「但我們只有現在才能這樣做」。他的意思是,冷戰已經結束了,我們有條件可以進行新的理解(《他們說我是間諜》,頁四七二);那也就是說,非得等到事過境遷了,反身思考方為可能。

《他們說我是間諜》的反身性思考無比耀眼,同時,也似乎逼近了反身性的邊界。當他找到幾位退休的特務,與他們見面訪談以後,竟然覺得很喜歡這些人,自以為跟他們變成了朋友。幾十年過去了,被監控的韋德瑞有很多「反思」,擔任線民的人有很多「反思」,但退休特務可沒有,他們直接否認、重寫履歷、冒充革命者,甚至用別人的反身性的思考來合理化自己的惡行,而面露得色。對這種曲解與利用,「反身性」有抵抗力嗎?

露思‧貝哈在《傷心人類學》裡說:「不讓你傷心的人類學就不值得從事。」韋德瑞顯然是很「傷心」的:發現朋友原來是線民,自己的人類學工作不僅被威權政府監控,還被利用來掌握農村人脈,最後發現特務毫無悔意,夠傷心吧。但《他們說我是間諜》情感飽滿細膩卻絕不自溺,對於大的結構毫不偏廢,仍然精確地掌握、清楚地分析,處處可見內力深厚。韋德瑞不是被壓迫得最嚴重的,就像普利摩‧李維在《滅頂與生還》說的,最底層的人早已在壓迫中犧牲,生還者才能說話。凱薩琳‧韋德瑞也像普利摩‧李維一樣,從獨特的經驗中提煉出深刻的洞見,包括對外界的觀察與對自我的覺察。

※作者為廢除死刑推動聯盟理事長