上報 Up Media

toggle- 最新消息 日台協會最新民調 7成台灣民眾認為台日關係變得更好 2025-04-15 22:25

- 最新消息 職場霸凌案後人事大調整 黃玲娜回鍋接勞動部政務次長 2025-04-15 22:15

- 最新消息 小心詐騙!出國路人搭訕要求看「台幣長怎樣」 旅遊達人曝後果:遇到快逃 2025-04-15 22:02

- 最新消息 【內幕】對美關稅戰成中國路線之爭 王毅領軍鷹派「以戰止戰」 2025-04-15 22:00

- 最新消息 法國黑幫疑不滿掃毒 動用武器攻擊多座監獄並縱火 2025-04-15 21:54

- 最新消息 國民黨新北罷團2領銜人遭移送 支持者聚集新北檢怒吼:賴清德下台 2025-04-15 21:46

- 最新消息 畢業求職不迷茫!勞動部「尋職計畫」最高補助4.5萬元 56場徵才活動登場 2025-04-15 21:30

- 最新消息 今年首例!女網購美容針致肉毒桿菌中毒 自費22萬救回一命 2025-04-15 21:03

- 最新消息 LVMH跌落市值王座 愛馬仕憑「客群更有錢」逆襲上位 2025-04-15 21:01

- 最新消息 北捷驚傳隨機殺人案!女乘客背部中刀送醫 蔣萬安下令嚴查 2025-04-15 20:42

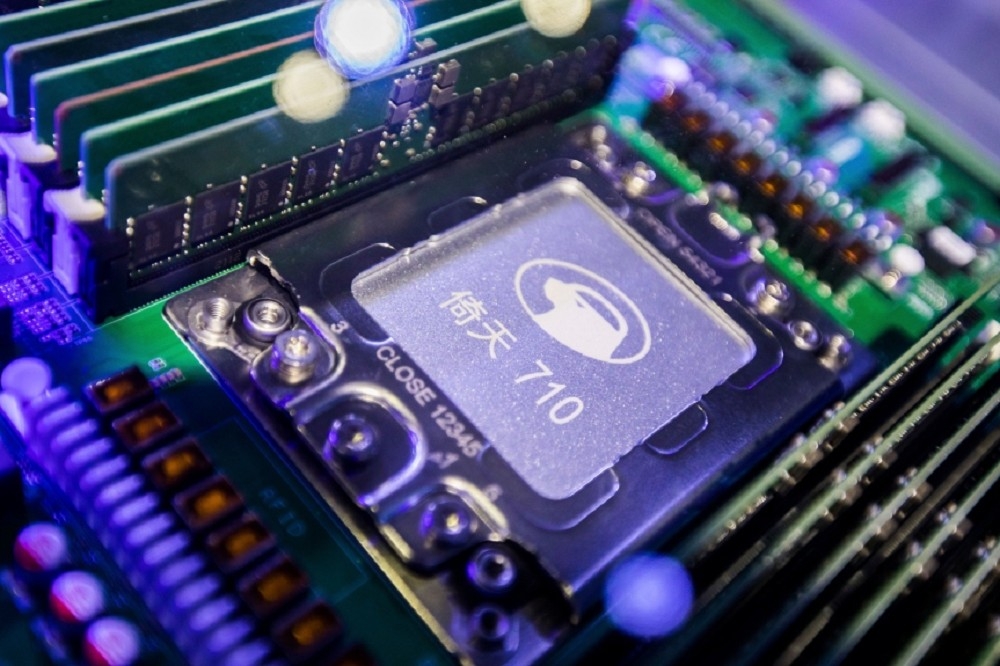

在新冷戰格局下,晶片尖端技術是關鍵主戰場,高階晶片更是重要戰略物資。若擁有先進晶片的自製能力,也就擁有分配戰略物資,及支配全球經貿秩序的權力。圖為美光科技(Micron Technology)位於維吉尼亞州的車載晶片廠。(資料照片/美聯社)

新冷戰把台灣半導體製造力推上世界舞台

美中關係走向「新冷戰」的過程有別於美蘇冷戰的歷史。美中兩國未形成兩個各自獨立系統,至今仍共處全球經貿網絡,中國還發展一帶一路,積極發揮全球政經影響力。美中競爭在於政治經濟實力的較勁,在新冷戰格局下,晶片尖端技術是關鍵主戰場,高階晶片更是重要戰略物資。若擁有先進晶片的自製能力,也就擁有分配戰略物資,及支配全球經貿秩序的權力。

2021年6月,美國白宮報告建議政府重建本土的晶圓製造產業。隔年8月,拜登總統簽署晶片法案(CHIPS and Science Act),投入2800億美元支持美國晶圓製造業。除此之外,跨國經貿關係實際上是國家權力在國際場域裡的延伸,中國晶片產業依賴全球供應鏈,美國便將此轉作「武器」,限制中興、華為等廠商取得美國技術,迫使中國政府接受規範。但此論述依然受到挑戰。不同於美蘇冷戰,中國深入參與全球化,不可能被完全排除在外,唯有美國投入研發、不斷創新才足以維持技術優勢。況且,美國對中制裁的效果將隨時間減弱,中國被迫儘早建立科技自主能力,或找到供應鏈的替代選擇。這形成了美中競爭動態的弔詭:美中科技戰在短程上抑制中國技術發展,但是長期卻促成中國本土供應鏈的自主性,使得美國的制裁不再有效。問題在於,中國有多少時間?或者說,中國還能夠爭取到多少時間?答案仍是未定之數。

依賴外國晶片為中國帶來強烈的不安全感,特別是後門程式可能洩漏軍事情報,令習近平試圖實現科技領域的全面國產化。不只國家安全,中國在地體制與全球資本之間也存在緊張關係:中國不願意接受全球資本主義霸權要求開放與一致的治理標準;在地體制若向貿易自由化修正,政權即需讓渡對經濟社會的控制,甚至演變為專制統治的崩塌。然而,中國未倒向全面拒斥全球貿易的極端,因為中國當前的比較優勢,主要集中在產品附加價值低的中低階晶片封裝測試領域,也沒有廠商掌握先進製程技術。換言之,中國不願向美國妥協晶片科技自主,現階段卻又沒有實力展開全面抗衡。迫於現實,中國的務實策略不外乎幾種:其一,利用美國科技制裁的縫隙,持續推進科技發展;其二,與美國以外的國際盟友合作,搶先實現5G等前沿技術,一舉擺脫美國制裁的制肘。總之,中國若要在美中科技戰中取勝,則必須找到適當的途徑,既與全球供應鏈保持合作,又不至於受制於美國。同樣地,中外合資型態仍會是中國具競爭力的半導體企業類型;基於國安,本地資本必須掌握控制權,同時又需要外資橋接外國技術。中國政府也計劃成立「跨境半導體工作委員會」,邀請國際領先廠商赴中建立研發與製造基地, 嘗試將全球化塑造成合乎其國家利益的樣貌,藉以爭奪美國的科技霸權地位。

半導體技術為兵家必爭之地,握有關鍵技術的台灣在美中科技戰扮演重要角色。台灣半導體產業生態完整,晶圓製造產能穩健,台積電(TSMC)更擁有獨步全球的先進製程技術——2019年,針對10奈米以下的晶圓代工,台積電握有92%的全球市佔率。然而,台灣與中國之間數十年來密切的經貿關係,可能成為美國出口管制的破口:鑑於台灣廠商向華為出口晶片,美國行使「長臂管轄權」(long-arm jurisdiction),將出口管制範圍延伸到國外。「微量原則」(de minimis rule)是長臂管轄的其中一種手段,若一件台灣產製、輸往中國的商品有25%以上的價值含量源自美國,便同樣受美國出口管制規範;因此,當美國處在全球價值鏈的頂端,管制就能發揮跨國效力。另一種手段為「外國直接產品規則」(Foreign Direct Product Rule);拜登政府目前就依此規則,禁止全球任何使用美國技術公司,向中國出口超級電腦、高階運算晶片與相關設備。

但是,由美國管轄域外廠商並非長久之計,台、歐、日、韓等半導體企業為爭取中國內需市場,仍可能逐漸發展出非美國來源的技術、設備供應商。如果中國成功突圍,美國制裁措施非但失效,還反而將其排除於全球經貿網絡,削弱其全球影響力。對美國而言,既要在短期內制裁中國,長期又要站穩霸權支配地位,便需建立起國際共同供應鏈規範——防堵中國取得半導體先進技術,不單是美國的要求,也應該是台灣廠商對本地政府及國家利益所應負起的責任。另一方面,中國透過挖角人才、盜竊秘密,已經不斷嘗試取得台積電的先進晶片技術。更甚者,台灣社會長期受到中國因素影響,中國在地協力者在台發展出各種商業機制,取得半導體技術,其複雜程度或許遠超過美國長臂管轄體制所能因應。那麼,台灣作為技術領銜者,未來將協助建構供應鏈安全,引領科技進步,抑或是技術外流的破口,並為中國賺得更多反應時間?本文將討論台灣政府因應美中科技戰,針對技術保護體制的各項改革措施,並由「比特大陸」、「世芯電子」與「瀚薪科技」等三間IC設計企業案例,一一檢視中國獲取台灣半導體技術的多重策略。本文由規範與實作間的落差,進一步論斷台灣技術保護體制的實際效果,也揭露其脆弱性,藉以評估台灣的關鍵地位將如何影響美中科技戰發展。

美國強力執行供應鏈共同規範

2021年,因應後COVID經濟復甦,汽車產業存貨策略失誤,導致車用晶片大缺貨,經濟部長王美花於8月即藉協調晶片供給,強調台灣政府努力「共同打造安全、可信任、具韌性之供應鏈」,一再呼應美國白宮報告。同樣地,美國也積極與台灣、日本、韓國等國協商,倡議組成「Chip 4」產業聯盟。 然而,比起日本果斷展開修法,受制於對中密切貿易聯繫的台灣與韓國,策略則相對保守。安倍政府於2019年修法規定出資「1%」股權以上便要申報,且匡列涉及國安的科技產業來提高審查密度。 繼任的岸田政府在2022 年立法,著眼本土半導體關鍵技術,也加強保護「特定重要物資」與「核心基礎設施」。韓國半導體業不少產能設置在中國,導致韓國政府的態度仍舉旗不定。

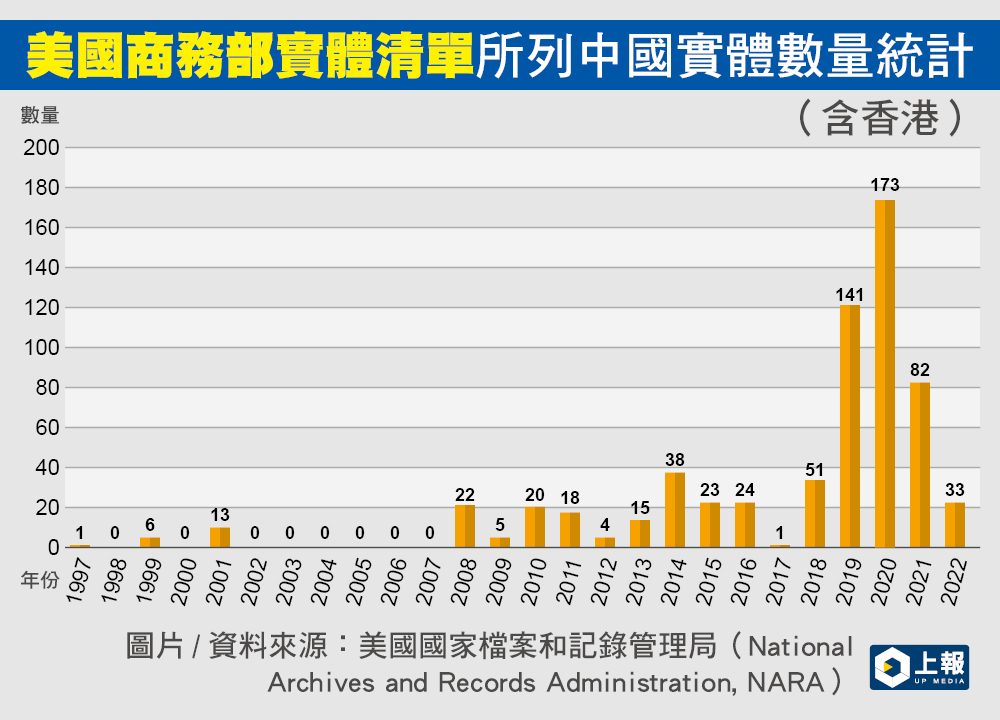

美國早已部署對中科技制裁:川普將涉及軍民兩用科技的廠商列入管制,特別針對中國軍事工業、超級電腦、晶片製造、核能工業等領域。拜登沿襲川普的政策,甚至加大力道。圖1彙整自1997年以來,美國實體清單上中國實體數目統計。2018年之後大幅上升,2019年增加多間華為子公司,2020年中芯國際被列入管制。中國之外,美國還要求台積電、三星、SK海力士等廠商提交「資訊請求書」,揭露主要客戶名單、庫存和營收佔比等資訊,試圖了解其與貿易往來是否損及制裁效果。 2022年8月底,拜登政府限制輝達(Nvidia)與超微(AMD)兩家IC設計大廠輸出AI晶片至中國。10月,美國商務部大幅擴增管制範圍,除了原有的先進邏輯晶片產品,更涵蓋先進記憶體晶片,以及生產設備;並且,外資在中國也需逐案申請許可。新措施也包括前述的「外國直接產品規則」。

台灣應對科技戰法制落後保守

台灣政府支持打造供應鏈韌性, 但是鮮少有大幅法制改革。台灣技術保護體制大致分為著重資金來源背景的投資審查,以及對外投資與技術合作的審查機制,和特定貨品的出口許可制。在此規範框架上,台灣近年改革措施有三項:第一,2020年底,更嚴格檢視中資繞道第三地來台投資的問題,並限制中國黨、政、軍在台投資;第二,2022年4月限制台灣半導體廠商赴中國投資的股權轉讓行為;第三,2022年5月,修法加入「國家核心關鍵技術」的概念,並依此加重經濟間諜罪的刑責。

台灣投審規範採雙軌制,區分外來「直接投資」為中資和一般外資。投審會對中資設下嚴格審查門檻,另外有買賣證券的「財務性投資」。中資財務性投資的門檻極高,需事先由金管會核准,也不得實質控制或影響公司;外資財務性投資幾乎沒有限制門檻。行政實務上,直接投資定義為單次取得公司股權10%以上,由投審會審查;反之則歸為財務性投資,為金管會主管。 然而,就官方統計數據,中資財務性投資於2022年8月底全體總匯入淨額0.375億美元,相對於2128.55億美元的外資,影響力微乎其微。 直接投資的數據結果也相似,累計至2021年,台灣核准美國資金超過226億美元,日本則超過237億美元,中資大約落在25億美元。

事實上,當資本跨國流動頻繁,以國籍身份區辨便顯不合時宜。中資利用海外多層投資,就能化作一般外資,繞過台灣法定門檻,使得官方統計數據失真。經濟部於2020年底修正《大陸地區人民來臺投資許可辦法》,此法規命令沿襲馬英九「從兩岸經貿整合走向政治統一」的國家定位思維。蔡英文此舉則將中資佔股30%以上的第三地企業也視為中資,但未變動基本法制框架。另外,蔡政府也將「董事會及其它足以操控公司之約當組織」的影響計入,避免中資架空董事會來規避投審機制,並限制中國黨、政、軍在台投資。

赴中國投資與技術合作依據投資金額分為「專案審查」、「簡易審查」與「事後申報」等三個管制層級。投審會將審視前二者涉及何種對外技術移轉與設備輸出。針對半導體產業,政府訂出禁止赴中投資的範圍,此外,由經濟部次長召集跨部會組成「關鍵技術小組」,審酌赴中投資的實際個案。然而,合規赴中投資者若再轉讓技術,原先僅需於兩個月內向投審會報備,不需事前申請。經濟部因此於2022年4月修改《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》,往後,若經關鍵技術小組審查,投資者再對中國機構移轉股權或技術,皆需事前取得許可。貨品貿易也是技術外流的另一途徑。台灣政府設置「戰略性高科技貨品」清單,包括軍民兩用敏感技術,和針對北韓、伊朗、俄羅斯等極權國家的管制貨品,還有針對受管制實體所設置的範疇。清單上的貨品出口須向國貿局或其委任機關申請許可證,不過,清單制定原則大多根據國際協約,為制裁恐怖主義、極權政權,有別於當前防範中國爭奪科技霸權的時代背景。

蔡政府沒有修正貨品出口管制規範,繼而由創建「國家核心關鍵技術」立法,作為目前因應美中科技戰最高層級的法制因應措施。 基於國家利益,「國家核心關鍵技術」界定出需受國家保護的技術。相對地,廠商不得任意出售、轉讓或提供技術給特定的對象。2018年美國也立法定義「關鍵技術」(critical technologies):當任何商業交易牽涉到關鍵技術的生產、複製等行為,美國海外投資委員會(CFIUS)就會介入審查。

然而,台灣的條文卻將此概念變型為「國家核心關鍵技術之『營業秘密』」。營業秘密無關國家利益,廠商自身可以判定其技術是否具備秘密性、經濟效益而須受保護。保護營業秘密的責任主體在於廠商,政府介入應基於避免市場失靈,而非國家利益。因此,「國家核心關鍵技術之營業秘密」自相矛盾,當廠商不認為技術需要保護,國家將無從介入。若撇除法律爭議,直視隱藏其後的政治訊號,我們或可判斷:台灣政府面對美中科技戰衝擊,現階段保留了得以與廠商協商的彈性空間;「國家核心關鍵技術之營業秘密」即供政府用來為廠商服務,加重刑責,強化個別企業對於經濟間諜的處罰。此刻的台灣仍不打算在國家戰略層次上,確立起合乎國家利益而應受保護的核心技術。

※本文為《上報》與國立清華大學當代中國研究中心企劃專題。文內省略學術格式例如參考書目,改為置入超連結,也省略受訪對象一覽表。有興趣的讀者請參見《當代中國研究通訊》第33期,將於2022年12月出版。作者為國立清華大學社會所碩士,《如水》雜誌編輯委員。