上報 Up Media

toggle- 最新消息 謝宜容起碼幹掉賴清德半壁江山 2024-11-22 00:02

- 最新消息 投書:立院惡鬥 只會讓更多科技人企業人不敢投身政壇 2024-11-22 00:00

- 最新消息 勞動部稱謝宜容失聯明天不出面 吳母淚控:霸凌太過分、太惡毒 2024-11-21 22:05

- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

- 最新消息 明後兩天各地氣溫回升 北部、東北部18到23度濕涼舒爽 2024-11-21 21:45

- 最新消息 劍橋詞典2024年度代表字出爐 「manifest」反映人們追求身心健康趨勢 2024-11-21 21:43

- 最新消息 為了9萬元勒斃馬國女大生 陳柏諺一審判賠父母逾638萬元 2024-11-21 21:32

- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

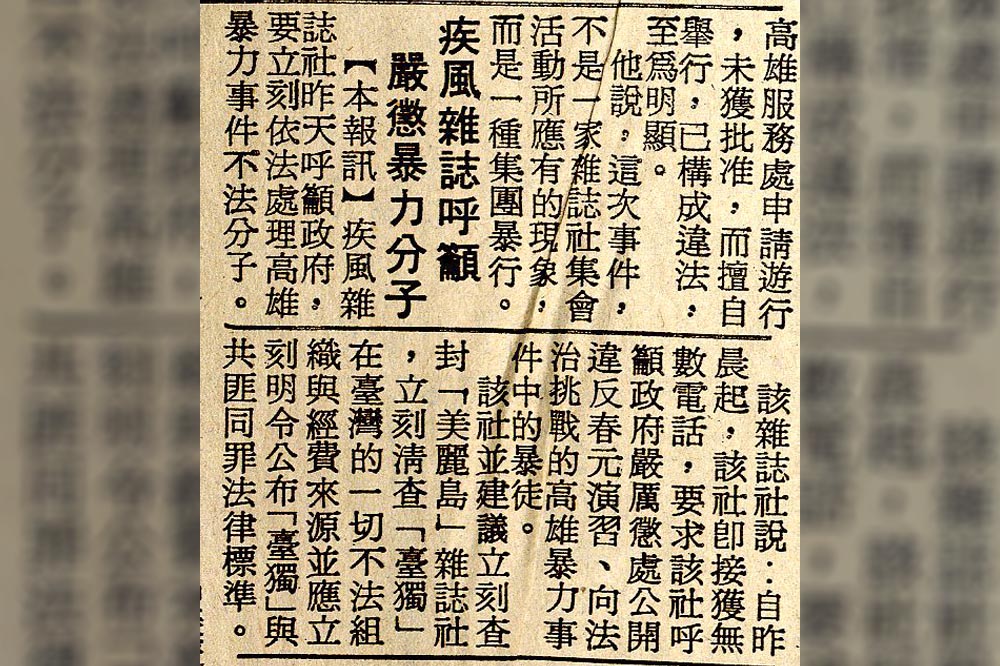

「美麗島事件」軍法審判期間,報紙罕見以大篇幅全版報導方式,完整記錄被告的陳述。圖為國家人權博物館白色恐怖紀念園區復刻版報紙。(圖片摘自網路)

三

在法治社會中,平民不受軍事審判(憲法第 9 條),因此,軍事檢察官偵審平民有違憲之嫌。當然,他們會辯說,一切依法審訊,那是根據動員戡亂時期這個條款那個法還有什麼令。問題是,「法意圖趨向正義」,古羅馬帝國晚期大神學家聖奧古斯丁(St. Augustine, 354-430)曾說「國家一旦沒有了正義,就淪落為一個巨大的匪幫」。但那些條款那些法那些令明顯的目的是為維繫一個戰敗遷佔政權在異地的存續,其法理基礎是殘破的,缺乏人民授權的正當性,是「不當的法」。

1948 年,國民黨在國共內戰中節節敗退,剛剛「行憲」就搞了一個所謂《動員戡亂時期臨時條款》,實質取代憲法,並隨著敗局之擴大頒佈不同地區的戒嚴令。1949年5月19日,當時的台灣省主席兼警備總司令陳誠頒佈台灣地區戒嚴令,全境實施戒嚴。這戒嚴令直到1987年7月15日才解除,一戒就是38年,世界第二長;而其他戒嚴地區則土崩瓦解地陸續被「解放」了,本來要「戡亂」而架空憲法的《臨時條款》也「臨時」了 43 年。更有甚者,本來要「戡」的「叛亂團體」不但戡不了,而且還在 24年後(1971)取代蔣介石政權進入聯合國,「代表」全中國了。1971 年聯合國通過的 2758 號決議對蔣介石政權的統治正當性是一個致命的打擊。蔣介石政權原來是以代表全中國的所謂「法統」地位,架漏牽補地弄了一個戴著憲政面具的所謂「動員戡亂體制」,打著「戡亂」的旗號來維繫其統治的。現在這神話崩塌了,但蔣介石政權並不是從回歸憲政的正道來強化其統治正當性,反而背道而馳,繼續對「人民」戡亂,以軍事戒嚴統治來維續其統治「正當性」!

德國法哲學家和法政治家 Gustav Radbruch(1878~1949)曾這樣警告:「不要為明顯屬不公正之實定法的有效性杜撰任何理由。」蔣介石政權所建立的整個「動員戡亂體制」正是建立在一個不公正的實定法基礎上,並且由體制內的所謂「民意代表」舉手通過、「大法官」奉命解釋,苦心杜撰千奇百怪的理由,來証立其所謂的正當性及有效性。動員戡亂時期數以千計的「叛亂案」,大體都是在這樣明顯不公正的實定法基礎上審判的,甚至審判後蔣介石還可以在判決書上朱批更改判決,「應即槍決可也」「此人為何不槍決」……處處可見,怵目驚心。美麗島案的「依法偵審」一樣也是在這「不公正的實定法基礎上」偵審的。

就算要這樣以軍法審判,要指控人民「叛亂」,也非同小可,起碼要拿出一些證據。但從上引的筆錄(其他人的也大皆如是)來看,所謂「叛亂」的指控,全是黨國體制的恣意擅斷。就這麼粗陋、空洞的幾行字,就可以恣意把人關押起來,讓人孤立無援地面對粗暴的巨靈。黨國統治機器要用他們自稱「依法」實則非法的拘押,將政治異議者甚至無辜者隔離起來,再以非法手段「取供」,來製造犯罪的「證據」。從後來公開的史料中,可以很清楚看到這種畫靶射箭、製造「叛亂」證據的痕跡,這將在後文中敘述。

蔡籐雄是台籍的中階軍官,姚嘉文在其「美麗島軍法審判」的回憶中,詳細描述他在軍事法庭上如何批判蔡具名的起訴書文理法理都不通,蔡無法忍受姚嘉文的嘲諷,曾到牢房去看他,要求不要再給他難堪,說起訴書又不是他寫的,那是因為上頭官長許多人「改了又改,改來改去 ……」,他只不過具名蓋章,內容又不能決定。姚嘉文反駁他「用你的名字,蓋你的圖章啊!」而且在《台灣警備總司令部判決書》中,明載「本案經軍事檢察官蔡籐雄、林輝煌到庭執行職務」,這嚴肅的意涵是:他們兩人代表國家機器對八位平民作「唯一死刑」的指控。沒錯,他們只是奉命行事、只是具名蓋章,一切都是上面的指令。但一個不義的控訴,一個不公正的判決,單單用「奉命行事」就可以証立他們是無辜的嗎?他們沒有任何責任嗎?這牽涉到轉型正義的一些嚴肅問題,值得探究。政治思想家 H. Arendt 在其名著《艾希曼在耶路撒冷 ── 一份關於平庸的惡的報告》中就對此做了後來引起很多爭議的討論。

二十年後,台灣已初步走向民主化,我有幸在立法院國防委員會擔任將近三年的召集委員,主持會議,有次,注意到來備詢的退除役官兵輔導委員會席中有位官員一直低著頭,很不自在的坐在那裡。後來我想起來,那不是蔡籐雄嗎?這樣的場合每會期至少會有一兩次。原來他後來升了將官,又從軍事情報局少將副局長轉任退輔會主任秘書、副秘書長,算是仕途亨通。當時,我不知道他後來怎麼想當年美麗島偵審、起訴等不義行為,只是把他參與其中的那個「歷史的存在」當成「現實的不存在」,跟他沒有任何互動。人間滄桑,令人感慨!

四

如前所述,蔡籐雄簡單地訊問我的人籍姓名等基本資料,並草草問了幾個問題後,就諭令收押。從法庭被押出來時看到另一輛車子開了進來,裡頭是林義雄。「都來了!」我心裡自言自語,直覺地感到這是一次掃盪式的大逮捕,對當時通稱「黨外」的民主反對力量的大清洗。稍後在「安康接待室」暗無天日的偵訊中,有一次調查局的偵訊員示威般的對我說:從今天起,所謂「黨外」這個名詞在台灣消失了!後來知道,當時的新聞局長宋楚瑜更輕藐地說,美麗島是「低估了群眾,錯估了政府,高估了自己」。這兩句話具體而微地說明了黨國體制上下之傲慢心態。但後來歷史的發展卻告訴這些威權體制的大大小小支配者,當年他們才真是「低估了社會,錯估了形勢,高估了自己」。

40 年後,蔣經國的日記在寄存的史丹佛大學胡佛檔案室開放,世人得以一窺這位獨裁者內心世界一隅。事件發生時,國民黨正在陽明山召開黨的十一屆四中全會。在 11日的日記中,蔣簡單寫下:「昨夜高雄發生暴動。」而全會中則殺伐聲四起,軍警特更沒閒著,密集開會協調,擬妥「1210專案拘提暴亂分子執行計畫草案」(後定名「安和專案」),磨拳擦掌,就等一聲令下。12日,這位獨裁者在日記中再寫下:「痛下決心處理高雄反動暴亂案。」而總動員的軍警特早就分配好工作。

13日拂曉,全台開始大逮捕,掃蕩行動長達一個多月。根據警備總部一份統計資料,先後逮捕262人,收押67人,所謂「自首及投案」195 人,其實這些都是「被自首」及「被投案」的。一時風聲鶴唳,社會人心惶惶。一個多月後,由於國內外情勢的壓力,照特務頭子王昇1980. 2.5 日記所載,本來決心要「一網打盡、斬草除根」的蔣經國,當時已經指示「首腦份子可交軍法辦,附從分子則交司法辦」。我們一些人遂變成「附從分子」,轉由台北地方法院審理,但後來這些平民還是被按《陸海空軍刑法》科刑。至於黃信介等 8 人及「藏匿施明德案」的 10人仍由軍法審判。其餘126人「交保候傳」,也就是處於驚恐的未定狀態,釋放81人。

大逮捕之後九天,除漏網之魚施明德還在逃亡之外,想抓的大概都已經入網了,蔣經國在日記中氣定神閒地寫道:

「反動派所謂美麗島暴徒在高雄暴動,企圖火燒高雄,當時情況非常嚴重。 情勢平靜後,我即下令將全部禍首拘捕,暫作處理。一網打盡之後,再做斬草除根之事,為黨國利益不得不下此決心。」

(國史館蔣經國檔案,《蔣經國總統資料庫.日記類鈔》,12.22 ~12.23 黑體重點筆者所加。)

事實上,從雜誌創刊以來,蔣家統治集團對這股聚集在雜誌社周邊的民主反對力量就一直以「寇讎」視之。早在創刊之前,其情特單位在相關監控文件中就一直以「偏激立委」「政治陰謀分子」等來稱呼具立委身分的黃信介,國安局並在 7.13 的一分監控報告中,直接了當將雜誌社加以定性:「政治陰謀分子假『美麗島』雜誌,形成組織,在合法掩護之下,從事陰謀活動,散佈不實言論。」8月下旬創刊號發行後,9月8日在敦化北路中泰賓館(現已拆除改建為台北文華東方酒店)舉行創刊酒會,除了全台各地黨外人士雲集之外,受邀的《自立晚報》發行人、政壇耆老吳三連,以及時任清華大學理學院院長,人稱「國民黨四公子」之一的沈君山都出席了酒會;當時受託在國民黨與黨外人士之間擔任溝通中介的政治大學教授黃越欽還上台致詞。

但在這歡樂氣氛的酒會場外,卻有一群自稱「反共義士」的極右雜誌《疾風》成員聚集,打著「愛國有罪嗎?」的旗幟,高掛「聲討叛國賊陳婉真大會」的橫幅,對出席來賓叫囂辱罵,「打死×××」「賣國賊」之聲此起彼落,十足紅衛兵武鬥的情景。台北市警局出動上百名警力阻止他們向會場靠近,竟然直至酒會結束仍無法驅散,最後警局只能對與會的黨外人士軟硬兼施,要求以數輛公務巴士載送他們離開現場,但仍遭飛石攻擊。

針對這國民黨極右勢力策動的挑釁,雜誌在第二期發表社論〈少數派與暴力〉加以譴責,並剖析沒有統治正當性的統治集團由於「少數」的恐懼心理,以致要一直「軍政」「訓政」,而不願真正實行民主憲政。社論最後呼籲朝野有識者來共同面對「政治上的少數與多數如何相處和調整的問題」。這篇社論由時任雜誌主編、1964 年與彭明敏、謝聰敏一起撰寫印製《台灣自救宣言》而被判八年的政治受難前輩魏廷朝所執筆。

然而,蔣經國這位一手建立起台灣特務系統的獨裁者,在中泰賓館事件後第二天,他的日記是這樣寫的:

「八日下午政治陰謀份子又企圖在中泰賓館搗亂示威,幸治安單位處理得當,得以平息,這些行動乃是共匪借刀殺人之計,除內賊要比排外難難得多,我須要忍耐。」

(國史館蔣經國檔案,《蔣經國總統資料庫.日記類鈔》1979.9.9 , 黑體重點筆者所加。)

一樣的制式反應!一樣的顛倒是非!1978 年底,美台斷交,美國派代表團來台談判後續雙邊關係事宜,遭到國民黨黨部、救國團發動的群眾攻擊(我將在另文敘述)。蔣在日記中也作了相似的回應!不是「共匪借刀殺人之技」就是「美國特務所培養的(反動分子)」在作亂!從這則日記可以看到,在這位特務頭子的認知中,在中泰賓館搗亂示威的「政治陰謀分子」,竟是合法集會的黨外人士,而國民黨內極右勢力動員的、在場外非法鬧場的「疾風」團體,卻好像不存在。更有甚者,這起事件跟松山機場攻擊美國使者的暴力事件一樣,事後沒有什麼「暴徒」受到查緝,也沒有維安官員受到究責。這在當時戒嚴統治下,是何等「寬大」,也說明了事件的「本質」!

這是特務系統欺下瞞上,沒有上報真實的情況,還是蔣經國一貫視異己為寇讎?一個正常的合法集會竟說是政治陰謀分子的「搗亂示威」,目之為「內賊」,而且將之與「共匪」掛上勾,是要「除」掉的。理解這位獨裁者的內心世界,就不難理解,何以統治機器要透過黑道對美麗島愈來愈加大力度的法西斯暴力挑釁(見另篇),在11月起連續向各地服務處暴力破壞威脅,甚至黃信介住家被人砍斧頭恐嚇,一直到高雄事件發生。而在事件前兩天,他的日記流露了他的心思:

「國內的陰謀份子以美帝和共匪為背景,以各種惡毒的方法來打擊我,這是一場危險的鬥爭,過去以本黨作為打擊的對象,現在則轉向我個人和政府,過去是打下不打上,現在則是打上不打下了,國內反動份子之所作所為,都是共匪的一套,共產黨的一套鬥爭方式,可以肯定他們的背後,一定有匪諜在有計劃的作控制,這是不得不注意的。」

(國史館蔣經國檔案,《蔣經國總統資料庫.日記類鈔》,1979.12.8~9。)

威權體制有個很重要的根本特徵,即使它在正常的治理能力上腐化無能,但卻有非常有效的能力去預防那些有害其權力與利益的政治事態出現,而即使出現了這樣的事態,它也有能力迅速將之粉碎。所以蔣經國要對他眼中的「反動派」「陰謀分子」一網打盡、斬草除根,就像他在莫斯科中山大學的同學鄧小平出動坦克車碾碎剛萌芽的民主生機一般,都自栩是為了「黨國利益」!然而,正如白居易所吟誦的:「野火燒不盡,春風吹又生」。野草般的民主反對力量有著紮根於台灣這塊土地的堅韌生命力,獨裁者為了一家一黨之私,就算斬了草也除不了根的!「我實實在在的告訴你們,一粒麥子不落在地裡死了,仍舊是一粒,若是死了,就結出許多子粒來。」(約翰福音 12:24)。被掃蕩撲殺的反對力量行過死蔭的幽谷,並沒有「消失」,反而在下一個世代結出許多自由化、民主化的子粒來!

蔣經國去世後,被一些人化妝成「台灣民主化推手」,這是很值得探討的問題。現在公開的蔣的日記據說只記到1979年,其後8年我們無法一窺他內心世界為何,但一直到這國運、家運的關鍵時刻,他還是槍口對內,視反對者為「內賊」,甚至到高雄事件發生前兩天,還將反對者欲圖集會理解成「以美帝和共匪為背景」「可以肯定他們的背後,一定有匪諜在有計劃的作控制」,而事件發生後說要「一網打盡」「斬草除根」,其威權不容挑戰的家父長心態昭然若揭。不知家父長心態要怎麼「推」民主化?

五

在那個軍事威權統治的年代,對一般人來說,警總軍法處看守所,不但陌生,心理上也感到那是陰森恐怖的地方。除了「政治犯」及來探監的家人外,你不會想來這裡,就算好奇,想在周邊走走看看也立刻會受到注意。它是神祕的。我這個剛涉入政治不久的生澀年輕人,第一次到這附近,秀朗橋頭,是不到一年前余登發案開庭時,跟黨外人士來門口聲援。

1979 年 1 月 21日凌晨,前高雄縣長余登發跟他的兒子被指控「涉嫌參與匪諜吳泰安叛亂」,在住所遭到逮捕,說是半年多以前,一個當時已經被捕、不知道那裡來的混混吳泰安,曾將「革命動員第一號令」交給望重一方的老縣長,派他當「高雄台南地區最高指揮司令」。1 月22日,二十多位黨外人士身披名條,拉著「堅決反對政治迫害」「立即釋放余登發父子」的橫幅布條,抱著「風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復返」的悲壯心情,在高雄橋頭、高雄火車站進行戒嚴 30 年以來首次示威抗議遊行,沿途並散發〈為余氏父子被捕告全國同胞書〉,定點向群眾演講。 這次示威抗議遊行,拉開了1979這一關鍵年代政治壓迫與反壓迫角力的序幕。

這個軍法處看守所原來是在青島東路三號,就是現在喜來登飯店所在及附近街廓的地方。白色恐怖時期的政治犯很多是關在這裡,又分東所、西所。宣判死刑的,集中在西所,等待送往馬場町槍決;東所關押的政治犯,超過兩千人。60 年代,蔣介石念茲在茲的「反攻大陸」遙遙無期,統治當局決定將位於統治核心區的司法監獄、軍事監獄及一些軍事統治鎮制機器遷出市區。最後,警總軍法處、國防部軍法局、覆判局等各軍法單位及所轄各監獄、看守所,都整併到位於新店大坪林秀朗橋南側、現在的景美人權園區中,接續青島東路三號,成為白色恐怖時期政治犯審判及關押、轉送中心。

現在,我也要被拋進這鐵門後的「犯人的窩」。從「軍事法庭」出來,他們一路押著我到這大圍牆裡另一圈較小的圍牆內的牢房。這個牢房現在還在,稱為「仁愛樓」。押送我的人開啟一間牢房,把我推進去,關起門,鑰匙聲響起,我被鎖禁在牢房了!牢房裡邊已經有四、五個人,還算友善的接納我的到來。他們被控走私,漁船載些中國貨、洋煙之類。那時是「動員戡亂時期」,全台灣都是戒嚴地區,一般平民的大小事,也都可以扯到戒嚴,歸「軍法」管轄,關押在這鼎鼎有名的「警備總部軍法處看守所」。後來他們跟我說,前兩天押房裡的人就在大調動,猜想有大案子。由此可以推想,高雄事件一發生,甚至更早,蔣家鎮制機器就已經準備抓人了。

這裡是另一個世界,外界被嚴密隔絕著。牢房是要禁錮你的,從禁錮你的心靈、意志、信仰這類層次的存在,到禁錮你的身體、你日常生活的種種,一切都要納到一個外在的監控下。就像福柯(Michel Foucault)說的,要讓你「因為永遠有人看著你,因為永遠被人看著,所以能夠使人保持紀律, 永遠順服」。支配者是這麼希望的。但是,永遠有人會對這樣的企圖說「不」,即使是很微弱的說「不」。卡繆說這是反抗者。

在押房,我很快發現,這裡另有一個很卑微的「地下世界」。進來不久,隔壁房裡傳來敲壁聲,這邊的人就到牆角,從一個小洞裡取出捲得很細的小紙捲,隔壁傳來他們那邊的信息,新來的是誰,那一房又是誰,你們那房呢?這房的人就回傳答案。原來是「地下電報系統」。他們告訴我,這是前人慢慢鑽出來的小洞,用來通聲氣、訊息,也可以傳送違禁品,如香煙。他們把從監房外「走私」進來的香煙,很珍稀地拆開來,用細薄的十行紙將少量的煙絲捲起來抽,他們管這叫「老鼠尾」。

中午吃飯前,他們交代我:「等一下有丟東西進來,不要亂碰喔。」。過了一會兒,雜役(也是在押者)在「打飯」時,順勢從牆與地面相接處的「狗洞」丟進一團用塑膠袋裹起來的小圓球,我笨笨的問那是什麼,他們說:「中藥,有人感冒了。」飯後,他們打開那團塑膠袋,倒進碗裡,一口一口輪流喝著,狀至愉悅滿足,還問我要不要喝一口,原來是「走私」的酒。這些看得我目瞪口呆,暗暗稱奇。後來到土城看守所、龜山監獄就看到更多形形色色的「地下世界」,像犯人平時可以「叫大菜」(從福利社定各式各樣的菜餚),到過年過節時有身分的「大哥」則會「叫大菜」犒賞「弟兄們」,甚至獄方管理羈押者錢財,還形成一個地下金融世界,轉帳、刷信用卡般的轉匯,買東西、「叫大菜」,支付那些「走私」東西所需。這形成另一個網絡社會。在政治性較高的「苦役的洞穴」中,監控條件比較嚴峻,往往有著讓人不得不肅然的事蹟。從一些政治犯前輩的敘述中,我們可以看到一群一群向支配者說「不」的反抗者,在嚴峻的條件下仍然努力著要營造一個超越禁錮的世界,即使是很卑微的。

在這裡,國民黨嚴密地隔絕外面的訊息,連舍房有被拘押者要調動往來,都先從走廊上把他們監視房內的「窺視窗」一一關起來,讓你看不到調動的是誰。由於這般處心積慮的隔絕,即使有那些「地下電報系統」之類的幫助,我們也不太清楚外面怎麼樣了,除了從家人送來的衣服,知道家人來過了,其他相關訊息就如崩塌礦坑中的稀薄空氣。唯一可以想像的是,外面應該不平靜。

第二天(12.14) ,我被叫出去,蒙上眼睛,同樣一語不發將我塞進一輛「馬露霞」的後座,一樣左右各一人包挾著我,駛出軍法處,我不知道要去那裡。但我知道,要偵訊了!一場艱辛的戰鬥等著我!

※作者筆名杭之,政論家,曾任立委、國安會副秘書長。作者為當時《美麗島雜誌社》主編,也為美麗島事件受刑人。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管