上報 Up Media

toggle- 最新消息 外交部與Discovery合作紀錄片 「台灣無比精采:AI科技島」5/9首播 2025-05-06 22:16

- 最新消息 OpenAI放棄轉型營利公司 馬斯克仍堅持提告不退讓 2025-05-06 21:58

- 最新消息 要變天了!明雨炸全台、氣溫探底22度 周末再迎另一波水氣 2025-05-06 21:55

- 最新消息 新聞周刊:中企供應德國風場設備 300多名退役共軍參與恐成歐洲國安破口 2025-05-06 21:41

- 最新消息 中研院前副院長陳長謙辭世 享壽89歲 2025-05-06 21:37

- 最新消息 央行買匯阻升 4月外匯存底5823億美元創新高 2025-05-06 21:27

- 最新消息 甲山林集團董座全家涉炒股獲利上億 檢調今搜索約談20人到案 2025-05-06 21:08

- 最新消息 【2025 母親節大餐推薦】全台 12 間飯店 buffet 一次看!龍蝦、松葉蟹等奢華食材通通吃到飽 2025-05-06 21:00

- 最新消息 永豐餘與中華紙漿同獲《遠見》ESG獎肯定 2025-05-06 20:40

- 最新消息 黃呂錦茹抗告遭駁回 國民黨發言人傻眼:「政治立場」竟成羈押理由 2025-05-06 20:32

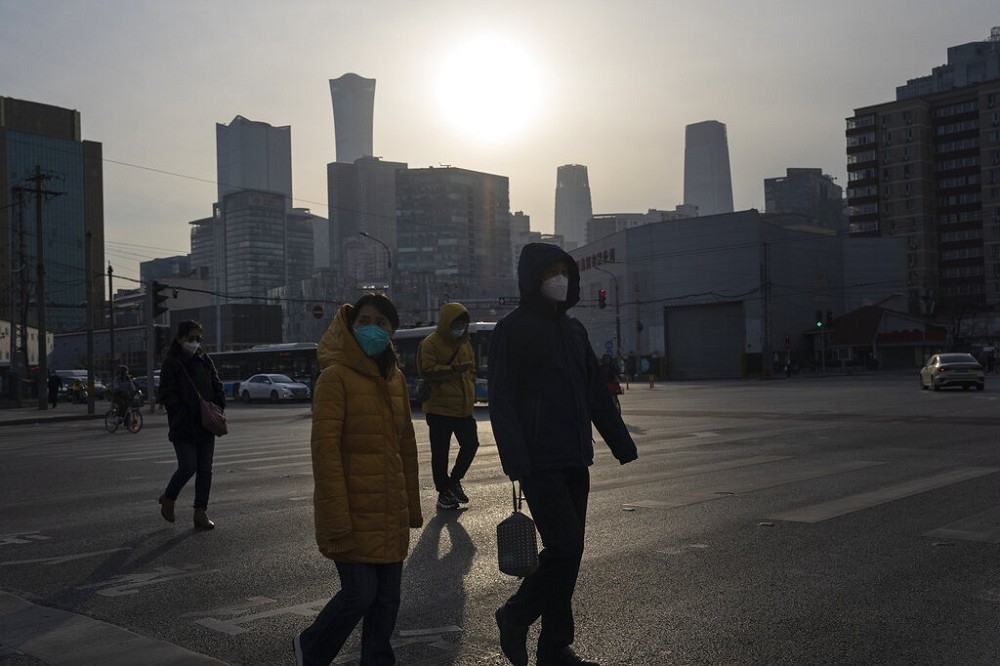

中國模式「低人權優勢」和「穩定壓倒一切」兩大基本點,近年受到不少發展中國家青睞。(美聯社)

所謂「中國模式」,即政治專制與經濟開放並行,壓制包括勞工運動、維權抗爭、女權運動在內的各種爭取和維護權利的社會運動,禁止罷工、遊行、組黨結社等政治行為。

依靠軍隊、員警及黑惡勢力,採用武力威嚇、限制人身自由(如戶籍制度、留置、「被精神病」、社區矯正、其他「強迫失蹤」手段等,及已被取消的勞教、收容、「雙規」)、監視、恐嚇、騷擾、拘禁、毆打及其他酷刑等暴力手段維持社會穩定。

以低工資、低福利、低社會保障壓低勞動力成本和民生支出,在此基礎上逼迫國民參與生產建設、以高效率拼命勞作以維持生計,而將這些工人、農民、普通職員等勞動者創造的財富的絕大多數掠走,用以為特權階層分肥和投入再生產。

此外,該模式還有集中人力物力財力並不惜代價達成關鍵目標、以縱容腐敗和潛規則來激勵官商民較高效工作、政府機構/國企/事業單位有嚴格的科層等級制等特徵。

整個模式以「低人權優勢」和「穩定壓倒一切」為兩大基本點,犧牲占人口大多數的平民人權、壓制相對弱勢者對正當權利的追求以換取經濟快速發展。

維持社會不平等狀態、塑造「弱肉強食、適者生存」的制度和文化環境,鼓勵人們放棄權利維護而轉向自我實力提升(且傾向於暗示不擇手段),以維護特權階層利益和刺激國民奮鬥積極性。

以損害中下階層、女性、身心殘障者、邊緣化人群等相對弱勢、異質群體的權利為代價,導致貧富差距拉大和階層固化加深,「損不足以補有餘」贏取既得利益階層的歡心。

放棄意識形態爭論或只將意識形態作為「遮羞布」,將追求利益和實力作為第一要務,從國家政策到社會風氣乃至個人價值觀,皆高度社會達爾文主義化和犬儒化,官員和民眾普遍道德淪喪誠信喪失。

有意營造和放任社會不安全感的滋生蔓延,為強化社會控制製造藉口,也以此轉移國民注意力、刺激勞動積極性,作為「饑餓政治」的一部分。

透支資源、環境、人的身心潛能和忍耐力,實現國家整體實力的增強、經濟的繁榮及一部分人(包括大量尸位素餐甚至從不工作的食利者)的高度富裕。然後以上政策不斷迴圈下去,以維持統治存續和社會運轉。

1980年代改革開放伊始,「中國模式」即初露端倪。而1989年六四事件和1992年鄧小平南巡後,「中國模式」實現了「標準配置」,即政權採用「形左實右」的理念和政策,人民爭取政治權利與自由的抗爭被極大壓縮,「悶聲發大財」成為國民主動或被動接受的現實。該模式此後又被冠以「中國特色社會主義道路」之名,逐步穩固和「升級」。

它也在吸收、借鑒西方的經濟學說和發展模式,例如90年代借鑒了芝加哥學派密爾頓·弗裡德曼的學說推動國企改革和貨幣改革(伴隨著悲慘的下崗潮、物價大漲和教育醫療的市場化,以及貧富分化的迅速加劇);而如今以哈耶克為代表的奧地利學派的主張又得到中國既得利益階層的青睞。而這兩套西方經濟學說均主張較低的社會福利、忽視勞工保障,傾向於弱肉強食的發展模式。

中共摒棄這兩個學派關於政治經濟自由的主張,但吸收了其叢林化傾向的、低社會保障的、強調效率無視公平的經濟理念。這些西方右翼經濟理論在中共暴力機器下,將其野蠻殘酷一面發揮的淋漓盡致,成為「中國模式」中保障經濟發展的關鍵部件。

40年來,「中國模式」的確刺激了中國大陸經濟的急速發展並使一部分人富裕起來,但也同時極大的侵害和壓制了人權與自由,而經濟與社會發展的最大貢獻者勞工階層的權利受損至為嚴重。(而2019-2022年中國在防治新冠疫情中採取的一系列措施,如高強度封城與隔離,同樣是「中國模式」的延續與極端式體現。只是這次防疫在強化維穩和壓制自由同時,並沒有促進經濟發展,相反嚴重損害了經濟民生,但本質上仍然是「中國模式」的「低人權」與專制維穩的一種表現)

而隨著中國國力的強大,對外影響力也日益增強。中國的商品、文化乃至國家發展模式紛紛「走出去」,有意無意的向他國輸出。而以西方國家為樣板的現代民主制度又存在各種不足且在發展中國家其弊端表現的更為明顯,於是「中國模式」逐漸受到一些發展中國家的歡迎。許多專制、威權國家的統治者,出於維護自身利益和對抗歐美對其人權不佳的制裁,更對「中國模式」青睞有加。

※作者為旅歐自由作家