上報 Up Media

toggle- 最新消息 剝奪68-70歲以上職業駕駛工作權:不科學且充滿歧視的政策 2024-11-25 07:00

- 最新消息 王丹專欄:矽谷大佬為何紛紛介入美國大選? 2024-11-25 07:00

- 最新消息 世界棒球 12 強台灣英雄見面會來了!林昱珉、潘傑楷、戴培峰等 6 選手帥氣現身 2024-11-25 07:00

- 最新消息 李濠仲專欄:這令人驕傲的台灣隊像是台版「船上的男孩」 2024-11-25 07:00

- 最新消息 視訊台灣英雄 陳傑憲開獅迷賴清德玩笑:抱歉統一沒得冠軍 2024-11-25 00:22

- 最新消息 謝宜容的背後是高階文官的跋扈 2024-11-25 00:01

- 最新消息 【中華隊奪冠】AIT也發文祝賀 「這是歷史性的一刻」 2024-11-24 21:44

- 最新消息 【中華隊奪冠】感謝台灣英雄 賴清德:你們團結國家,讓世界讚嘆台灣 2024-11-24 21:37

- 最新消息 【中華隊奪冠】4:0完封日本!陳傑憲3分砲拿下MVP 賽後激動落淚:希望讓天上的爸媽有看到 2024-11-24 21:02

- 最新消息 【12強冠軍賽】台灣奪冠!林家正陽春砲、陳傑憲3分砲 中華隊4:0完封日本 2024-11-24 20:59

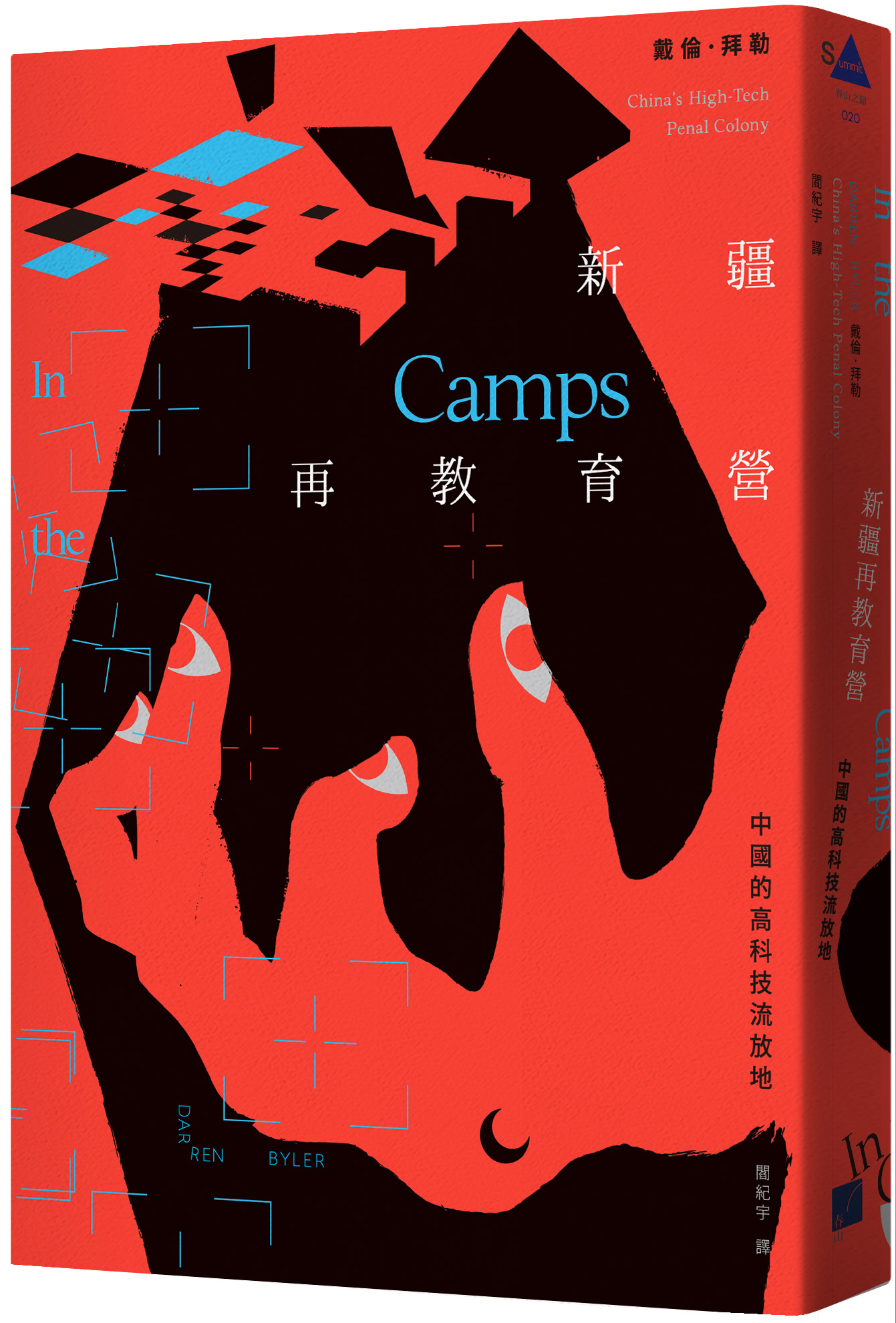

中共近年在「新疆」實施的種族滅絕及具體做法,包括「預備犯罪」、「兩面人」、去人性化和強制勞動。(美聯社)

侵略從百年前來

當左宗棠於一八七七年帶著清軍進入獨立喀什噶利亞(哲德沙爾)首都喀什噶爾時,作為這一段歷史的見證人,維吾爾歷史學家穆拉.木沙.賽拉密(Molla Musa Sayrami),在其著名歷史巨著《哈米德史》(Tarikh-i Hamidi)中寫道:「來自東方的腥風血雨使天空失色,哲德沙爾大地被紅禍籠罩。」當一九三○年代的東突厥斯坦革命失敗之後,和馬赫穆德.穆伊迪(Mahmud Muhiti)一起被迫流亡國外的維吾爾歷史學家伊敏.瓦依德(Imin Wahidi),在一九三八年於印度出版的《東突厥斯坦民族革命回憶錄》中寫道:「祖國東突厥斯坦淪落於紅禍中。」當一九五八年十月,在哈密庫萊(Qoray)山區爆發的維吾爾人武裝反抗中國共產黨政府起義,被中國政府出動解放軍血腥鎮壓,山村裡的男人基本上都被抓捕,歷經事件的見證人在他們後來的回憶錄中說:「當時的家園遭遇了紅禍。」二○一七年以來,中國共產黨政府在維吾爾地區的大規模抓捕拉開序幕時,流亡海外的維吾爾活動分子,將籠罩古國家園的這一高科技種族滅絕,再一次稱之為是「紅禍」。

確實,對中國政府近一個世紀以來,在東突厥斯坦持續實施的壓迫與控制,要進行描述的話,再沒有比「紅禍」(Qizil qiyamet/Red Apocalypse)更好的詞了。

戴倫.拜勒執筆的《新疆再教育營》這本書,通過活著走出再教育營到海外的哈薩克族、回族和烏茲別克族倖存者的口述,以真實、血淋淋的證據,揭示了中共領導人自二○一七年開始在維吾爾地區的種族滅絕行為。書中作者採訪周月明(Vera Zhou)和她的母親馬彩雲(Caiyun Ma)等回族倖存者,阿迪別克(Adilbek)、厄巴齊特.歐塔拜(Erbaqyt Otarbai)、耶爾贊.庫爾曼(Yerzhan Kurman)、古孜拉.阿瓦爾汗(Gulzira Aeulkhan)、巴依木拉提(Baimurat)等哈薩克集中營倖存者,以及烏茲別克族倖存者凱爾比努爾.賽迪克(Qelbinur Sedik),他們講述令人心碎的不幸悲慘遭遇,使今日東突厥斯坦土地上,中國再教育營系統的真實罪惡昭然若揭、原形畢露。

二戰結束後,因納粹德國在集中營大規模集體屠殺猶太人之種族滅絕暴行而震驚的民主世界,向全體人類發出「永遠不再重複」(Never Again)的莊嚴承諾;然而,當年降臨猶太民族頭上的黑暗年代,而今,這黑暗再一次降臨於已成世界第二大強權——中國共產黨政府統治下的東突厥斯坦原住居民,特別是維吾爾人頭上。

是的,種族滅絕和反人類暴行,還在重演。

事實上,如果我們回顧近一個世紀以來中國政府在東突厥斯坦持續的殖民歷史,他們在以維吾爾人為主的地區,對維吾爾人和其他原住民族的高壓控制和種族滅絕,一而再、再而三地重複。

夾在帝國勢力間的東突厥斯坦

一九三○年代初爆發的東突厥斯坦民族革命,在喀什噶爾促成了「東突厥斯坦伊斯蘭共和國」的成立,並向世界昭示維吾爾人追求獨立的意願;然而,這一獨立的政權,很快在蘇聯及軍閥盛世才的合謀下被推翻。在當時,盛世才非常狡猾地以「馬克思主義者」和「忠誠於布爾什維克的共產黨人」面目,在贏得蘇聯軍事和經濟援助下,將「新疆省」全部權力攬入個人手中。盛世才上臺初期為了鞏固手中權力,提出 「各民族平等」、「發展民族教育和文化」、「繁榮地方經濟」、「親蘇」、「反帝」等「六大政策」;因此,以維吾爾人為主的該地區各原住民族獲得短暫的復興與發展機會,在現代教育與文化發展方面取得巨大進步。然而,這個情勢未能持續長久,一九三七下半年時,盛世才巧妙利用史達林在蘇聯國內展開的「大清洗」運動,在東突厥斯坦開始大規模抓捕,並布下全面控制的網絡。

史料證實,盛世才自一九三七下半年至一九四四年九月分在東突厥斯坦的大規模抓捕中,將以維吾爾人為主的幾十萬人抓捕入獄,其中十多萬人被殺。盛世才後來到臺灣寫的回憶錄中,陳述其為保住中國「新疆省」領土而不得不與蘇聯合作,當時不得已判了幾百人死刑。然而,事實與其相反,經歷過盛世才血腥統治年代,或曾被其監禁的絕大多數證人證實,當時至少有十幾萬人被無辜屠殺。

中國共產黨政府最近六年來在東突厥斯坦實施的種族滅絕及具體做法,在二十世紀上半葉的楊增新、金樹仁等軍閥,特別是盛世才血腥統治時期就使用過;戴倫.拜勒在書中陳述的「預備犯罪」(Pre-criminal)、「兩面人」 (Two-faced)、去人性化(De-humanization),以及強制勞動(Forced labor/Unfree)等,都是盛世才時期屢試不爽的懲治手段。

始自一九三七下半年的高壓控制和鎮壓中,盛世才在蘇聯特派人員協助下,將民族革命領袖、東突厥斯坦伊斯蘭共和國總統霍吉尼亞孜.阿吉(Khojaniyaz Haji),以「日本特務」罪名判死刑處決。事實上,「在日本受過軍事教育訓練的盛世才,指控從小在哈密山區裡長大,根本不知道日本的霍吉尼亞孜.阿吉為『日本特務』確實是令人可笑的事。」盛世才還在一九四○年將哈薩克人的革命導師謝利夫汗(Sheripkhan)抓捕,並以「日本特務」罪名指控立案,最終將他酷刑折磨致死。一九三○年代民族革命的另一個領袖馬赫穆德.穆伊迪將軍,在盛世才和蘇聯壓迫下,被迫於一九三七年四月二日流亡印度。盛世才利用《新疆日報》及其他出版物展開大規模宣傳戰,指控馬赫穆德.穆伊迪為「兩面人」、「投向帝國主義懷抱的叛徒」等。此外,當時被盛世才抓捕判刑人士的家屬,也都被發配邊遠之地,在四處有崗哨的勞動改造營被迫從事強制勞動。

有關一九三○年代東突厥斯坦革命,由維吾爾人撰寫的書和歷史回憶錄中,記錄了當時各級中國政府官員對當地維吾爾人以帶有歧視性的用語稱呼,同時將維吾爾族、哈薩克族等當地民族整體妖魔化、視為非文明人類。一九三三年發表於東突厥斯坦獨立協會刊物《獨立》(Istiqlal)雜誌的文章〈東突厥斯坦民族革命的歷史事蹟〉中就指出,當時的漢人將東突厥斯坦的穆斯林民眾以歧視性的「纏頭」、「牲口」等稱呼。東突厥斯坦伊斯蘭共和國成立期間,在喀什噶爾出版的《東突厥斯坦之聲》報紙發表的〈我們是突厥還是「纏頭」?〉一文,指出中國官員一直將東突厥斯坦的突厥穆斯林(維吾爾人)使用侮辱性語言指稱的事實。

這說明,戴倫.拜勒書中所描寫關押在再教育營中的被拘禁者,要為其過去的「罪名」用後半生付出償還,並以中國政府的忠誠度衡量檢驗,再被指控為「兩面人」。維吾爾人以整體民族身分被非人對待,或被當未開化的野蠻人,並強迫進行強制勞動,在歷史上並非第一次;在近一百年維吾爾人歷史上,類似的高壓暴行和控制一再重複發生。自一九三○年代末至一九四○年代初持續進行的軍閥盛世才血腥恐怖統治,將第一次東突厥斯坦革命(一九三一 — 一九三四)時代出現的民族復興運動及其代表性菁英摧毀殆盡;因而,可以說盛世才十一年的統治及其史無前例的迫害,使一九四○年代中期的第二次東突厥斯坦革命 — 伊犁革命登上了歷史舞臺,因而,第二個「東突厥斯坦共和國」在伊犁誕生。

然而,東突厥斯坦共和國(一九四四 — 一九四九),也成為國民黨政府和前蘇聯的政治交易和利益交換之犧牲品。到一九四○年代末,在蘇聯直接支援下壯大的中國共產黨打敗民族主義的中國(國民黨),成為中國的統治者。中國共產黨政府在蘇聯直接支持下,於一九四九年底提前占領了東突厥斯坦;自此,中國共產黨政府為將這一地大物博的土地變成中國永久的一部分,將此前的中國占領者都未能實現的全面控制政策,一一開始實施。

在中共政權統治「新疆」74年中,當地維吾爾人被剝奪的不僅僅是政治權利,更被嚴重掠奪的是土地、財產和擁有獨特生活方式的權利。(維基百科)

在中共政權統治「新疆」74年中,當地維吾爾人被剝奪的不僅僅是政治權利,更被嚴重掠奪的是土地、財產和擁有獨特生活方式的權利。(維基百科)

漢化與「自治」作為殖民方法

最早,中國共產黨政府按照史達林的建議,從中國各省遷移並安置漢人移民至東突厥斯坦。一九四九年六月二十七日,中共第二號領導人劉少奇會見史達林時,史達林提出如下的建議,「不應當拖延占領新疆的時間。漢族在新疆所占的人口比例現在沒有超過五%,占領新疆以後,應當把這一比例提高到三○%。 通過遷移漢族的方式,全面開發這一廣闊而富饒的地區, 並加強中國邊境的防衛。」

自此,中共政府將大規模移民東突厥斯坦當作其(實現永久占領的)首要工作。特別是在始於一九五○年代後期至一九六○年代的大饑荒時期,中國政府將成千上萬移民送到東突厥斯坦。短短半個世紀之後,也就是一九九○年代末,漢族移民在東突厥斯坦的數量急劇膨脹到占當地人口四○%以上,甚至以少量差距與維吾爾人口持平。在最近幾年,特別是自二○一六年以來,大約有四百萬維吾爾人被拘禁於再教育營之後,展開一系列自中國各省向東突厥斯坦南部(維吾爾人口占絕對優勢的喀什噶爾、和田、克孜勒蘇、阿克蘇等三個地區一個州),緊急大規模移民、漢化當地的政策;再加上長期以來針對維吾爾人嚴厲的計畫生育政策,農村剩餘勞動力遣送中國各省就業,維吾爾少男少女與漢人結婚,節育維吾爾婦女,維吾爾兒童送到集中營式「寄宿學校」等手段,使維吾爾人口驟降。依據學者鄭國恩(Adrian Zenz)的調查研究,最近幾年,在中國政府殘暴無底線的控制生育政策下,維吾爾人口驟減四百五十萬。

另一方面,中共奪取政權後,違背其先前承諾中國統治下以聯邦形式保證各民族政治權利。甚至,拒絕以蘇聯加盟共和國聯邦形式的要求,而採取所謂中國特色的「民族區域自治」。因而,使處在中國統治下的蒙古、圖博、維吾爾等人口較大民族以加盟共和國之權利加入中華人民共和國的追求化為灰燼。尤其特殊的是,於一九四○年代伊犁民族革命後的東突厥斯坦共和國時期成長成熟的維吾爾菁英,以強烈形式提出應該成立「維吾爾斯坦加盟共和國」,認為所謂的「新疆維吾爾自治區」實際上是「有名無實」的自治。

沙俄帝國從十六世紀下半葉起,開始侵占喀山汗國、阿斯特拉罕汗國,最後在占領克里米亞汗國之後,在其殖民占領的穆斯林區域實施延續幾個世紀的「去韃靼政策」(De-Tatarization)。與其類似,中共政權也從一九五○年代起,在東突厥斯坦開始了延續至今的去維吾爾人政策。中共政權以落實中國特色所謂「民族區域自治」為藉口,將少數民族以「自治」的名義分化;也就是說,自一九五三年底開始,將東突厥斯坦土地劃分為十幾個自治鄉、六個自治縣、四個地級自治州,為哈薩克人設立一個副省級的自治州;同時,在一九五四年,又設立半軍事性質的、省級的「新疆生產建設兵團」,製造省中有省的局面。

最後,也就是在一九五五年十月,儘管設立「新疆維吾爾自治區」,看似給予維吾爾人省級自治;實際上,在早已用不同層級自治之名義劃分掉的這塊省級管轄土地上占絕對多數的維吾爾人,其實質政治權利和地位已被嚴重「邊緣化」。自此,中共政權步步緊逼,開始其消除、降低和邊緣化區域內維吾爾人作為主體民族政治地位之政策。一九五七年在青島召開的「中國全國民族工作座談會」中,中國國務院總理周恩來公開這樣說:「在『新疆維吾爾自治區』成立之時,我們沒有同意使用『維吾爾斯坦』;因為在新疆有十三個民族,不能為了十三個民族建立十三個斯坦。但是,當我們說『新疆維吾爾自治區』時,還是給了維吾爾人頂了自治區的帽子不是嗎?」由此可見,在中共的新疆政策中,自始至終,是以持續強調「新疆不只是維吾爾人的新疆,而是在新疆十三個民族的新疆」、「新疆是多民族區域」等手段,對作為主要人口的維吾爾人進行遏制、邊緣化;以突出強調其他少數人口民族,壓迫人口占多數的維吾爾人,作為其長期的主要戰略。

戴上民族主義大帽

一九五○年代後期,中共政權深深體會到,要遏制維吾爾人日益增長的權利要求,就必須對維吾爾人進行大規模鎮壓。一九五七年八月,在青島會議之後,毛澤東指示要在少數民族地區,特別是在新疆、西藏和內蒙古開展「反對地方民族主義運動」;由此,自一九五七年十二月十七日起,中共政權在維吾爾自治區引發大規模政治運動,拉開「反對地方民族主義」的序幕。在這場迫害運動中,以維吾爾人為主的當地成千上萬幹部、知識分子和宗教學者,以「地方民族主義」政治大帽而被指控,成為政治迫害的對象。一九五八年底,依據維吾爾自治區黨委作出的總結性報告,在不到一年的時間裡,維吾爾地區有一六一二位高級幹部以「地方民族主義」政治高帽被揪出並被懲罰。其中,在當年處於東突厥斯坦共和國控制(伊犁、塔爾巴哈臺、阿勒泰)的伊犁州地區就有一四二三位地方幹部和知識分子被戴上「地方民族主義」的帽子,而被嚴酷迫害或監禁。

在此次的嚴酷迫害運動中,包括新疆維吾爾自治區黨委副書記賽甫拉耶夫(Seypullayov, 1918-2002)、維吾爾自治區副主席艾斯海提.伊斯哈科夫(Es’et Is’haqov, 1921-1976)、維吾爾自治區副主席穆罕默德伊敏.伊敏諾夫(Muhemmet’imin Iminov, 1915-1970)等前東突厥斯坦共和國時期成長的副省級幹部;孜亞.賽麥德(Ziya Semedi, 1914-2000),伊布拉音.圖爾迪(Ibrahim Turdi, 1914-1971)等廳級幹部;阿布都熱依木.吾鐵庫爾(Abdurehim Ötkür, 1923-1995)、尼札穆鼎.侯賽因(Nizamidin Hüseyin, 1928-1998)、伊布拉音.穆提依(Ibrahim Muti’i, 1920-2010)等著名知識分子,全部遭遇殘酷的迫害,被遣送勞改農場,或被發配邊遠地區。更甚,時任伊犁哈薩克自治州副州長兼伊犁地區專員的阿布都熱依木.艾沙(Abdurehim Eysa, 1910-1958),在「反對地方民族主義」運動發起之初,就被以「極端地方民族主義者」揪出,經歷連續數月的批鬥之後,於一九五八年一月十七日遭謀殺,卻被宣布為是自殺死亡。

中共政權在一九五七至一九五九年,於維吾爾地區開展的「反對地方民族主義運動」中,對在一九四○年代的東突厥斯坦共和國時期成長成熟的維吾爾菁英進行了清洗,或在嚴酷迫害中予以清除(屠殺)。這次的運動,對自治區境內以維吾爾人為主地方各民族的政治要求和意志造成極大打擊;他們要求獲得如前蘇聯中亞地區兄弟獲得的「聯盟共和國」或者「加盟共和國」權利的追求被徹底擊碎。因此,至一九六二年,引發伊犁和塔爾巴哈臺地區超過幾十萬維吾爾人、哈薩克人攜家帶眷逃亡蘇聯。在之後的政治運動中,特別是一九六六至一九七六年的十年「文化大革命」期間,維吾爾族、哈薩克族等原住民族的民族身分繼續遭遇極為嚴重的迫害。

在中共政權統治東突厥斯坦的七十四年中,作為當地主要原住民族的維吾爾人,被剝奪的不僅僅是政治權利,更被嚴重掠奪的是土地和財產,以及擁有獨特生活方式的權利。德國馬克斯.普朗克社會人類學研究院 (Max Planck Institute for Social Arthropology)的研究人員韓可思(Chris Hann)和伊爾迪珂.貝勒—漢恩(Ildikó Bellér-Hann),在自二○○六至二○一○年於維吾爾地區展開的人類學田野調查中,將構成維吾爾人口主要成分的農民自一九五○年起的後社會主義遭遇稱之為 「文明化的被剝奪」(Civilizational Dispossession)。

到一九八○年代,鄧小平領導下中共的「改革開放」政策,使中國範圍內—包括維吾爾人—某種程度上得到自由呼吸的機會。借此機會重獲新生的維吾爾菁英,對民族文化、教育、文學藝術及民族身分展開深刻的思考,對長期以來被權力中心邊緣化,以及因而被剝奪的權利,再一次提出訴求。的確,一九八○年代的十年,可稱之為是自一九四九年中共政權統治東突厥斯坦以來,維吾爾人近代史上鮮少遇到的「復興時代」或「維吾爾文藝復興」。然而,這一「黃金時代」如同中國其他省分,特別是和圖博、內蒙古一樣,在維吾爾地區也伴隨著一九八九年天安門對學生運動的血腥鎮壓之後,開始逐步倒退。

被正當化的「反恐」鎮壓

一九九一年蘇聯解體、中亞五國的獨立,維吾爾人被長期壓制的政治訴求和獨立願望有了新的希望。蘇聯領導下的共產主義陣營發生戲劇性崩塌,使中國共產黨極為震驚。中國政府急切感到有必要重新調整「新疆政策」。因而,到一九九○年代後期,中共提出「影響新疆穩定的主要危險來自於分裂主義和非法宗教活動」的說法。中共對「新疆政策」的極端調整,在一九九六年三月十九日江澤民主持的政治局「新疆會議」之後宣布的「七號文件」中完整宣示。一九九七年「伊犁二月五日大屠殺」發生後,中國政府在維吾爾地區的高壓鎮壓手段更趨強硬。

二○○一年的「九一一恐怖攻擊」,成為中國政府將維吾爾人與國際恐怖主義捆綁的新戰略。中國政府巧妙利用以美國為首的西方,在國際上反恐聯合作戰的新形式,給維吾爾人整個民族戴上「恐怖主義」及「極端宗教」大帽,試圖在國際上將其對維吾爾人的鎮壓合理化。二○○九年「七五烏魯木齊屠殺」,中國政府正式對維吾爾人推出這一戰略,並觀察國際社會的反應;國際社會的沉默,使中國政府膽子更大,自此,中共政權為了實現能源蘊藏豐富,同時又是連結歐亞「一帶一路」橋頭堡的「新疆地區」永久穩定,推出試圖根本解決維吾爾人問題的「最後解決方案」(final solution)。

二○一四年四月,當習近平訪問烏魯木齊時,依據這一方案,在向中國武警發出的指示中要求對以維吾爾人為主的穆斯林「毫不留情」,當時的新疆維吾爾自治區黨委書記在和田進行工作調研時,引用維吾爾諺語告訴維吾爾人「用自己的油,炒自己的肉」。這說明,張春賢任新疆黨委書記時期,是中國政府要根本解決維吾爾人問題的「最後解決方案」之準備階段,也可以說是過渡階段的開始。在此過程中,對以維吾爾人為主的原住突厥裔穆斯林民族進行控制、改造、消滅民族身分、清洗菁英,將其普通百姓送到營中進行「再教育」洗腦,將青年人融入滅絕,最終將其轉化為「中華民族」一部分的方案,在內部祕密制定完畢。二○一六下半年,圖博自治區書記陳全國轉任新疆黨委書記,藉由他的手,在二○一七年初為維吾爾地區的種族滅絕正式拉開了序幕。陳全國於二○一八年六月在烏魯木齊的內部祕密講話中指示「對受到宗教極端主義病毒影響的人要連根拔除」,要對他們進行「挖減鏟」,還要進行「斷聯、斷源、斷根、斷代」等四斷。這些說法,證實我們上述的分析論證。

儘管本書沒有放進自再教育營逃亡到海外、數量極少的維吾爾證人,他們在營中的遭遇也沒有寫進書裡,但書上有名有姓的哈薩克族、回族和烏茲別克族證人的遭遇,表明在東突厥斯坦的這場迫害,最主要目標是維吾爾人。

中共政權為實現能源蘊藏豐富,同時又是連結歐亞「一帶一路」橋頭堡的「新疆地區」永久穩定,推出試圖根本解決維吾爾人問題的「最後解決方案」。(美聯社)

中共政權為實現能源蘊藏豐富,同時又是連結歐亞「一帶一路」橋頭堡的「新疆地區」永久穩定,推出試圖根本解決維吾爾人問題的「最後解決方案」。(美聯社)

「九一一恐怖攻擊」之後,被戴上所謂「三股勢力」(恐怖主義、民族分裂主義和宗教極端主義)大帽的維吾爾人,在中國宣傳機器鼓噪下,開始了將整個維吾爾人作為一個民族的「妖魔化」和「去人性化」;因此,維吾爾人不僅在中國人眼裡被視為「敵人」或「邪惡勢力」,甚至在東突厥斯坦漢人之外的其他原住民族眼裡也被醜化。今天東突厥斯坦各民族之間—特別是維吾爾人和漢人之間無法和解的民族仇恨和厭惡,實際上是中共政權宣傳機器歷年來將維吾爾人視為「敵人」之宣傳結果。美國《Vice新聞》記者伊索貝爾.楊(Isobel Yeung)曾至維吾爾地區採訪,在烏魯木齊至喀什噶爾的客運列車上,當她問漢族農民老婆婆:「據說,現在很多維吾爾人進了再教育營,妳怎麼看這事?妳會為此感到可惜嗎?」對方毫不猶豫地回答說:「不可惜,他們比起漢人還是落後一些」,「他們老是惹事,國家不控制不行。」這正是在中共政權政治宣傳洗腦下,一般中國人對整體維吾爾人的典型看法。據戴倫.拜勒這本書的陳述,哈薩克族農民阿迪別克在再教育營時,誤打誤撞被關進維吾爾人的牢房裡;據他的回憶,他和其他維吾爾人每天被獄警毆打。一段時間後監獄發現阿迪別克是哈薩克人,將他轉到哈薩克人的營房,他才逃脫每天被打的處境。他說在營中,維吾爾人的處境比其他民族更為嚴酷。

總而言之,戴倫.拜勒在這本書中,通過再教育營證人遭遇的真實故事,將中共政權自二○一六年以來,在東突厥斯坦進行的種族滅絕罪和反人類罪行真實內幕,以春秋筆法大白於天下,是本值得一讀的書。

※本文為《新疆再教育營》導讀,作者艾賽提.蘇來曼是一位維吾爾族學者,研究維吾爾文學、民俗文化與東突厥斯坦現代歷史,編有《社群依然重要:中亞脈絡下的維吾爾文化與社會》(Community Still Matters: Uyghur Culture and Society in Central Asian Context)/《新疆再教育營》由春山社出版,作者戴倫.拜勒(Darren Byler)為加拿大卑詩省溫哥華西門菲莎大學(Simon Fraser University)國際研究助理教授,是目前國際上頂尖研究的維吾爾族社會與中國監控體系專家。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧擁吻訣別 她含淚哀求他「這句話」全網哭翻求番外篇

- 陳妍希與陳曉鬧婚變疑復合 她素顏與閨蜜聚餐模樣超清純全網夢回《那些年》

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管

- S13開季攻略!《聯盟戰棋》14.23 陣容推薦:三大上分神陣!穩定前四套路!

- 宙斯變洛基?《英雄聯盟》T1 當晚刪除 Zeus 相關資訊,崔祐齊經紀公司今凌晨突發聲明