上報 Up Media

toggle- 最新消息 湯名暉:中國潛艦佈署柬埔寨 將成南海最大隱患 2024-10-13 07:00

- 最新消息 【現場觀察】2024選戰延長賽 藍營熱炒藍綠對決防「大罷免時代」 2024-10-12 23:00

- 最新消息 曹興誠出席拆樑罷免之夜 痛罵:保護謝國樑的都是賣台內奸 2024-10-12 21:50

- 最新消息 全台都關注基隆罷免案 謝國樑疾呼:別讓仇恨延續 2024-10-12 21:25

- 最新消息 批民進黨催動仇恨罷樑 朱立倫:賴清德想拿刀砍死國民黨 2024-10-12 21:06

- 最新消息 舉1200交通月票凸顯施政成績 蔣萬安、張善政批「惡罷」撕裂社會 2024-10-12 20:23

- 最新消息 大楷冷靜!部分發起「適不適合轉播英雄聯盟」投票,讓觀眾決定明年他是否回歸主播台 2024-10-12 20:21

- 最新消息 【慧龍專案】中科院未獲海軍支持 恐與光榮之星測試艇淪閒置設備 2024-10-12 20:20

- 最新消息 【慧龍專案】SUT操雷成功發射 中科院國外技轉自製魚雷管達標 2024-10-12 20:18

- 最新消息 屏東KTV酒後大亂鬥1死3傷 死者與2嫌都是現役軍人 2024-10-12 19:08

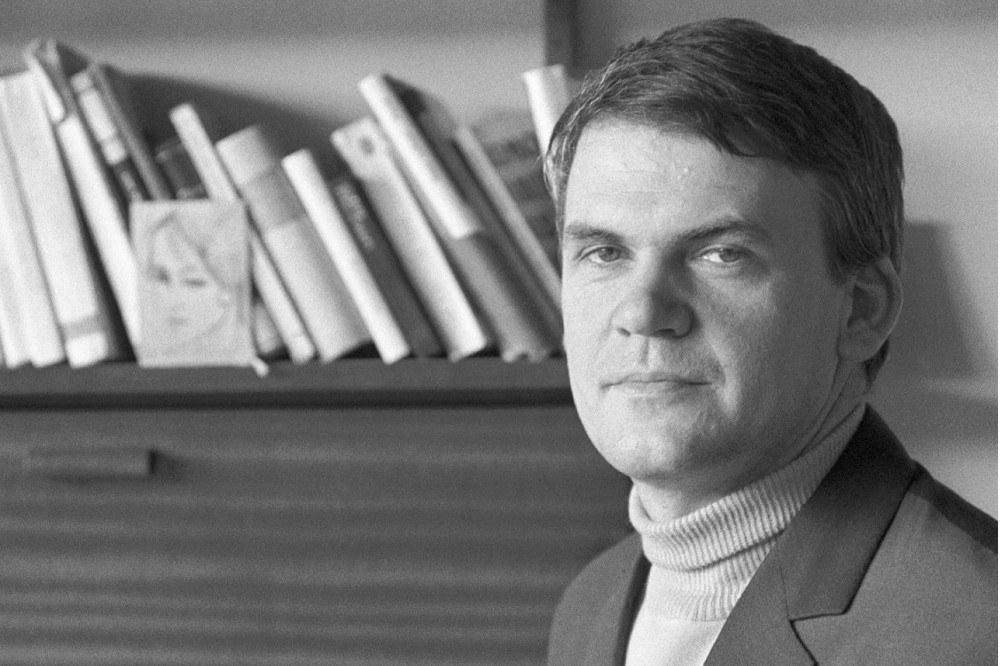

大多數華人讀者都是因為米蘭·昆德拉的《生命不能承受之輕》而對「媚俗」有所體會。(美聯社)

當米蘭·昆德拉以94歲高齡去世,一開始我只在臉書發了一句話消息,後來又發了一張在里斯本舊書店看到的米蘭·昆德拉作品陳列照片,最後還在飛機上寫了一首涉及他的詩。我感覺我越來越「媚俗」了,還好我沒有寫及淚水以及感動。

「媚俗」這個概念對我們上下幾代人都有影響,雖然公共知識分子作家如蘇珊·桑塔格和陳冠中對此都多有論述,但大多數華人讀者都是因為昆德拉的《生命不能承受之輕》而對此有所體會。陳冠中給它提供了一個最特別的譯名「刻奇」——起碼,它不像把Kitsch翻譯成「媚俗」那樣存在誤譯,按我對昆德拉的理解,在他的小說語境裡,這也許翻譯成「媚『雅』」更準確,雅是加引號的。

米蘭·昆德拉最直接說Kitsch就是羞於談論糞便——他補充到「每當你談起糞便,我就談起平等。因為那是我們最平等的地方。」潛台詞是:信奉階級分野的人特別Kitsch,因為他們不願意承認每個人都要吃喝拉撒,每個人坐在馬桶上都要低頭向自己的糞便鞠躬,每個人死後都是一堆糞土。在這個維度談論Kitsch,是帶有挑釁甚至顛覆所謂權威、上位者的意義的。這裡可以看出「雅」是權威維護者的盔甲,俗反而是卸甲的刺刀。

不過對於當下的我們,更重要的是米蘭·昆德拉還說:「媚俗引起兩種前後緊密相連的淚流。第一種眼淚說:看見孩子們在草地上奔跑著,多好啊!第二種眼淚說:和所有的人類在一起,被草地上奔跑的孩子們所感動,多好啊!第二種眼淚使媚俗更媚俗。」

這是kitsch的兩種「境界」,一乃故作風雅不面對現實,甚至粉飾太平,這點很容易理解,因此媚俗也是深受大眾媒體歡迎的,因為其無害並製造流量;第二點更深刻,看着小孩在草地上跑而流淚,本來是一種自發的感動,但想像這種感動被人看到然後就更感動了,這既是一種表演性格,也是一種對「雅」、「詩意」的自我形塑,舊稱「顧影自憐」。

社交媒體時代,後一種媚俗非常不自覺地廣泛存在著。當我們習慣於把自己生活中浪漫或傷感的一面鉅細無遺地展露給無形的觀衆看,其實我們都有某種閱讀期待,期待觀看你「動態」的人從你展露的文字、圖片甚至轉發的內容去形成對你個人的印象。而至於有人把社交媒體當作一種「經營」,其實那就是對媚俗的操作了,這點估計連昆德拉都未料——雖說那是左右翼統治者搞宣傳煽情都常用的手段,可哪想到那會還製造KOL流量主。

似乎說遠了,我還是在最基本的意義上去悼念米蘭·昆德拉吧。記得曾經有學生問過我,米蘭·昆德拉和詹姆斯·喬伊斯哪個成就更大?兩者的比較具有象徵意義,喬伊斯已經進入文學聖殿的中心位置,他的三大代表作:《都柏林人》、《尤利西斯》和《芬尼根守靈夜》是二十世紀文學三大高峰,分別代表着彼時現實小說、意識流小說以及語言實驗小說的最高成就。

但米蘭·昆德拉在文學領域的成就也是公認的,《生命不能承受之輕》、《為了告別的聚會》、《生活在別處》、《笑忘書》等是捷克的、也是東歐的解凍文學、異議文學的代表作,深刻調侃集權社會中人的矛盾和異化,幽默中不無絕望,輕盈中帶着尖銳,他的幽默和慾望書寫也是瓦解極權和媚俗的一個手段。新世紀以來他的作品如《緩慢》、《慶祝無意義》則涉及整個歐洲的彷徨與虛無。每年都有人抱怨昆德拉為什麼還沒有得諾貝爾文學獎,那是因為他不符合諾貝爾獎要頒給理想主義者這一基本要求,喬伊斯也沒有得諾貝爾獎啊,他們甚至嘲笑作為Kitsch之一種的「理想主義」表演。

雖然米蘭·昆德拉的文學地位尚未及喬伊斯——那是當然的,喬伊斯是現代主義一代宗師,昆德拉卻處於現代主義消亡期——但對於當代人、尤其當代華人,昆德拉有着特殊的、超文學的意義,這是指他對特殊時期的特殊人事的貼身諷刺,因此他在上個世紀八、九十年代在中國擁有大量讀者,可以預見的是,香港仍然會出現昆德拉的愛讀者,忍住笑,尤其要忍住眼淚…

再説回來米蘭·昆德拉對Kitsch的準確指認,在二十一世紀全世界的自媒體時代都將更加有意義,這個美麗新世界裡,每個人都在表演、每個人都在自我感動,都像昆德拉小說人物一樣。Kitsch害怕幽默,因此昆德拉在小說中都一以貫之用幽默、用歷史的玩笑去解構那些媚俗的人事,我們大可以也這樣做,解構別人和自己的媚俗,只需要想一想:「人類一媚俗,上帝就發笑」。

在我看到昆德拉去世的消息的前一刻,我正好在里斯本一個觀景台上,我前面有一個老閣樓上面塗鴉著一串文字:❤️ YES,LIFE IS GOOD,我一剎那有一些感動,但馬上意識到自己被Kitsch了,果然,在這串字下面還有一個小小的網址,不用搜索我就知道那是個約砲網站。

所以我那首關於昆德拉之死的詩結尾是這樣寫的:

「是啊,生活是好的,縱然不美

請忘掉城市的小腹上刺青的這串花體字

你的好友在巴黎死去

在里斯本卻活了一百零一次

那又怎樣?他要和你談論大海,大海的沉醉

我知道命運的組合拳不會點到即止

傲然行貓步就好,當你老了

我們仨都是拒絕終敷禮的花花公子」

※作者為詩人、作家、攝影師。1975年出生於廣東,1997年移居香港。曾出版詩集《八尺雪意》、《半簿鬼語》、《尋找倉央嘉措》、評論集《異托邦指南》等。

熱門影音

熱門新聞

- 《慶餘年》第三季張若昀生母「葉輕眉」成劇情最關鍵角色 「她」因2關鍵接演全網看好

- 陳曉新劇搭檔《慶餘年》毛曉彤造型帥爆 陳妍希去年微博發文「這句話」已曝婚變訊息

- 《玫瑰的故事》劉亦菲穿男裝登雜誌帥爆 被問拍親密吻戲的生理反應「這答案」超直接

- 直播/2024國慶煙火在雲林 施放41分鐘史上最長

- 李沁、曾舜晞新劇《七夜雪》首播打趴任嘉倫《流水迢迢》熱度奪冠 卻因3大敗筆罵聲不斷

- 楊洋新劇演展昭同框《一念關山》方逸倫 比對方矮一個頭氣勢全無疑謊報身高

- 【Netflix 黑白大廚】獨家專訪中餐大師「呂敬來」!跟白湯匙「這位」交情最好 不想來台灣開餐廳原因曝光

- 張新成爆紅新劇《捨不得星星》片酬高達7千萬 比女友李蘭迪《流水迢迢》的片酬多3千萬