上報 Up Media

toggle- 最新消息 謝宜容起碼幹掉賴清德半壁江山 2024-11-22 00:02

- 最新消息 投書:立院惡鬥 只會讓更多科技人企業人不敢投身政壇 2024-11-22 00:00

- 最新消息 勞動部稱謝宜容失聯明天不出面 吳母淚控:霸凌太過分、太惡毒 2024-11-21 22:05

- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

- 最新消息 明後兩天各地氣溫回升 北部、東北部18到23度濕涼舒爽 2024-11-21 21:45

- 最新消息 劍橋詞典2024年度代表字出爐 「manifest」反映人們追求身心健康趨勢 2024-11-21 21:43

- 最新消息 為了9萬元勒斃馬國女大生 陳柏諺一審判賠父母逾638萬元 2024-11-21 21:32

- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

面對原鄉處境長期「失語」的李泰祥,未曾讓自己的創作之路因此而滯礙不前。(維基百科)

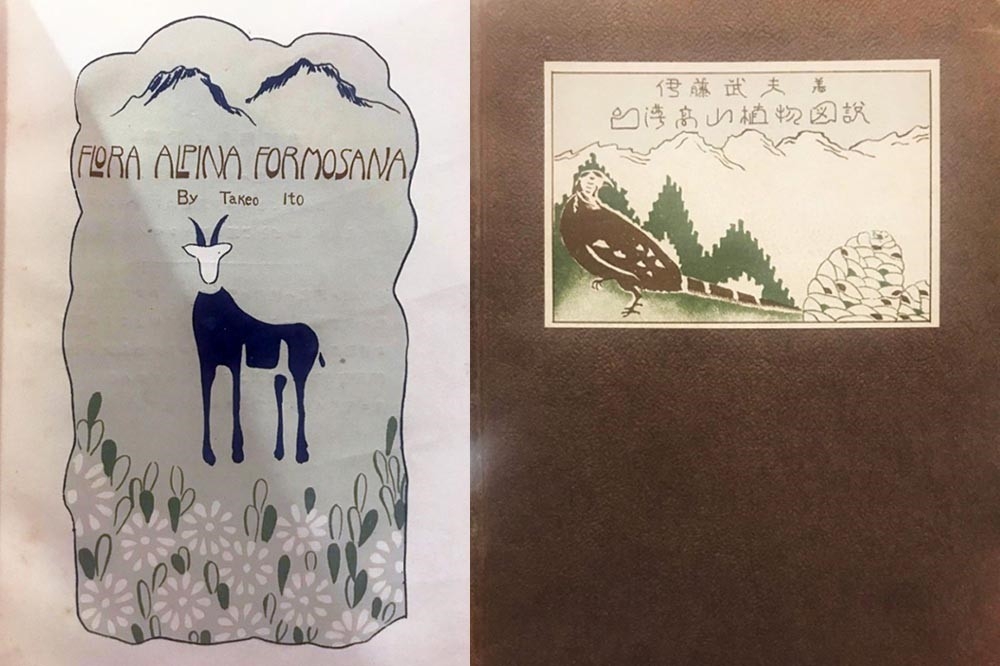

閱讀舊書刊雜誌,不惟可以「鑑古」,甚至還能「知新」。

在台灣古早庶民文化中,「髒話」(F-Word)有時也是親密關係的象徵。

正所謂「見怪不怪」,甚至有些老朋友(當然主要都是男性)只要從見面一開始,就會很自然地在談話裡一直不斷講出「幹X娘」、「靠北」等詞語。對他們來說,這樣的髒話簡直就像是一種「催化劑」般,不僅能夠讓彼此之間更加親近與放鬆,亦是藉此表達促進友誼關係不可或缺的語助詞或口頭禪。

類似情況,同樣也出現在早年在那個原住民仍被普遍蔑稱「蕃仔」、「山地人」的戒嚴時代,膾炙人口的經典民歌〈橄欖樹〉作曲者、出身阿美族的音樂家李泰祥(1941~2014)昔日身邊比較要好的朋友(以及哥兒們),當時總愛開他玩笑、毫不避諱地直呼他為「山地鬼」!

1969年3月,著名樂評人暨專欄作家戴洪軒在《功學月刊》第100期發表〈訪問李泰祥〉專文。(作者提供)

1969年3月,著名樂評人暨專欄作家戴洪軒在《功學月刊》第100期發表〈訪問李泰祥〉專文。(作者提供)

譬如1969年3月,著名樂評人(作曲家)暨專欄作家戴洪軒(1942~1994)便在《功學月刊》第100期所作一篇〈訪問李泰祥〉專文,開頭便寫道:

李泰祥這個山地鬼高我一班,在藝專的時候,我們很少互相交談;每個人都已為先和別人打招呼自己就損失了一點什麼似地。現在我們都認為沒有這個必要了;我們現在知道了一件連小孩子都應該知道的事,這件事情是:裝了不起是沒有用的。

這個山地鬼是在窮苦之中熬出來的,現在,這個以往連陽春麵都時常沒得吃的傢伙,竟然娶了個那麼好的老婆,還生了兒子,住了公寓,實在可以算是一個起碼的奇蹟。

他的太太許壽美以前是他班上的大聲樂家,她曾經替我唱過兩首長歌;山地鬼不寫獨唱曲,真是很奇怪的事。

現在,我坐在這個山地鬼的琴室裡,喝著他的紅露酒(他並不小氣),就這樣和他聊起來。

今天看來,像這樣的暱稱簡直就是帶著一種滿滿的歧視,然而卻是當年他們這幫好友彼此之間在那個備受壓抑的年代「刻意冒犯禁忌」的某種默契與抒發。而李泰祥在這般氛圍下,雖然表面看似不以為意,其實內心卻是充滿了矛盾和掙扎。

都市原住民「失語的一代」

提到原住民的語言文化,1941年生於台東縣馬蘭部落的李泰祥,與1969年出生在台南、今年(2024)七月以首張台語專輯《夜婆》獲得金曲獎最佳台語女歌手的巴奈(Panai),他們同樣皆是屬於都市原住民「失語的一代」。

巴奈自云在六歲以前,卑南族父親和阿美族母親認為學台語才會比較有競爭力,所以只教她講台語,因此台語成為她的第一語言。等到她六歲之後,隨父母回到台東部落生活,這時又因政府強力推行國語政策,巴奈自始都沒有機會學習原住民的族語。

見諸相同處境,身為阿美族原住民的李泰祥,父親李光雄是少數受過高等教育的原住民,母親是埔里人,五歲那年(1945)適逢二次大戰期間,為了躲避戰亂,於是便隨父母移居台北。

起初李泰祥小時候的家境還不錯,父親甚至還能拉得一手優美的小提琴。然而在當時整個社會氛圍歧視原住民的大環境下,父親積極想要將李泰祥教導成「比漢人更像漢人」,因此從小也都不曾學會說阿美族語。

初中時,李泰祥的父親生意失敗,家道中落,此後便開始經歷了一段學生時代的貧困期。二十歲(1961年)從國立藝專音樂科畢業,退伍後兩年(1966)和妻子回到台東老家定居,於省立台東女中與卑南中學度過了一段平靜的教學生涯,同時也在當地組織「山地青年合唱團」,一方面從事音樂推廣,另一方面兼作原住民音樂的田野採集(亦曾協助「民歌採集運動」的李哲洋、劉五男等人,帶領他們進入部落),並舉辦第一屆「新民風音樂會」(1968),發表他改編自山地民歌與福佬民歌為合唱曲與室內樂曲。彼時完全不諳阿美族語的他,甚至還曾向友人訴說:「我始終懷有一個夢想,要把台東建立成為未來中國新音樂的發祥地和樂園」,直到五年後(1971)從台東搬到台北生活。

1977年李泰祥編曲出版《鄉》系列(鄉土民謠)專輯。(作者提供)

1977年李泰祥編曲出版《鄉》系列(鄉土民謠)專輯。(作者提供)

1973年,李泰祥獲得美國洛克斐勒全額獎學金,且應美國國務院邀請,赴加州大學聖地牙哥分校的新音樂實驗中心觀摩研習、發表前衛音樂作品。翌年(1974)自美返台,之後陸續發表管弦樂作品《現象》(1975)並指揮台灣省交響樂團合作首演,以及在台北實踐堂首度結合環境聲景(Soundscape)與人聲演出《雨、禪、西門町》(1976)。

及至1977年,李泰祥擔任編曲、並親自指揮「新格管弦樂團」演奏出版了著名的《鄉》系列(鄉土民謠)專輯,裡頭收錄了新疆民謠〈馬車夫之戀〉、雲南民謠〈小河淌水〉、湖北民謠〈一根扁擔〉、台灣(漢人)福佬民謠〈丟丟銅仔〉〈思想起〉〈草螟弄雞公〉〈農村曲〉等眾多名曲。尷尬的是,在這些唱片裡卻都完全沒有任何一首屬於「原住民族」自己的歌謠!

患有「前衛病」、不帶包袱而流浪的音樂藝術家

回顧早年(1969)戴洪軒在《功學月刊》(第100期)的採訪專文,李泰祥如此娓娓道來、坦然自述其作曲之路:

開頭可以說是幼稚期,模仿一些西洋古典時期和五聲音階的東西。後來脫離那種死板板的模仿;受德步西(Achille-Claude Debussy)的影響。在成功嶺上那段思想上的苦悶期之後,我進到巴爾托克的音樂思維裡。現在我從卡爾.奧爾夫(Carl Orff)的音樂中,得到處理高山音樂的新的啟示。我不再重視貝多芬以後的那些複雜的組織與結構,我需要的是簡單而有力的東西:那種像山地人的血一樣的單純的東西。我現在有兩條路線,一條是:完全的民間音樂的整理,完全是直接的,不用任何的作曲手法來「處理」的;我發現了許多經大作曲家「處理」過的民間的音樂,它們都變了形了,都失去了它們本來的意義了;我要洗乾這些多餘的東西,表現出民間的音樂的真面目。第二條是:聽許多音樂,學許多技術,然後,從其中印證出自己;我想出國走走就是這個意思。從許多外面的東西之中,找出自己在的東西,這可以說是「由外而內」。

由此可知,面對原鄉處境長期「失語」的李泰祥,雖然一直非常在意-很想要找回屬於原住民(文中的「山地人」)自身的文化源頭,但他卻也未曾讓自己的創作之路因此而滯礙不前,反倒更令他能夠放開一切身上的包袱,在困境當中勇敢「突圍」,破除一切「有形的區隔」,不僅跨越了傳統與前衛、古典與流行的界線,更大膽嘗試各類音樂創作型態,乃至鍛造出了狂野不羈、獨樹一幟的「李泰祥風格」。

早年在精神氣質上與李泰祥有著相似的瀟灑性格、素以狂狷浪漫聞名的摯友(及藝專學弟)戴洪軒,日後亦曾在音樂文集《狂人之血》(2014年遠流出版)描述李泰祥「是個患有『前衛病』的人,每天都想搞些與眾不同的事…他的本性一股原始的火焰,一股無法壓制的力量。因為,它愈受壓制,燃燒的慾望就愈強烈,壓制只能成為它的燃料。」

此外,戴洪軒在書中也特別提到,當時在台灣社會上像李泰祥這樣的原住民,每當接受新事物的速度總是快得驚人。他形容李泰祥就像是一個磁場,能夠把外界任何東西都吸收過來,當作自身的一部份。戴洪軒認為,這是因為李泰祥在情思方面並沒有一個至死不變的核心,或是一個至死不變的堅持:他不但沒有家,還是一個不帶包袱而去流浪的人。在藝術的天地裡,這種人確實不多,連日本的作曲家也做不到如此灑脫。

根據戴洪軒的訪談專文記載,當年李泰祥曾以台灣原住民的音樂素材為基礎,寫成了不少「原始」、「狂暴」而又「痴迷」的曲子。甚至他還考慮將這些曲子與舞蹈結合,創作出一部《大神曲》(即日後的《大神祭》),並且要求好友戴洪軒將他的曲子「統合」起來,作成一部有組織的音樂舞劇。

早期「雲門舞集」曾於1976年將部分內容改編為《吳鳳》及《射日》的舞劇配樂。令人惋惜的是,直到他去世之前,李泰祥在其有生之年都未能完成發表這部彷彿欲向史特拉汶斯基(Igor Stravinsky)致敬般、宣稱要將「人類最原始的力量,隱藏在愛慾之中」的巍峨鉅作《大神祭》。

※作者為作家

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管