上報 Up Media

toggle- 最新消息 謝宜容起碼幹掉賴清德半壁江山 2024-11-22 00:02

- 最新消息 投書:立院惡鬥 只會讓更多科技人企業人不敢投身政壇 2024-11-22 00:00

- 最新消息 勞動部稱謝宜容失聯明天不出面 吳母淚控:霸凌太過分、太惡毒 2024-11-21 22:05

- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

- 最新消息 明後兩天各地氣溫回升 北部、東北部18到23度濕涼舒爽 2024-11-21 21:45

- 最新消息 劍橋詞典2024年度代表字出爐 「manifest」反映人們追求身心健康趨勢 2024-11-21 21:43

- 最新消息 為了9萬元勒斃馬國女大生 陳柏諺一審判賠父母逾638萬元 2024-11-21 21:32

- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

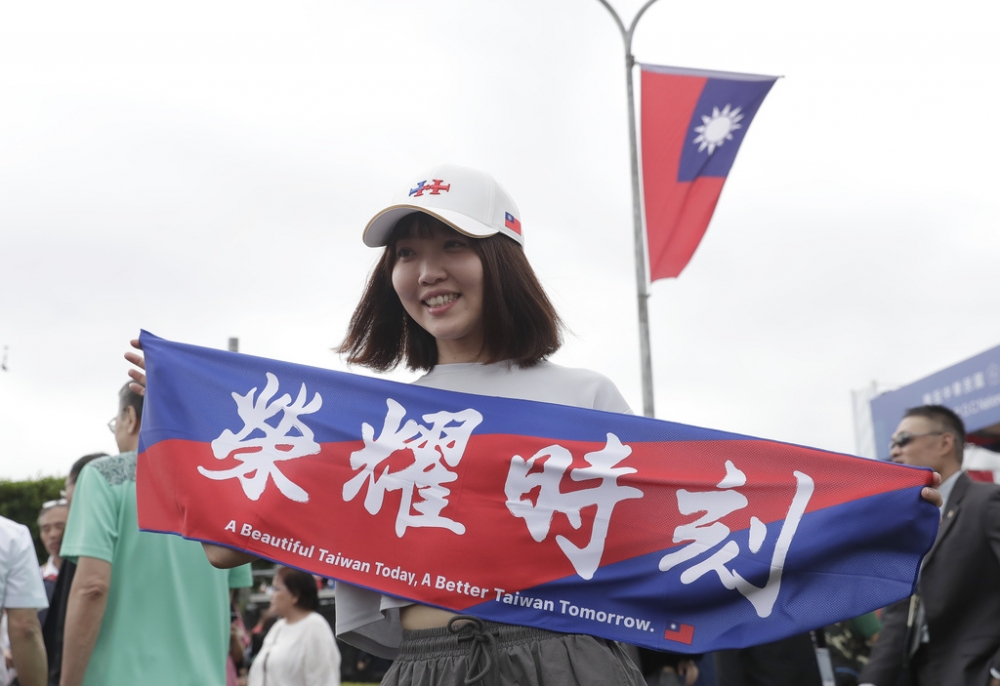

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

台灣情報界要從40年前的「江南案」記取教訓

如果當時的情報局決策者多傾聽局內不同的意見、甚至就是否該「制裁」劉宜良的必要性做坦率的辯詰,那麼「江南案」會是完全不同的故事。圖為江南(劉宜良)。(圖片摘自網路)

四十年前的「江南案」不只改變蔣經國晚年的政治佈局,也改變了當年的台灣情報界,在四十年來的媒體報導及相關研究之下,對於此一事件已有相當多的揭露。

然而四十年後的今日,情報圈內人士仍有著為當年涉案者平反的想法,前國安局官員李天鐸近日出版《江南案拼圖》,強調當年情報人員的犧牲奉獻,指責當年國民黨政府決策者急於跟情報局劃清界限,外交部駐美代表錢復則「挾美施壓」,讓美國聯調局「侵門踏戶」審訊台灣情報官員,而軍事強人郝柏村勢力如禿鷹般入主情報界更桎梏情報界往後的發展。

情報界始終諱言公開檢討「江南案」

回首當年的「江南案」,無論是決定對劉宜良進行「制裁」、挑選「竹聯幫」中人代為下手、事後的處理都突顯出當時情治高層,特別是情報局在處理上的粗糙跟深陷「團體迷思」的盲點,導致「一步錯,步步錯」,不僅讓相關涉案高層被判刑、情報局更面臨被改組整併的惡果,可謂是典型的情報失誤案例。

然而,這些問題始終沒有得到深切的檢討和反省,多年來情報界始終諱言公開討論,導致這些問題依然存在於今日的情報界當中。

筆者不揣冒昧從數個面向加以探討。

黑道分子是可以運用的嗎?

時任情報局長的汪希苓在《忠與過》述及他告訴時任國安局長汪敬煦「黑道分子還是可以運用的!」從日後披露的情況看來,這並不只是汪希苓的個人看法,而是當時國民黨政府的既定政策,從1960年就已經吸納「竹聯幫」成員進入情治系統,到了1984年,國防部長宋長志主持「大陸工作座談」,指示國安局負責「洪門」與「青幫」、情報局負責「竹聯幫」、「四海幫」等社會幫派,從黑社會的途徑對中國進行情報活動。

然而,從國際情報界嘗試吸收黑社會作為情報活動的側翼甚至代理人的歷史看來,除了如俄國、中國等國情報機構能夠以超法規手段軟硬兼施讓黑社會伏首貼耳的為其所用,大部分的案例都是得不償失,甚至被外洩引發醜聞,如1960年代中情局跟黑手黨合作刺殺古巴領導人的醜聞就是一例,同樣的情況也發生在情報局吸收「竹聯幫」的案例。

由於彼此互信不足,使得負責刺殺劉宜良的「竹聯幫」幫主陳啟禮背著情報局留下自白錄音帶作為自保,並且在後續的事態演變中,被「竹聯幫」中人張安樂等人運用錄音帶操作媒體,重挫蔣經國和國民黨政府的形象,更讓情報局付出慘重代價。

對於當時國民黨政府情報界為何作出吸收黑社會加入情報工作的決策,以及其利弊得失,則未見情報界對此有過深切的反省。

情報局深陷「團體迷思」

從情報局「江南案」相關當事人在《江南案拼圖》的回憶看來,對於劉宜良進行「制裁」(暗殺)是「自上往下交辦」、「提出問題、意見多被否決」,顯示出情報局高層深陷「團體迷思」 (Groupthink) 的窠臼,未能集思廣益、辯證,反而做出不合理的錯誤決定,草率的作出除掉劉宜良的粗糙決策,還讓初次吸收的「竹聯幫」負責「制裁」以「考驗陳啟禮等人的膽識」,造成無可挽回的後果。

如果當時的情報局決策者多傾聽局內不同的意見、甚至就是否該「制裁」劉宜良的必要性做坦率的辯詰,那麼「江南案」會是完全不同的故事。

然而,往後的情報界(包括改組後的「軍情局」)是否汲取當年情報局在「江南案」的錯誤,努力的克服「團體迷思」的窠臼呢?

「鋸箭法」式的情報局改組

在「江南案」處理告一段落之後,1985年時任總統蔣經國下令將國防部情報局與特情室整併改組為「軍事情報局」,不再隸屬國防部,改隸國防部參謀本部歸軍令系統管轄。

如果從參與情報局改組決策的時任參謀總長郝柏村在《八年參謀總長日記》的記述,在蔣經國急於擺脫「江南案」陰霾的情況之下,並沒有通盤的檢視情報局內部的問題及管理文化對症下藥,反而是以「鋸箭法」的方式處置:

「繼任局長人選由帶兵官產生,不同意由現在情治人員接任,以期保持客觀超然態度,徹底整頓。」(《八年參謀總長日記》上冊,頁739―740,1985年6月2日。)

但是不少情報中人如李天鐸、龐大為批評這是錯誤的作法,情報局遭到位階下降、重要性大減。不僅如此,郝柏村指派部隊將領出身的嫡系人馬出任軍情局長大肆整肅,將劣質部隊文化帶入局內,更因為這幾位部隊將領出身的局長欠缺情報事務的經驗,一味高壓式的領導風格,對於軍情局造成負面多於正面的影響。

這突顯出當時國安高層未能從「江南案」建立一套檢討機制找出問題癥結,只是以強人意志跟軍方主事者的私心自用,倉促行事。而這樣的決策也改變了往後軍情局的發展。

「江南案」所突顯的問題依然重覆上演

這些在「江南案」所突顯的問題,並沒有因為「江南案」的落幕而得到妥善解決,反而一再的重覆上演。

以2019年國安局私煙案醜聞為例,當時主政者不採納有識者撰文〈私菸案是國家情報體系改革契機〉的建言,去通盤檢視國安局的問題,反而指派部隊將領出身的邱國正擔任國安局長,期望用他來「鎮住」國安局,結果是桎梏國安局的改革和士氣,彷彿是當年蔣經國、郝柏村處理情報局改組的既視感。

在這樣的情況之下,不只是沒有辦法將情報機構導回正軌,還醞釀著下一場情報失誤甚至情報失敗的溫床,「江南案」式的情報失誤仍然會以不同的形式永劫回歸發生在未來的台灣情報界。

情報界是否能坦率面對「江南案」的錯誤?

還有一點必須指出的,那就是情報界是否從人權、轉型正義的角度坦率面對「江南案」的錯誤?日後包括當年情報局涉案者在內的情報界退休人士在談論「江南案」依然是充滿不平,認為「制裁」劉宜良這個「叛徒」是「執行國家交付的任務,何罪之有?」前述提到李天鐸的論點只是最新的例子。這突顯情報界跟台灣主流社會在這類政治案件南轅北轍的認知和分歧,四十年後的今日,這道分歧的鴻溝並沒有得到消弭。

即使不從人權、轉型正義的角度來談,光是從情報事務的角度看來,當時情報界在「江南案」前後的粗糙決策,無論是情報局決策層決定暗殺劉宜良、找「竹聯幫」代為下手、事後層峰倉促改組情報局等環節都充滿問題,當年情報局涉案者認為在「江南案」受了委屈,但是會爆發「江南案」,正是他們在情報作業的錯誤所釀成的結果,這一點只能說咎由自取。

如何開啟跟情報界的對話,審視包括「江南案」在內的戒嚴時期情報界的作為,是關心轉型正義的有識者應該思考的方向,只要這些分歧沒有得到消弭,情報界跟台灣主流社會在轉型正義的分歧和對立就會繼續存在,「江南案」就是一個顯例。

結語

2024年的今日,吾人不禁要質疑,今日的台灣情報界是否從四十年前的「江南案」記取教訓?比如說

―是否能跳脫「為國犧牲奉獻」的意識形態窠臼,坦誠面對轉型正義,包括威權時期跟黑社會交融的歷史或「江南案」的情報失誤等議題。

―是否能夠以「江南案」為鑑,打破「團體迷思」的窠臼,促進情報界結構的多元化和開放的討論風氣,讓情報作為有著更周全的思考和辯詰。

―是否針對情報機構的過失或問題建立完善的檢討機制,讓問題癥結得到有效解決,而不是「鋸箭法」式的處理甚至開錯藥方。

只有在這些問題得到妥適解決,台灣情報界才能真正記取教訓,步出當年「江南案」的陰影。

※作者為情報體系觀察者

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管