上報 Up Media

toggle- 最新消息 謝宜容起碼幹掉賴清德半壁江山 2024-11-22 00:02

- 最新消息 投書:立院惡鬥 只會讓更多科技人企業人不敢投身政壇 2024-11-22 00:00

- 最新消息 勞動部稱謝宜容失聯明天不出面 吳母淚控:霸凌太過分、太惡毒 2024-11-21 22:05

- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

- 最新消息 明後兩天各地氣溫回升 北部、東北部18到23度濕涼舒爽 2024-11-21 21:45

- 最新消息 劍橋詞典2024年度代表字出爐 「manifest」反映人們追求身心健康趨勢 2024-11-21 21:43

- 最新消息 為了9萬元勒斃馬國女大生 陳柏諺一審判賠父母逾638萬元 2024-11-21 21:32

- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

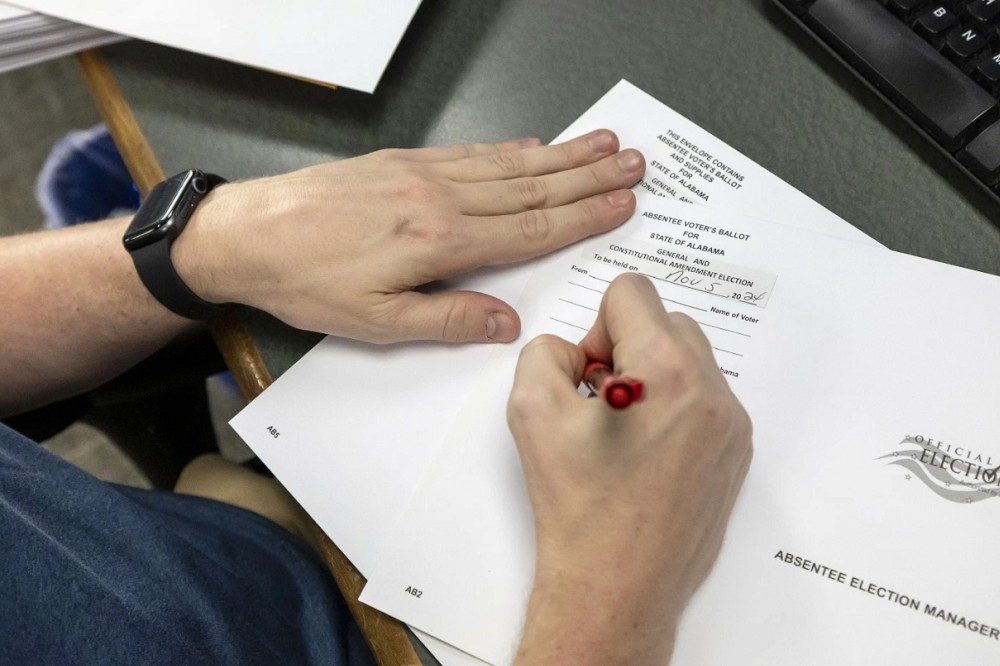

美國民主與威權的對抗,實質上是人民意志與科技權力的對決。(美聯社)

到目前為止,美國2024年總統選舉仍然勝負難料。這場角力的結果,將不僅關乎選票與政策,也撕裂著美國社會,並且攸關美國民主體制的基本道德根基與治理體系。

近年來,由矽谷科技億萬富豪組成一個非正式的政治聯盟,並且日益表現出他們對美國民主體制的反感與蔑視。《大西洋月刊》近期的一篇文章,作者布魯克·哈林頓(Brooke Harrington)以「超級富豪兄弟會」(broligarchs)一詞,描述這些超級富豪已建立類似兄弟會的特殊關係與寡頭政治,與我們所熟知的民主理念背道而馳。

提出「超級富豪兄弟會」一詞的哈林頓是美國社會學家,長期研究超級富豪與離岸金融。她指出,這些億萬富豪認為自己擁有獨特的「主權」,藉由全球金融市場和龐大財富來對抗國家體制的約束,甚至認為國家只是他們所操控的工具。哈林頓在《無邊界的資本》(Capital Without Borders: Wealth Management and the One Percent)這本書中描述了「離岸財富管理」系統如何讓這些人避稅、逃避監管,並以此逃脫民主治理對個人資產和行為的監控。這些人不僅擁抱「資本至上」的邏輯,更渴望構建以權力為核心的威權治理模式,藉此在全球建立屬於自己的「新秩序」。

矽谷反民主「超級富豪兄弟會」的崛起

在這場民主對抗威權的戰役中,彼得·蒂爾(Peter Thiel)、馬克·安德森(Marc Andreessen)、伊隆·馬斯克(Elon Musk)等矽谷巨頭積極扮演著「新右」(New Right)運動的關鍵角色。這些科技巨頭藉助財力和話語權大力支持反民主的政治候選人,以期將權力更集中在私人財團的掌控下。

這些科技大亨們不滿於民主制度的限制,認為他們的財富與創新能力應該賦予他們無限的自由。他們厭惡稅收、科技監管和媒體監督,甚至公然支持反民主的政治理念。正如蒂爾所言:「我不再相信自由和民主是相容的」。他們的目標是創建一個由科技大亨掌控的國度,不受現行法律和規範的約束。

過去的例子顯示,這些巨頭支持的政治人物會積極回應他們的需求。例如,馬斯克計畫向支持川普的政治行動委員會每月捐助4500萬美元,雖然此後他否認此一承諾,但仍公開表態支持川普。這些富豪與傳統的共和黨右翼建立緊密連結,並深刻影響著共和黨內部政策走向。他們特別看重擁有反政府立場的政客,例如共和黨副總統候選人萬斯(JD Vance),透過持續的資金支持,為其提供強大後盾,試圖藉由這樣的「代理人」實現其反民主的野心。

離岸財富管理的「隱形帝國」

哈林頓的研究揭露了財富管理體系如何成為少數億萬富豪超越國家法律之外運作的工具。這種全球性避稅策略不僅將稅負轉嫁到一般民眾,也侵蝕了民主國家運作所需的公共資源。這類超級富豪相信自己「凌駕於國家之上」,甚至如蒂爾般幻想著成為「有主權的個人」(The Sovereign Individual)。這種極端個人主義的「新封建主義」觀念,潛藏著摧毀民主體系的隱患。哈林頓即形容,離岸財富管理的「隱形帝國」成為一種新殖民主義,其所帶來的不僅是經濟不平等,更對民主國家的治理結構構成嚴峻挑戰。

除了哈林頓,《衛報》知名女記者卡洛爾·卡德瓦拉德(Carole Cadwalladr)以其敏銳的新聞洞察,揭露了當代科技巨頭如何影響社會、操控言論以及對民主體制的潛在威脅。在最近的兩篇專欄文章中,她深入分析馬斯克等科技億萬富翁的行徑對全球政治和言論自由的影響。

在一篇文章中,卡德瓦拉德揭露馬斯克如何利用平台影響輿論。她指出,「擁有自己的全球發聲平台的好處就是:可以控制誰的言論被聽到」,而馬斯克正是利用這樣的影響力來操作公眾對真相的認知。她對這種權力集中於少數科技巨頭深感憂慮,並指出這樣的言論操控手段不是真理,而是用意識形態包裝的「自私謊言」 。

在另一篇文章中,卡德瓦拉德分析馬斯克在今夏英國騷亂期間的角色並提出警告。她指出,馬斯克的行為無異於為未來(也就是現在,在美國大選前的關鍵時刻)在美國進行類似操控進行試驗。她擔心,這些科技巨頭今後將繼續以「自由」(甚至可能煽動暴力)挑戰民主。

億萬富豪的意識形態:技術至上與威權政治

科技巨頭的這種威權思想在實際操作中展現得淋漓盡致。正如克魯曼(Paul Krugman)在《紐約時報》撰文指出,這些億萬富豪對「技術至上」與威權政治的擁抱,已經達到自我催眠的地步。這種近乎病態的優越感,使得他們認為美國的民主治理體系只是一種不必要的「負擔」,反而成為限制自身權力的障礙。於是,「超級富豪兄弟會」透過對川普、萬斯等政治人物的資金支持來推動「技術官僚」式的威權治理,以求解放「自由市場」。

彼得·蒂爾和他的支持者更在過去數年間積極宣揚「後民主」主義,主張建立一個由精英階層控制的國家。這種觀點尤以蒂爾在矽谷創業界擁有的廣泛影響力為支撐,並且吸引眾多年輕的科技業新貴,成為了「新右」運動的一部分。這種以數據和技術控制的威權主義,隱隱呼應柯蒂斯·雅爾文(Curtis Yarvin)提出的「黑暗啟蒙運動」(Dark Enlightenment),主張拆除現有民主體系,甚至鼓勵「去民主化」。特別是他們與雅爾文等人密切合作,共同提出一種新的政治秩序——「網絡政府」(network state),主張將國家劃分為由企業主導的獨裁政權,並將民主徹底邊緣化。

技術反動主義與「新右」運動

這種新右的威權政治思潮並非單一的極端主義表現,而是受到越來越多科技億萬富豪青睞的「技術反動主義」。他們將技術視為推動威權控制的工具,例如雅爾文提出的「拼圖式國家」概念,認為國家應拆分成小型獨裁實體,並由企業主導治理:矽谷「技術官僚」將藉由掌控數據和資本,直接影響民眾的日常生活,以科技支配取代現有的法律與社會機制。這些「國家」也無需理會公民的意見,只需服從企業的意志。蒂爾和安德森甚至計畫在宏都拉斯和地中海打造這樣的實驗性城市,作為他們理想中的「企業政權」的原型。這些計畫若付諸實行,將徹底顛覆既有的民主秩序,取而代之的是由科技巨頭控制的極權國家。

與此同時,蒂爾與馬斯克長期栽培的政治新秀萬斯,雀屏中選取得副總統候選人資格一事,無疑更強化了此一「技術反動」的政治實踐機會。萬斯不僅公開支持雅爾文的極端思想,甚至提出所謂「去納粹化」的策略,主張清除行政體系中的進步勢力,以「自家人」取而代之。這種強烈的「反左派」意識,讓「新右」不再止於保守運動的一環,而是有備而來,為的是「重塑美國政治體制」。

資本至上、技術威權與民主的未來

這些「超級富豪兄弟會」對加密貨幣的迷戀更是他們反民主、反體制行動的一部分。加密貨幣的去中心化特性成為億萬富豪們反對國家監管、挑戰貨幣政策的武器。正如《紐約時報》的分析指出,萬斯在參議院推動的立法草案企圖放鬆對加密貨幣的管制,而這實際上是為加密貨幣產業護航,背後也隱含億萬富豪對傳統金融體制的蔑視。

值得注意的是,這些富豪對美國的共和體制充滿不屑,這種情緒與他們的「技術解放」論調密切相關。這些人普遍認為,擁有財富與科技權力便應享有無限的自由,甚至「在地球無法生存」時他們還要設法逃往火星。他們視民主監管為一種「低效能」的束縛,認為權力理應掌握在少數精英手中,而非由普通選民決定。

美國民主與威權的對抗,實質上是人民意志與科技權力的對決。這場戰爭正如哈林頓所警示的那樣,倘若任由這些科技官僚的反民主思想蔓延,美國乃至全球的民主制度將面臨更嚴重的侵蝕與瓦解。矽谷「超級富豪兄弟會」無異於一股反民主的強大力量,其深層意涵直指人類治理的未來。如果民主無法有效制約這些新興巨頭的權力,那麼現代政治的「技術化威權」將成為取代傳統民主的新常態。

面對這樣的挑戰,美國的民主未來正站在十字路口。諾貝爾經濟學獎得主戴倫.艾塞默魯(Daron Acemoglu)兩個月前撰文警告,唯一能抵抗這些威權威脅的力量,依然是美國選民與公民社會。他們必須透過選票支持那些真正致力於捍衛民主價值的候選人,並積極參與社會運動,抵制威權主義的擴張。

美國的民主曾經多次面對挑戰並成功存續,但當前的威脅前所未有。如何守住民主這道最後防線,如何防止美國淪為科技大亨與威權主義者的遊樂場,11月6日揭曉的這場選舉結果,不僅關乎美國、也攸關全球民主的未來。

※作者為中正大學傳播系教授

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管