上報 Up Media

toggle- 最新消息 【世棒四強賽】「日本 vs. 中華隊」今晚6點開打 最新運彩賠率曝光 2024-11-23 10:33

- 最新消息 避險基金經理人班森特 獲川普提名出任財政部長 2024-11-23 10:14

- 最新消息 永豐餘生技體現 「真食物更有好味道」 為環境帶來永續未來 2024-11-23 10:00

- 最新消息 無限導彈!《聯盟戰棋》14.23陣容推薦:6前哨大頭,必選T0增幅一次看! 2024-11-23 09:30

- 最新消息 【世棒四強賽】愛台灣!潘傑楷主動提出穿「Taiwan」衣服出席記者會 網友全讚爆 2024-11-23 09:00

- 最新消息 2024 桃園仙草嘉年華浪漫登場!紫爆花海搭摩天輪樂園打卡點超夢幻 2024-11-23 09:00

- 最新消息 江雅綺:外送員的保障在通過「外送員專法」 2024-11-23 07:00

- 最新消息 投書:速修考績法 杜絕公部門職場霸凌 2024-11-23 07:00

- 最新消息 香港形格勢禁犧牲者眾 台灣主權獨立猶有可為 2024-11-23 07:00

- 最新消息 匹夫不可奪志 2024-11-23 07:00

中國外來技術的傳播途徑不只內亞,「海上絲綢之路」與「西南絲綢之路」都在技術傳播上發揮重要作用。(絲綢之路路線/維基百科)

在中國乃至華人社會,偏激的史觀與史論都很受歡迎,個中多少帶有獵奇、反權威、政治情緒的緣故。在中外文明對比的領域,這些現象並不罕見。

一方面,有人為「愛國主義」誇大中國文化,貶低西方文化,比如有作家宣揚「希臘歷史都是僞造的」。另一方面,亦有人則貶低中國文化。寫書出版是言論自由,而且這樣的書在兩極分化的市場,確實能大賣取得商業上的成功。

但無論對讀者(尤其對不熟悉題材又缺乏批判性思維的讀者),還是對歷史本身,都稱不上是一種負責的態度。其實,東西文明交往,誰比誰優越之事,大抵要以平常心看待,不能偏要像小孩子那樣鬥氣走極端。比如主張希臘歷史僞造論者就說,寫作的原因是氣不過(受西方蠱惑的)中國疑古派質疑中國歷史,所以也要寫一部質疑希臘歷史的書,這就非常要不得。

中國文化傳統上有自大症,認爲自己是世界中心,看不起「四夷」。這種錯誤的自大觀是客觀事實,需要予以指出、糾正與批判。但是有人反其道而行之,從自大變成「自小」,也同樣不值得稱道。最近有人認爲中國是一個文明低地,全靠「内亞」才能進步,提出所謂「内亞秩序主導東亞」。筆者雖然沒有看過這本書,但也曾閱讀過其一些文章,而且從出版人的推廣文稿看,問題不少。

中國真是一個文明低地?評價一個文明的標準是什麼?翻開任何一本主流的討論文明史的教科書(如Philip J. Adler, World Civilizations),總不外乎生產力、政治秩序、宗教、文字、文學藝術、科技、工程建築等方面。如果世界上只有兩個國家,一個叫中國,一個叫「外國」,中國確實不如「外國」。但公平一些,把中國與其他各種文明分開比較,中國並不太遜色(當然也不是第一)。

有人為了貶低西方文化,進而宣揚「希臘歷史都是僞造的」。(希臘神殿遺跡/維基百科)

有人為了貶低西方文化,進而宣揚「希臘歷史都是僞造的」。(希臘神殿遺跡/維基百科)

有成就 只是沒產生出「科學」

首先,把中國看做區域中心,不是中國單方面的意淫,存在堅實的歷史基礎。中國周邊一些國家也是或多或少這麽看,朝鮮與琉球一向把中國視爲天朝上國,日本與越南也深受中國文化影響,漢字與儒家成為這些國家的傳統,中國與這些地區一起構成國際上公認的「中華文化圈」(Sinosphere),是世界幾大文化圈之一。

其次,在古代,一個文明體系是否強大的最重要標誌首先是生產力,而衡量生產力的重要標誌就是人口。從純生物界的角度,物種唯一的目標就是把自己的基因傳下去。套用類比這種達爾文主義的邏輯,一個民族人口越多就越能説明其成功。在人類社會中,只有社會生產力達到某個發達的程度,才能養得起這麽多人。

中國(本部,即漢人聚居地)乃至整個東亞,是世界上人口最稠密的地方。在工業化社會之前(清朝中期),中國本部已經達到數億人口。但漢人人口位於世界前列,並非只是近代的事。漢朝時,中國人口已經達到約6000萬;宋朝時,中國人口已經接近1億,在當時都位居人口前列。目前,漢人還是人口最多的民族。這些都是無可否認的事實。

第三,中國不但人口衆多,還能長期維持一個較穩定的政權(秦朝以後,中國朝代以宋朝最長,達319年)。在前工業化時代,這需要很強的管理與組織能力,也是文明程度的一個體現。與中國人口在同一數量級的國家,能維持如此長的穩定政權的並不多。比如印度(包括印度巴基斯坦與孟加拉)地區,人口上可以與中國媲美,但英印政府建立前從來沒有形成一個一體化的國家。

可以與中國(漢朝)相比的,大概只有羅馬而已。中國較爲穩定的政體,與中國很早就發展出一套禮儀系統有很大關係,這種儒家思想家設計出來的政治思想體系,至今還影響中國。儒家不是宗教,卻起到宗教在其他大部分社會中起到的功用。

第四,語言與文字是一個國家是否文明興盛的重要指標。從甲骨文算起,中國出現文字有3000多年,說到歷史上留下古籍文字之多,大概沒有一個國家可以與中國相比。類書《永樂大典》有3.7億字,叢書《四庫叢書》有8億字。這都是驚人的成就。這還不包括數量浩大的方志、家譜、公文、檔案等一般性文字資料。

第五,大型工程也是一個古國文明程度的體現。中國有舉世聞名的萬里長城、秦始皇陵、紫禁城等大型建築,又有都江堰、鄭國渠、大運河等大型水利工程,與其他文明相比並不遜色。

第六,科技方面,中國也有出色的成就。有人質疑:很多重要的物件、器具或技術,都不是中國自己發明,足見中國是文化低地。其實,中國有「四大發明」,其中「三大發明」印刷術、指南針與火藥的說法在西方早在培根時代就提出來了;20世紀,英國人李約瑟又加上造紙術(右圖:金剛般若波羅蜜經是已知最古老的印刷書籍,在西元868年出版/維基百科)。客觀而言,以人類社會的貢獻,造紙術堪稱四大發明之首:沒有廉價的紙張,就無法大量印刷,知識就只能掌握在少數精英手裡,這就是歐洲近代之前的情況。

第六,科技方面,中國也有出色的成就。有人質疑:很多重要的物件、器具或技術,都不是中國自己發明,足見中國是文化低地。其實,中國有「四大發明」,其中「三大發明」印刷術、指南針與火藥的說法在西方早在培根時代就提出來了;20世紀,英國人李約瑟又加上造紙術(右圖:金剛般若波羅蜜經是已知最古老的印刷書籍,在西元868年出版/維基百科)。客觀而言,以人類社會的貢獻,造紙術堪稱四大發明之首:沒有廉價的紙張,就無法大量印刷,知識就只能掌握在少數精英手裡,這就是歐洲近代之前的情況。

中國科技對世界的貢獻當然不止四大發明。李約瑟的開創性著作有些不嚴謹的地方,盧錫嘉編著的《中國科學技術史》中有詳細的討論。中國不及西方文明的一點是中國沒有產生出「科學」,但歸根到底,能產生科學的只是西方文明,其他各種文明也沒有產生科學。

至於有人列舉的從外輸入的技術,其不少例子都有偏頗。本人對科學技術史略有認識,這裡列舉幾個分析。

未必就是「技不如人」

比如,有質疑中國人現在的主食「為什麼詩經裡的小米直到唐宋,才漸漸被外部來的水稻替代,成為中國人的主要食物?」這裡說的「外來的水稻」是指高產(一年收穫兩季)的占城稻(占城在現越南南部)。

古人所發明的技術,特別是農業與畜牧業,與其分布的地區有很大關係。比如説農業,兩河流域率先種小麥,中原地區的華夏人率先種小米,華南與中南半島的百越人率先種水稻,中美洲人率先種玉米,南美洲人最先種馬鈴薯。這些都是因爲他們生活的地區存在這些可種植的物種之故。

同樣,要提高種植的產量以前靠雜交技術,但如果沒有原材料,再好的技術也不過巧婦難爲無米之炊。原材料的來源同樣高度依靠地區與一些運氣。現代的袁隆平之所以能雜交出高產水稻,就是因爲他在海南島找到高產的野生品種。因此,古代優良品種占城稻不出現在中國是很正常不過的事。占城稻也不產生在占城,它原產孟加拉國與緬甸之交的地區,占城人引入再傳到中國。這與那個地區的文化是高還是低以及人種優劣都沒有太大直接關係。

小米長期是中國人的主食,中原地區大概到13世紀還是以小米爲主。按照現在的口味標準(古人可能也差不多),小米的口感不如小麥與水稻,產量也不如水稻高(特別宋朝引入占城稻以後),於是不再成為第一主食(但現在在中國北方、印度與西非還有相當大的食用人群)。但這是否就意味中國「技不如人」?讀者自可判斷。

所謂的「内亞輸出論」

同樣,馴化動物也與地理位置高度相關。比如馬,原生於歐亞大草原,自然是歐亞大草原的民族更有機會率先馴化馬匹。你不能指望沒有野生馬的南美人能馴化馬。

比如,又有質疑「梁武帝整個國庫,竟然不夠購買一隻中亞的薩珊系玻璃碗」,從而得出結論:東亞技術層面的落伍,也以此作爲「内亞輸出論」的證據之一。

中國在玻璃技術上確實較爲落後。雖然從周朝開始,中國也能製造(不甚透明的)玻璃,但中國古代玻璃的用途只限於飾物。可是,觀乎外國的玻璃用途,在用玻璃製作透鏡(14世紀)等「非透明玻璃不可」的器物出現前,玻璃的用途也只限於容器與飾物。在中國,陶瓷工藝同樣足以製作容器。中亞的玻璃容器之所以貴,完全是因為它屬於奢侈品之故,而不是因爲中國當時「非要玻璃容器不可」。把中國玻璃不如波斯作爲證明中國比波斯落後的證據(之一),是否能站得住腳,讀者也自有公論。

這種觀點也常常強調「中國軍事技術的西來」,並把這些引進的軍事技術都歸功在「内亞」。不得不說,同一作者的「内亞」概念經常在變,有時指「長城和阿爾泰山以西的中國穆斯林地區,即新疆行政區的大部分;繼承前蘇聯的中亞各共和國;高加索地區;巴基斯坦、阿富汗和伊朗的呼羅珊地區。」如果嚴格依照以上定義,在以上提到的玻璃例子,薩珊波斯顯然屬於與「内亞」不同的文明(呼羅珊在伊朗東北部,薩珊波斯中心地區是伊朗西南部)。

追溯玻璃的發源地在美索不達米亞,更不可能被歸在「内亞」。在另一篇文章中說到成吉思汗「侵略」内亞,看來「内亞」也不包括蒙古;但同時「北方草原上的回鹘人」又被他視爲「内亞」的代表。似乎真要滿足作者對所謂「内亞」描述,必須把地理範圍擴展到東起滿洲,西到多瑙河畔(即歐亞大草原),甚至南到波斯灣的廣大地區不可,問題是這麽廣大而且異質的地區,真的存在單一的「内亞秩序」嗎?

若按照「狹義」内亞,作者所謂「從内亞傳過來」的軍事技術,大部分都不原產於「内亞」,「內亞」最多算是傳播途徑。比如,馬拉戰車(chariot)起源於美索不達米亞;最早的騎射技術(mounted archery),起源於亞述帝國;極大提高騎射能力的馬鐙,其雛形起源印度,現存最早的雙腳馬鐙實物還出土於中國。

被忽略的中國軍事成就

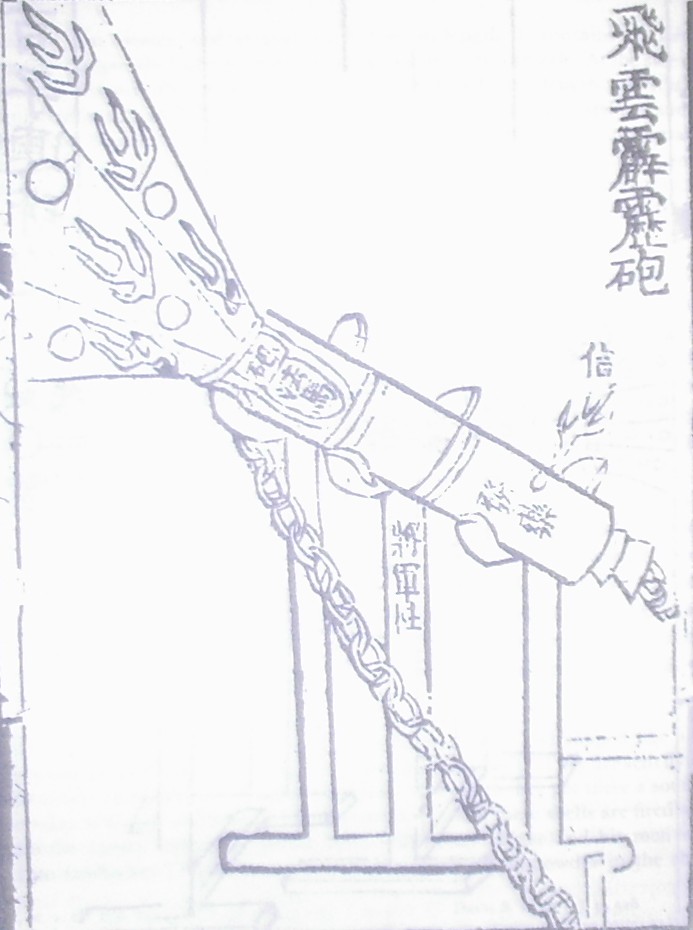

至於作者說「有了火砲騎兵,才有明清」,其實最早的火藥與火器都出現在中國,11世紀中期宋朝的《武經總要》中就有火藥的配方,北宋末年,宋人已經有使用爆炸型火器「霹靂炮」的實例。(其實,中國外來技術的傳播途徑也不只內亞,「海上絲綢之路」與「西南絲綢之路」都在技術傳播上發揮重要作用,比如占城稻就是通過海上絲綢之路傳播的。)中國軍事上有很多成就都被作者忽視了。

至於作者說「有了火砲騎兵,才有明清」,其實最早的火藥與火器都出現在中國,11世紀中期宋朝的《武經總要》中就有火藥的配方,北宋末年,宋人已經有使用爆炸型火器「霹靂炮」的實例。(其實,中國外來技術的傳播途徑也不只內亞,「海上絲綢之路」與「西南絲綢之路」都在技術傳播上發揮重要作用,比如占城稻就是通過海上絲綢之路傳播的。)中國軍事上有很多成就都被作者忽視了。

以「正宗」的漢人朝代,秦漢、宋、明等為基礎討論,秦朝對匈奴有優勢;漢朝最終攻滅了匈奴;宋朝是抵抗蒙古擴張的硬骨頭之一;明朝對北元、蒙古與中國東北地區(滿洲)都長期擁有武力優勢。漢人除了發明火器之外,還發明了衆多軍事技術,包括火器時代前最強力的遠距離武器弩,多層皮甲與頭盔等,以孫子兵法為代表的軍事思想更到今天還有實用價值。

説白了,古代技術都在不斷的改進與交融,沒有哪個技術能完全歸功於一個人、一個國家或某一地區。各種文明彼此流通交融,才造就這些技術逐漸進步。古代中外每次大規模交流事件都能造就一批新技術改良,這正是技術進步的一種模式。

更何況,軍事只是文化的一個方面,武力強弱,豈能代表文明高低?斯巴達打敗雅典,馬其頓打敗希臘,野蠻人滅了羅馬,有誰會認爲前者都比後者文明程度高?一些武功輝煌一時的民族和國家,到頭來連文字記錄也寥寥,還必須依靠考古發掘出一兩塊碑文才能研究其歷史。他們的文明程度真比留下渺如煙海的文獻的民族要高?

研究歷史的人多少肩負一定的社會責任。在現在講求「誰掌握過去,誰就掌握將來;誰掌握現在,誰就掌握過去」的年代 ,歷史的論述能很大程度影響現實生活,歷史學者的責任還相當不小。中國歷史地理的奠基人譚其驤先生強調「學術之趨向可變,求是之精神不可變」。生活在自由世界的學者,有必要把歷史如實地寫出來,並予以恰如其分的分析。

何為恰如其分?像胡適之先生所言「有幾分證據,說幾分話;有七分證據,不能說八分話。」很多時候,學者爲了敍述完整的需要,在證據基礎上不得不加上一些雖然合理,但缺乏事實支持的推論,還務必令讀者明白,這只是一種推斷。總之,對被誇大的歷史,要進行糾正,但矯正的目的是為了還原,而不是貶低。這才是值得稱許的態度。

※作者為旅美學者

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 陳妍希與陳曉鬧婚變疑復合 她素顏與閨蜜聚餐模樣超清純全網夢回《那些年》

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相