上報 Up Media

toggle- 最新消息 快訊/普瑞弗斯特成為第一位美國籍教宗「良十四世」 2025-05-09 01:33

- 最新消息 快訊/梵蒂岡西斯汀禮拜堂白煙升起 新教宗已選出 2025-05-09 01:11

- 最新消息 【內幕】祝文宇搖身變媒體大亨陷炒股官司 檢方殺雞儆猴劍指張高祥? 2025-05-08 22:40

- 最新消息 涉「死亡連署」案 國民黨基隆黨部主委吳國勝聲押獲准 2025-05-08 22:40

- 最新消息 【懶人包】白沙屯媽祖5/11回鑾 交管、接駁資訊一次看 2025-05-08 22:10

- 最新消息 巴基斯坦擊落軍機消息滿天飛 印度官方反駁:假消息 2025-05-08 22:03

- 最新消息 巴基斯坦外長證實 巴國空軍使用殲-10CE擊落5架印度戰機 2025-05-08 22:02

- 最新消息 Netflix大改版!電視介面升級 手機AI搜尋、短影音推薦同步上線 2025-05-08 21:35

- 最新消息 柯建銘睽違1月「滿血回歸」 立院協商拍桌吼韓國瑜:叫小卡賀欸 2025-05-08 21:05

- 最新消息 國民黨台南市黨部狂抄連署「每份3元」 副主委20萬交保 2025-05-08 20:54

犯罪剖繪是司法心理學裡面非常迷人,也可以說是特別黑暗的一塊。(湯森路透)

司法科學:目的與界限

(承上篇)所以,在司法跟科學交會的地方,也就是司法科學,它同時必須要適用這些限制。前面提到,司法程序包含偵查到審判,當科學應用在裡面的時候,就會出現不同的偵查科學跟審判科學。當科學被應用在偵查科學裡面時,標準其實是比較寬的。

《破案神探》(1996/2017)的作者約翰.道格拉斯(John Douglas),他曾經當過美國聯邦調查局(Federal Bureau of Investigation, FBI) 行為分析小組(Behavioral Analysis Unit, BAU)的主管,也是資深特別探員,他曾經說:如果到最後沒有方法的話,我們其實動用靈媒也在所不惜。

如果上網去搜尋去「靈媒+犯罪」,同樣可以發現很多新聞。《紐約時報》甚至曾經列出十大喜歡使用靈媒的司法區域。聽起來好像很不可思議,可是對美國來說有兩個主要問題,第一個因為美國地廣人稀。1995到1998年我在美國念書的時候,開車經過紐澤西都會覺得,如果我死在這裡大概一年之內都不會有人知道。一條路、森林、沒有人,只有松鼠。所以很多時候,當警方沒辦法的時候,任何手段只要能找到結果,就可以用。

因為最主要是為了開展偵查方向。著名的Ted Bundy號稱犯下了至少20幾起殺人案,但警方認為至少失蹤有逼近100個人,也就是受害者可能逼近100人,這裡面大部分根本連屍體都找不到,或者受當年的科技所限制所以找不到。

也就是說,偵查科學的第一個原則在於「開展偵查方向」,自然就不需要所謂極度嚴格的科學方法。因此,靈媒、水晶球、占星師都可以用,只要能幫助我找到兇刀、血衣、屍體的,都可以用。並不會因為是透過占星術找到了就變成不能用,因為兇刀就是兇刀,血衣就是血衣,屍體就是屍體,沒有問題。

另外,偵查科學要盡快排除跟案情無關的因素,因為人的記憶,會隨著時間而衰敗、淡化、扭曲、甚至完全不見;犯罪現場的跡證會隨著時間而毀損、滅失、終究完全無法辨識。

時間是發現真相的大敵。通常跑一個指紋,7天到15天或者更久是很正常的事情,並不像CSI影集演的那麼神速。工具痕(tool mark)、微物跡證(trace evidence)也都不是像在電視影集中看到的,一發現就可以立刻比對出結果;現實中更不可能出現檢察官或CSI人員配槍去現場或者被壞人襲擊的情況。

因此,在偵查科學中,它可應用手段的範圍是比較寬而少限制的,目的是為了盡快釐清案情、排除不相關的人。所以測謊、DNA檢測、微物跡證、靈媒搞不好都可以當成偵查的手法。

然而,當程序進入審判階段的時候,那就完全不一樣了。審判程序的證據限制,理論上非常嚴格。偵查階段發現的大量事實,進到法院的時候,如果法院嚴格遵守證據法則的話,最後可能只被排除到剩下一點點;這就是為何在美國進行訴訟時,專門依法處理證據排除與否的證據庭(evidence hearing)往往是審理前的決勝點。

所以很多時候社會大眾在罵法官說為什麼這些東西不用、不調查,大家必須要考慮一件事情:既然法官受到必須要維持中立性與科學性的訓練,就一定要有所取捨。法官知法用法,受法拘束;如果知道取得證據的方法有問題,就不能故意去用它。這是偵查科學跟審判科學很不一樣的地方。

因此,綜合前述,司法科學體系包含偵查與審判科學。而偵查科學常見的方法就如鑑識科學,比如法醫學也包含在內。

台灣的法醫有兩種,一種有醫師資格、病理學醫師資格,一種則沒有醫生資格;在美國也是類似的情況。美國包含兩類:法醫(medical examiner)與驗屍官(coroner),一般而言驗屍官就不需要有醫學博士或醫師的資格,這並不是特別奇怪的事。

問題是:台灣的法醫或相關領域人士有一些常上各種節目,僅根據刀數與傷口的深度,就能夠判斷出行為人是不是「喪心病狂」。這在科學法則、證據法則以及倫理層面都有非常嚴重的問題,因為這種推論方式,已經幾近於靈媒了。

事實上這已經是僭越專業,跨界到進入另一個專家的領域去提供個人意見。這樣的推論過程與結論,並不符合科學的原則。在刑事犯罪剖繪,也很容易出現類似的狀況。事實上,刑事犯罪剖繪本質上應該是一門科學,而且是一門嚴謹的科學。

可是到目前為止,相關的著作與影片太多,例如《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)、《紅龍》(Red Dragon)、《犯罪心理》(Criminal Minds)、《破案神探》……等等,讓人覺得刑事剖繪好像很神,從而忽略了事實上刑事犯罪剖繪必須要是一個要求非常嚴格的科學這件事。

審判科學(trial science)的標準,就更嚴格了。例如,司法行為科學在審判中常被問到的相關問題是:這個人有沒有能力做某件事情?他有沒有能力被問?他能不能理解這個內容?他有沒有能力給自白、自己告訴你犯罪的經過?他能不能接受審判?他能不能為這個犯罪負責任?常常在台灣爭議很大的問題就是:為什麼他不用負責?為什麼要花錢養這些人?這些都是在科學裡面會討論到的議題。

四、司法行為科學

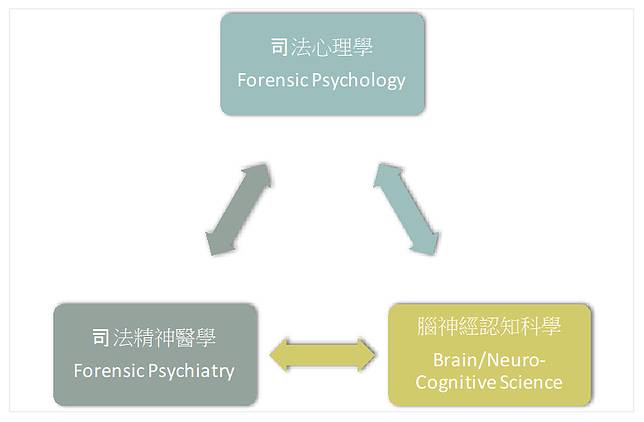

犯罪剖繪是司法心理學裡面非常迷人,也可以說是特別黑暗的一塊。然而,我們必須從科學觀點出發,回到更基本的層級去介紹與理解。司法行為科學主要包含三大塊,第一個是心理學在司法場域的應用,例如,記憶、陳述、視覺、或精神疾病的問題;以及司法精神科學、腦神經認知科學等。這三塊是司法行為科學主要的範圍,而這些也都受到司法與科學兩邊的基本原則的拘束。

因此,當看到這些「科學證據」進入法院的時候,第一個要問的問題仍然是:它真的是科學嗎?還是偽科學?第二個則是:它的方法合乎正當法律程序嗎?這同樣是每一個民主國家都必須要問的問題。

五、犯罪剖繪:行為證據分析

簡史:現代剖繪

現代的剖繪大概從大概19、20世紀開始。一直以來,在犯罪剖繪領域中,我們都對一個議題饒富興味,也就是:到底能不能找到一些「標記」,代表這個人特別壞?

19世紀中期有一個有名的義大利醫師兼犯罪學家,叫作龍布羅梭(Cesare Lombroso,1835-1909),他開創了一個特殊的理論,叫做「生來犯罪人」或者「犯罪體質」說(Born Criminals),也就是說就是有一類人特別容易犯罪。例如可能額頭特別凸、鼻孔特別大、下巴特別強健、骨骼特別粗的人傾向容易犯罪,這就是生來犯罪人。

聽起來很不可思議,但後來根據這個理論出現了所謂的顱相學(Phrenology)。但出現兩個嚴重的問題:第一個是在美國常常出現的種族標記論(racial profiling)。美國有很多冤案都是黑人跟拉丁裔,因為如果犯罪的嫌疑犯有白人跟黑人,那麼推論一定是黑人做的;只要有大規模屠殺事件,如果是中東人,就是恐怖事件,如果是白人殺的,就不是恐怖事件。例如2017年美國拉斯維加斯發生的大規模槍擊案,是一個中年白人男性做的,美國就沒有將它定義為恐怖事件。

很多時候,這就是一個問題。當我們想要對抗邪惡或犯罪的時候,我們有時候會飢渴或不擇手段到決定要開始貼標籤——你長這樣,或者來自某些地區,你很可能就是壞人,就是生來犯罪人。這樣的說法在當年並非不可原諒,畢竟當時是19世紀,因為有瑕疵的方法與偽科學的推論,因而得到一種好像可以預測、找到壞人的方式,在當年的水準來看也無可厚非。

比如從顱相學來看,如果長得特別像猩猩或是粗重的勞工階級,搞不好他就是壞人。所以在《雙面怪醫》(Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)裡面,當主角變身成海德先生的時候,插圖描繪他長得就是好像粗暴的猩猩的樣子,就是因為他符合了龍布羅梭對於生來犯罪人的描繪。

可是事實上來講是這樣嗎?不是的,長得難看的人不一定是壞人。這些想法聽起來有點過時,但仔細想一想,這些19世紀對犯罪人標記或貼標籤手法的遊魂已經消逝了嗎?其實沒有。

以新的科技仔細思考一下,其實fMRI的新應用也可能產生類似的嚴重問題。美國現在有超過六百家的民營公司,去投資fMRI的機器,然後跟警察局或檢察署合作,例如一年付多少錢,檢警就可以送多少罪犯來掃描。這些公司幫檢方問問題、產出圖像,檢方可以把這些圖像拿到法庭,公司則以專家身份出庭作證,講檢方想要聽的東西。

它成了一門生意。大家都對科學的新應用感到興奮,但很多心理跟認知神經科學家對這一點其實感到非常憂心(Spence, 2008)。假設有一個是容易緊張的人,一造影之後某些區域特別會亮,甚至加上他又是黑人、亞裔、或拉丁裔的話,他就永無翻身之日了。所以有學者提出說這個其實有很大的風險。近期台灣似乎也聽說有人想要做同樣的事情,其實我還滿擔心的。

接著開始進入一個好的時代。以柯南道爾(Sir Arthur Ignatius Conan Doyle,1859-1930)為例,《福爾摩斯》(Sherlock Holmes)的作家,他的貢獻跟價值在犯罪理論界或刑事司法界被承認的,並不是因為他是一個成功的作家,而是他強調了兩件重要的事情:證據本位與邏輯方法。

這些東西是科學的基礎,也是司法的基礎。在《福爾摩斯》裡面,他所描述的主角形象,其實講的是他在愛丁堡的一個醫師的老師,他的老師很容易透過觀察與證據的蒐集進行歸納,最後分析、演繹出結論。這就是邏輯方法的應用。

因此,他建構了證據本位與邏輯方法應用的偵探原型,對於後來的犯罪學有非常大的影響。人們開始學會不能只看人的長相,而必須要看看有什麼證據、指向什麼行為,是可以進行分析的。這與現在無罪推定的基本人權思潮是完全一致的,也就是沒有證據絕不能指控你。

所以柯南道爾被認為是調查型的犯罪學家。Gross博士(Dr. Hans Gross,1847-1925)有一本著作《刑事偵查》(Criminal Investigation,1906),開始系統化地把犯罪現場的偵查方法然後那些指紋的比對。當時是十九到二十世紀的時間,當然現在看起來還是有很多錯誤跟不科學,可是當年他系統性地整理這些東西,算是一個很大的進展。後來O’Connel與Soderman,一個是紐約的警局局長、一個是瑞典的犯罪學教授,他們也開始結合理論跟實務,開始去寫《現代犯罪調查》(Modern Criminal Investigation)。之後,Kirk博士(Dr. Paul L. Kirk,1902-1970)寫了一本書叫《犯罪調查》(Crime Investigation),裡面專門講科學在實際犯罪偵查的運用。

開始討論指紋、微物跡證、比對、分析、工具痕等等。裡面有一句非常有名的話,他說:「物證不會說謊,但是解釋它的人跟解釋它的方法會說謊」(Kirk & Thornton, 1974)。比較近代的則像是Brusell博士(Dr. James A Brussel)、以及FBI裡面的BSU(Behavior Science Unit)早期叫行為科學小組。

剛開始BSU很不被看好,但現在在FBI裡面,它已經變成了非常重要的一個單位。後來轉型成NCAVC,國家暴力犯罪中心,裡面包含BAU 1、2、3,以及兒童跟性侵犯犯罪的兩個中心;還有暴力犯追捕計畫,是一個大數據計畫。也就是以前所謂的行為剖繪、或犯罪剖繪,到了現在變成以大數據跟數據的累積作為基礎,進行推論的一個專業。這與電視劇常呈現的樣子是不太一樣的...(待續)

※作者為執業律師/行為科學研究者/美國國家訴訟技術學院師資/訴訟專家