上報 Up Media

toggle- 最新消息 許銘春否認是謝宜容靠山 嗆林淑芬「無憑據指控」不負責任 2024-11-23 00:07

- 最新消息 「包庇謝宜容失職又失格」 高雄青年聯盟要求許銘春退出市長選舉 2024-11-22 23:50

- 最新消息 深夜人事震撼彈!洪申翰接任勞動部長 王義川遞補不分區立委 2024-11-22 22:54

- 最新消息 把握周末好天氣 下周乾冷氣溫恐降至15度 2024-11-22 22:25

- 最新消息 衛福部3司長1組長被控霸凌 將於11/29公布調查結果 2024-11-22 22:07

- 最新消息 美國「新疆強迫勞動法案」最大行動 拜登將增29中企入黑名單 2024-11-22 22:02

- 最新消息 【懶人包】職場霸凌如何自保? 專家分析8種常見手法 應對方式一次看 2024-11-22 21:42

- 最新消息 昔日反同婚!林岱樺明參加高雄同志遊行 網友質疑:為選市長改人設 2024-11-22 21:36

- 最新消息 「女兒餓到吸手指」加薩瀕臨飢荒 遇難人道援助者卻創歷史新高 2024-11-22 21:18

- 最新消息 國發會員工千字文控訴處長霸凌 謾罵羞辱還威脅「我會殺了你」 2024-11-22 21:18

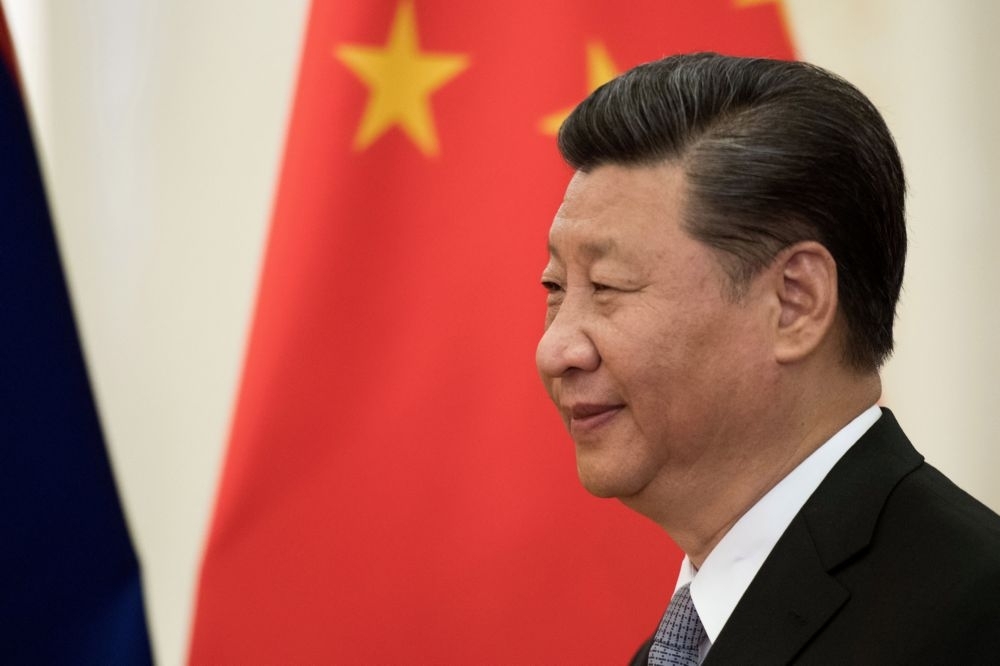

最近幾年的春夏之交,香港在野派都為是否悼念六四慘案吵得不可開交。(湯森路透)

執迷大一統,何以言民主?

最近幾年的春夏之交,香港在野派都為是否悼念六四慘案而吵得不可開交。1989年北京爆發天安門學運時,香港正要準備迎接1997年主權移交,民主運動則因中國施壓挫折連連。

當時香港人一方面被北京學生的自由夢深深感動,另一方面又寄望中國民主化能惠及香港,就全情投入地支援,不料運動最終遭暴力鎮壓。自此悼念慘案的燭光晚會,就成了香港公民社會的年度盛事,但事情在最近幾年卻出現變化。

主權移交後成長的世代,未曾經歷天安門學運期間的種種風雨,只看到中國自由派1990年代後就一蹶不振,更不齒中國「大國崛起」後對香港日益猖狂的干預。是以他們不能理解燭光晚會主辦者的大中華情懷。而港中兩地的不對稱融合,令兩地民眾於日常生活中有越來越多的矛盾。年輕世代認為晚會「建設民主中國」的訴求,是為他人作嫁衣裳:既然當今中國自由派退潮,舉國都為中共治下的「成就」欣喜若狂,即是說中國人自己也不想要民主,那香港人何苦要自尋煩惱?他們亦覺得中國主流民意對香港不友善,是以中國在民主化後反倒會對香港不利。

數量民主的陰暗面

在繼續討論之前,筆者得重申自由、民主的價值,理當是絕對而普遍。在東亞大陸的民眾,當然應該有自由民主的權利。而為了東亞的自由和平,我們亦無法容忍大陸的政權實施威權統治:東亞人口最多、地方最大的版塊若與自由民主無緣,容讓大陸政權積極輸出威權的「中國模式」,東亞以至普世的自由國家皆會坐立不安。就算這片土地上的人不願達成民主,我們也得設法令他們改變:為了眾人的自由,我們必須「霸道」地令他們擁抱自由。從應然的角度看,東亞大陸民眾當有民主的權利,東亞自由國家亦有權利和義務逼使大陸走向民主。

但在實然上,「建設民主中國」是否可取卻是另一回事,必須再深入討論。

歷史社會學家米高曼(Michael Mann)指出當代世界的種族清洗,與民主化浪潮密不可分,這些人道慘劇可謂是民主的陰暗面。新興民主國初次選舉時,舉國皆無民主參與的經驗,政客爭取選票時,便往往傾向以族群身份為號召。是以民主化初期,族群矛盾常會白熱化,要待民主政治文化普及、公民社會步向成熟後,這些矛盾才會逐漸化解,令民主政制得以鞏固。

可惜不是每個國家都能守得雲開見月明。在一些族裔國族主義傳統較強的國家,主流族群的政黨在選舉取得民意認授,就有衝動按主流族群的多數民意改造國家。倘若這些國家民主化的底氣不足,當權者便會以國家暴力「淨化」少數族群、或是鼓動鄰近國家的同族起來「收復故土」。如此就會在國內及鄰國釀成種族清洗的慘劇,而新建立的民主體制,亦會突變成法西斯制度。

而近代中國正好就是這種情況。中國國族主義者聲稱所謂的「中華民族」是「五族共和」、「多元一體」,實踐的卻是以漢族為本位的族裔國族主義。中國一直以來也沒有真正的自由主義傳統,其公民社會在歷年威權統治下也沒有發展起來。中國民主化後的前景,着實難以令人樂觀。

中國異見作家王力雄的妻子是藏族作家唯色,他本人亦一直研究中國少數民族的問題。亦因如此,他對少數民族在中國民主化後的前景甚為擔憂。他接受中研院人社中心副研究員陳宜中訪談時,曾如此表示:

如果現在的中國政府打臺灣,會被認為是專制對民主的進攻,民主國家會為此保護臺灣。但若中國實施了代議民主,在極端民族主義的鼓動下,選民以符合程序的多數投票贊成打臺灣,包括打西藏、打新疆,不是沒有可能的,那時國際社會該如何判斷與對待?我把代議民主稱做「數量民主」。

中國的族裔國族主義,其理論基礎乃社會達爾文主義,認為國際關係的本質是優勝劣敗的種族戰爭,相信要在亂世求存,必須透過強制團結國民。與此同時,他們亦戀慕昔日清帝國的榮光,堅持要繼承舊帝國的疆土。東亞大陸並非只有單一族群,其民眾有着不同的文化、語言和宗教,即使只論漢族,也絕非鐵板一塊。中國國族主義卻認為「56個民族」皆為「多元一體」的「中華民族」,各族有着相同的根源,未來也必融為一體,因而主張團結各族力量以應付外來挑戰。

歸根究柢,這是提倡以民族融合壯大勢力的帝國主義論述。如今中國「大國崛起」,執迷於大一統「帝國夢」的中國人若有機會民主參政,又能否包容周邊弱勢族群的多元文化?

不可持續的帝國民主

多元民族融合的帝國之民主化,是否有先例可援?其實戰前日本就是典型案例。華文世界的評論往往想當然地將日本國族主義與單一民族論等同,社會學家小熊英二卻指出單一民族論成為日本主流,實為戰後帝國瓦解後的新現象。

明治維新後,雖然有國體論者主張大和民族為純潔的單一民族,但社會主流卻認同日本為多元民族融合之產物。這種想法與帝國擴張的步伐相輔相成:日本自維新後一直想要吞併朝鮮,認為日本人與朝鮮人有共同的祖先,只是後來朝鮮文明發展停滯,才會變得和日本不同。

是以日本的使命,就是用武力對朝鮮「文明開化」,最終要把朝鮮人轉化為日本人。

日本面對琉球人,以及東北、北海道、千島群島及樺太的阿伊努人時,亦採取與「日鮮同祖論」相近的論述,將這些異族轉化為日本人。雖然日本統治臺灣的初期,因為「中國因素」而未有積極推行融合政策,但到大戰前夕「國民精神總動員」期間,還是實施了民族融合的政策方針。

踏入二十世紀,日本社會抗爭風起雲湧,最終催生了民眾集體參與的民主運動。而1905年為新時代掀開序幕的日比谷燒打事件,則與帝國主義息息相關:事件的導火線,在於民眾對《朴次茅斯條約》的條款不滿,認為外交當局對戰敗的俄羅斯過於寬容,未有爭取更多割地賠款。

當時民眾的心態是:為了帝國威榮,民眾付出了稅金、子弟都要服役,但官僚的無能卻使民眾的努力付諸流水。他們亦因而滋生參與政治的渴望。

隨着日本工業化,貧富分配問題日益嚴峻,民眾騷動亦日趨頻繁。第一次世界大戰期間米價暴漲,引發了1918年的米騷動,民眾不單針對被視為炒賣米糧的商人,還襲擊警察和官署。勞工階層亦組織起來,要求僱主改善待遇,好讓他們能應付物價上漲。

而1910年代的民眾亦對藩閥政治感到厭煩,1913年曾響應憲政擁護運動,包圍國會議事堂、襲擊議員居所,最終逼使藩閥出身的首相桂太郎下台。米騷動發生後,他們則要求撤銷眾議院時選民的財產限制,爭取實行成男普選。

當時由社會精英把持的政黨,既要面對下面的群眾壓力,又要應付上面元老的干政。1920年代初,日本曾出現幾個短命的非政黨內閣,令憲政會決定與民主運動聯手,寄望能利用選民力量與元老抗衡,使政黨政治常規化。憲政會首相加藤英明於1925年與政友會等在野派達成協議,眾議院於5月5日通過《普通選舉法》,自此日本本土年滿25歲的男性獲得普選權。

之後幾年,代表基層大眾的新政黨如雨後春筍般湧現,政治氣氛熱鬧非常。民主似要快將在大日本帝國生根。

然而好景不常,關東軍1931年9月18日於滿洲生事,日本社會也隨即陷入戰時狀態。帝國憲法的漏洞,令軍部可乘機奪取政權。然而不論是精英還是基層政黨,都不全然是無辜的受害者。他們在憲制下並非完全沒有反抗空間,但實情除了日本共產黨等少數進步派,其他政黨均自願讓渡權力,亦未有對帝國新一輪的對外侵略作出批判。

弔詭的是,普羅政黨向軍國主義屈服後,1937年眾議院選舉中取得前所未有的佳績。不過鳥籠民主中的成就終究是無關大局:這些普羅政黨於1940年,與民政黨和政友會等合併為大政翼贊會,日本的民主正式衰變為法西斯體制。

戰前日本各方政治勢力,除卻部份左翼人士,其餘不論精英還是基層,皆認同大日本帝國的霸業。民主運動之啟始,在於民眾不滿官僚有辱帝國之使命。而爭取民主的論述,多指出民眾參政有利政通人和,從而對帝國之壯大有所裨益。漢學家史華慈(Benjamin I. Schwartz)在評論晚清中國國族主義者時,指出他們雖曾爭取民主自由,但歸根究底只是以此為富國強兵的手段,結果這些「民主派」最終都為求力量而丟棄自由。而這正正也是日本帝國民主不能持續的原因。

_2.jpg)

為了自由 帝國必須瓦解

倘若我們考慮到帝國屬地的景況,那「多元一體」帝國之民主前景更是令人絕望。日本民主化初期,屬地民眾曾指望「帝國有民主,屬地就民主」,比如臺灣於1920年代,亦趁「大正民主」的時機發起臺灣議會設置請願運動。然而事與願違,日本當局持續打壓屬地的民主訴求。朝鮮和臺灣分別要到1931年和1935年,才首次舉行地方選舉,選民資格亦重重設限。

朝鮮人朴春琴於1932年當選眾議院議員,可是他是在日本本土參選,選民是東京府4區的日本人。臺灣人進入議會,則要等到終戰前夕。當時日本當局委任林獻堂等臺灣人為貴族院議員,並同時給予屬地成年男性普選眾議院議員的權利,可惜為時已晚。

日本多元民族融合的帝國主義,理當對屬地子民「一視同仁」,而轉化屬地民眾為完全的日本人,也是政府施政的目標。可是實際執行上,當局卻嫌棄屬地民眾未夠同化而不予信任。執政者的標準亦一直轉變,先是要民眾採納現代文明;但在屬地展開現代化後,當局卻未有按承諾放權,反倒指責他們在心態上未能與日本人完全一致,情況就如中國當局一直以「民心未回歸」為藉口阻撓香港的民主進程。

即使在同化政策最成功的琉球,民眾也要到1910年代,才在法理上取得與本土同等的權利。對朝鮮和臺灣來說,同化政策只是有辱無榮:當局不斷侵蝕當地民眾既有的認同和文化,但民眾的種種犧牲卻未有帶來更多的權益。在帝國走向民主化的同時,當局的同化政策卻日益高調,最終發展為粗暴的「皇民化政策」。

這引證了米高曼關於種族清洗的理論:雖然日本未有對屬地施行屠殺,但其政策肯定算是慢性的種族滅絕,與中共於周邊地區推行的融合政策可等量齊觀。

前車可鑑,戰前日本多元民族融合帝國的經驗,或可預視中國民主化後的發展。中國與戰前日本一樣,都是「多元一體」的帝國、都有融合周邊的圖謀:中國國族主義的建構,起初也是出於旅日留學生對日本經驗的模仿。兩個帝國流行的國族主義,都渴望富國強兵,以舉國之力融合「多族共和」的新國族,並利用國家體制從上而下地達成國族的「偉大復興」。兩個帝國若有不同之處,在於中國的自由傳統和公民社會,皆遠比大日本帝國薄弱,其民主前景也只會更加不堪。

中國黨國專權的現狀,既不符公義,也正處於「潰而不崩」的狀態,終究不能永遠維持。但中國若展開民主化,對國內的少數族群以至鄰近的東亞國家,卻可能帶來沒頂之災。那中國當如何是好?

王力雄為此曾提出「遞進民主」的理論,主張應先建設堅實的地方民主,而中央政權則由各地方政權層層遞選,使其無法挾多數民意欺壓地方少數。王氏的理論實驗意味濃厚,思慮也許未算周全,但他的信息卻甚為明確:中國實行民主化時,必須要有「強枝弱幹」的制度,以確保東亞不會出現一頭能挾十三億民氣橫行霸道的帝國巨獸。

王力雄身在中國,曾為其言論受過牢獄之災,是以只能以曲筆展現其想法。但我們若將其「強枝弱幹」的思路延伸,就可以得到這樣的結論:東亞大陸若要達成民主自由,「中華民族多元一體」的民族融合帝國就必須瓦解,而其周邊以至各地區皆應得到自決權,建立多個各自爬山而互相制衡的民主政體。東亞大陸的帝國秩序,必須演化為自由國家的國際體系;而臺灣和香港的獨立自主,則是建立東亞自由和平新秩序必行的第一步。

「建設民主中國」並不可取,但促進東亞大陸民眾的獨立自尊、在大陸建設由眾自由小國組成的東亞新秩序,卻是包括臺灣、香港等地民主派應行之義。

當年在天安門廣場流血的學生,縱然都有大中華意識,但他們與眾不同之處,則在於對自由夢的追求。他們是為自由而犧牲,不是為大中華霸權的富強而喪命:若非如此,他們就死得枉然。香港人若會為自由的追求而感動,就無法對鄰國這樣的大事無慟於衷,也會追悼昔日的死難者。

然而,若要承傳北京學生追尋自由之意志,香港人就必須矢志瓦解抵擋自由的帝國、建設民主獨立的家邦。讓香港成為自由自主的共和國,與獨立的臺灣攜手成為東亞自由和平秩序的房角石,有甚麼事情能令英烈在天之靈更堪以告慰呢?曾於議會中呼喊港獨口號的本土派議員游蕙禎和梁頌恆,因被逐出議會時的肢體衝突,遭到政權的司法迫害。法院將於六月四日判刑,也許這並非全然巧合吧?

※徐承恩,香港鰂魚涌人。本貫石岐徐氏,母系祖先為新加坡潮汕籍歸僑及四邑移民。他們都是被中華帝國邊緣化的海洋東亞族群。香港中文大學內外全科醫學士,同大學社會學哲學碩士。自修香港史,並將心得寫成《香港,鬱躁的家邦:本土觀點的香港源流史》。書名是要向台獨運動的前輩王育德先生的《臺灣:苦悶的歷史》致敬。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 陳妍希與陳曉鬧婚變疑復合 她素顏與閨蜜聚餐模樣超清純全網夢回《那些年》

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相