上報 Up Media

toggle- 最新消息 北市府長官斥下屬「說明個屁」挨告 法院駁回:有失莊重但不算侮辱 2024-11-22 17:35

- 最新消息 北市社會局也有職場霸凌? 市府澄清:投訴信內並未提及 2024-11-22 17:19

- 最新消息 陸軍無人機反制系統第三次開標 仍只有兩家廠商投標 2024-11-22 17:15

- 最新消息 《珠簾玉幕》劉宇寧虐戀趙露思爆紅 他客串《斗羅大陸》第二季「海神」造型曝光帥翻 2024-11-22 17:08

- 最新消息 全民通話北京都能聽到 美參議員:「鹽颱風」電信入侵史上最嚴重 2024-11-22 17:08

- 最新消息 大谷翔平成國聯「全票MVP」 史上第1個指定打擊獲獎 2024-11-22 17:07

- 最新消息 勞動部輕生員工家屬發聲明「現在只有無止盡的眼淚」 盼媒體別再採訪 2024-11-22 17:00

- 最新消息 【新青安退場】財政部澆冷水稱「言之過早」 業界:寬限期太長才是重點 2024-11-22 16:45

- 最新消息 【有片】羅馬尼亞簽約採購32架F-35A戰機 正式成為第20個使用國 2024-11-22 16:24

- 最新消息 清華大學擬併校 中華大學證實:將捐校產給清大、最快114學年度停招 2024-11-22 16:20

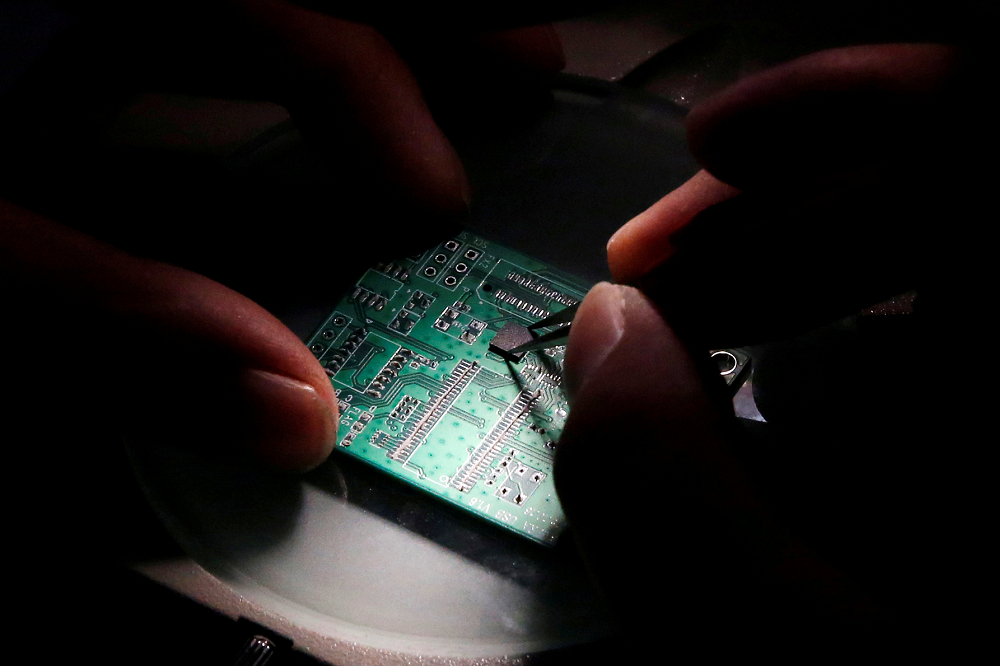

張忠謀在美國開始工作至今,終以專業經理人自居,小心謹守本份,使台積電成為典型的管理資本主義企業。(湯森路透)

利用在美國工作時所建立綿密的人脈,張忠謀創立台積電時,一開始找來曾任職Harris半導體與通用儀器的Jim Dykes擔任台積電總經理,Dykes離職後,由曾任快捷總經理與德州儀器副總裁的Donald Brooks擔任總經理,直到他被聯電挖角,才由張忠謀親自擔任總經理。1991年聯電總經理曹興誠聯合其他董事,以「競業迴避」為由要求張忠謀辭去聯電總經理,張忠謀專任台積電職務。

不僅如此,台積電營運之初,缺乏產品與品牌形象無法獲得國際認可,晶圓代工業務推廣十分困難,由張忠謀找來英特爾的總經理Andrew Grove來台灣考察並下了訂單,透過英特爾繁瑣的要求與認證後,台積電得以在國際上獲得信賴,順利推展業務。

除了人脈之外,如同巴納德與史隆,張忠謀對台積電最重要的貢獻在於組織決策與專業經理人精神。

台積電改變電腦與手機產業的生態

1950年代起,在美國聯邦政府補助、軍方採購,以及反托拉斯法的影響下,美國半導體產業小廠林立,雖然有助於技術擴散,但是自70年代起,在國際上與高度垂直整合的日本半導體廠商競爭居於劣勢,原來近乎壟斷的國際半導體市場佔有率逐漸為日本廠商蠶食,因此美國半導體產業經歷產業重組與併購,成為垂直整合大廠所主導的產業結構。

隨著半導體製造的成本不斷高漲,張忠謀在德州儀器服務期間,開始產生純晶圓代工的想法,一來可以使得半導體設計公司免於驚人的設廠資本投入,再者設計公司也毋須擔心自己的設計與佈局會外洩給製造廠商。雖然曹興誠認為他自聯電起便推動代工,因此他才是第一位催生晶圓代工者,但是聯電同時包括代工與積體電路的設計與製造,張忠謀認為台積電才是第一家以純晶圓代工為商業模式的廠商。純晶圓代工將製造與設計分開,與當時流行的半導體垂直整合趨勢背道而馳,台積電成立之初,張忠謀也曾經邀請德州儀器與英特爾入股,不料雙方都認為台積電前途堪憂而婉拒。日後台積電的成功,促成了設計廠商如雨後春筍般出現,不僅推動了半導體產業技術的進步,也改變電腦與手機產業的生態。

典型的管理資本主義企業

自張忠謀在美國開始工作至今,終以專業經理人自居,小心謹守本份,使台積電成為典型的管理資本主義企業,公司的營運管理基本上掌握在專業經理人的手上。即使在台積電篳路藍縷草創之初,張忠謀也從不因陋就簡,始終高舉國際視野與標準為台積電訂立制度與樹立組織文化。

以公司治理為例,台灣許多企業集團都曾經抱怨強制公司設立獨立董事的規定,在現實中窒礙難行。但是台積電卻有半數的獨立董事,目前的十位董事中,除了董事長張忠謀、副董事長曾繁城、兩位接班人劉德音與魏哲家,以及行政院國發基金代表人陳美伶五位之外,其餘五位都是獨立董事,包括:宏碁創辦人施振榮、陳國慈律師、德州儀器前董事長、應用材料前董事長以及荷蘭恩智浦半導體董事長。與美國不同,台灣傳統上獨立董事多由董事長提名與董事長關係密切的友好人士,因此可能削弱對董事的監督力量。但是台積電的獨立董事提名完全是專業考量,除了陳國慈曾經擔任過台積電法務長之外,其餘都是相關產業的頂尖專業人士,不太可能因為與張忠謀的關係影響獨立判斷,決定台積電的資本支出與重大政策。

獨立董事成功的關鍵不僅僅在於一般所關注的佔董事會比例,更重要的是是否具備專業知識。例如矽谷前兩年最熱門的血液檢驗公司Theranos,市值一度超過90億美元,創辦人Elizabeth Holms在公司獲取大筆創投資金後,組織了一個光耀炫目的董事會,12名董事中,除了她本人及當時擔任營運長的男友外,還包括兩名前國務卿(Henry Kissinger 和George Shultz)、前國防部長、兩位退休將軍(其中一位是目前國防部長James Mattis)、兩名前參議員、前疾病防疫局官員、前銀行總裁,以及建設公司總裁。這個董事會雖然看似華麗,但是細究之下就會發現並無與血液檢測的相關專業人士,果然後來被《華爾街日報》揭發騙局而瀕臨破產,即使Theranos的董事會絕大多數都是獨立董事,但缺乏專業知識與誘因(Theranos非上市公司,所以董事僅受到少數的管制規範),既不能為少數股東監督董事,也缺乏足夠的知識監督管理階層,徒然成為名人背書的樣板,被揭發騙局後只得狼狽地辭職重組。可見獨立董事成功的關鍵並非佔董事會比例或政商關係足以擔任門神,專業知識依舊是公司治理的根本。同樣的,與許多集團所有人相反,張忠謀並未持有名下子公司的股票,因此也就不存在剝削小股東或是將風險移轉給少數股東的機會。

不過專業經理人與M型組織風潮並非毫無代價,固然因此帶來了美國大企業所造成的經濟盛世,但是也不可避免地引發一些爭議與困難。

如前所述,Berle 和Means在1932年開始注意到管理資本主義的崛起,使得大企業的管理不再專屬於資本家,隨著管理企業的知識日趨複雜,逐漸超出資本家的知識範疇,企業的所有權、控制權與管理權三者也逐漸分離:資本家擁有所有權,但是企業的控制權與管理權卻逐漸落入專業經理人的手上。台積電就是最明顯的例子,儘管有八成的股權在外資手上,但是台積電的經營管理團隊始終嚴格控制與管理整個企業。

管理資本主義興起後,代理問題成為股東關心的重點:企業經理人是否會因為追求自身目標而喪失股東利益。不過今日人們所強調的代理問題的種類,與當時人們的理解十分不同,因為人們對於企業目標的認知,過去幾十年來產生了極大的變化。

在Durant的時代,他將通用視為控股組織(H型組織),併購進來的各種汽車品牌,大抵上依舊維持著併購前的運作模式,各品牌之間的連結十分微弱,Durant以相當隨心所欲的方式分配資金給不同的部門,由於當時通用的各個部門均推崇黑手出身的工程師,因此Durant和各品牌的管理者同時關心賣車的數量與公司的利潤。但是到了史隆的時代,他強調M型組織的目的在於創造利潤,而非銷售汽車的數量。當時在通用汽車進行研究的杜拉克則認為將公司的目標視為是利潤極大化是一種錯誤。很多學者也懷疑,通用的經理人並沒有每生產一輛車的邊際成本與銷售一輛車的邊際利潤的資訊,因此無法依據邊際成本等於邊際利益來制定利潤極大化的決策;事實上當時經理人普遍具有平均成本與銷售量等資訊,通常將組織目標訂為企業的長期利潤,而非追求短期利潤的極大化。

企業的長期利潤或股東的利益孰重

不過後來的代理理論發展,企業被視為屬於出資的股東所有,經理人乃依據股東的授權而決策,因此問題永遠在於經理人在做決策時是否會違背股東的利益,自此組織目標由企業的長期利潤,轉變為股東的利益。因此後來的公司治理大多專注於如何監督經理人,使其能夠做出符合股東利益的決策,例如成立公司董事會與各種委員會來監督經理人,或者是設法令經理人的利益與股東的利益一致,而產生股票選擇權等制度;或者是因此鼓勵企業併購,因為被併購的企業股東通常能夠獲得比股票市值高出三、四成的溢價,所以企業併購被視為能夠促進股東利益與效率的制度。最近二十多年來美國上市公司的新趨勢則是將公司目標由極大化股東利益,再轉變為極大化股價。

不同的組織目標帶來不同的問題。當公司被視為僅屬於股東時,所有的制度都在防範經理人濫權,而忽略了股東本身也有濫權的問題,以及巴納德所討論的如何促進合作興利的可能。而且為了解決某種問題的方案,往往帶來新的問題,又需要新的解決方案,如此週而復始。例如為了防範經理人濫權而有了董事會的監督,但董事會的成立又會產生控制股東剝削小股東的問題,所以設立了獨立董事,不過獨立董事往往又產生獨立性與專業性無法兼得的問題。再比如為了使經理人與股東的利益一致,所以給予高階經理人股票選擇權,但是股票選擇權卻造成嚴重的分配不均,導致企業高層與中低層員工的所得差異十分巨大,而且經理人為了使股價極大化,而寧願將企業盈餘大量購買庫藏股也不願退還股利給股東等,諸如此類的問題,雖然都被籠統地稱為管理資本主義,但是問題的類型卻隨著組織目標的不同而產生許多差異。

不僅如此,我們應該小心地辨別理論與實務的差異,這對於我們理解組織設計的影響十分重要。通用汽車的M-型組織主要由Oliver Williamson予以理論化,在他的理論中,M-型組織的優點之一在於史隆不必煩惱於各部門的日常營運,而得以專注於通用的長期策略,因此必須要將總部的功能與各部門的功能加以分開,總部負責長期策略規劃、評估各部門的績效,以及對各部門採取財務等中央控制的手段,各部門則負責自己旗下品牌的日常營運、生產與銷售。通用的總部由史隆的總經理室、幕僚以及負責財務與行政的委員會所組成,在擬定企業的目標與長期規劃時,必須與部門分離,以避免各部門因為本位主義而企圖影響總部的策略規劃,而產生不必要的政治活動與尋租行為。

但是當Robert Freeland檢視通用的實際發展歷史時,發現雖然的確由Durant的控股型(H-型)組織走向史隆的多部門(M-型)組織,但是與Williamson的理論有一點不同,各部門並未完全與總部的策略規劃分離。原因在於:一、各部門具有每個品牌的專業知識,通用總公司的策略規劃無法也不應該與雪佛蘭、凱迪拉克等品牌的知識分離。二、如同巴納德所說,組織目標的訂定在於促進成員間的合作,缺乏各部門參與的策略決策,可能喪失組織成員的同意,而缺乏組織內的正當性與合法性基礎。三、組織內成員的同意、團隊精神與正當性,經常來自巴納德所謂非正式組織的社會關係,正式組織無法完全取代非正式組織。

張忠謀影響台積電組織文化

從專業經理人的角度,台積電的組織文化受到張忠謀的影響十分巨大,例如張忠謀強調對本業的堅持一直為台積電上下所奉行不渝,在台灣各種集團甚至連汽車業都跨足房地產之際,台積電是少數集團中始終謹守本行的企業,絕不從事非相關多角化,而是不斷地在本業投資精進。這種文化固然有助於台積電專業知識的累積,但有時也可能帶來問題。例如隨著晶圓廠耗電量以驚人的速率增加,如何維持穩定的供電已經成為台積電與政府的最大挑戰,缺、斷電對台積電的影響遠超過電價上升。但是當社會對於核能安全、環境保護、碳排放與能源供給的衝突日益激烈,台積電如果仍抱持狹隘的專注本業的想法,而完全依賴政府的能源供給,將面對無法控制的不確定。台積電雖然有少量發電,但對於以指數成長的耗電量來說,無異於杯水車薪,唯一的解決之道是台積電必須如同谷歌與微軟等企業一樣,成立能源部門,自建發電廠來免除外部的不確定性影響本業的發展。

再如最近中興(ZTE)因美國制裁而瀕臨休克,使得中國自製芯片的呼聲不絕於耳,其中模仿台積電而成立的純晶圓代工廠中芯國際,便成為中國「國家隊」的希望所在,中芯為何始終無法趕上台積電或是縮短與台積電的差距,也成為眾人關注的焦點。有人怪罪於《瓦森納協定》(The Wassenaar Arrangement),規定光刻機除非獲得核准,否則不得出售中國;張忠謀則認為中芯的發展受到政治因素的限制,恰與一般認為國家隊可以不惜代價完成目標的論述相反。

半導體在世界各國的產業發展中,一直扮演特殊的地位,即使是較少針對特定產業制定策略性工業政策的美國也不例外。早期的半導體產品量少價高,幾乎都是在美國軍方的採購與聯邦政府的預算支持下,才得以發展。日本自1958年成立「日本電子工業振興協會」就有通產省的支持;接著於1976年成立的「超大型積體電路研究協會」,由NEC、富士通等五大集團出資共同研發,更是樹立了集團作戰的傳統。後來歐洲也有JESSI計畫補助新產品研發,美國則於1986年由半導體協會與政府以及國防部高等研究計劃署(ARPA)成立「半導體製造技術產業聯盟」(SEMATECH),以產業聯盟的方式集體對抗日韓等國的挑戰,直到1995年之後政府才停止補助。

台灣半導體產業的形成中,國家更是扮演關鍵地位。雖然早在1971年陳嚴受到交大成立半導體研究中心的激勵,集資在新竹成立萬邦電子,生產雙極性電晶體,是民間資本首度自主跨入半導體生產,不過最後以失敗告終,民間企業也對半導體生產裹足不前。之後的聯電、台積電、世界先進、台灣光罩與華邦電子,都是政府出資由工研院電子所進行研發與技術移轉計劃,然後再成立衍生公司之後,民間資本才跟進投資。

台積電不是國家隊

雖然台積電從無至有為政府一手催生,但是要因此將台積電類比於國家隊,也不盡正確。台積電固然是來自工研院電子所「超大型積體電路發展計畫」所衍生的公司,從人員到技術均來自電子所,成立之初行政院長俞國華希望援引聯電的例子,將官方的持股壓到49%以下,成為民營公司。不過與聯電成立募資時遇到同樣的問題,台灣的企業家過於保守,認為發展半導體製造的風險過大,而不願意投資台積電,最後只得尋求外資合作,由行政院開發基金投資48.3%,荷蘭飛利浦公司投資27.5%,本地民間資本僅佔24.2%,不過台積電也因此多了飛利浦的技術來源。當時飛利浦還擁有日後可以增資至51%的選擇權,所幸到期後飛利浦並未履行這個選擇權。

雖然聯電與台積電等企業來自國家,但是打從一開始,政府就尊重經營團隊的專業經理人精神,而始終未加干預。例如台積電首任總經理Dykes曾經透露,台積電成立初期,宏碁已經是台灣個人電腦的重要廠商,當時正好市場上個人電腦的記憶晶片缺貨,於是宏碁透過經濟部希望台積電能夠生產記憶晶片,以便供應宏碁所需,將台灣的半導體製造與個人電腦產業的發展聯繫起來,儘管行政院的開發基金是台積電的最大股東,但是經濟部並未如宏碁所願,而完全未干涉台積電的營運。

但是中國的發展路徑十分不同。如同錢穎一等人的論述,中國經濟發展之所以優於前蘇聯與東歐,主要的原因之一在於蘇聯採取U-型組織,而中國採取M-型組織的發展模式。所謂U-型組織是指蘇聯與東歐的發展乃是基於功能與專業化分工,由國家按照每個地方的特點指定發展方向,地方經濟之間強調互補而無明顯的競爭。

在中國的M-型組織發展模式下,中央如同企業總部,設定目標、擬定長期策略、評估地方績效、並具有貨幣、財政與人事升遷的權力;相對的,地方首長對於地方的經濟事務有很大的自主權,可以在中央的規劃框架下,決定地方的發展策略與資源配置。中央在政治上集權,按照政治規則劃分地盤、競逐權力與擬定政策,地方則在經濟上分權,有權力決定發展方向,甚至與其他地方彼此競爭。地方政府雖然對於上級的議價力量十分微弱,但是在經濟事務上有相當大的自主性,可以在國有企業之外,建立具有市場導向的民營企業來發展地方經濟。由於地方官員的升遷取決於中央制訂的標準,因此地方官員彼此競爭相當激烈,例如過去很長一段時間,中國中央的評估官員績效的主要指標之一是經濟成長率,使得各地方官員無不競相在稅務、行政、土地等項目上爭取民營企業的發展。對中央決議的有限價能力加上地方發展自主性,降低了M-型組織中的官僚控制,而強化了市場激勵,使得地方民營企業的發展,得以減少官僚控制卻又毋需如蘇聯與東歐的U-型組織一樣,必須挑戰整個結構。

中芯無法「彎道超車」台積電

既然如此,中芯自創辦人張汝京起許多管理人員與工程師均來自台積電與聯電,甚至連技術都部分出自台積電,還因此曾經被台積電控告敗訴而賠償。既然如此,中芯在複製台積電的組織、人才培訓、研發與管理制度下,加上身為國家隊,具有政府支持的優勢,同時結合私營與國有的優點,何以無法縮短與台積電的差距,甚至超越台積電?

原因之一在於中國的M-型組織體制下,地方之間產業的發展,可以不必如蘇聯般各自尋求發展的差異,以便達成專業化與規模經濟。相反的,中國允許各地發展相同的產業而彼此競爭,各地方政府會提供不同的政策誘因來吸引企業的投資,因為地方官員的相互績效影響升遷,因此必須在可以比較的項目上超越對方。中芯或許在不同的地方設廠,是為了反應不同地方政府所提供的政策與稅務的差異,或是為了政治平衡的因素。

中芯目前在上海、北京、天津、深圳都有廠房,這些廠房嚴格說來,並不能和當年通用一樣,將每個廠房視為一個汽車品牌,有各自的供應商、生產、銷售與服務網絡。晶圓代工雖然在服務上必須與客戶緊密結合,但是在技術研發上,卻必須高度集中,在摩爾定律未達盡頭之前,資本投資對於研發與生產技術的發展至關緊要,後進者難以「彎道超車」;而且,如果各廠房是回應地方政府的誘因而設廠,那麼地方政府的實質介入要越低越好,如台灣政府一般,除了提供基礎設施與稅務誘因,完全不涉入營運,而必須排除地方政府因為與其他地方競爭而加以干預的衝動,以及中央因為「國家隊」而以干預甚至主導經營的慾望。

並且,如巴納德所言,非正式組織文化對促進組織成員的合作十分重要,台積電從工研院電子所起,在張忠謀的領導下,打從一開始就建立強而有力的專業經理人組織文化,足以將妨礙合作的政治與社會因素降至最低。但是中芯如果在張汝京建立專業的組織文化之前,就在各地設立廠房,人員也來自各地,必然容易形成派系,而妨礙組織內的合作,而不利於中芯的發展。

最後必須說明的是,並非所有人都贊成管理資本主義的發展,例如John Galbraith就曾經對管理資本主義的發展憂心忡忡,認為給予企業經理人、科學家與律師過多權力的結果,就是以犧牲股東的權益為代價。組織的問題被化約為純技術問題,必須由專業經理人與科學家以專業知識解決;組織的存在乃是為了專業經理人、科學家與律師,為了他們支配大規模組織的慾望而成長與擴張,官僚控制最終取代股東利益。

張忠謀於1955年無心插柳跨入半導體領域,1964年自史丹佛研習半導體獲得電機博士,1987年才創立台積電,於2018年退休,在這63年的工作時間內,張忠謀從德州儀器的專業經理人,到成為創立台積電的企業家,他對於台積電晶圓代工組織與專業經理人文化的貢獻無可比擬,不僅改變了半導體產業的生態,甚至超越德州儀器與英特爾,達到當初所未曾夢想的高度,這美好的一仗,他打得比誰都精彩。希望張忠謀退休後,將時間奉獻給家人的餘生中,同樣能夠活得無比安樂,而台積電也能在接班人劉德音與魏哲家的共同領導下,再創更璀璨的風華。

_15.jpg)

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 陳妍希與陳曉鬧婚變疑復合 她素顏與閨蜜聚餐模樣超清純全網夢回《那些年》

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》