上報 Up Media

toggle- 最新消息 大谷翔平遭翻譯水原一平詐欺 要求歸還價值1000萬元的棒球卡 2024-11-28 16:45

- 最新消息 莊瑞雄否認玩球版「有就切腹」 民眾黨PO影片:他不只賭球還賭總統大選 2024-11-28 16:40

- 最新消息 賴清德總統30日出訪南太平洋3友邦 過境夏威夷關島 2024-11-28 16:31

- 最新消息 首波冷氣團報到!雪霸山區覆冰霜 銀白美景畫面曝光 2024-11-28 16:20

- 最新消息 永慶數位與資訊團隊培育「π型人才」 提升員工競爭力 2024-11-28 16:20

- 最新消息 王鶴棣接連與虞書欣、田曦薇傳緋聞 被爆「付天價分手費給前女友」秒登熱搜 2024-11-28 16:10

- 最新消息 中國防部記者會未提董軍 另宣布中央軍委委員苗華遭停職調查 2024-11-28 16:09

- 最新消息 柯文哲競選募款暗通小金庫 名嘴爆:QR code偷改成木可帳戶 2024-11-28 16:04

- 最新消息 美陸戰隊提前1年部署Mk22多口徑狙擊步槍 可大幅提升作戰效率 2024-11-28 16:02

- 最新消息 先警告再讚揚 中國官媒「挾美企以令白宮」? 2024-11-28 15:59

1989至2016年間的後共產主義時期,俄羅斯的所得分配變化和1905年後出現的變化非常不同。(湯森路透)

從一九九○至一九九一年間蘇聯解體以來,俄羅斯經歷了激烈的經濟與政治轉型,一九九二至一九九五年間,國民所得和國內生產毛額陡然下降,通貨膨脹飛躍上升,到一九九八至一九九九年間,經濟才開始復甦,開啟了強勁成長的十年。二○○八至二○○九年間的世界金融危機和油價下跌打斷了這個過程,此後成長一直低迷不振。

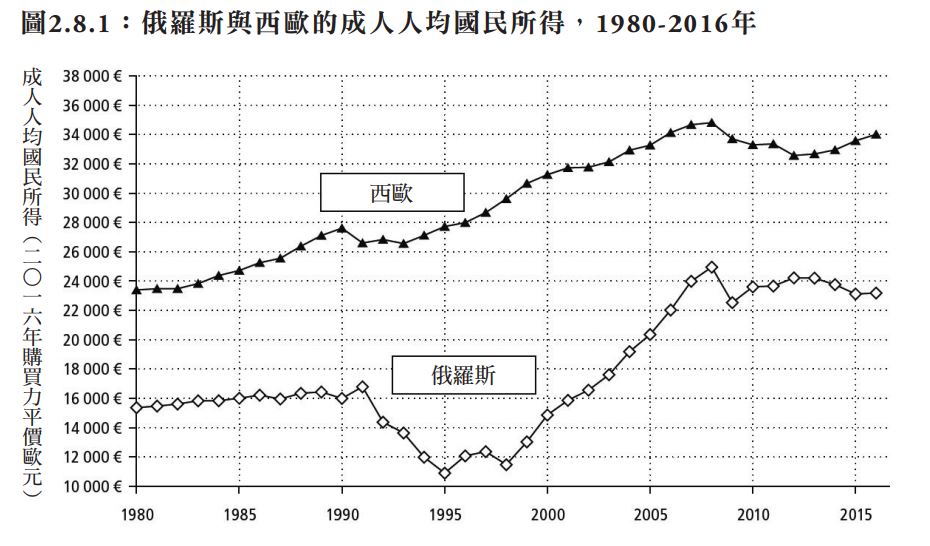

然而,今天俄羅斯的平均所得無疑遠高於一九八九至一九九○年間。事實上,俄羅斯成人人均國民所得和西歐平均值之間的差距,已經從一九八九至一九九○年間約為西歐平均值60%到65%的水準,上升到二○一○年代中期的70%至75%左右。這點從圖2.8.1可以清楚看出來。

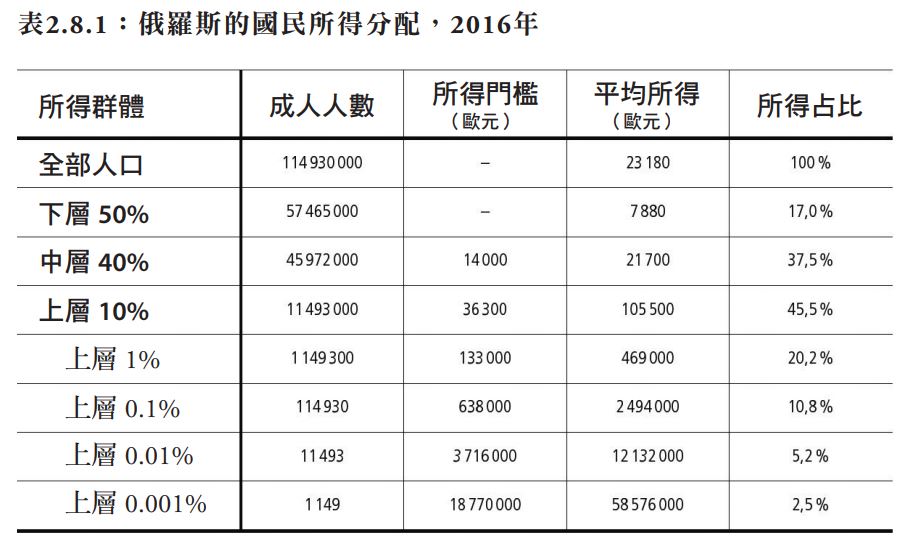

二○一六年,俄羅斯的成人人均國民所得達到將近23,200歐元,但這個數字卻掩蓋了所得分配上相當重大的差異。在二○一六年,下層半數將近1億1,500萬名成人人口,平均賺的錢還不到7,800歐元,大約是全國平均值的三分之一。

中層百分之四十群體的年所得約為21,700歐元,也低於全國平均值。但上層百分之十群體的年所得卻多出很多,二○一六年平均賺到超過105,500歐元的所得。如此大的所得差距,讓俄羅斯的所得非常高度集中在最富有的個人手中。二○一六年,上層百分之十群體拿到的國民所得高達45.5%,遠超過下層半數人口的17%和中層百分之四十群體的37.5%。

上層百分之一群體拿到的國民所得超過20%,這個群體的一百十五萬名成人在二○一六年大約賺了470,000歐元,而上層萬分之一和十萬分之一群體分別賺了1,210萬歐元和5,860萬歐元,是俄羅斯國民平均值的523倍和2,527倍。(參見表2.8.1)

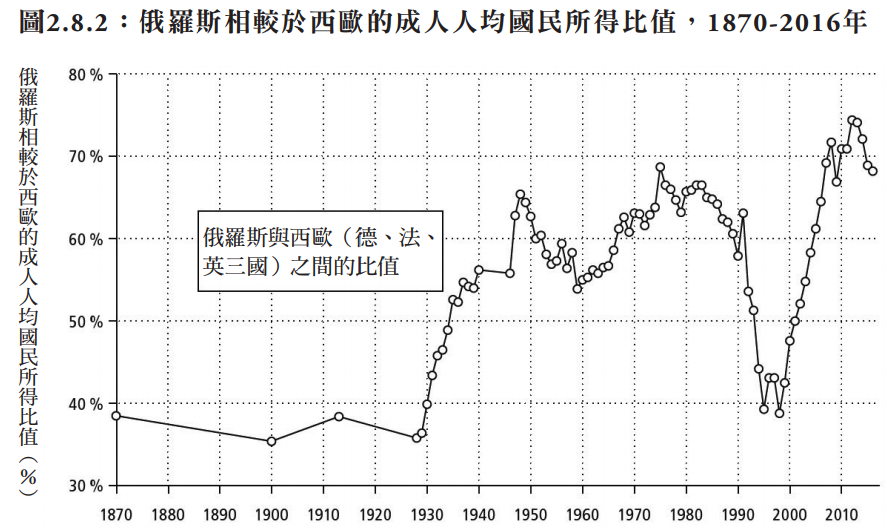

現有最好的估計指出,一八七○年到一次大戰之間,俄國的成人人均國民所得呈現停滯不前的狀態,大約是西歐水平的35%至40%。但在二戰後,蘇聯政府推動快速工業化的現代化策略,大舉投資基本教育,促使國民所得出現可觀成長,國民所得相較於西歐的水平上升到高達65%。

圖2.8.2顯示,一九五○至一九九○年間,俄羅斯相較於西歐的所得水平在高檔穩定下來,維持在西歐的55%至65%左右,而當俄羅斯的生活水準在一九五○至一九八○年間停頓不前,西歐和美國卻大幅改善。蘇聯的物資供應日漸不足,教育程度較高的民眾普遍不滿,加上生活水準改善的程度相當微弱,這些原因結合在一起,造成了最後導致蘇聯垮臺的複雜社會與政治過程。

但是,所得與財富分配劇烈轉型的影響卻沒有被好好記錄下來,也沒有人去好好瞭解,在蘇聯垮臺後更是如此。一九八九至一九九○年以來,所得不均程度無疑大幅升高,原因至少和共產主義時代貨幣不均極低(多少是刻意維持的)有點關係。

但是,過去幾乎沒有什麼實證研究衡量不均程度升高的確切幅度,以及這種情況和其他國家的變化比較起來如何的問題。諾瓦科梅、皮凱提與祖克曼最近的論文,就是希望基本上使用前文說明的方法,製作出俄羅斯的分配式國民經濟會計帳,結合國民經濟會計帳、訪談調查,以及最近釋出的財富資料與財稅資料(包括最近釋出的高所得納稅人稅務資料),來解答這些問題。

「震盪療法」轉型政策急遽提高上層百分之十群體的國民所得占比

蘇聯垮臺後,所得不均上升的速度和數量變化都很驚人。這段期間受到「震盪療法」和「大爆炸」轉型模式的影響,從原來國家領導的計畫經濟,變成自由市場原則領導的經濟。隨之而來的,是俄羅斯國營企業的大量財富私有化,價格、資本和勞動市場的自由化,加上其他許多政治與經濟上的變化。

根據諾瓦科梅、皮凱提與祖克曼提供的基準估計值,上層百分之十群體的所得占比從一九九○至一九九一年間的25%以下,上升到一九九六年的45%以上(參見圖2.8.3),同期間,美國上層百分之十群體的所得占比從39%小幅升到41%,法國則維持在30%至31%左右。

俄羅斯推動私有化的策略之一,是利用產權憑證(voucher)私有化策略,免費發給公民產權憑證,產權憑證可以換購任何國營企業的股份。國營企業的產權憑證私有化非常快速就完成,一九九二至一九九四年間,有超過一萬五千家公司的所有權從國家手中轉移出去。

此外,私有化轉移是在極為混亂的貨幣與政治背景下進行,使得一小群人可以用相當低的價格買回大量產權憑證,而且在某些情況下,能透過聲名狼藉的貸款轉換股權之類的協議,和公共機構達成利潤極高的交易。可想而知,這種過程配合資金外逃和境外財富興起,造成俄羅斯的財富與所得集中程度遠高於其他前共黨國家。

勞動市場由國家領導轉型成由市場領導時,也因勞務所得不均升高而導致所得不均升高。俄羅斯在共黨統治期間幾乎沒有人失業,工資只有微小的差距,用來獎勵不同的投入和激勵勞工努力工作。與市場經濟相比,這必定會讓不均情況往較平等的方向走。

然而,開始轉型走向市場經濟時,因為工人從國營部門轉投民間部門造成了大量失業。國營企業和民間企業關閉導致國營和民間就業人數減少,而嚴厲緊縮的預算產生了對投資和雇用員工極為不利的狀況,並且幾乎無法為尋求失業給付的人提供支持—所有這一切,都對最低所得者形成最沉重的打擊。因為勞工嚴重過剩和財富更為集中,勞動市場轉型和私有化過程對資本持有者有利,對勞工不利。

物價自由化也導致消費者物價指數在一九九○至一九九六年間攀升近五千倍。一九九二年元月一日,官方正式推動物價自由化,造成一九九二和一九九三年的通貨膨脹率特別高,分別達到1,500%和900%。

雖然這種惡性通膨影響整個俄羅斯經濟(成人人均國民所得從一九九一年的大約17,000歐元掉到一九九五年的11,000歐元),但受到最沉重打擊的是最貧窮的人,所得分配的下層半數人口有一大部分是領退休金的老人和低薪工人,他們的名目所得沒有完全根據物價漲勢調整,這種情形造成大規模的重分配,千百萬俄羅斯家庭淪落為貧戶,尤其是退休老人的家庭。

下層半數人口的國民所得占比暴跌,從一九九○至一九九一年間占總所得的30%左右,暴跌到一九九六年的10%以下。

下層半數人口的所得占比快速崩潰之際,我們卻看到上層百分之一群體的所得占比較為漸進地持續上升,他們的所得占比從一九八九年的6%不到,上升到一九九六年的26%左右,僅僅七年多就出現如此驚人的轉折。請注意,下層半數人口一九八九年的所得占比是上層百分之一群體的五倍,到一九九六年卻變成比上層百分之一群體幾乎小兩倍。同時,中層百分之四十群體似乎相當不受最初的轉型改革影響,國民所得占比在同一段時期只微微下降,從大約46%降為43%。

一九九六年葉爾欽當選連任俄羅斯總統後,俄羅斯最窮半數人口的所得占比開始穩定下來。一九九六至一九九八年間下層半數人口的所得占比上升了五個百分點,因為一九九六至二○一五年間的漸進復甦過程開始嘉惠低端退休和低工資族群,但他們從來沒有完全恢復到一九九○至一九九一年間的相對所得占比。上層百分之十群體的所得占比在一九九六至一九九八年間從48%左右降到43%,二○一五年回升到平均47%左右。後面這段期間,美國上層百分之十群體的所得占比持續上升,到了二○一五年,美國的所得集中程度已經高於俄羅斯;法國上層百分之十群體的所得占比也上升了,但是比較小幅度地穩定升到二○一五年的34%。

這十二年期間,俄羅斯總體經濟也強勁成長,成人人均國民所得比一九九六年的12,000歐元增加一倍以上,增至二○○八年的2,5000歐元。然而,這種成長的主要受益者還是上層百分之十群體,他們的國民所得占比在十年內從43%升到二○○八年的53%。上層百分之十群體享受上升趨勢,中層百分之四十群體卻正好相反,國民所得占比從一九九八年的將近40%,跌到二○○八年的35%。

二○○八至二○○九年間,全球金融海嘯和油價暴跌,打斷了俄羅斯的國民所得成長,此後經濟活動一直低迷不振,到二○一四至二○一五年間,俄羅斯軍事干預烏克蘭遭到國際制裁,國民所得再度下跌。二○○八至二○○九年間,俄羅斯成人人均國民所得減幅超過2,000歐元,然後才開始疲軟回升,到二○一三年略微超過24,000歐元,卻又在二○一五至二○一六年間回跌23,000歐元。

金融海嘯對俄羅斯最富有族群的打擊最大,他們的國民所得占比出現最大幅度的重跌,上層百分之十群體在二○一○年之前的兩年期間減少了六個百分點,到二○一四至二○一五年間,才在略超過45%的水平穩定下來。下層半數人口和中層百分之四十群體的國民所得占比都提高四個百分點,分別升到18%和39%。

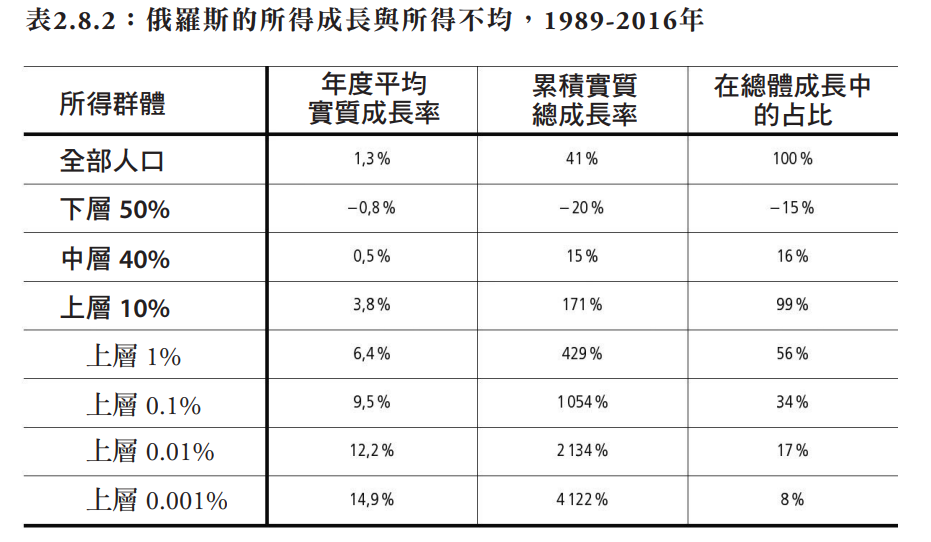

把一九八九至二○一六年這段期間合起來看,俄羅斯的成人人均國民所得增加了41%,等於每年成長1.3%。然而,由於前文所述的分配動態,不同所得群體的所得成長經驗卻大不相同。一般來說,底層所得者在這二十七年期間得到的成長果實很少,甚至是負值(下層半數人口每年負成長0.8%,整個期間負成長20%),主要是因為一九九六年之前的通膨造成所得損失。

中層百分之四十群體獲得非常微小的正成長,每年只成長0.5%,因此整段期間他們的所得成長是15%。然而,上層百分之十群體的遭遇截然不同,事實上,如表2.8.2所示,愈往所得分配的更上層看,就會看到所得增加幅度愈大。一九八九至二○一六年間,上層百分之十群體的成人人均所得每年成長3.8%,這一千一百五十萬名上層百分之十所得者的累積所得成長率為171%。此外,他們幾乎是這段期間俄羅斯總體經濟成長唯一的受益者,享有全國成長果實的99%,反之,一億三百五十萬的下方九成人口只獲得1%的成長果實。

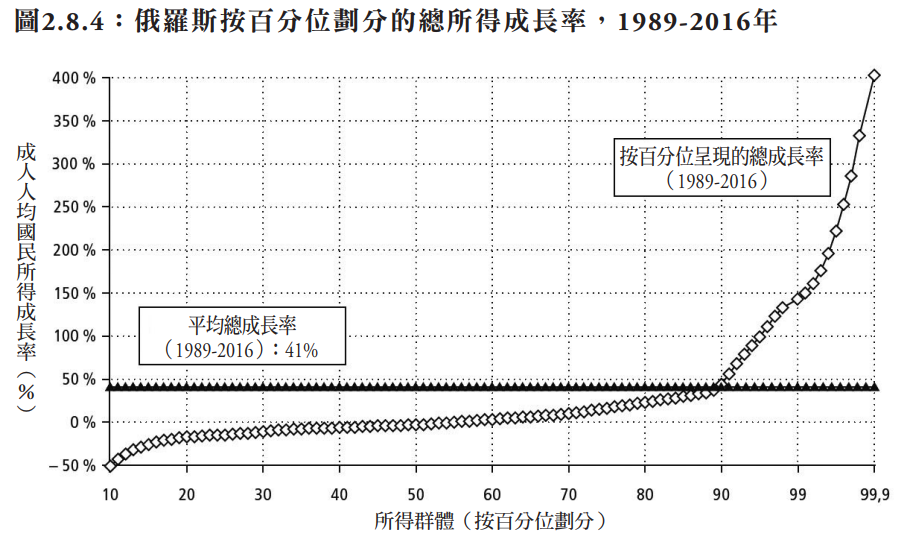

圖2.8.4呈現的是這段期間不同人口群體的年度及總成長率。有趣的是,這些數字顯示的上升型態和歐洲復興開發銀行建構的圖表相同。然而,其中有兩點不同。第一、因為對俄羅斯群體的所得估計比較精確,這張圖顯示的斜度更陡。第二、雙方使用的所得概念有著重大差異。後面這項差異對一九八九至二○一六年間的實質總成長率有明顯影響。

歐洲復興開發銀行認為此一成長率為70%,而不是圖2.8.4說的41%。這種差異絕非小事,諾瓦科梅等人秉持本報告與整個世界不平等資料庫所使用的概念,利用國民所得而不是只靠自行回答的訪調資料來進行研究。他們體會到,要以令人滿意的方式比較蘇聯和後蘇聯時期的實質所得,確實是個重大挑戰。例如,如果研究人員要評估一九八九至一九九○年間短缺和排隊的福利成本,那麼他們的總成長數字就可能從41%增加到70%,甚至增加更多。

俄羅斯的長期不均呈現U形

一九八九至二○一六年間的後共產主義時期,俄羅斯的所得分配變化和一九○五年後出現的變化非常不同。在沙皇統治俄羅斯的一九○五年,上層百分之十群體的國民所得占比大約為47%,下層半數人口的占比大約為17%,中層百分之四十群體的占比為36%。

一九一七年俄國爆發革命,推翻沙皇獨裁政權,為一九二二年的蘇維埃社會主義共和國的成立鋪下坦途後,各群體的國民所得占比劇烈改變。到一九二九年,上層百分之十群體在國民所得中的占比只剩下22%,比二十四年前減少二十五個百分點。如圖2.8.5所示,上層百分之十群體少掉的國民所得占比,由中層百分之四十和下層半數人口吸收,兩者的國民所得占比大約各增加十三個百分點,分別增加到將近30%與48%的國民所得。

同期間,上層百分之一群體的所得占比從一九○五年的略低於20%,降到蘇聯時期4%至5%的水平。因此,直到一九五六年為止(所謂的去史達林化政策開始的時間點),蘇聯大舉投資公共教育,推動五年計畫以累積資本資源,計畫內容包括建立重工業、把農業集體化、限制消費品生產等,一切都由國家控制。這段期間,絕大部分的成長果實都由下方九成人口分享。

一九五三年史達林去世後,蘇聯推出所謂的去史達林政策,包括終止古拉格群島大批強迫勞工之類比較自由化的政策,所得分配出現對低所得者有利的進一步變化,下層半數人口的國民所得占比從一九五六年的24%增加到一九六八年的32%,而同期間,上層百分之十群體的占比則從26%降為22%。隨後一直到一九八九年,這兩個群體和中層百分之四十群體的國民所得占比,大致都保持相當穩定的狀態,如圖2.8.6與表2.8.3所示,不同群體之間的成長相當均衡。

從不同所得群體的年度平均實質成長率變化來看,這些數字凸顯了活在共產制度和後共產制度之間的重大差異。整個一九○五至一九五六年期間和一九五六至一九八九年期間,下層半數人口和中層百分之四十群體的年度平均實質所得,增加速度至少和上層百分之十群體一樣快,而且在一九○五至一九五六年期間,成長速度還比上層百分之十群體快許多。

在較早這段期間,和上層百分之十群體0.8%的年平均成長率相比,所得成長明顯有利於下層半數人口和中層百分之四十群體(年平均成長率分別為2.6%和2.5%)。一九五六至一九八九年間,下層半數人口的年成長率比先前各個時期還高,和上層群體的差距明顯縮小。

上層百分之十群體2.3%的成長率和中層百分之四十群體一樣高。有趣的是,一九○五至一九五六年間,上層百分之一所得群體的年度成長率逐漸趨向負值,然後在一九五六年至一九八九年間逐漸變為正值。然而,真正的對比在一九八 九年之後的時期出現,這時候,上層十萬分之一群體的年度成長率為14.9%,下層半數人口的年度成長率為-0.8%,差距升高到15.7個百分點。分配曲線兩端的成長率差距這麼大,是整個二十世紀從來沒有出現過的事情,甚至在俄羅斯經濟社會主義化期間也沒有見過。

要得出較精確的結論 需要更多詳細資料

前面說過,諾瓦科梅、皮凱提與祖克曼運用的資料來源有許多限制,這表示雖然本文所述的大略數字規模可視為可靠,但有關不均程度的微小差異卻不應視為精確無誤。

事實上,他們的估計顯示,沙皇時代和後蘇聯時代的不均水平大致相當,但因為缺少詳細的所得稅資料,又普遍缺乏金融透明度,導致他們對晚近期間的估計相當不精確,或許最重要的原因是他們對一九○五年的估計也一樣不精確。因此,看來唯一比較穩當的結論似乎是:帝俄時代的不均程度非常高,可以媲美後蘇聯時代俄羅斯可能更高的不均程度。

同樣值得強調的是,圖2.8.1和圖2.8.5的貨幣不均指標缺乏非貨幣型態的不均面向,這可能會扭曲不均在不同社會和不同時期之間的比較。例如,包括遷徙權在內的個人地位和基本權利的不均,在帝俄時代十分普遍,還持續到一八六一年正式廢除農奴之後很久。要用一種貨幣指標來概括這些不均型態,顯然過度簡化了繁複的權力關係和社會支配。同樣的基本疑慮也適用於蘇聯時期,當時在共產主義統治下,貨幣不均降到非常低的水平,然而,儘管當時上層百分之十群體和下層半數人口之間的所得差距相當小,蘇聯菁英卻還是能得到更好的商品、服務和機會。

這種情形可能以不同的形態表現,包括能到特別商店和度假勝地,讓蘇聯上層百分之一群體享受到的生活水準比他們的年所得要高許多,可能高出全國平均值四到五倍的應有水準。不管在俄羅斯或其他國家,進行歷史比較和國際比較的時候應該要留意這些因素。※本章資訊出自〈從蘇維埃到寡頭:俄羅斯的不均與財產,1905-2016年〉(From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia 1905-2016),作者為諾瓦科梅(Filip Novokmet)、皮凱提與祖克曼,是世界不平等資料庫工作底稿系列中的2017/9號。/衛城出版

《世界不平等報告2018》作者簡介:

阿瓦列多(Facundo Alvaredo)/巴黎經濟學院教授,世界不平等實驗室協同主持人。

江瑟(Lucas Chancel)/世界不平等實驗室協同主持人,巴黎政治學院授課講師。

皮凱提(Thomas Piketty)/巴黎經濟學院、法國社會科學高等學院教授。與阿特金森(Anthony B. Atkinson)等人共同創立世界高所得資料庫(WTID),目前進一步擴充並更名為世界不平等資料庫(World Inequality Database)。曾出版《不平等的經濟學》(L’économie des inégalités)與《二十一世紀資本論》(Le Capital au XXIe siècle)等書。

賽斯(Emmanuel Saez)/加州柏克萊大學經濟學教授、公平發展中心主持人,世界不平等實驗室協同主持人,曾獲克拉克獎章及麥克阿瑟獎。與皮凱提合著《租稅革命:二十一世紀的所得稅》(Pour une révolution fiscal: Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle)。

祖克曼(Gabriel Zucman)/加州柏克萊大學經濟學助理教授,世界不平等實驗室協同主持人,著有《富稅時代》(La Richesse cachée des nations)。

熱門影音

熱門新聞

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧擁吻訣別 她含淚哀求他「這句話」全網哭翻求番外篇

- 傳賴清德想把500元鈔票改印「中華隊奪冠照」 央行確定發行12強紀念幣

- 《深潛》成毅新劇搭檔《大夢歸離》古力娜扎 台灣女星演武林高手劇照曝光全網認不出

- 《春花焰》吳謹言與老公洪堯牽手逛街孕肚藏不住 他因「這理由」挨轟沒擔當

- 大風吹時間!《英雄聯盟》LCK 賽區各大戰隊轉會期 11/23 人事異動整理

- 【中華隊奪冠】麥當勞大薯買一送一!拿坡里、漢堡王、必勝客等 7 家速食優惠懶人包

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧生死訣別掀淚海 她與「崔十九」從宿敵變知己全網感動

- 中華隊最強捕手「林家正」介紹、IG!185 公分長腿、大胸肌迷翻家正婦 12 強冠軍戰炸裂東京巨蛋