上報 Up Media

toggle- 最新消息 謝宜容起碼幹掉賴清德半壁江山 2024-11-22 00:02

- 最新消息 投書:立院惡鬥 只會讓更多科技人企業人不敢投身政壇 2024-11-22 00:00

- 最新消息 勞動部稱謝宜容失聯明天不出面 吳母淚控:霸凌太過分、太惡毒 2024-11-21 22:05

- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

- 最新消息 明後兩天各地氣溫回升 北部、東北部18到23度濕涼舒爽 2024-11-21 21:45

- 最新消息 劍橋詞典2024年度代表字出爐 「manifest」反映人們追求身心健康趨勢 2024-11-21 21:43

- 最新消息 為了9萬元勒斃馬國女大生 陳柏諺一審判賠父母逾638萬元 2024-11-21 21:32

- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

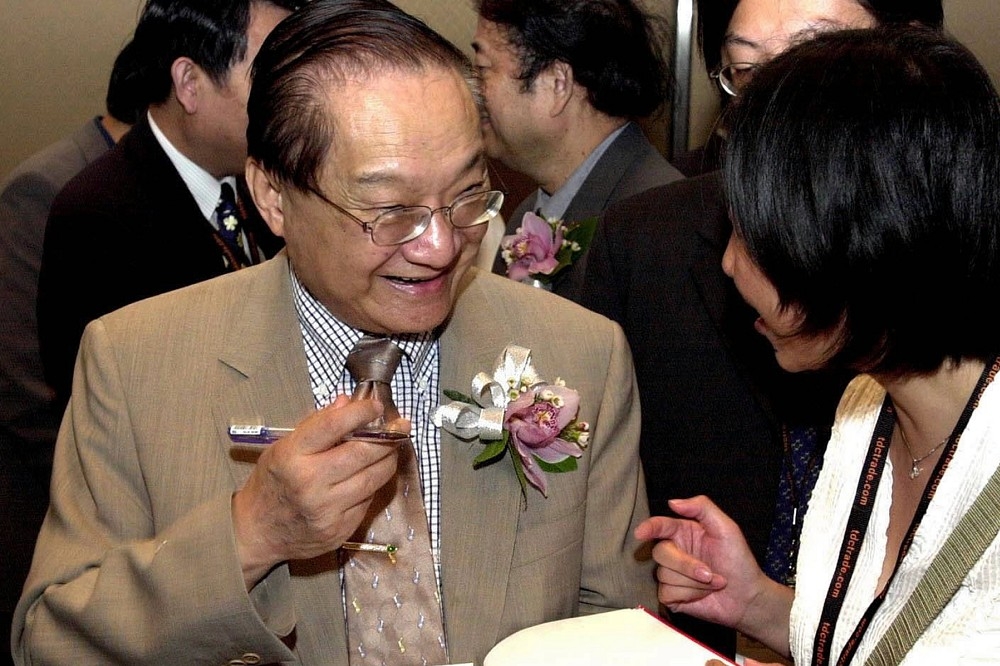

1988年,查良鏞和查濟民聯合提出「雙查方案」(又稱主流方案)。這個方案當時被形容為「比中共方案還保守」。民主派認爲他「出賣民主。(湯森路透)

本名查良鏞的金庸一生有四個身份:文學家、報人、政治參與者和學者。前文主要回顧了作爲文學家的「金庸」的成就,本文著重分析作爲的報人和政治參與者的「查良鏞」的成就。

我建議把金庸和查良鏞分開評價,前者為我們提供了一個「想象中的江湖」,後者則親身在「政治江湖」上搏殺。金庸的成就幾乎毫無爭議,查良鏞則爭議大得多。

作爲報人的查良鏞

查良鏞對香港報業和傳媒業的貢獻極大。查良鏞首先是推動香港報紙及大衆文化的普及化的代表人物。香港的報業發展分爲精英時代、黨派時代和社經時代。1925年出現的《華僑日報》是第一份面向平民的「社會報紙」。雖然「社會報紙」在戰前就與黨派報紙競爭,但二戰打斷了這個進程。戰後,中國内戰的影響延伸到香港,黨派報紙依然佔據主要地位。1949年後,社會報紙才重新擡頭。

戰後,大批新移民湧入香港,即便是識字的人群中,知識結構也不高,普羅大衆需要更多平易近人的讀物。這時香港普通人沒有購書的習慣,廉價的報紙成爲最好的消遣讀物,針對平民的報紙副刊應運而生。

1955年,在《新晚報》工作的梁羽生和查良鏞先後接到邀請寫小説連載的任務,梁羽生根據當時澳門比武大賽的靈感,寫了《龍虎鬥京華》;查良鏞則根據自己家鄉的乾隆皇帝是漢人的傳説,寫下《書劍恩仇錄》,雙雙發展出新派武俠小説,迅速吸引了廣大讀者。1956年,查良鏞在《香港商報》刊出《碧血劍》和《射鵰英雄傳》,再次大受懽迎。

連載小説在當時是新鮮事物,要做到每天都發表一小段,能吸引讀者不斷追下去,還能發展為一個結構和邏輯都完備的長篇小説,對作家是很大的挑戰。金庸、梁羽生和倪匡堪稱當年連載小説界的三大寫手,報紙銷量大幅增加。連載金庸小説的《香港商報》成爲唯一能吸引大衆的左派報紙(但以社會報紙定位),銷量直追當時第一大報《成報》。總之,在1950-1960年代,社會報紙把黨派報紙打得落花流水,成爲香港報業主流,以查良鏞等為代表的小説家居功不少。

努力辦「有格調」的報紙

查良鏞可貴之處,是他既從大衆文化起家,又努力辦「有格調」的報刊。他的名字與《明報》密不可分。在1959年創辦明報時,只是小本經營,員工不過十人,銷量全靠連載自己的武俠小説(和簡而清的馬經)的副刊支撐。

查良鏞從辦報之初就不希望走「媚俗」路綫,堅持把報紙往高層次提升。這時,他「左手寫社評,右手寫武俠」,以堅持「理性、中立、客觀」的方式報導新聞,又以大量報導中國内地事件為特色,逐漸成爲香港一份既「高端」又有不錯銷量的中文報紙,長期在業界保持銷量三、四位。

查良鏞二十多年來一直是《明報》主筆,百分之九十九的明報社評均出自他之手。縱觀其社評和明報的風格,可以歸為幾大特色:第一,爭取民主和自由,關懷人文,反對「極左」;第二,愛中國,堅持「中華民族」的立場;第三,是其是,非其非,不因「愛國」而掩飾中國政府的錯誤;第四,不怕得罪人,堅持在「左」「右」之間,開闢第三條路綫。

最先發表譴責大陸飢荒的社論

在1960-70年代期間,明報刊出大量社論和文章,抨擊中國共產黨。它最先發表譴責大陸飢荒的社論;又反對中國不顧人民貧困,發展核武器,惹來左派報紙「反共反華」、「親英崇美」、「背叛民族立場」的攻擊。他毫不妥協,從1964年11月27日到12月22日,每天在頭版頭條位置發表社論:「敬請大公報指教和答覆」一系列文章。文化大革命時,查良鏞更大力批評文化大革命和香港的六七暴動,被指責為「漢奸」、「走狗」、 「豺狼鏞」,受死亡威脅。

當時左派奉行恐怖主義式的刺殺行動,傳媒人受到的死亡威脅是真實的,播音員林彬就被燒死。查良鏞這樣從左派報章出來的人,更隨時可能被共產黨「家法伺候」,因此他高調抨擊左派需要很大的勇氣,他甚至被迫到外地旅行暫避風頭。

但在反對共產黨極左路綫的同時,查良鏞又堅持「大中華」主義。在1970年代的釣魚臺事件和西沙海戰中,明報都旗幟鮮明地站在維護「中國領土」的一方。這並不表明他站到中共同一立場,相反他還批評中共與日本建交時沒有明確主張對釣魚臺的主權是出賣中國領土。

明報是香港新聞界的「黃埔軍校」

在兩個陣營隔絕的年代,西方社會(包括臺灣和香港)要得到中國的準確消息非常不容易。有人說,明報之所以大量報導中國事務,主要原因從美國中情局拿到秘密資料。雖然不能排除這樣的合作關係曾存在過,但其規模和對明報的幫助程度有多大,以及是否「單向」,都值得懷疑。筆者曾研究過六七十年代的美國檔案,不少中情局報告所引用的資料往往來自明報。在對中國問題的分析上,明報有很多創新,最著名的就是其為中國内政的派系分析建立一個框架,當時能從中國獲得的蛛絲馬跡,都可以利用理論框架加以放大與推測。這個框架至今還有價值。

在六七十年代,明報是香港唯一走「高端」路綫的香港主流中文報紙,培養出大批有理想有質素的記者和編輯,從明報出來的記者和編輯往往能在其他媒體獨當一面,堪稱香港新聞界的「黃埔軍校」。明報也逐漸聚集了大批自由派精英為明報寫評論,它同時也不排斥其他立場的人的投稿。

明報在香港奉行獨立路綫,漸漸積聚了信譽。明報被認爲最能代表真實的香港的中文報紙。香港主流中小學都訂閲明報,外國人眼裏更是唯一可靠的香港中文報紙。筆者在美國多個圖書館檢閲,如果它們訂閲香港中文報紙的話,那麽明報是不可或缺的一份(很多時候是唯一的香港中文報紙)。

查良鏞在1990年代初搞明報上市,接著賣出明報股份,從此與明報沒有實質關係,但明報採編還長期堅持查良鏞的理念,直到最近兩三年墮落爲止。

提到明報,也不可不提其姐妹刊物《明報月刊》,簡稱明月。明月也由查良鏞一手力創,在1966年創刊初期還兼任總編輯。明月同樣以「獨立、自由、寬容」為信條,以辦成一份面向全球華人社會,探索華人文學、學術、文化、思想為主的高格調路線雜誌。這是香港少有的「半學術」雜誌,專門刊登有關文學、哲學、歷史等方面的深度文章,有專業期刊的嚴格,又摒棄專業期刊的高深。由於明報累積下的名氣,明月邀得衆多頂尖水平的中文學者與文化人的長期供稿,包括饒宗頤、余英時、夏至清等人。在收購《亞洲周刊》(1994年)前,明月非常緊貼時事。在保釣運動、中日關係、南海問題等國際問題上都發表過非常有價值的文章。其有關專題的選輯還是研究這些問題必備的原始素材。這份「既高端又大衆」的刊物可以存活至今,各位有點垂垂老矣的文化人還繼續向明月供稿,都是爲了對當初信念的堅持。這真是香港傳媒界和文化界的奇跡,查良鏞功不可沒。

作爲政治參與者的查良鏞

查良鏞的報人生涯,特別是其總編與主筆的身份,和其政治參與者的身份密不可分。但尤其彰顯其「政治參與者」身份的,還是在他在1980年代擔任基本法起草委員會的時期。如果說查良鏞存在什麽爭議的話,主要就發生在這個階段。

上文說過,鄧小平很喜歡看金庸的小説,所以在1981年中英談判之前,邀請香港政經界代表人物訪京時,不顧左派一貫對查良鏞的攻擊,點名要求明報社長查良鏞上京;並且就專門在人民大會堂首先單獨接見查良鏞,高度肯定查良鏞「愛國愛港」。這個接見改變了查良鏞與中共的關係,左派當然再也不攻擊查良鏞。查良鏞稱讚鄧小平是偉人。在1984年《中英聯合聲明》後,又接受委任成爲基本法起草委員會委員,並擔任政制小組港方召集人。

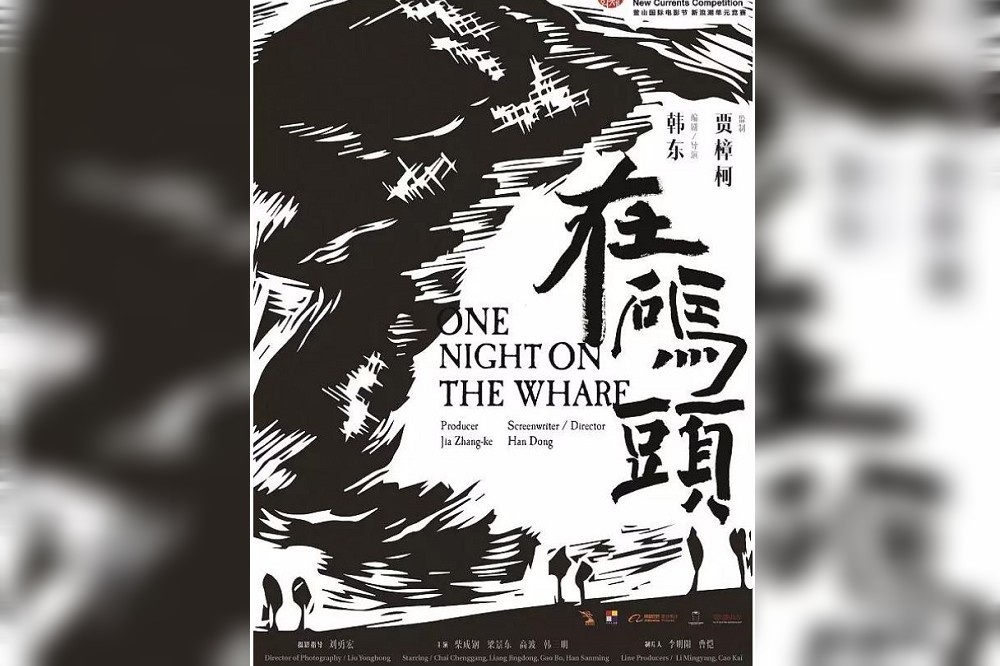

「雙查方案」被控出賣民主

1988年,查良鏞和查濟民聯合提出「雙查方案」(又稱主流方案)。這個方案當時被形容為「比中共方案還保守」。民主派認爲他「出賣民主」,激進學生在明報報館前焚燒明報以示抗議。查良鏞利用明報努力推銷這個方案,在1988年11月25-27日三天,一連發表三篇社論為「主流方案」辯護;又被指只偏重支持方案的報導,而很少反對方案的報導。在接受採訪的時候,他還提出「任何報紙一定要跟主事人的方針做,明報是我辦的,我有行政權力,我當然有權指揮這樣做或那樣做,表達我的主張。」 「報紙是老闆的私器,不是公眾的公器」。

為六四學生痛哭失聲

1989年,中國發生六四事件,查良鏞旗幟鮮明地站在學生的一方,在中國宣佈戒嚴的時候就辭去基本法起草委員會職務。六四事件發生後,他猛烈批評鄧小平,在電視採訪前失聲痛哭。他隨後退出政界,同年卸下明報社長職務。幾年後,他賣掉明報辭去一切職務,全面退休,開始生命最後一個階段的學者生涯。

查良鏞對鄧小平的看法被一些人譏諷為「小粉紅」;查良鏞支持香港回歸,被蓋上「大中華膠」的帽子;主流方案被一些人責備「出賣香港」;他努力推銷主流方案,則被指責為「公器私用」。

筆者認爲這些看法都脫離了時代的脈絡。

首先,查良鏞從頭到尾都不是「反共」派。他曾到北京求職,因出身問題被拒絕;他曾進入左報工作,「大俠」之路就是從左報開始的。他反對的是共產黨的極左路綫,特別是以毛澤東一派爲首的不顧人民福祉的極左派。在1950年代後期反右和大躍進之前,共產黨的形象並不差。查良鏞脫離左報系統,自辦報紙,與他看到中國變得極左,要與極左派路綫分道揚鑣有很大關係。

文革結束後,極左路綫終結,鄧小平改革開放路綫得到廣泛支持。這時鄧小平的形象無論在國際還是國内都非常正面。查良鏞支持鄧小平,那不是一個順理成章的事嗎?到了八九六四,他和明報都旗幟鮮明地反對鄧小平的六四鎮壓。這最多說,他和世界絕大多數人一樣,都看錯了鄧小平。在政治漩渦中,他始終站在人民的一邊。

其次,查良鏞向來是一個「大中華主義」,支持中國統一與強盛。這在他們那一代人也是一種主流認識。筆者也論證過,從金庸小説可知,查良鏞並非那種「大漢族主義」者,他支持的是中國統一,但同時認爲應該平等對待各民族。這不是那一代追求民主,追求公義,追求平等的人的渴求嗎?

現在,香港和臺灣各有獨派勢力,「大中華」對一些人來説「難聽過粗口」。但回到1980年代,香港大部分人都沒聽過「港獨」這囘事,臺灣獨派也只能委身爭取民主自由的黨外人士的羽翼下。當時有多少人不是「大中華主義者」?

第三,有關雙查方案,實際是一個帶有進步色彩的妥協方案。

由於問題比較複雜,筆者只能另文分析。簡而言之,當時政制問題是起草基本法時爭持不下的問題。要爭取普選,必須提出一個中方可以接納的方案。雙查方案正是在這種情況下,出現的妥協方案。正如一切妥協方案一樣,它有其保守的部分,也有其進步的部分。

保守的部分,正如民主派指責的,沒有從1997年就開始直選。進步的部分,則提議:「第三任行政長官任內,進行一次全體選民投票,以決定第四任行政長官是否普選,以及第五屆以後的立法會是否全面直選。」 如果雙查方案能被全面接納,只要香港人萬衆一心,2012年特首選舉就可望能選出特首。在查良鏞的努力下,1989年2月的基本法(草案)中,基本採納這個方案。

當時有人指責,雙查方案比中國底綫還要保守。這非常不符合實際。事實上,在查良鏞退出後,1990年的草案,中共就把其中的進步部分都去除了。如果真的是比中國方案還保守,怎麽最後「進步部分」沒有最終寫入《基本法》?

對此,查良鏞也不需負責,因爲他已經因六四退出了起草委員會,之後的改動就無能爲力了。

因此,到最後,雙查方案實際被分拆了兩部分,其保守的部分被吸納入基本法,進步的部分被抛棄了。原先的妥協方案就這樣變成一個「保守」的方案了。批評者只說出了其「保守」的部分,沒有提及其「進步」的部分,這是相當不公道的。

查良鏞的方案當時得不到理解,但後來越來越多人認同。當初指責他的李柱銘說,查良鏞是當時爭取民主的「第三人」,而且比他更懂中共的底綫。又說,如果雙查方案得到落實,那麽現在香港早就有民主選舉了。這些反思都是客觀的。

最後,有關他對新聞自由的論述,也必須客觀分析。

在查良鏞成長和創業的年代,報紙的立場確實是與辦報人的立場高度一致的。查良鏞在辦明報之初,就一直堅持自己寫社論,把明報作爲自己的喉舌。如果不是爲了表達自己的立場,他根本沒有必要辦這份報紙。因此這種理解也很正常。

再推而廣之,報紙有立場,而且通常是辦報人或總編輯室的立場,這是報紙的常識。「客觀、中立、理性」不等於沒有立場,沒有態度,用社論表達對自己提出的方案的支持,並沒有超出辦報人的原則。香港《蘋果日報》旗幟鮮明地反共,《華盛頓郵報》旗幟鮮明地反川普。這些都是可以觀察到的事實。香港那種編輯室與辦報人出現偏差,進而編輯室「捍衛新聞自由」的情況,大都是報紙易手,新老闆和舊編輯室的立場不同而引發的。

從儒到佛,金庸與查良鏞走了同樣的道路

查良鏞的學者生涯筆者所知不多,只知道劍橋大學授予他名譽博士學位,他卻偏要實實在在地讀一個「真博士」的事。他讀學位時已是2004年,對這個80嵗的老人,除了讚嘆他的堅毅之外,實在無法要求太多。一言以蔽之,以金庸的成就與學識,他到劍橋讀學位,同時也是劍橋的驕傲。

查良鏞在中國享有崇高的地位。有人認爲,這是他「諂媚中共」得來的。這種可笑的言論實在不值一駁。你看金庸所到大學開講座之處,到處人山人海就知道,金庸的名望與地位完全是其成就使然。

作爲報人與政治參與者的查良鏞,其實與作爲文學家的金庸在小説中表現的立場與思想變化高度一致。小説中,他思考何為俠義,在現實中,他要找一條能伸張正義的道路。小説中,主人公開始是儒家,「為國為民」,但結局總是悲劇;由此他認識到越強求越得不到的道理,轉爲佛家。現實中,他同樣以儒家的精神堅持用一枝筆與左右兩派作戰,為香港人爭取民主與自由;但最後,他寄以希望的鄧小平也做出鎮壓學生之事,幻想破滅,他也只能像武俠中的俠客一樣,退出這個江湖,用佛家的精神度過餘生。

或許,這就是一個俠客的最終結局。

※作者為旅美學者

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管