上報 Up Media

toggle- 最新消息 謝宜容起碼幹掉賴清德半壁江山 2024-11-22 00:02

- 最新消息 投書:立院惡鬥 只會讓更多科技人企業人不敢投身政壇 2024-11-22 00:00

- 最新消息 勞動部稱謝宜容失聯明天不出面 吳母淚控:霸凌太過分、太惡毒 2024-11-21 22:05

- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

- 最新消息 明後兩天各地氣溫回升 北部、東北部18到23度濕涼舒爽 2024-11-21 21:45

- 最新消息 劍橋詞典2024年度代表字出爐 「manifest」反映人們追求身心健康趨勢 2024-11-21 21:43

- 最新消息 為了9萬元勒斃馬國女大生 陳柏諺一審判賠父母逾638萬元 2024-11-21 21:32

- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

「標準被害人」的說法讓性侵害的審判反而優先審判被害人的言行舉止,意思是,只要被害人不夠端莊,她被性侵就是自找的。(圖片摘自網路)

聽說《當冤案判死的被告寫信:「什麼時候去拜訪你」-《漢摩拉比小姐》觀後之五》(舊名:《法庭中最強悍的人原名》)這篇文章,在法官論壇曾引起這樣的回應:「不但法官要想想,那些對性侵案件要求法官採有罪推定的婦女團體也要想想。 」

這個回應讓我感覺複雜。

我不知道,上述回應只是一般性地連結到近年來司法實務的爭議,還是呼應《漢摩拉比小姐》的劇情。因為第十三集中被告在宣判後昏厥,觀眾(與讀者)很容易認定被定罪的被告其實無辜,這個無辜是具同情弱者的主審法官「害的」。不容易想到的是,被告也可能是難以面對自己身敗名裂的未來。如果昏厥的原因與案件真相有關,案件真相只能依賴證據來判斷,那麼這個案件的證據在劇中的設定是怎麼樣的呢?

He said, she said

跟其他性侵害案件一樣,這個案件裡,被告與告訴人的說詞相反。告訴人主張被告乘自己酒醉不省人事的時候性侵,被告否認,說是雙方同意才進行的。檢察官追問告訴人同意發生性關係嗎?被告反問:「非得要說出來才算是同意嗎?」

換告訴人作為證人,接受辯護律師的詰問。

「在餐廳包廂裡,跟被告單獨吃飯了嗎?」

「是因為教授說要討論文,所以才把我叫過去的。」

「跟其他教授也會在包廂裡單獨吃飯嗎?」

「是因為知道教授叫我過去才去的。」

「吃飯的時候,聽說你給被告積極倒酒,而且還眉開眼笑,難道不是嗎?」

「那只是…」

「平時你給被告發訊息的時候,經常會使用撒嬌的表情包和符號?」

「我本來就經常使用表情包,給女人發短信訊息的時候也會使用。」

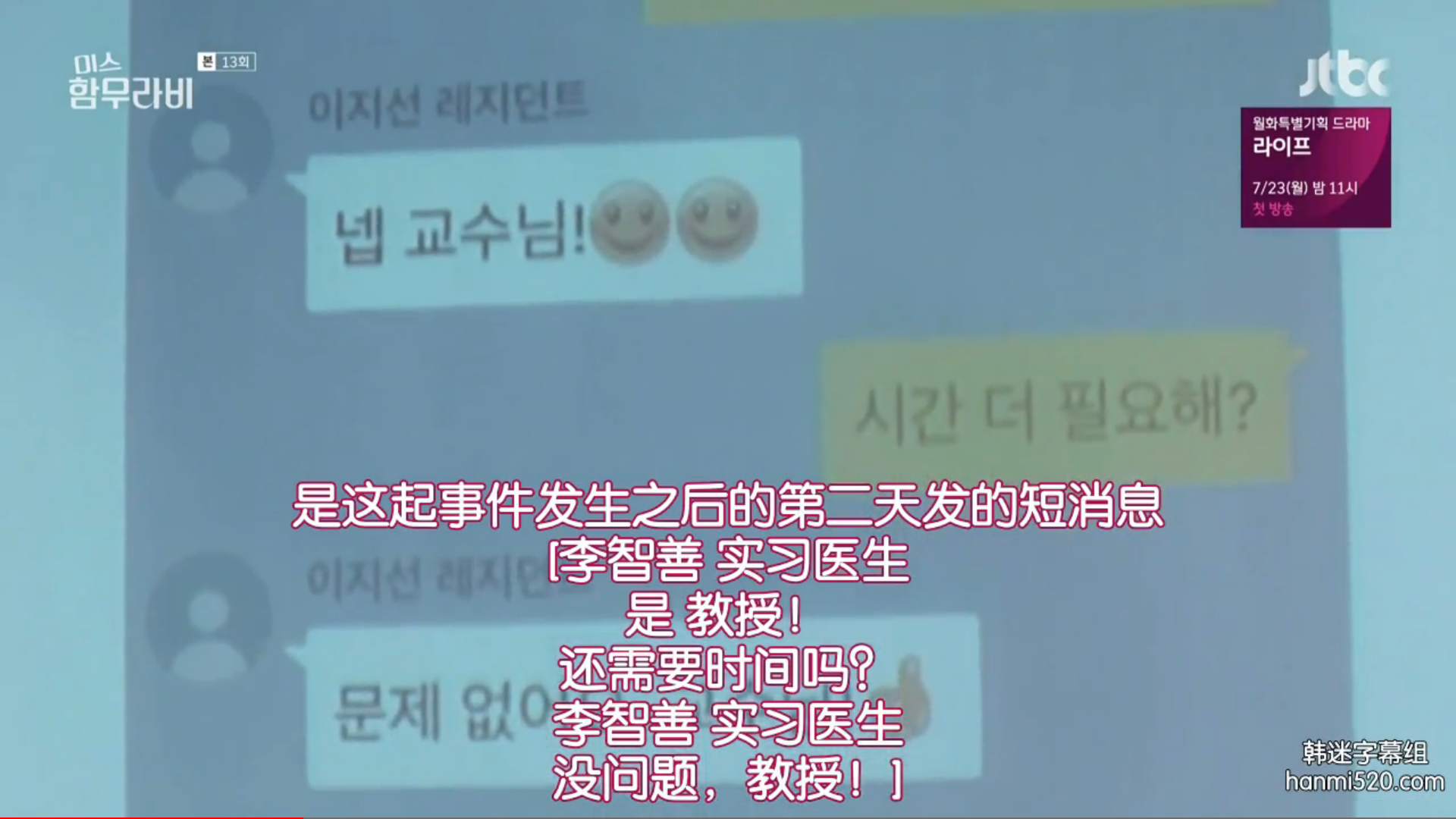

(這時候律師提示證據,螢幕上看到告訴人回應被告的問題時,在後頭都有兩個笑臉的符號。)

圖片摘自網路。

圖片摘自網路。

「這是這起事件發生之後的第二天發的訊息?」

「是。」

「按常理來講,這不像是被強姦的受害者與加害者之間的訊息呀~你是怎麼認為的?」

「不是的,只是在混亂的狀態下先答覆而已。」

「我只是說按常理來講就是如此。被告在包廂裡強迫你喝酒嗎?」

「那倒不是。」

「證人你說過喝酒喝到不省人事嗎?」

「是的。」

「深夜,是只有你們兩個人的包廂嗎?」

「是的。」

「被告向你表示的異性的好感吧?在學校就看上了你,看到你就像青春期的少年一樣悸動,(被告)是不是說過這種話?」

「說過。」

「那麼再次按常理來想想吧,在這種情況下女性沒有任何反抗,而且是主動喝到不省人事,這不就意謂著女方也對男方有好感嗎?以社會的觀念來講。證人,你是不是感覺到了被告的魅力?」

「沒有那種感覺,什麼魅力呀?」

「雖然各自對於外表的取向不同,但是他可以向你想去留學的學校寫推薦信,今後還有可能讓你在母校醫院裡工作。這份力量,不覺得很有魅力嗎?」

(這番問話引起旁聽席的騷動,審判長請辯護人注意言詞。)

「證人為什麼第二天沒有立即報案,過了一週才報案?」

「因為覺得羞恥,所以沒有勇氣報案,而且害怕後面將會發生的事情。」

「當時兩人一起進入旅館的一幕,證人的實習同事偶然看到了,幾天後在醫院裡傳開了。」

「是,但我們不是一起進去的,我那天喝醉了。」

「在同一個醫院的證人的男友也聽到了這個傳聞?」

「是。」

「你就是在這之後才選擇了報警,證人多方面感覺到了為難,對這次的告訴產生了影響,難到不是嗎?」

性侵害案件中「標準被害人」迷思

在這段交互詰問裡,律師的攻擊是多面向的。告訴人深夜單獨跟被告在包廂中吃飯,還眉開眼笑地積極為被告倒酒,告訴人沒有被強迫的樣子。告訴人於所謂「性侵」的隔天,不僅若無其事地跟被告透過簡訊互動,還送了表情愉悅的心情圖貼,也不像個受到傷害的被害人。告訴人明知被告已經表白,對自己已有超越師生的好感,還主動倒酒給被告。告訴人不是也受被告吸引,就是另有算計,想要利用自己的魅力,甚至利用性,讓被告對她徇私,包括寫留學推薦信,或是推薦其留在母校工作。如果不是告訴人與被告去旅館被同事看見,流言在工作場所傳開,甚至傳到告訴人男友耳中,告訴人不會在事情發生已有一段時間之後,才對被告提出性侵害的控訴。

上述指控在性侵害案件其實頗為常見,辯方要求法庭檢視「性侵事件」前後前兩人的互動狀況,告訴人當時或是平常是否端莊檢點,並推測告訴人有無誣告的動機,這些問題多是拿所謂「標準被害人」作為參照對象,或是訴諸強暴迷思。

一個標準的性侵害被害人是這樣的,被害人於性侵之前必須沒有讓被告會認為被害人想要性交的行為,包括沒有穿太暴露的衣服,沒有跟被告愉快地喝酒,沒有去被告家裡,或是沒有講任何讓人遐想的話。被性侵之後,告訴人會表現得像個真正的被害人,包括立刻報案,並有嚴重的創傷反應,迴避加害者等。由於性侵害案件很容易誣告,告訴人是否有誣告的可能性必須嚴格受到檢視,因為怕男友生氣是很常見的指控。

婦運團體向來批評性侵害案件中「標準被害人」的想法只是一種迷思。譬如性侵害案件發生之後,有不少被害人其實擔心自己不會被相信,通常會隱忍好一段時間,一直到一再被性侵忍無可忍,或是發現也有其他受害者,覺得自己有責任出來通報,避免更多人受到傷害,或是不舉報自己會蒙受更大的不利,才會決定舉報。研究顯示,性侵害被害人的創傷反應其實可能差異相當大,有的人會崩潰,有的人反而異常壓抑與冷靜。告訴人像正常人一樣冷靜,不能反推告訴人不曾被性侵。

更重要的是,「標準被害人」的說法讓性侵害的審判反而優先審判被害人的言行舉止,意思是,只要被害人不夠端莊,她被性侵就是自找的。最近愛爾蘭就發生一個這樣的案件,一名17歲少女控訴遭27歲男子性侵,被告律師在法庭上提出「少女遭性侵時穿著蕾絲丁字褲」的抗辯,結果被告獲判無罪。這個案件在愛爾蘭引發強烈的抗議,抗議者主張「被害人的衣著並不幫她同意性交」。「標準被害人」也幫性侵害加害者找藉口,偏袒性侵害的加害者,而非優先尊重被害人的意願,被害人的性自主權。至於性侵害案件特別容易誣告,根據外國的相關研究,性侵害案件的誣告率跟其他案件並無明顯差別。只是性侵害案件因為證明不易,所以較難定罪,但不能定罪或未能起訴,與誣告是兩回事。

另一種性侵劇本

相對於律師的攻擊,告訴人的回應符合權勢結構弱勢者的處境。譬如:深夜去餐廳是因為被告作為告訴人的指導教授,說要討論論文。被告辯護律師對於告訴人想要獲得性徇私的質疑(寫留學推薦信等),顯示被告對於告訴人具有難以得罪的權勢地位,這可用來說明為何告訴人願意在深夜、單獨在餐廳包廂,對於曾經告白的被告主動倒酒,還滿臉笑容。至於告訴人為何沒有立刻報案,以及在性侵隔天還跟被告互動正常,甚至傳送笑臉的圖貼,從性侵害創傷症候群的角度來看,並沒有不正常。只要站在弱勢處境,以及從父權文化中,不少女性習慣討好他人與裝可愛的角度來看,告訴人的舉動都不難理解。性侵害的被害人擔心通報後不被相信,反而受到更大的污辱,通常隱忍了事。本案告訴人因為男友發現,為了證明自己的清白,因而才下定決心報案,並沒有不合理。

律師的問題與告訴人的回應,各自訴諸文化中的不同劇碼。一個是心機女性拿性當籌碼搏上位,一個是弱勢者委屈迎合權勢。如果我們把劇本複雜化,故事也有可能是告訴人想要利用美色獲得好處,但不一定打算出賣身體;或是告訴人委曲求全,到願意配合上床的程度。本案究竟適用哪個劇碼,關鍵點在於,到底告訴人在性交當時是否同意。只是,律師與告訴人的劇碼競爭是在刑事程序中進行。由於刑事程序中適用無罪推定原則,控方具有舉證義務,因而給了被告版本比較優勢的位置。刑事程序中從來不是兩套劇本五五波的對決,被告之心機女的故事很容易透過「合理懷疑」的概念,在刑事程序中徘徊不去。

性侵害案件的補強證據

跟一般性侵害案件不一樣,這個案件其實還有三名證人。旅館櫃檯人員、告訴人醫院同期的實習醫生,以及餐廳的服務生。

旅館櫃檯人員證明在收錢給鑰匙時見過被告,說被告跟一個女人一起來,沒看清楚女人是誰,但女人是在男人的懷裡搖搖晃晃地進去的。不過她撇撇嘴說:「那個時間喝杯酒來旅館的情侶不都是那樣?」櫃檯人員說旅館門口的監視器碰巧壞了,所有沒辦法對當時的狀況有更進一步的釐清。

檢方提出的另一個證人,是告訴人的在醫院同期實習的同事,她路過偶然看到被告拉著告訴人進旅館,告訴人依靠著被告,肩膀無力地垂下。不過,她被辯護律師質疑動機:「你不是之前常批評告訴人沒有實力,用撒嬌獲得位置?」「不是就是你把這件事告訴別人,消息因此傳到告訴人男友耳裡?」「你是不是在大學時參與反對財團的社運,你也不喜歡身為財團女婿的被告吧?」最犀利的一擊是:「當你看到告訴人身體下垂地被帶進旅館,你為什麼沒有想要去救她?難道不是因為你覺得她當時沒有身陷個人的危險嗎?」律師質疑證人當時做了什麼。證人雖然憤怒律師曲解誣蔑了她,但她沒有辦法有力地回擊律師之「被告與告訴人是在充分協商的情況下進入旅館」的說法,畢竟她在當時的確沒有介入,現在跟告訴人道再多歉也沒有用。

被告提出一個證人,是餐廳的服務人員。她宣稱被告與告訴人相處和氣,還笑著交杯喝酒。告訴人在離開餐廳時雖然有一點醉,但看起來正常。主審的朴法官注意到她在回答時,三次回頭望向旁聽席上的一個男人,經確認是餐廳老闆,於開庭前曾經跟證人說了:「被告是好人,不知道為何會發生這種事。」法官確認餐廳是大學醫院附近的高價餐廳,被告是常客,法官因此懷疑證人為了不得罪老闆與貴客做了偽證,法官也查出被告的妻子先前曾經接觸過證人,但是律師立刻澄清只是要拜託服務人員出來作證。不過證人否認說謊,她吞吞吐吐地說,其實有些事情沒被問到所以她沒說。她說,告訴人曾經醉倒在洗手間裡,還曾經嘔吐,她把告訴人搖醒,結果告訴人睜開眼睛,再度回到包廂,她擔心告訴人是否有事,但告訴人離開的時候看起來像是沒事。

於台灣的審判程序類似,在證據調查最後,審判長請被告做最後的陳述。像是在回應告訴人酒醉這一點,被告強調:「我的學生雖然是喝醉了,但分明不是完全失去意識的酒醉狀態。」被告承認自己因為男人的本能有不良居心,不斷勸酒,也把學生帶去旅館,作為教授對自己的學生有這樣的居心本身就是大錯。他向法官認了道德上的罪,但再次強調「我絕對不是勉強拉她去的,我的學生雖然有點醉,但她假裝不知道就跟我去了。如果那時候有監視器的話,就可以證實當時的情況,我真的是冤枉的。」

證據拼湊的真相

透過證人證詞可拼湊的狀況是,告訴人於餐廳曾經在廁所醉倒還嘔吐,她是被喚醒的。雖然在離開餐廳時,證人認為告訴人「看起來正常」,但是進旅館之前,告訴人是被被告拉著,身體無力地依靠著被告,進旅館時,在被告懷裡搖搖晃晃地進去。這些證詞都可以補強告訴人的主張:告訴人是在酒醉下遭到被告乘機性侵。至於旅館櫃檯人員說:「那個時間喝杯酒來旅館的情侶不都是那樣?」或是告訴人同期同事以為「告訴人在當時是利用自己的美色上位,跟指導教授進旅館,並無個人危險」,都是證人自己的主觀臆測。旅館櫃檯人員這種見怪不怪的證詞,反而讓人擔心,究竟有多少的女性因為酒醉被撿屍,但被旅館人員誤以為是喝了酒的情侶。

當告訴人進旅館當時酒醉,因而欠缺同意能力一事已被證實,剩下來的就是被告的抗辯是否成立。

首先關於律師主張的告訴人與被告深夜單獨喝酒,互動愉快,此點不能用來推論告訴人於性交時與被告具有合意。不管告訴人跟教授喝酒的動機是什麼,在餐廳中的互動不能用來推論對於之後性交的同意。鑑於每個人在性行為之前,都有隨著互動狀況改變意思的權利,性交同意的有效時間點還是必須在性行為發生的當下。其次關於告訴人延遲通報,或是「性侵」行為隔天的有正常的反應,鑑於性侵害被害人受害後的反應不一,延遲通報在實務上相當常見,因而告訴人事後的反應,也不能用來反証她不曾遭受性侵害。

跟本罪是否成立最有關係的,是被告在一開始所承認的,告訴人自始至終不曾開口同意性交。以及被告在最後承認,他色慾薰心,拼命灌告訴人酒,讓告訴人陷入酒醉狀態,一度還醉倒在餐廳廁所。至於他所提出的,「我的學生雖然是喝醉了,但分明不是完全失去意識的酒醉狀態。」「我的學生雖然有點醉,但她假裝不知道就跟我去了。」他沒有提出任何證據證明告訴人在當時存有意識,而且有能力抗拒。他推說監視器壞了,所以他不能證明,這個抗辯太過廉價。此外,法律對於乘機性交罪的要求並不要求被害人必須完全癱瘓,而是只要無抵抗能力即可,所以被告抗辯告訴人並不是完全失去意識,從法律來看並無意義。

或許有人會爭論,告訴人也有可能是故意喝醉,讓自己被帶去旅館。姑且不論這種類似「危險前行為」的說法,能否被用在妨害性自主罪的被害人上,證據顯示告訴人於酒醉之前並未同意,告訴人曾經醉到不醒人事,很難想像還可以在那個情況下假裝。至於說「同意不需要開口」,雖然抽象上來說並沒有錯,性行為的同意不一定要透過言語,但前提必須是當事人在同意那一刻是清醒的,才可能不透過言語,而是藉由積極動作向對方表示同意,這個積極動作不能只是願意深夜跟教授單獨喝酒而已。對於一個酒醉欠缺意識與抗拒能力的被害人,根本沒有什麼「同意不需要開口」的空間。

而被告於性交當時知道告訴人酒醉了,欠缺抗拒的能力,被告還在這種情況下與對方性交,就具備乘機性交的故意,被告在此時跟一般在酒店撿屍的登徒子其實沒什麼兩樣。被告更為可惡的地方是,他利用指導教授的地位,把學生約出來,在深夜單獨的餐廳包廂中對學生灌酒。被告確隻字不提自己相對於指導學生的權勢地位,以為告白了,他跟學生往後就是「地位平等地談戀愛」。他拿著男人色心當藉口,但又不願對自己的好色行為負責,宣稱告訴人「假裝不知道跟他去旅館」,最終被判四年並無不當。

在這齣戲裡,主審的朴法官也有類似的論證方式,雖然受限於時間或是戲劇框架,說法粗糙一點。朴法官認為,即便所有的監視器錄影都壞了(因為監視器畫面有可能對被告不利?),旅館的櫃檯人員好像總是看誰的眼神作證,被告的辯護人(妻子?)在開庭前曾接觸過餐廳工作人員,這些狀況讓人懷疑。但是,幾份證詞還是留下了跟乘機性交罪有關的核心證據。首先,告訴人的陳述從最初到現在都是一致的。旅館工作人員看到受害人被拖拉進旅館,處於酒醉狀態的證詞,工作人員在日本料理店廁所看到酒醉狀態的告訴人,與告訴人的證詞是一致的。相對之下,辯護人的主張過於主觀,譬如告訴人受並未立刻報警頗為可疑。只是,辯護人只是提出質疑,但卻無法證實其說法。朴法官因此認為本案證據已達超越合理的懷疑,被告有罪。而這個判決結果,受到合議庭中其他兩個法官的肯定。

女性主義刑事法學者的雙重意識

回到一開始所說的,聽說有個法官讀了之後回應:「不但法官要想想,那些對性侵案件要求法官採有罪推定的婦女團體也要想想。 」

其實當初在寫那篇《當冤案判死的被告寫信》一文時,我曾經想過,這篇強調法官不能為了保護弱勢而有所偏袒的文章,會不會有人讀了之後,對性侵害案件帶有性別意識的處理方式產生反感。雖然我不否認,曾經有婦運工作者宣稱「無罪推定原則」對性侵害被害人不利。但是我傾向於認為,婦運工作者之所以這樣說,是因為她們看到被害人被害後的痛苦。那種說法與其說是想要改變證據法則,不如說是想表達無數個案累積之後的挫折。

同時作為刑事法學者與女性主義法學者,性侵害案件該怎樣處理總是形成巨大的挑戰。我的刑事法學者的身份,讓我不可能拋棄無罪推定原則與證據法則;但我作為女性主義法學者的身份,又讓我看到刑事司法體制裡依然存在不少性別偏見。至今仍有案件讓人看到,即便近年來婦運團體積極倡議,司法人員對於性侵害案件的處理,還是會受到強暴迷思的左右。從比較法的閱讀裡,我發現性侵害案件比其他案件適用更為嚴苛的證據法則,看似中立的學理法則從來就不免於偏見,法理因而存在挑戰與改變的空間。

但是,台灣的實務現狀似乎呈現混亂的狀況,相對於婦運團體工作者在一個又一個個案看到的問題,也有律師與法官信誓旦旦地主張,性侵害案件的定罪門檻比較低。去爭論這些議題的女性主義法學者,反而容易被指責「一遇到性侵害案件就不客觀」;在妨害性自主修法時,女性主義刑事法學者被提醒刑法必須謙抑,單一意識的人指責有雙重意識的人。但是不管性侵害案件定罪或起訴標準究竟高或低,我想請大家正視程序中與文化中,「誣告可能性」比「性侵害案件犯罪黑數」更被在意的情況。有很多案件自始並未被通報,這社會存在不少對弱勢者不利的性暴力,而這個承受性暴力的弱勢者,不成比例地是女性。

《漢摩拉比小姐》對於性別權力敏感的正義

《漢摩拉比小姐》第十三集的性侵害被害人是幸運的,幸運的不只是遇到具有性別意識、態度仔細的法官,幸運的還在於該案有其他的證人,案件不會只是各執一詞。需要被爭論的,只在於乘機性交的定義,以及法官是否對於權勢結構有所覺察,不會帶著有色眼鏡嚴苛地對待告訴人。倘若沒有剛好路過的同期同事,告訴人在餐廳與被告的互動,以及沒有立即通報等行為,可能會被無限放大。這種論證方式難以避免,因為性侵害案件欠缺直接證據,必須靠情況證據來補強。但是情況證據的使用,如何不落入強暴迷思,或是是否強化強暴迷思(倘若告訴人真的即時通報了呢?有沮喪,甚至試圖自殺的反應呢?),一直是個難題。

這是《當冤案判死的被告寫信》一文的後半段,長長的後半段。《漢摩拉比小姐》第十三集固然提醒了法官不偏不倚的職責,但更為困難的是,法官如何在公正的前提下,覺察體會性侵害被害人的弱勢處境,對於證據有更有符合脈絡,具有性別敏感性的判斷(若是檢察官的話,可以協助告訴人找到更多的補強證據)。兩者合併起來,才能給予性侵害案件的當事人應有的司法正義。

※作者為成功大學法律系教授

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管